董作宾集殷墟 董作宾:最草根的大学者挖下殷墟考古第一铲黄土

从1928年到1937年,李济、董作宾等先后在殷墟进行了15次考古发掘,为中国上古史的研究提供了可靠的实物资料。图为殷墟考古发掘现场。 翻拍资料照片 引子 PREFACE 新华网河南频道6月19日讯 大河网报道: 董作宾的一大贡献,是在安阳殷墟挖下了科学考古的第一铲土。

这第一铲土,意义非凡。傅斯年“动手动脚找东西”,是要“上穷碧落下黄泉”的,最初搜索的目标范围很广泛。董作宾在殷墟的调查和第一次发掘,让傅斯年和他领导的历史语言研究所把目光和能量聚焦在了殷墟。

殷墟考古成为史语所创立后首要的大事,也正是殷墟这片热土,让史语所声名鼎沸、成就辉煌,傅斯年被誉为“学界第一牛人”,除了他的能力和性格,更有殷墟发掘成就为他奠定了底气。

1928年10月13日,董作宾在殷墟挖了第一铲土,自此到抗战爆发,史语所先后在殷墟进行了15次考古发掘。 这是由中国学者自己主持的大规模、有目的、科学的考古发掘,大量甲骨和殷代遗迹、遗物的发现,以确凿的实物资料揭开了商代神秘的面纱,田野工作的实践锻炼和造就了一批考古工作者,他们摸索出的田野发掘方法为中国考古学奠定了基础,拉开了中国考古学及其相关学科研究的序幕。

这些发掘不仅是中国学术界的一次壮举,在世界上也是为数不多的重要考古发掘。

国家学术界对其成就给予高度评价,认为是与十九世纪特洛伊古城发掘和二十世纪初克里特岛诸萨斯青铜文化遗址的发现相媲美的重大事件。对殷墟的发掘和研究,使一批中国人成为世界级学者。 万事开头难。

殷墟第一次发掘意义非凡,但当时却并非易事,种种障碍横亘在董作宾面前。 那时河南聚众挖古物的事情层出不穷,省内外反响强烈,河南省政府专门发布条例,严厉禁止挖掘古物。

当时科学发掘的意义不为人知,考古发掘甲骨也被人当做“挖宝”,不但当地人眼红,社会各界也疑窦丛生。

此外,当时安阳匪患严重,没有河南地方政府配合,科学发掘根本无法进行。 尽管困难重重,但董作宾已苦等数年,十分珍惜来之不易的大机遇,他放下一切,将全部心智投入到这项事业。

他“会办事”的特长充分展现,协调上下各方,终于在华夏文明的黄土层下,挖出中国科学考古第一铲。如史语所考古组主任李济博士所说,此次发掘“结束了旧的古物爱好者‘圈椅研究的博古家时代’”,并且“为有组织地发掘这著名的废墟铺平了道路”。

“会办事”大小事均妥帖 在安阳调查期间,董作宾就感觉到,将来的考古发掘要面对种种障碍。

当地人视地下甲骨为己有,前来发掘无异于“虎口夺食”;河南省专门发布条例,严禁发掘古物,这法令杜绝不了盗掘,但公开的考古发掘却可能“撞到枪口上”;安阳匪患丛生,考古工作和人员的安全,均需得到有效保证。

从董作宾的做法看,他是“上盘、中盘、下盘”齐动手,运用各种社会关系,力促考古发掘顺利进行。他先前往开封,请幼年私塾同学郭宝钧相助。

郭此时是省教育厅秘书,人脉很熟,经他引荐,董作宾拜访了河南建设厅长张钫、教育厅长查良钊,向他们说明殷墟发掘的紧迫性和重大意义,赢得了这两位河南重量级人物的赞许。 随后,董作宾前往上海、南京,为发掘采购所需仪器,但更重要的目的是与傅斯年面谈,请他出面,让“中国民国大学院”、“国立中央研究院”、“古物保管委员会”等给河南省政府发公函,请求给予保护和协助。

并请蔡元培先生致函河南省政府主席冯玉祥,给他予以帮助。 各种公函到达河南,在省政府的行政会议上,董作宾早已“埋伏”好的张钫、查良钊“一唱一和”,据理力争,使“殷墟发掘之案”顺利通过。

经董作宾争取,省政府的张锡晋、教育厅的郭宝钧又奉派随同协助。董作宾又邀约表弟王湘等两人,连同上海请来的测绘员李春昱,一行六人前往安阳。

这次他们落脚在洹上村彰德高级中学,有教育厅大员郭宝钧参与,学校热情款待,一切所需,都由学校借用。 安顿就绪,董作宾、张锡晋、郭宝钧前往安阳县政府请求帮助。

县长极表支持,对董作宾的要求一一照办——将科学发掘之事公告全县,特别是小屯村及其附近,村村都张贴布告,令尽人皆知;从县人民自卫团派一名军官率领十名士兵,随同考古队前往小屯,并驻扎村里,保护发掘人员、看守发掘现场;从县政府特派专门委员协助,并派两名警察跟随维护治安。

在县里安置妥帖,董作宾又来村里安置。

一行人在警察、士兵的护卫下,到小屯村村长张学献家开会,董作宾先介绍科学发掘的意义,然后,省、县官员宣读两级政府公告。情绪有些骚动的会场,渐渐安静下来。 董作宾接着布置,他说好工钱,请村长代招工人,并通知村民,无论挖掘到谁家地里,对受损的庄稼都会给予赔偿。

他的最后一招,是租了村长家几间房子做临时办公场所,也作为自卫队的住房。 村长办事很上心,当天就招齐了所需的15名工人。

傅斯年让董作宾主持第一次殷墟发掘,也真是慧眼识人。如果换个大牌的“海龟”,如李济、梁思永等,很多细节未必处理妥当,这第一铲很可能不会顺顺当当。

李济自己也认为,董作宾所做的工作,“为有组织地发掘这著名的废墟铺平了道路”。 学“挖坑”尽显“草根范儿” 董作宾自幼聪明又踏实,在殷墟发掘中,无论出力气的粗活,还是费心思的细活,他都拿得起、放得下。

参与第一次发掘的六个人,包括董作宾在内,都没有考古发掘经验,甚至也都没有受过专业培训,但在董作宾的带领下,见招拆招,尽管走了不少弯路,最终收获颇丰。

其实,这时的中国考古学就是在摸索中进步,包括后来李济、梁思永主持的发掘,也经常“愉快着犯错误”。

董作宾最先摸索的,是“挖坑”的学问。 他最初设想挖正方形,四丈见方,这样面积大,深处光线充足,可以随时摄影。

但请教村民,得知人家都挖长方形,长七八尺,宽两三尺。这样的尺度,铁锨、抓钩用起来方便;可以架辘轳,坑深时起土省力;挖出来的土堆在四周,填坑时方便省力。

于是决定放弃最初设想。 1928年3月13日,在洹水岸边挖了一天,却一无所获。董作宾不无丧气时,发现田间有农民在挖括蒌的根茎天花粉(一种中药材),他们拿着一种铲子,长七八寸宽四五寸,铲面与“洛阳铲”不同,把儿长一丈多。

找到药材苗,即顺着苗茎慢慢向下挖,挖出一个小洞,将地下约一丈深处的根儿取上来。 董作宾大感兴趣,上前观看,见不同深度挖出来的土色不同,于是大悟,谈好工钱,请农民第二天带着长铲来帮忙。

此法果然奏效,第二天就挖出一些甲骨碎片。六七天后,在小屯村一户人家院内有了大收获。

这个编号为24的坑里,发现有字骨版15块,骨质坚实黝黑,字极清晰,再往下挖,出土兽骨兽牙等。董作宾十分兴奋,绘制《二十四坑之土层及其出土器物图》,最早注意到了甲骨与土层的关系及相关信息。 第一次殷墟发掘持续了18天,挖了40个坑,共发掘出有字龟甲555片、有字骨版229件、无字甲骨近两千片,还有青铜器、玉器、骨器、陶器等,收获颇丰。

与以往的书斋生涯相比,考古发掘十分艰苦。

因小屯一带有匪患,他们不敢住村里,每天往返步行十余里,午饭是干馒头、凉开水,有时会让村民煮点儿稀饭,当时安阳风沙极大,往往一碗饭没喝完,已落上一层土。

尽管如此,他们也是不亦乐乎。 撤出小屯时,董作宾很担心发掘成功的消息传出后,引发新的盗掘狂潮,即致函省政府和安阳县政府,说明暂停发掘,请注意保护,严禁私人挖掘。

又通过村长告知村民,偶然得到甲骨,不可卖给文物贩子,可通知安阳中学、彰德高中校长代为收购。 回到开封后,他集中精力撰写发掘报告和《新获卜辞写本》,李济曾称赞这些论著“为我们在殷墟的继续发掘,奠定了理论上的基础”。

借“大龟四版”成为甲骨学宗师 殷墟第一次发掘后,傅斯年看到大有可为,即广揽英才,扩大考古组规模,李济、郭宝钧、梁思永等先后进入该组。

李济1911年考入留美预科学校清华学堂,1918年官费留美,先后攻读心理学和人类学,1922年获哈佛大学哲学博士学位。

他被傅斯年聘为考古组主任,长期负责安阳殷墟考古工作,在殷墟成长为世界级大学者,有人尊其为“中国考古学之父”。

郭宝钧1922年毕业于北师大,与董作宾是私塾同学、莫逆之交。他协助董作宾进行殷墟第一次发掘后,爱上了这一行,曾在殷墟率先采用大面积翻的方法,研究遗址层位关系和平面分布情况。

他后来成就粲然,成为著名考古学家。 梁思永是梁启超次子、梁思成之弟,毕业于哈佛大学考古学专业,是史语所第一位受过西方考古专业培训的大将。

在殷墟西北冈发掘中,考定了仰韶、龙山和商文化的相对年代关系。 除这几位外,史语所考古组还招收了一些青年才俊,他们大多是在校或刚毕业的大学生,最终也都成长为杰出的学者,其中最著名的就是石璋如、尹达、胡厚宣等“殷墟考古十兄弟”。

从1928年到1937年,李济、董作宾、郭宝钧、梁思永分别主持了15次发掘,发掘内容从单纯的挖甲骨,发展到对其他器物及殷商都城遗址的科学发掘,收获十分丰富,基本上弄清楚了殷墟的建筑布局和城市结构,为中国上古史的研究提供了可靠的实物资料。

第二次发掘时,李济与董作宾曾有一个“君子协定”:发掘所得甲骨文,由董作宾研究;其他所有器物,由李济研究。

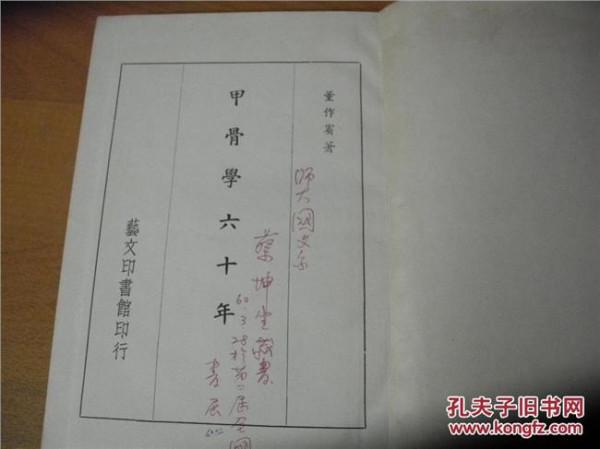

15次发掘共获2万多片有字甲骨,其中不乏“大龟四版”、“大龟七版”等珍品。这些通过科学发掘所得的甲骨,有明确的坑位和同出的器物,并绝对排除了伪片。借助这些珍贵的资料,董作宾写出《甲骨文断代研究例》、《殷历谱》等名作,成长为一代甲骨学宗师。