许纪霖我是贵族 许纪霖:台湾有民国的淳朴传统 民国范儿是贵族气

许纪霖回首大学生活,深感当年整个校园充满着理想主义的氛围。"它塑造了我的青春,我的灵魂,还有我的思想。"

1978-1982年,许纪霖在丽娃河畔的华东师范大学就读。许纪霖回忆:"新来的党委书记施平,他当年是浙江大学学生会主席,曾经领导过浙大的一二.九运动,老蒋还专门回浙大,因为浙江是他的老本营,老蒋竟然还和施平这个学生领袖当面对话。

因为施平是老干部,‘文革’以后复出,他到我们华东师范大学当了党委书记,他就是一个非常有理想、有情怀的人。他让我们做的第一件事情非常有理想情怀,丽娃河淤泥本来说让民工来挖,施平说:不要!

让大学生锻炼,去挑河泥,把水抽干。挖河泥是很辛苦的工作,我是下过乡的,还承受得起。我们有些没下过乡的同学,整惨了。结果挖下来,要给学生补贴,贴的钱超过给民工的钱。但是这个理想主义的书记觉得这是给学生最好的教育。"

1982年的国庆节,在华东师范大学共青操场,新党委书记夫妻带头让男男女女学生跳集体舞。现在学生对集体舞觉得很老土,可是在1982年,男生和女生之间还是有一条界限的,那个时候领导是思想解放,风纪开放是走在整个学校前面的。

许纪霖说:"后来我们学校一些冤假错案的平反,比如说著名的莎士比亚专家孙大雨是大‘右派’,在复旦待得不愉快,党委书记把他引进到华东师范大学,重用一些‘右派’,都担任一些重要的教学研究岗位。

我们当时出了一个英雄王申酉,王申酉在‘文化大革命’期间已经认识到那是一套农业社会主义的路线,1977年被枪毙了。那当然是个大冤案,也是这个书记花了很长时间,最后由中共中央决定,隆重地为王申酉召开一个平反大会。华东师范大学有非常好的思想解放氛围,每天各种各样的讲座不断。"

在1990年代后期,许纪霖多次到台湾进行学术交流。他说:"很难想象这么一个小地方有这么多优秀的学者,做出这么辉煌的成绩。这让我们汗颜。这是一种风气,在台湾没有中断。我们被运动给断了,老先生曾经一度挣扎,在1980年代恢复,结果1994年市场经济一来,又断了。

"对很多人看到台湾电视上政客在打架,许纪霖认为:"了解一个地方不能看电视,电视具有欺骗性,几十个人的游行,可以在镜头里面夸张成好像有几万人。如果仅仅看电视,会觉得台湾乱得不得了,但是实际上所谓的乱也就是政界而已,他们的社会还是很安宁,社会和政治已经分离了。"

2011年,许纪霖到高雄开会,因为他很喜欢电影《海角七号》,特意去恒春半岛旅行。当许纪霖正在等从恒春回高雄的大巴时,一个黑车司机过来招揽生意,许纪霖说:"谢谢,不要。"过了一会,来了一辆大巴,黑车司机说:"你们要坐的就是这趟车,不要错过。

"许纪霖听了很感动:"我们拒绝了他的车,但他好像对乡里乡亲一样,主动地告诉我们,这是他为人善良的本能。我很难想象在大陆会碰上这种事,一般拉生意的巴不得你错过了这趟车,下趟车要过一个小时才来,于是他的生意就做成了。但台湾民众却有一种从民国遗留下来的淳朴传统。"而对两岸交流的不断深入,许纪霖相信会互相影响。

许纪霖感慨:"我活到现在,觉得很满足,经历了一个太大的时代。如果我退休以后,做研究不如年轻人了,我一定会写回忆录,把我对亲历的时代的一些事件和我的一些看法写下来。"

中国文化的普世性

时代周报:美国的学术界像史华慈是非常有代表性的人物,他研究中国的思想史,或者是中国古代的哲学,有没有一些新的眼光可以启发我们现在的学术思考?

许纪霖:张灏先生一直说,美国人都把史华慈看小了,以为他是一个中国问题的专家,实际上史华慈是一个比较文明的大家。他最早是研究欧洲文明,偶然的机会才转向研究东亚中国文明,所以他对中国文明的研究有比较文明的眼光,他对中国文明的很多思考也是放在世界文明的意义上来评估的。

很有趣的,很多人去寻找中国文明和西方文明不同的地方,史华慈更多地来看东西方文明相似的地方。他始终是一个人类主义者,世界主义者,既不是一个特殊的西方主义,也不是一个特殊的东方主义者。

为什么中国在文化上走不到世界的巅峰,最大的问题是,近代以后,民族主义出现了,这个眼界越来越小,眼界小是因为胸怀小,老是看到眼皮底下中国这些事情,不能再像古人那样放在世界的眼光里面来看中国。如果你能够从人类,从普遍人性,从全球的目光来思考问题的话,那就会获得其他民族和宗教传统的文化人的共鸣。

时代周报:你2001年去哈佛大学,发现美国学者对中国的看法会不会慢慢有些变化?

许纪霖:哈佛是一个世界主义的大学,什么样的声音都有,什么样的学者都有,哈佛真的可以被称为世界学术的麦加圣地。如果是哈佛研究中国的学者,他们是很了解中国的,但是非中国研究的学者,之前不再关心中国,2008年之后越来越重视中国。

十年前整个世界还在唱衰中国,觉得中国总有一天要崩溃。但十年以后又倒过来了,到处是唱盛中国,老外比国人对中国的未来要乐观。然而,中国学者在国际的地位和影响还是比不上印度的学者。这里边有很多的因素,一个是语言的隔阂问题。

第二是我们的胸怀太狭窄,我们无法在人类普遍层次上思考问题,通常只是考虑中国的问题。我们要将中国的特殊文化和特殊道路提升到普世文明的高度,一方面将普遍性内化为我们的特殊性,另一方面又将我们的特殊性当中发展出新的普遍性,这才是中国作为一个大国的世界使命。

时代周报:你的研究里面,跟张灏先生研究近代史有很多碰撞或者交流的地方,张灏先生特别强调"幽暗意识"。

许纪霖:如果说在人格上对我影响最大的是王元化先生,那么在学术上影响最大的就是张灏先生。张灏先生受到史华慈先生很大的影响,也是得其真传的弟子。我对史华慈先生所代表的问题导向的思想史研究传统充满敬意,心向往之。

待我去哈佛的时候,史华慈先生刚刚过世,但我从张灏先生那里看到他的影子、思考的方式,对复杂性的思考,对人的幽暗意识的思考,对历史当中多歧性的思考。张灏先生提出的很多命题,比如幽暗意识、双重权威、两种秩序的危机等等,都是很重要的命题。

中国学者喜欢做开天辟地的研究,觉得什么东西都没受到人家启发,注释都是一手文献,什么思想都是他首家独创的。实际上,好的研究一定受到了前辈和同代人的启发,站在巨人的肩膀上,一代一代地积累智慧,最后慢慢攀登到某个高峰。

做研究是要有些家法的,你认同哪一个家法,就按照这个家法做下去,同时又把其他一些传统结合进来,有继承又有变异,这就叫创新。这几年,我们国家老是提倡创新,但创新的前提一定是尊重传统,继承传统又发展传统才能真正的创新。

所谓的民国范儿

时代周报:你为什么特别关注人道主义?

许纪霖:当代中国有两个知识分子的精神领袖,一个是王元化,一个是李慎之。讲到王元化先生,我认为,一个人年轻时读的书塑造了一生的人格。王元化先生是19世纪之子,因为他年轻时读的是19世纪欧洲特别是俄罗斯的文学,充满着人道主义的关怀,所以他一生注重人的尊严。

到了1990年代中期以后,中国的自由知识分子里,这两位实际是标志性人物,所以称为"南王北李"。他们两个都是启蒙的领袖,但是他们对启蒙的理解是不一样的。

王元化更重理性,他觉得中国不仅需要坚守启蒙还要反思启蒙,而这种反思启蒙是理性的,要充分地意识到启蒙当中的负面,它的阴暗性,然后来发展启蒙。而李慎之先生更多地看到启蒙当中的正面的意义。所以,我觉得这两位老先生,王元化像清代的戴震,义理与考据并重,更强调知识、学理的意义。

而李慎之更像王阳明,注重要道德实践,要说真话。我称之为"道相同路相异"。两个人是不同的人格,我和王先生接触更多一点,李先生毕竟在北京,但每次到北京我也会去看他,我同样对他有很高的尊重。两位先生都有各自的魅力。

时代周报:现在很多人怀念民国范儿,你怎么看?

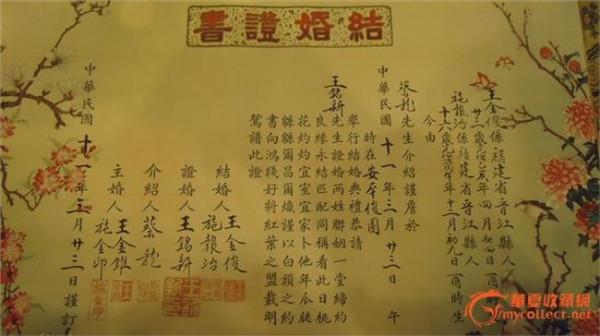

许纪霖:民国范儿,当然我说是一段神话,但那段神话有真实的成分,并非完全虚构。但是,现在民国范儿之所以被传奇化了,实际上,我们要知道怀旧也是一种批判,一种是对未来的展望,乌托邦是一种批判。但这种批判不是说绝无来由,无中生有,的确也有所本。

民国也有很多黑暗,但是我也怀念民国曾经有的光明。我很欣赏中央电视台拍的八集电视片—《梁思成林徽因》,史诗般地把民国最优秀的那代知识分子展现出来。有些人注重的是他们的一些外在的贵族的东西,这些东西不重要,重要的是心灵、内在的精神,这种东西今天已经缺失了。

革命给知识分子带来的是浮躁、激进、充满着戾气。这个世俗社会又给知识分子带来了平庸、功利、小家子气,但是缺少的是那种民国范儿,就是那种雍容大度、心平气和、追求进步又很温和,身上有贵族气,对民众有同情心、不亢不卑,那的确是一种范儿。现在还看得到这种人物吗?很少了。

时代周报:不过,我常常觉得历史里面有很多幻象,现在民国范儿里面有太多理想和想象的成分,如同我们现在看《世说新语》,觉得六朝人物很风流潇洒,但读正史会发现,很多风流潇洒的人物也有很龌龊的一面。

许纪霖:一个时代永远有龌龊的人物,也有高风亮节的人物,所以我们从来不以一个时代的低标准来衡量一个时代。因为任何一个时代都有这些肮脏、平庸的小人,没有一个时代这么纯洁。但是一个时代伟不伟大就看它的精英,它能产生一些什么样的英雄豪杰、正人君子,那是代表一个时代的高度。

每个时代都有自己的低度,但是,每个时代的高度是不一样的,这是一个评价标准。第二个标准,我称之为风气。每个时代都有坏人,但不是每个时代的坏人都能当道,都能神气活现的。

所以一个好的时代,哪怕是坏人都不得不伪装成君子,哪怕他是伪君子,因为他知道君子才代表了受人尊重,小人是不受尊重的,所以他即使是小人,表面还要伪装成君子,这叫伪君子。一个好的时代,是君子当道的时代,正派人当道的时代。

一个坏的时代,小人当道,风气很坏,而且小人都是趾高气扬,以小人为荣。所以,从这点来说,民国的坏人,也和今天一样坏,但是,民国曾经有过的君子今天已经依稀了。今天有些人很虚伪,明明把儿子、老婆送到美国去,还口口声声说要反美,现在这种人太多了。

时代周报:时代背景不一样,但是人性恐怕一千年都没有太大的变化。

许纪霖:所以,我还是蛮喜欢做个案研究。到今天我也觉得有时候做个案非常得心应手,做起来是非常熟练。

![>许纪霖反毛 [讲坛]精英等于贵族? 许纪霖:反思中西方大学教育](https://pic.bilezu.com/upload/0/f9/0f981c99e378d5a456dbcc465fadd5e4_thumb.jpg)