[原创]黄万里教授预言三峡大坝终将对下游生态造成破坏

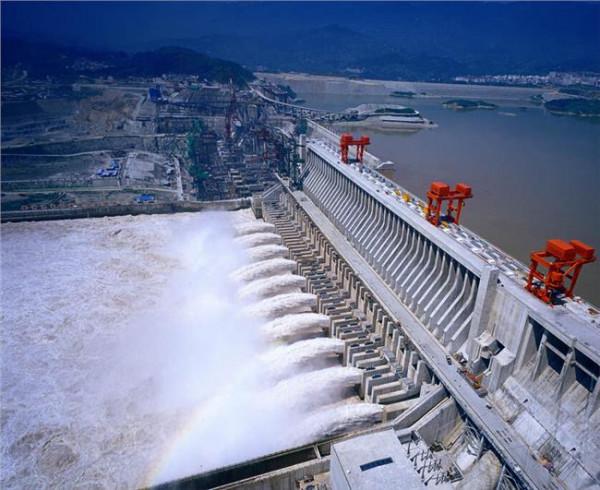

引子:国务院总理温家宝18日主持召开国务院常务会议,讨论通过《三峡后续工作规划》和《长江中下游流域水污染防治规划》。会议强调,《三峡后续工作规划》的主要目标是:2020年,移民生活水平和质量达到湖北省、重庆市同期平均水平,生态环境恶化趋势得到有效遏制,地质灾害防治长效机制进一步健全,防灾减灾体系基本建成————来自2011年5月19日sohu首页新闻 一个在开建之时受到无数人疯狂欢呼,领袖首肯,以为长江可以从此风调雨顺,防旱抗洪达到万年一遇,并且供应全中国四分之三电力的人类史上最伟大的水电工程,注意,没有之一 ——三峡水利枢纽工程,近日又重新成为了国家高层和媒体的关注对象,不过并不是因为其为我国短缺的能源做了多少决定性的贡献或是为下游挡住了多少多少年一遇的洪水,而且因为其对三峡以及长江中下游甚至是整个长江流域生态造成的巨大破坏或者说是“生态环境恶化趋势”。

举个切身的例子,近几年作为长江入海口的上海,气候越来越异常已经是个不争的事实,2011年五月份以来,理应处在春末的申城,气温屡屡突破30度大关,每每走在路上甚至有种八月盛夏的错觉,而全年三十五度以上天气更是能达到四十天以上,去年更是出现了41度的历史极值,而我们不禁要问,这一切仅仅是因为“全球气候变暖”么? 引文中温总理含蓄的为我们指明了另外一种可能性,并且以国家公报和政府工作规划的方式来肯定了这种可能性。

对于重大工程作出如此表态,在我党和我的历史上是不多见的,甚至是绝无仅有的,可见实际的情况已经发展到了非常严重的地步,中央高层也已经受到了极大的震动。

那么现在这种对国家整体自然环境和工农业发展都十分不利的局面是不是不可避免,一定要发生的,而我们以及我们的后代一定要去偿还这笔生态债务的呢?现在就让我们来看看黄万里教授其人以及生平:(以下资料来自网络) 黄万里(1911—2001),清华大学水利系教授,著名水利工程专家。

父亲黄炎培是中国著名的教育家、政治家和诗人,中共建政后官至全国人大副委员长。

黄万里1934年赴美留学,1937年归国,自此倾毕生心力于大江大河治理。半个多世纪以来,他以学识渊博、观点独到而蜚声中外,更以敢讲真话、仗义执言而在学界独树一帜。

黄万里去世时,他的女儿说他是一个永远讲真话的人,为讲真话,他可以不顾时局变化、切身利害。而他的一个学生也说,在中国水利学界,黄万里代表了科学家的良心。 黄万里两次反对中国的重大水利工程:三门峡而三峡,前者已经得到验证——证明他说的是对的,而后者还有待观察。

尽管黄万里反对的声音是尖锐的、刺耳的,但他的存在,代表了另一种声音的存在,而这种声音正是最缺乏的声音。 23岁赴美留学,改学水利 1911年,黄万里出生于上海,父亲是著名爱国民主人士黄炎培。

1932年,黄万里以优异成绩从唐山交通大学毕业,专业是铁路桥梁工程。 毕业后他在江杭铁路工地上给工程师当助手。如果不是席卷南北中国的两场大洪水,出身名门而毫无骄奢之风的黄万里或许会就此发展为一名铁路桥梁工程师。

1931年长江、汉水泛滥,仅湖北云梦一县,7万生命被洪水冲走;1933年,黄河水灾,大堤决口十几处,人财物损失无法计算。

黄万里生前多次说过,两场洪水激励了许多青年奋志学习水利。当时唐山交通大学同学中有三人放弃铁路桥梁工程师之职,计划出国改学水利,22岁的黄万里就是其中之一。 1934年元旦,黄万里赴美国留学,广求名师于美国著名大学,从天文、地质、气象、气候等基础学科学起。

1935年,黄万里获得美国康乃尔大学水文科学硕士,1937年,获美国伊利诺依大学工程博士(该校第七名、中国人中第一名该学位获得者),并在田纳西工程实习,任TVA诺利斯坝工务员,比国民政府派员前往见习要早10年。

1937年,抗日战争前夕,26岁的黄万里学成归来。浙江大学、东北大学和北洋大学邀请他前往任教,他一一婉拒,理由是,自己考取的是官费留学,花了老百姓的钱,现在最切要的是亲身参与中国的水利事业,不欠黎民百姓的钱。

于是,黄万里成为四川省水利局一名工程师,继任涪江航道工程处处长,开始了长江上游干支流之间的行走。1938年至1943年,他和部下先后六次长途考察,在岷江、沱江、涪江、嘉陵江等江河两岸走了3000公里,训练了40多名工程师。

性直敢言,坚决反对三门峡工程 中共建政后,黄万里执教于清华大学水利系。他当年的助教回忆说,黄先生最大的特点就是为人耿直,敢说敢言,不管什么时候,不管针对谁,他都是照说不误,有时可以说是口无遮拦。

这种性格,在他反对三门峡工程的意见中,得到了淋漓尽致的体现。 20世纪50年代初,中国请前苏联拟定一个在黄河下游兴修水利工程的计划,1955年,原列宁格勒设计院拿出设计方案。

前苏联境内很少泥沙量大的河流,他们的专家缺少泥沙河流治理经验,所以他们拿出的方案整体思路就是蓄水拦沙,要在黄河干流建造46个水坝,三门峡大坝只是其中之一。

1957年6月,由周恩来总理主持,水利部召集70名学者和工程师在北京饭店开会,给前苏联专家的方案提意见,谈看法。 准确地说,参加这次会议的所有专家学者,除了一位名叫温善章的人提出改修低坝外,只有黄万里一人,从根本上全面否定了前苏联专家的规划,其余的人异口同声,赞成三门峡大坝上马,认为三门峡大坝建成后,黄河就要清水长流了。

黄万里对此毫不客气地进行了批驳。 他说,黄河“造床质为泥沙”,是万不可在三门峡筑坝的。

他认为,三门峡水利枢纽工程是建立在一个错误设计思想基础上的工程,因为它违背了“水流必须按趋向挟带一定泥沙”的科学原理。三门峡修建拦河高坝,泥沙在水库上游淤积,会使黄河上游的水位逐年增高,把黄河在河南的灾难搬到上游陕西,造成潼关淤积、西安水患、移民灾难等祸患。

研讨会开了10天,黄万里参加了7天,也辩论了7天,到最后,会议就成了以他为对象的批判会。 预言三门峡祸患得到验证却无功 三门峡工程1957年4月动工,1960年9月建成。

建成的第二年,黄万里的预言即不幸被言中,大坝内泥沙多达16亿吨,一下子淤积成灾。第三年,潼关河床淤高4.6米,渭水河口形成拦门沙,渭河航运窒息,渭河平原即“八百里秦川”地下水位上升,土地盐碱化无法避免,两岸百姓生计受到影响。

三门峡水利枢纽的改建无可避免。1964年,在黄河两岸凿挖两条隧洞,铺设四条管道,泄水排沙,同时,8台发电机组炸掉4台,剩余4台每台机组发电量5万千瓦,共20万千瓦,只是原设计发电量120万千瓦的零头。

这第一次改建还是不行,五年后的1969年,又第二次改建,花了6000万元,将原坝底的6个排水孔全炸开,而黄万里早在动工之初就力主这6个孔不要堵死。

有关资料显示,三门峡水利枢纽工程从1964年动工改建,直到1973年12月改建才最后完工。 按照一些水利专家的看法,三番五次的改建后,原指望带来黄河清水长流的三门峡工程,已经水库不是水库、电站不像电站,成了个四不像。

实际上,反对三门峡工程时,黄万里的身份已是右派。1957年黄万里在“鸣放”期间发表的一篇小说《花丛小语》使他坠进了深渊。当年七月,人民日报为“右派恶毒攻击”专辟的一栏的题头“什么话”,就取自毛泽东对他这篇小说的批语“这是什么话?”。

到了1973年,三门峡工程改建末期,黄万里这名右派被发往三门峡工地,白天劳动,晚上读书,“自研治黄之道”。

1978年,清华大学三大右派之一的黄万里在全校最后一个摘掉了右派帽子,此时他已年近古稀。远在异国的儿女问他,身体好不好,要不要人照顾,他总是说,“我什么愿望都没有,只要我的观点能发表、能为世人所知,就行。

”他最看重的是他的观点能不能得到认同。 继续说真话,屡次上书反对三峡工程 之后黄万里在清华大学泥沙研究室工作。他最关心的是长江三峡工程,和1957年一样,他的观点又是与众不同——反对三峡工程上马。

他想起了半个世纪前在长江上游的实地考察,他开始极力证明他的观点。其中的一个重要论点是:长江河床的造床质是砾卵石,不是泥沙,修建大坝后砾卵石难以排出,将堵塞河道,天长日久,后果不堪设想。 黄万里说,以中国的自然地理和经济局面,“根本不许可一个尊重科学民主的政府举办(在长江三峡筑高坝)祸国殃民的工程”。

这一回,他预警了蓄水后卵石淤塞重庆、四川水患、浩大的工程开销和必将酿成祸患的移民安置。

为此,黄万里分别于1992年11月14日、1993年2月14日和1993年6月14日三次上书江泽民和政治局常务委员,表达了“长江三峡高坝永不可修”的观点和原由。1994年1月25日,黄万里再次以举报人的身份致信“中纪委、监察部合署举报中心”,“举报国务院在长江三峡高坝修建问题上,置本检举人劝阻说理于不顾,违背宪法‘对于公民的申诉、控告或者检举,有关国家机关必须查清事实,负责处理’的规定。

虽此坝业经人大通过由国务院定期动工修建,但国务院不能卸却核定该坝修建可行性成立的责任。

请监察部举报中心查明处理。” 可以说,黄万里对中国水利事业满怀着一腔热血,连续上书都泥牛入海的情况下,他仍没有放弃对中国水利事业的关心。

2000年4月,黄河问题越来越突出,他又把自己治理黄河和长江的意见,寄给国务院的总理和副总理。这年他已年届89岁,且处于癌症晚期。 2001年8月,在与癌症抗争17年之后,黄万里再一次躺到了病床上,中旬,癌细胞扩散,病情日益加剧。

8月8日,他时昏时醒,在两名学生探视完离开后,他向时刻守候在床前的夫人要来纸笔,留下了遗嘱: 万里老朽手启予敏儿及沈英夫妇弟妹: 治江原是国家大事,“蓄”、“拦”、“疏”及“挖”四策中,各段仍应以堤防为主。

长江汉口段力求堤固,堤面临水面,宜打钢板钢桩,背面宜石砌,以策万全。盼注意注意。 万里遗嘱2001—8—8手笔候存 “他是一个诚实的人” 尽管人微言轻,黄万里并不以自己的意见遭受打压而悲观灰心,在不改变三峡工程上门的情况下,又对长江堤防建言,其心可谓伟大。

2001年8月26日下午3时05分,黄万里在他任教50年的清华大学校医院一间简朴的病房悄然离去。

去世前一周,8月20日,是黄万里的90岁诞辰,清华大学水利系为病重中的黄万里举行了庆祝活动,赢得全场最长时间掌声的,他的女儿在贺词中说:“他是一个诚实的人,政治条件适合的时候,他讲真话;政治条件不适合的时候,他讲真话。

对他有利的时候,他讲真话;对他不利的时候,他还讲真话。” 与此相对照的,是三峡工程上最为党所倚重的专家,中科院与工程院双院士张光斗。 2000年春,病中的张光斗得到国务院三峡工程副主任兼办公室主任郭树言的亲切探视,过后将他的谈话以“张光斗同志关于三峡工程谈话纪录” 文件形式报副总理,总理及全国人大委员长。

张光斗也谈到防洪,他说的是:“或许你知道三峡大坝的防洪能力比我们对外宣称的要低,清华大学曾做过一份调查研究,政协副主席钱正英看过后曾以此质疑长江资源委员会,该委员会承认清华大学的这份报告没错。

” “但是,我们只能以降低蓄洪量到135公尺来解决这个问题,即使这会影响长江江面的正常航行。

但记住,我们永远、绝不能让大众知道这点。” 很不幸,在黄教授逝世十年后的今天,他的所有预言在一条条的实现,三峡工程对外宣称的防洪能力也从万年一遇降到了千年一遇,百年一遇直到提也不提,而老百姓也并没有因为用上了三峡电而使家里的电费开支节省多少,相反夏季拉电限电倒是时有耳闻。

无数三峡移民背井离乡,很多甚至都没有拿到移民安家费,种了几百年的优良土地却荒废了。 作为手中没有选票的p民,我们没有权利去干涉我们党和政府的工程规划和投资,也不知道每次工程都肥了多少政府官员。

但是我们至少有权利去过问,为什么我们头上的天空不再像儿时那样湛蓝,河水里再也没有小鱼和小蝌蚪的嬉戏,记忆里那一片片金黄的稻田已经成为了一座座拔地而起的厂房和公寓而我们却只能在有空调的房间度过越来越漫长的夏天和冬夜。

我们可以做的事,很小,很卑微,但是,如果我们不去做,我们就对不起像黄万里教授那样有良心的知识分子,那样的民族脊梁,如果我们不去做,我们的后代将再也无法在这片我们世代生存的土地上看到蓝天白云,喝到干净的河水,呼吸到有花香的空气。

这也是我写这篇文章的原因,我们可以一起起来让某些人听到我们的声音,“位卑未敢忘忧国”谢谢各位

![>[原创]黄继光和邱少云 真正的真相](https://pic.bilezu.com/upload/0/4d/04df8b390194ebf51a3a55d66d82202e_thumb.jpg)