陆谷孙的词典人生 陆谷孙:那个编词典的人走了

“你晓得欧洲要惩罚一个人用什么办法,就是把他发配去编词典,你怎么会编得这么来劲?”

作别“老神仙”

“无以言表。窗外雷电交加。”7月28日14点09分,黄昱宁在微信上写下这句话时,才意识到那本天天陪伴自己的《英汉大词典》的主编陆谷孙,已在半小时前永远离开了她。弥漫朋友圈的悲伤很快扩散开来,许多受惠于这本词典的人,纷纷以自己的方式纪念这位将一辈子精力投身于词典编纂与英语教学的语言学家。

陆谷孙

对黄昱宁来说,这本词典有特殊的意义。早在读中学时,从事科技翻译的母亲就告诉她,“没有一本词典比这本更好”。母亲还带着一丝骄傲谈起,词典的主编是她在复旦大学英文系的老师,教书不久的他曾在学生时期创造了大学零基础学习英语,并很快跃居第一的校园传奇。

1997年加入上海译文出版社后,黄昱宁正式结识了陆谷孙,负责接洽他在社里出版的几本译作。尽管是词典编纂之外的怡情之作,“但他就像对待作业一样,一上手就特别快”。提起那本英国作家格雷厄姆·格林的自传《生活曾经这样》,黄昱宁的印象特别深刻。由于担心老人身体,她曾建议对方不用着急,但很快发现他性格如此,手里有任务就一定要尽快做好。

然而,编纂词典的任务,历时绵延,即使耗去他一生中最好的时光,依然无法完成。从1970年,30岁的他参与编写《新英汉词典》算起,到主编《英汉大词典》及其《补编》和第2版,再到编写《中华汉英大词典》上卷,直到逝世之前,他仍在编写尚未完成的《中华汉英大词典》下卷。

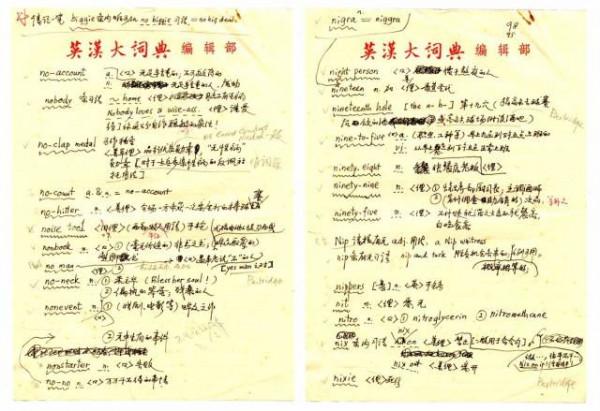

《英汉大词典》第2版的责编张颖,2002年到上海译文出版社后,通读的工作刚刚完成,她差不多跟了整个编辑过程。其间,她读完了陆谷孙写于初版编写期间的十几本工作日记,深深感受到那一代学人所面临的压力之大,对自己的要求之严。

在第2版编写中,陆谷孙提携后进,将更多工作交给他的学生,但仍审阅了5个字母的8个校次。在张颖的印象里,即使是修订版,对他来说也相当于重做一遍,拿回的稿纸往往被改成大花脸,一页稿纸要花半天才能整理清楚。

与看别人的稿子不同,“看陆老师的稿子,能看到他生活的影子,感觉到他这个人的温度”。张颖回忆起一次去陆谷孙家时的情景,老人将《中华汉英大词典》的稿子拿出来,激动地告诉她最近又做了哪些词条。

对着稿纸上“人吃了安眠药才能睡”的例句,张颖笑着说:“这句肯定是你加的。”老人问:“为什么?”因为“pills”是复数,一般人吃一片可以入睡,他却要吃好几片。

“老神仙”的外号,是张颖背着他最先叫起来的,印象最深的是老人身上的那种活力,每次讨论会,当别人都累瘫在椅子上时,最后仍和她“吵”的人一定是陆谷孙。后来,他的博士生朱绩崧将这个外号告诉了老师。2007年,《英汉大词典》第2版出版后,陆谷孙在译文论坛上用它注册了网名,经常回答读者问题到凌晨两三点。从此,“老神仙”便成了大家对这位语言学泰斗的昵称。

2001年,朱绩崧在大四“英美散文”的课堂上认识了陆谷孙,此后请他担任本科论文指导老师,又一路跟着他读完硕士博士。深受老师的信任与宠爱,朱绩崧从陆谷孙手中接过词典编写大任,很快出任《英汉大词典》第3版的主编。

传递到他手中的,还有老师当年记在黑皮抄本上的十几本工作日记,以及当年编辑同仁所遗留下的成千上万张资料卡片。有时一个人在出版社时,朱绩崧会将那些用广告纸或信封制作的卡片翻检出来,他会觉得“看着这些东西,一下子感觉自己不该这么浮躁,不该考虑很多无关紧要的东西”。

词典工程

张颖在翻阅《英汉大词典》时,常有一种感慨,老一辈学人的中文修养,远非今人可比。陆谷孙的文字功底,颇有家学传统。父亲陆达成,新中国成立后在中科院哲学研究所从事法译汉工作,在陆谷孙幼时长期在外,仍不忘每周一信督促儿子的学业,从最初的《三字经》《百家姓》《唐诗三百首》,再到后来为他讲解《基督山伯爵》《三个火枪手》《悲惨世界》等西方小说,为幼时的陆谷孙打下良好的学业基础。

后来,陆谷孙从上海中法学堂毕业,“单日学中文,双日学法文”,读高中时便开始练习将中国小说翻译成法文。高考时,他填报的第一志愿本为法语,不料落榜,转而到复旦外文系,自此从零开始学英语,并很快在同学中间脱颖而出。

陆谷孙后来在文章中回忆那段学习经历:“我记得我刚进复旦的时候,整个外文系就只有一台很古老、很笨重的钢丝录音机,听音材料也是非常单调的,叫‘灵格风’,成天讲废话,叫作‘The record is on the gramophone’(唱片在唱机上)、‘The gramophone is on the table’(唱机在桌上)、‘The table is on the floor’(桌子在地板上),就这么练,成天冲着那个练。

”

日后被派去编写词典,对陆谷孙来说完全是个意外。1970年,复旦大学外文系青年教师陆谷孙在“文化大革命”的“一打三反”中,被认作“裴多菲俱乐部”成员受到变相隔离。在女儿满月那天,他刚被放出来回到家里,很快又被派到《新英汉词典》编写组,从此一发不可收拾。

1975年,陆谷孙作为主要设计者与定稿人之一,与老师葛传椝等人一起编写的《新英汉词典》出版,迄今累计发行量超过1000多万册。而《英汉大词典》则缘起于同年发布的国务院[1975]137号文件,成为当时国内所规划的最大双语工具书。

从1976年参与筹备,到1986年起担任主编,再到1991年最终出版,陆谷孙经历了这本词典近15年的完整编写过程。这本词典收词20万条,总字数约1500万,作为国内首部由英语专业独立设计、编纂的大型综合类词典,出版后很快成为同类词典中最具权威性、使用率最高的英汉工具类图书。

陆谷孙有时会给张颖讲起当年的事情,整个编写组在全盛时期曾有“一百零八将”之众,后来在改革开放“放眼看世界”的时代大潮下,不少人出国、下海,也有人去世离开,一度只剩下30人左右。

从留下来的那些工作日记上,张颖能发现陆谷孙当时所承受的压力:“他当时比较年轻,编写组里有不少他的前辈老师。当时没有责任编辑,都是主编责任制,不但要做学术性的工作,还要承担从流程、财务、资源分配等种种事务性工作,他对自己要求非常高,事事要亲力亲为。”

有次,语言学家陈原对陆谷孙说:“你晓得欧洲要惩罚一个人用什么办法,就是把他发配去编词典,你怎么会编得这么来劲?”事实上,如果不是从中发现乐趣,很难将这项看似枯燥的工作坚持到底。朱绩崧经常像看小说一样读着那些工作日记,在他看来,那不啻“一个性情中人眼中的各种世相”。日记里,经常能看到,“每天完成了什么任务,谁做得好,谁消极怠工了,谁来吵给他的钱太少,谁家里有事,大家商量给他点钱或买东西去看看”。

谈及词典的编写原则,受老师的影响,朱绩崧认为其中并无多少玄虚的理论,反而更像清代的朴学传统,“从字义通经义,就是要踏踏实实搞清楚每个词条什么意思,它们之间的关系是什么”。在他看来,编一本好的词典,最重要是对语言材料择取的眼光;此外,翻译也很重要,最好的翻译应如傅雷所言,读上去像写出来的,而非翻出来的。

眼光建立在大量的阅读与对外语的敏感性上。每次去老师家,朱绩崧都会发现他正在读一本欧美最流行的畅销书。这也是一个传统,老师回忆,师爷葛传椝虽然搞词典研究,但随便拿本文学方面的书去问,无不讲解得头头是道,远胜一般文学教授。

张颖坦言,陆谷孙对语言现象的宽容性,甚至超过许多年轻学者。由于对最新的语言现象非常关注,在讨论中他经常会举出国外的最新用例,有时涉及一些翻译的用词,他也会提出疑问:“是不是一定要跟《现代汉语词典》呢?”在他看来,一本词典的灵魂是“查得率”,在考虑科学性的同时一定要考虑便捷性。通过丰富的例句,词典其实可以做得很有趣,而非枯燥的条目。

某种程度上,这与陆谷孙深谙苦中作乐的人生智慧不无关系。在发表于1993年《读书》杂志第2期的《关于幽默的断想》一文中,他写道:“试问:在这样一个周转不止的轨迹中跌打滚爬,何人能够愁眉苦脸地穷于应付而全然没有拊掌呵呵或莞尔开颜的调剂?谁能成天挺着一个充斥闲气、怨气和火气的鼓胀大肚子而不求纾解?谁能像堂吉诃德挺一杆银样谿枪,策一匹老弱驽马,冲击风车而一无温馨的慰藉?”在陆谷孙去世的当天,学者葛兆光还饶有兴趣地回忆起半个月前老人转发他的一篇《你必须知道的27个才华横溢的Chinglish Words》,“里面把‘屁民’译成‘Shitizen’,把‘女秘书’译成‘Sexretary’,把‘中国特色自由’译成‘Freedamn’,他自己还加上一些批注,让人看了忍俊不禁”。

沿着老师走过的道路,朱绩崧仍在继续永无休止的词典工程。他仍然强调词典的商品属性,强调词典应该回归教学与翻译,与老师那代学人的使命不同,他在词典的数字化方面花费了更多力气。

一腔老血

2011年起,在朱绩崧的帮助下,陆谷孙开始陆续使用博客、微博、微信等新媒体工具,向更多的人传道解惑,也开始越来越多地针砭时弊,一度被人们称为“公共知识分子”。

微博上,陆谷孙经常回答各路英语爱好者的提问,作为交换,他也会像老顽童一样,向大家请教诸如“萌”“控”“闷骚”等网络新词的含义,并将其翻译成对应的英文。

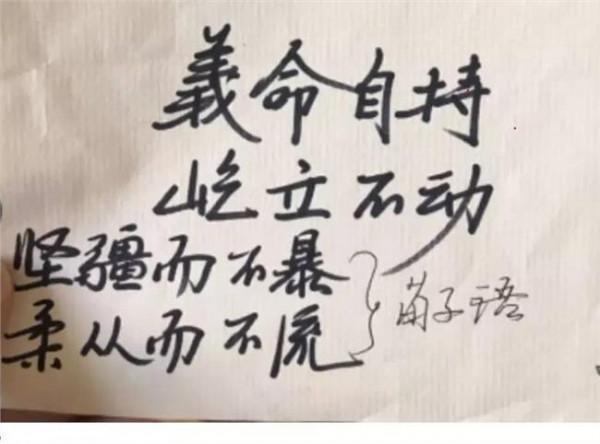

陆谷孙的许多思考从对语言的敏感展开。从国内某大学教授错将台湾政要送来墨宝上的小篆误认为小隶,再到身边的博士生对“敬启”一词的误用,他感受到了英语挤压下的中文危机,在一篇演讲中呼吁国人护卫母语,留住以语言为载体的传统文化的精神线索。

对文字、文化的爱,扩散到爱这里的一切,他将自己与钱锺书、杨绛所自称的“倔强的中国老百姓(603883,股吧)”相类。虽然妻子和女儿很早就赴美定居,但他依然选择留在上海,理由正如捷克作家克里玛所讲:“国外的自由生活,因为我并没有参与创造,所以呢,我也并不留恋。我还是留恋着布拉格的鹅卵石的街道和走过这条街道的所有苦难的灵魂。”

在一篇博文中,陆谷孙自称“何奈基因、血型以及人的一应chemistry构成了性格,很难服从管教”,他甚至将讽刺的矛头对准复旦外文系两位在“文革”期间“叱咤风云”的大将,目的则是为了告诉年轻人,今日的许多丑恶并非改革开放之咎。

在复旦大学的校园,陆谷孙的课堂或讲座素来人满为患,他最自得的事情是曾被评为学校“十大最受欢迎的教授”。有时,他坦言自己有表现欲,所谓“一腔老血还会激动”。在他看来:“没有表现欲的教师上课会很无聊,要是英语表达如钝刀子割肉,那一节课下来实在受不了。

还有就是敢于向学生认错。某一个英文字念错了重音,学生在课间纠正了我,我下堂课第一件事情必然声明,本老师哪一个字念错了,是某某人纠正了我,好多字都是学生纠正我以后改过来的。包括我成长过程中做得不好的事情,我都愿跟学生讲,人要做得透明一点。这样反而让人感觉你是一个三维的真人。”

朱绩崧至今还记得第一次听他讲课的感觉,“他的舞台感很强,别的老师站在台上讲,他在教室里不断兜圈,讲得兴起,还不时拍拍某个同学的肩膀”。在他看来,老师读大学时便喜欢演戏,曾经参演过《雷雨》《哈姆雷特》等话剧,后来不演戏的时候,便把课堂做了他的舞台。无独有偶,陆谷孙的老师徐燕谋,讲课风格也是一样挥洒自如。

自觉进入生命倒计时的陆谷孙,有段时间开始有意识地向周围的学生朋友散财散物。2013年以后,也许是意识到时间的珍贵,除了微信上与朋友的交流,他有意离开了喧嚣的网络,除了在校园里散散步,几乎将所有时间都用在了《中华汉英大词典》的编写上。即使如此,只要看到与专业有关的问题,他仍然难以抑制回答的热情。有次,黄昱宁在朋友圈发微信,求助一个翻译问题,没想到陆谷孙看到后,专门开小窗告诉她自己的理解。

“生活中每个人都会戴各种面具,但陆老师一以贯之,非常统一。他为文处事有英美散文的遗风,如果上天再多给他一些时间,我肯定会说服他翻译像E.B.怀特这样的作家。”黄昱宁有些悲伤地说。