张宝胜前世 曹洋:张锡庚书法的前世约定

美国符号论美学家苏珊·朗格认为:“真正的艺术是极难为理论之网所打捞的。”艺术的魅力,经常使理论家理屈词穷,却又自愿拜倒其脚下。幸运的是,直觉能够帮助我们直达生活的神秘处,破译书法艺术的密码。但直觉之网也有疏漏之处,就像当初张锡庚老师为我演绎书法韵律时,直觉告诉我,将来的某一天他一定有美好的东西让我书写。

然而谁能预料,却要在他惨遭不幸之后来写他,这比预想的时刻来得早了点,且又是那么突兀、哀痛、惊叹。张老师出车祸那天,我到医院探望他,见他头脑异常清醒,直觉告诉我,他会是当代书坛的保尔,至少在一段时间里是;他的书风也会转向,定会以禅入书。

两年来的事实让我诧异:我的直觉如此灵验,却又感到自己如此短视——竟然在这么短的时间里,张老师的书法再入佳境,而且全凭意念,梦幻般地展示了他的“江南情调”。

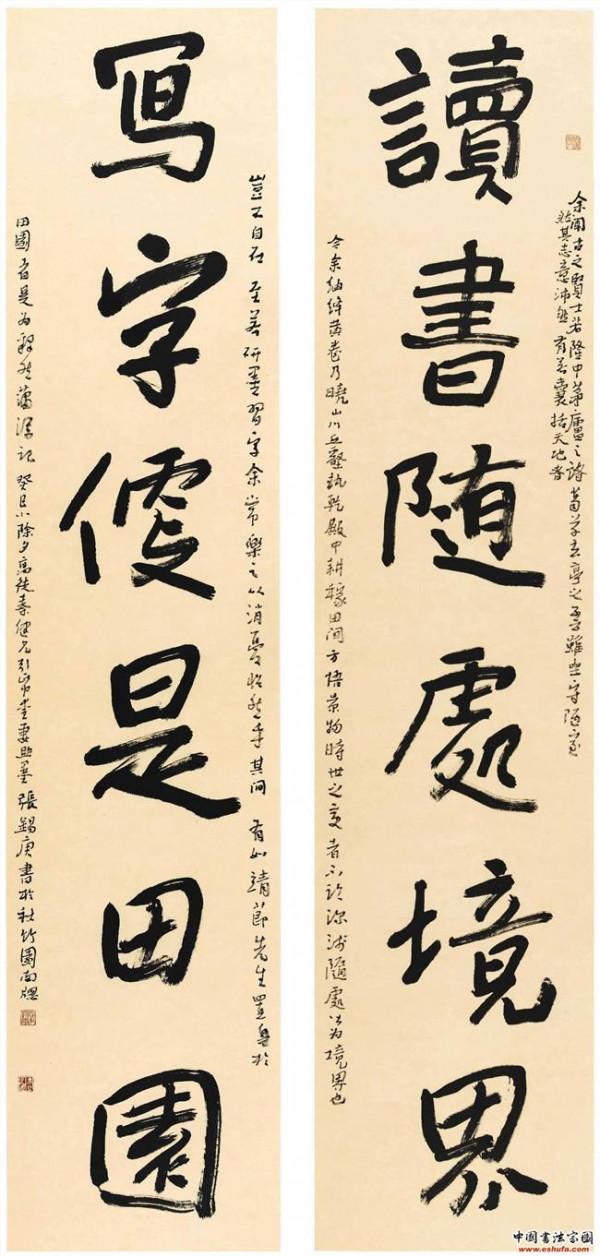

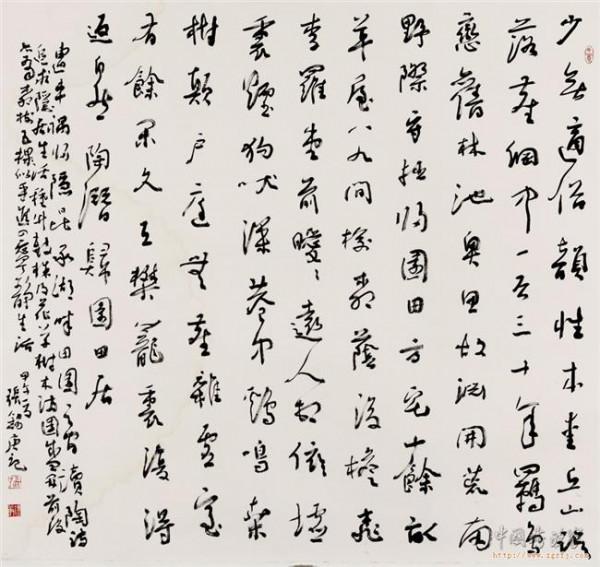

和多数人一样,我无法想象一个连吃饭都不能自主的人,怎么还能写出这样的精致线条!尽管不忍心,但我还是请求张老师为我演示书写过程(这是二十多年来他对我传授书艺的方式)。但见师母和师弟秦健侧立一旁为他绑笔、展纸、蘸墨,张老师则安静自如地书写开去:“卧床听雨沐风思月,坐椅翻书绑手挥毫。”那份恬淡和微笑,就像窗外一簇簇泼剌剌的秧草,低调而又恣肆地宣示着春天的来临。

张老师用印“锡庚绑书”,不是获取人们异样眼光的技巧,而是一种生命状态的述说。诚如海德格尔所言:“艺术家是作品的起源,作品是艺术家的起源。”真正的书法家是凭作品说话的。张老师摒弃了书法本体以外的附加值,自信地用作品证明自我的存在,证明书法家自身这一称号的健全,他不需要故意使用书法纯粹性之外的修饰词语以挑起人们的同情心。

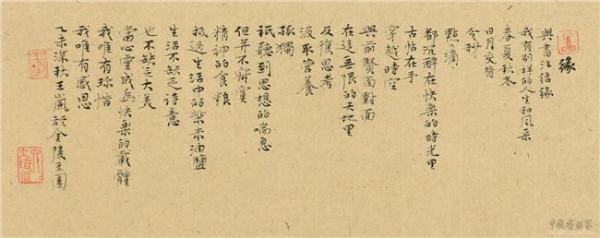

书法已经融进张老师的血液里,这样地不离不弃,是在履行前世的一个约定。有人问“千年之后的你会在哪里”,张老师用软软的毛笔回答:“我——就在这里啊!”

二十五年前,张老师带我们登上虞山剑门,眺望峭壁下的尚湖,我们不曾读懂沧海桑田的瑰丽。二十五年后的今天,从张老师的书房迈出,到破山寺,然后再次登临剑门,俯瞰如镜的尚湖,黄绿嫣嫣的田野,粉黛的屋舍,忽然明白,桑田如此绚丽,是因为守候沧海前世的约定。

当约定成为信仰之后,历史的间隙便不会苍白、虚妄。张老师的信仰源自“江南情调”,源自书法的前世约定,即使处于荣耀的盛装下骤然遭受命运的不幸,依然会保持全然的虔诚与高挑的挥洒。这一生命之约,让张老师结庐于心灵深处,七弦琴音萦绕其间。

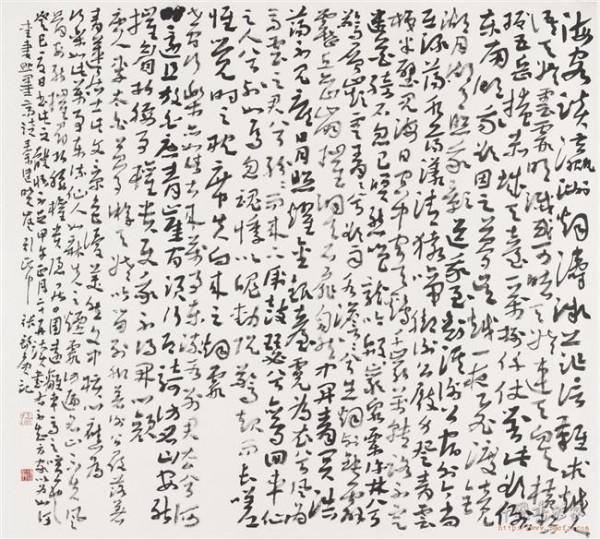

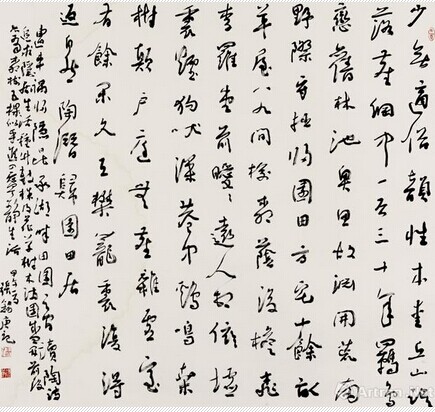

作为文化的叙事者,张老师的叙述形式——“二王”书风,不仅展示了传统文化的内涵,而且也有美学的意义。“世人只识《兰亭》面,欲换凡骨无金丹”,张老师虽以“二王”为宗,但他眼中并不全是《兰亭》,因为《兰亭》下面的幽光未必能照亮通往圣贤礼堂的曲径。

他敏锐地察觉到,“金丹”并不在太上老君的炼丹炉里,虽然那是通过技术的提炼可以得到的;也不在姜尚的鱼篓里,因为姜太公钓的不是鱼,而是文化的锦囊,那里有神秘的地理、壮阔的历史、斑斓的民俗,还有奔波于红尘的士子、优游山林的隐士、击磬弘道的贫僧。

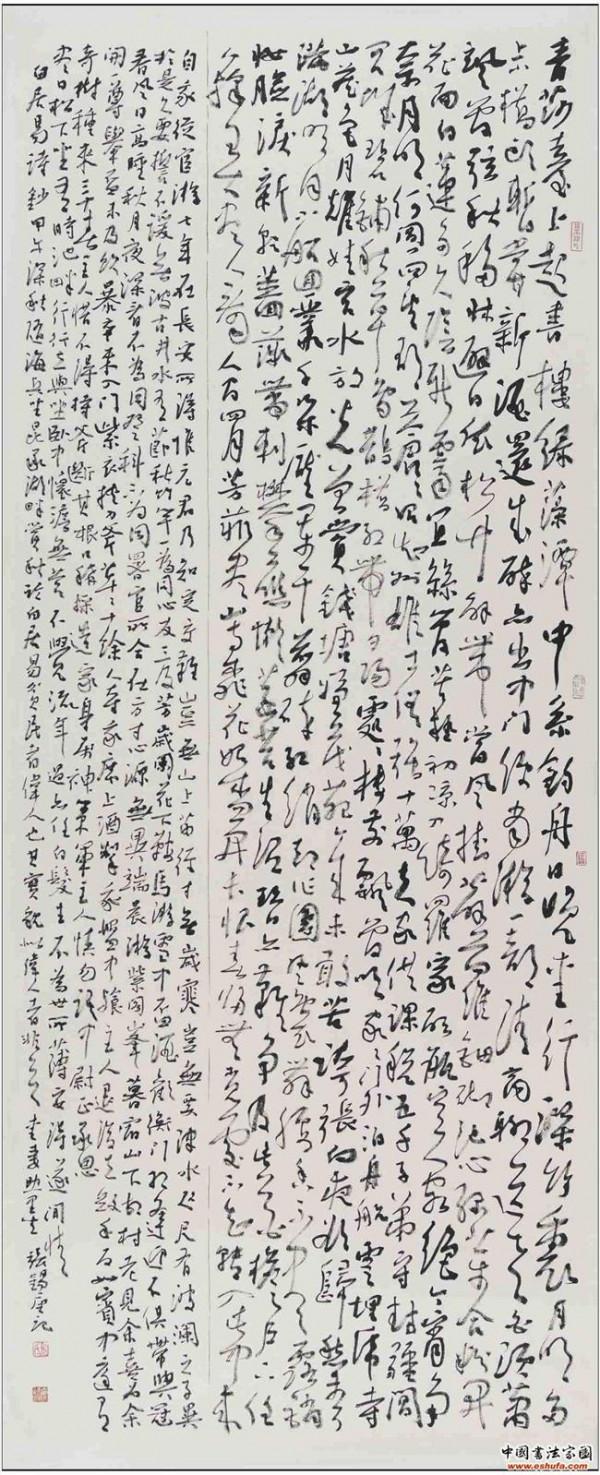

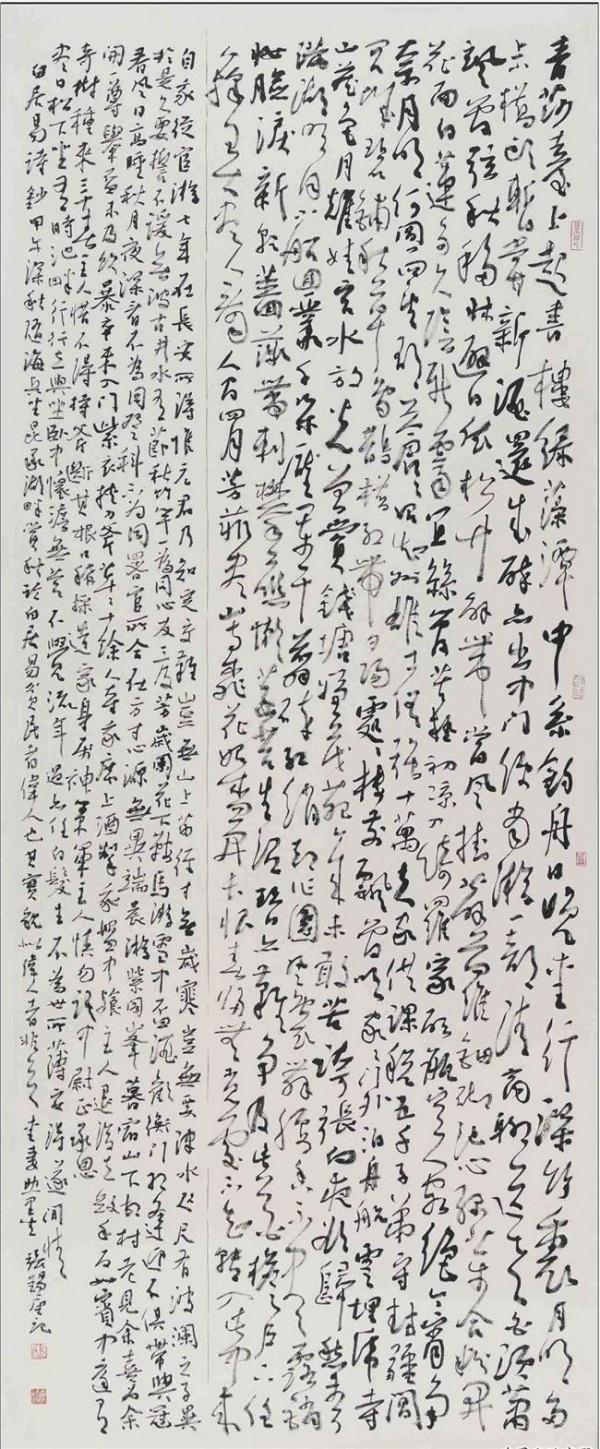

于是,张老师把北方碑版墓志的风骨引渡到南方的吴侬软语里,使笔下的线条柔美而不妖媚,风雅而不失古朴,淡定而不乏英豪气概。他始终保持着以王羲之《圣教序》为基因的固有的矜持与高贵,保持着颜真卿以宽宥恢弘为底色的气节,保持着苏东坡以旷达思远为常态的胸襟,构成了知识人骨子里的一块阵地固守:对自由的无奈与向往,对王道的失望与眷恋,对民生的无助与关切,对文化的操守与弘扬。

张老师似乎是在借助江南情调叙述着民族的一隅,或者确切地说揭开文化的一角,让我们带着欣悦的灵魂窥探灿烂的夜空。这是一种怎样的野心,但他用谦恭的姿态娓娓道来,既温文尔雅,又意志坚定。

有人说,只有丢掉所有技巧的人,才能退隐山林享受幸福的宁静。现实生活中,唯有意志笃定、悟彻通透的人才能做到,张老师便是这样的人。尽管他现在因手指无法使转,不能玩转精微的“伎俩”,留下些许遗憾,但在他意到神随的作品中所展示的宽宏气象、隐秘暗示,带给了我们更多的喜悦。

张老师把“失”转化成“得”,把“缺陷”转换成另一种“美”,运用点、线、墨,以适度的造型、高古的气息、朴茂的文气、淡淡的禅味,构建叙述所需的道具。

他以笃静的姿态出场,却让场景生动鲜活起来,让观赏者的思绪随之起舞,忘却当下的不适,唤起回家的情愫,让我们体验到曾经居住的空间、流逝的时间,激发我们回味往昔的文化盛事——青铜铸铭、泰山刻石、敦煌写经、兰亭雅集。或者,将一幅幅带有屋漏痕图像中的形象统一虚化到自己的世界里,而自己正是虚幻世界里的那个人。

阅读张老师书法,品味江南情调,懂得书法的魅力,还在于它不仅带我们流连于过去,而且将文化的时空消融于未来,去缔造自我虚幻的事件。在他看似平静的字里行间,却是左冲右突,那是抗争、奋斗和挣脱。张老师年少孤独,养过猪,进过厂,然后留校,北上求学。

一人打拼,几多欢悦,几多辛酸,一一坦然接受。他用书法将自己的人生不幸、生活的感受虚化成符号——充满诗意的江南情调。这,是对生命的契约,对生活的热爱,也是不满足于被命运安排。由此,他的书法形式成为自我阐释的内容,使人获得艺术的快感和生命的回声——一个生命的旅程在另一个生命故事中得到复制。

作为历史、艺术、自我的叙述者,张老师在传统文化中的书法身份得到了鲜明的确认。

当然,这一身份的确认,还得益于对“江南情调”的追求与坚守。江南情调是由这片地域所构成的文化共同体及其传统所塑造,这里既有王、谢的风流玄韵,又有赵、董的消散禅定,也不缺青藤特立独行的狂狷。张老师生于斯并栖息于虞山脚下——这个总能扯住文人墨客衣袂让人心动的地方。

他将自己的书法名为“新虞山书风”,也许有人说这是自我标榜,我则认为这是接地气。人是自然之子,人与自然合作的精灵——书法,不仅有美学的价值,更应有文化学和哲学的思考。

显然,张老师要让虞山——作为江南的隐退者、庇护者、遮蔽者,展示其固有的力量。这样的“标榜”有着形而上的意义。张老师就是要走到前台,让人验证:作为书法家、文化人,自己是否是合格的传承者、开拓者?由此,他追随先贤们所营造的江南情调,又赋予其貌不扬而充满张力的形式。

他孜孜以求、苦心孤诣地与先贤们拉开适度的距离,独立而不判经离道,从而构造了一个更为适合自己,更好展现当下江南情调的叙事方式。

倘若我们过多强调“新虞山书风”所带来的形式感,也就容易忽视它的原创性,这也正是理论之网的缺漏。张老师从传统文化中习得内修的精髓,注重被形式遮蔽的内在滋养,无疑拓展了他书法生命的长度,注定比一般书家更能达到极限范围。

在强化江南情调的文化特征时,张老师也在用这一文化高标审视自己。儒雅、精致、洒脱,但又似乎缺少点什么。从前过于喧闹的尘嚣,让张老师介入篆隶笔法只象征性地停留在口头的表述上。当人们为他遭车祸扼腕痛惜,担心他能否再续新虞山书风运动时,他却稳稳当当地真切回归了。

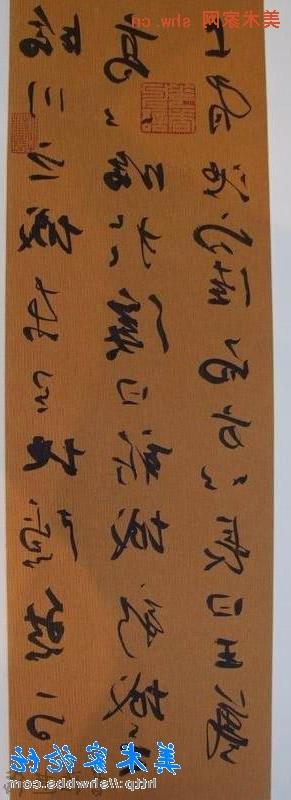

篆隶消解了张老师曾经的禁锢,他以消散的姿态写隶、写碑,仿佛突破音障一样进入到一个空彻澄明的境地,了无挂碍。意念在滋长,物我两忘,我即书法,书法即我。

思想的力量,让他复归于书法这条路,这条路直指书法的本体、江南情调的核心——大隐于市、大美于简的永恒静谧。张老师获得了与付出的代价相匹配的回报,这正显示了江南情调自我修复的内在潜能。这一个案,完整地展示了思想——艺术——文化——思想良性循环路径,文化从来不会丢弃钟情于艺术的追随者。

书法是这样一个整体,他们在其中进行自我解释、自我释放、自我救护。常熟这个县级市中国书协会员就有四十多位,他们大多数都与“新虞山书风”有关(这还不包括张老师在中国书协培训中心所授学员)。

张老师以特有的方式改变着环境,也是对江南情调的一种馈赠。江南情调已成为“新虞山书风”的词牌名,让喜欢它人去任情填写。从前新虞山书风的追随者,或许源于江南情调的感染,或许源于金杯银杯光环的召唤,而今张老师的生死之搏,我们更加感知到思想的力量、艺术的力量、人格的力量。张老师的艺术存在,恰是当代书坛一件不可取代的作品。

江南情调,一个今生前世的约定——张老师创设了一个心理事件:梦想乍现——一个春天的开始。