人肉吕楠 [转]吕楠 被人遗忘的人

吕楠的三部曲之旅是从拍摄精神病院起步的,从1989年开始,吕楠前后走访了38家精神病院和上百个患者家庭。每拍摄一个精神病人,只要条件和情况允许,吕楠都会进行面对面的采访,了解病人的身世、家庭背景和病情,并作记录,采访时间一般不少于一个小时。通常接下来的拍摄会再花一至两个小时。

有一次,吕楠在北京安定医院拍摄,在一间病房外面,遭遇了一个强壮的病人,吕楠本能地用手护住头,就在这时,那个病人却向他伸出一只手,要和他握手。在这一瞬间,吕楠被病人的友好和善良深深触动,此后,在吕楠的心目中,再也没有精神病这一概念,在他眼中,精神病人和所有的人一样,也有喜怒哀乐,也有正常的感情。

吕楠在拍摄中发现,精神病人在“文革”中一度被当作是没有远大理想的人群对待,毛泽东思想和毛泽东语录曾经被用来作为精神病人的治疗手段。他在四川一家精神病院的墙上看到一条标语:“没有正确的政治思想就等于没有灵魂。”那个“魂”的云字旁被人抠掉了,变成了“没有灵鬼”。

陶世茂,22岁,是四川一个偏僻农村里惟一的大学生。寒假回家时首次发病,杀死母亲,打伤父亲。极度恐惧的家人便把他关进石头房子里。每天为他送饭的是最疼爱他的85岁的奶奶。

采访完患者的家属,吕楠提出要见一见患者,患者家属用杠子为他抬开压在石头房子顶部沉重的石块。吕楠下到石头屋子里,和病人聊了一会天。在此之前从来没人敢下去,但吕楠却发现病人非常正常。只是因为石头屋子里面太暗,环境说明不了什么问题,吕楠才回到屋外。

患者的父亲和奶奶满面愁容地坐在石头房子前。吕楠和石头房子里的患者商量:我希望别人知道你在这样的屋子里,你的手能不能伸出一点来。患者照办了,于是,吕楠拍下了这张照片,这只从狭小洞孔里向外徒劳挥舞的手比出现完整的病人像更令人震撼。

在谈到精神病院拍摄时,吕楠反复提到的一个词是“尊严”。广西一家精神病院的重病者病房,全身赤裸的女病人站立在铁栅栏做成的铁门背后,双手搭在铁栏杆上,病房外的近景坐着一个老年女病人。照片旁的说明文字写着:重病者病房里23岁的女病人住院超过一个月,但她从来没有离开过13号病房。

吕楠说:“她可以坐在那里,也可以站在那里,也可以趴在那个上面,她可以在房间里的任何地方,而且事实也是如此。但是我要让她的尊严显现出来,只要她是歪七扭八地靠在这个门上面,我就不会拍。”

吕楠对女病人说道:你能站过来一点吗?病人按照吕楠说的靠近门站着。近景的老年病人本来也在病房外坐着,但是偏离画面,吕楠看见了,希望把她也加进取景框:如果不加进来,可能会有两层歧义,一、会让人觉得这家医院所有的病人都是关在房间里的,其实病房里的病人只是比较重的一个;另外,画面上没有老年女病人出现,房间里的人就太强了。

吕楠叫老年女病人坐过来一点,更靠近画面中心:“很多人慢待摄影,他们有一个事先虚设的前提:世界是为摄影师准备的,你‘咔嚓’一下就行了,没那样的事。你必须要调整,但是这个调整不能违背真实,调整要注意的是一定要够,但不能过。如果画面里没有关在房间里的女病人的话,就没有力量,老年女病人不过来,我也没法拍,我等她过来了,就开始拍,拍了五六卷,直到院方很客气地把我请出医院。”

吕楠对待所有的病人都一视同仁,即使是丧失行动和语言能力的病人。在一张照片旁边,吕楠写道:“天津的一家精神病院,她不会说话,是警察三年前在大街上捡的。她有破坏欲,医院不能为她提供衣服和被褥。一天中的大部分时间,她都是躺在地上,确切地说是躺在自己的尿和屎的混合物上。

这些脏物一星期才会有人来打扫一次。拍照半年后,她死于这家医院。”面对这样的病人,吕楠按下快门的瞬间也是她挺直身子坐在没有床垫的床上,而不会是歪歪斜斜躺倒的样子。

吕楠在很多照片旁边都有简短说明,写下了病人的姓名、家庭、住院前后的基本状况。以前,别人问吕楠为什么要写那么多照片说明,吕楠也讲不明白,直到看到桑塔格在《旁观他人之痛苦》里对摄影家萨尔加多的作品提出了批评。

桑塔格这样写道:“这些照片以孤苦无告的蚁民百姓为焦点,却又把他们打回孤苦无告的原形……他们的姓名在图片说明中一律从缺,拍摄人物照却不列出对象的姓名,等于是在有意无意之间与名流文化同流合污,同时助长了对另一种截然不同的摄影口味的贪婪需索:只授予名流姓名,而将其他人贬降为他们的职业、种族及惨况的代表性样本。

”吕楠发现现在可以很地好回答这个问题:我写下说明文字的目的,就是为了不把他们的苦难当作他们的职业。

也有例外,画册里有一张拍摄于北京一家精神病院的照片,小女孩怀抱一只玩具熊猫,目光与镜头对视。吕楠在照片旁边用简短的文字写道:女孩,11岁。由于缺少儿童病房,中国绝大多数儿童患者只能同成年人住在一起。这些成年人不仅不会照顾他们,有时还会打他们。

画册上原来有小女孩的名字,但是在画册制版的当天晚上,吕楠考虑再三,还是把女孩的名字划掉了。吕楠担心女孩以后痊愈了,不愿意让人家知道她以前的经历,有名字就会带来麻烦。

耗时两年完成的《被遗忘的人》虽然具有强烈的视觉冲击力,但吕楠并没有强调病人的痛苦和惨状,而是以极其克制的拍摄手法,真实再现了精神病人的生存状态:“我拍完了精神病院以后,才理解病人的想法:医院外面才是精神病院呢。里面倒像教堂,像寺庙,像修道院,宁静至极,安静极了。”

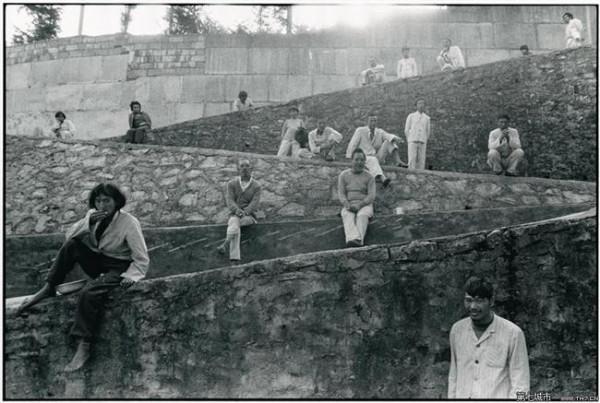

在吕楠的三个摄影系列中,最具视觉冲击力的是“被遗忘的人——中国精神病人生存状况”系列。这一系列是吕楠在1989年开始,花了3年时间,辗转38个精神病院拍摄所得。

人类学家邓启耀在形容看到这组照片时说:“肃然起敬,自愧不如。”他的惭愧,是指即便是人类学专家为专题作的考察,也难有吕楠的这份执着和深入。“尽管是在照片中,仍觉得无法正视精神病人的眼睛和背后流露的温柔与人性。

照片给我们展露了弱势群体不为人知的真实状态。也是对当时社会普遍迷失信念、困惑的一种隐喻。”纪实摄影先锋人物张新民和吕楠相识于拍摄这组系列之初,他说,与吕楠交往,会被他的执着和质朴所感动,读他的作品,会感到一种力量直打内心。

当代女作家、中山大学中文系教授艾晓明则通过“精神病人系列”对摄影权利提出看法。她说,“感触很深,吕楠作品中我看到精神病人残酷的精神状态,由此想到精神病人的尊严和权利。当我们拿起相机,就拥有了权利,因为对象是精神病人,是弱势群体,所以他们更容易被拍。

但谁赋予了纪实摄影表达被拍者的权利?这是被忽略的细节。”她指出,这正如当下沸沸扬扬的“艳照门”事件,公众分享明星的隐私,精神病人的隐私,却没有相关法律来规范这种行为。

邓启耀则针锋相对地指出,吕楠用镜头捕捉问题,凝固问题,它的价值在于引起了社会对精神病人及其尊严的进一步关注。在拍摄这组系列时,吕楠的镜头面对了一万多精神病人,刚开始时因为根本无法和他们交流,他差点精神崩溃。

接受采访时他说,一个偶然的机会看到西班牙女摄影家拍的精神病人生活影集,很棒,但谈不上完美,仍有可以完善的地方,这成了他选择拍摄这个题材的初衷之一。而真正投入拍摄第一家精神病院以后,他们的生活状况使他再也无法安坐,也无法再停止下来。他认为自己镜头里的精神病人是美的,“精神病院有很多真实、震撼的场面,因为不美,我一张都没有拍。”他说。