陈忠实中学语文教材 上海复旦中学学生自编语文教材调查

一场“教材革命”还是“一次精英文化对大众文化的投降”?

中国宁波网讯 “不要低估学生的鉴赏能力。”孙老师说,“有人一直怀疑我们的做法,认为中学生的审美能力不高,容易把浅显通俗、思想深度较弱的东西选进教材。其实不是这么回事。事实上,从学生选出的40多篇课文来看,并没有多少媚俗浅薄的东西。”

外滩特约记者 杨林成/报道

近几年,一些不满现行中学语文统一教材且勇于“吃螃蟹”的中国语文教育界人士,顶住重重压力,戴着中考高考的 “脚镣”艰难起舞,意欲打破统编教材一统江湖的局面民间文本纳入,政治言论淡出;球星、歌星、侠客邀了来,“狼牙山五壮士”请出去;性描写、摇滚歌词、说财论富类时文登堂入室,忆苦思甜、痛说革命家史之篇什悄然退出……

据报道,三年前,上海复旦中学的一群高一学生,也吃起了“螃蟹”,挑战上海统编教材的神圣与权威,他们摸索着自己编写语文教材。而据最近的报道称,日前,作为这次教材改革成果之一的数十万字《高中文化专题读本》已编辑成册,并报送上海市教委审查。一旦获准,即可正式出版,进而在全校以至更大的范围内推广使用。

这一消息引起了一些媒体的关注,鉴于该举措打破了几十年来中学语文统编教材“一统天下”的局面,有媒体称之为 “中国中学语文教学的一次革命性的突破”。然而,对于该项改革,也有不少人生出诸多疑虑和担忧:一群十几岁的中学生,有能力自己编写语文教材吗?他们的目光,会不会因为年轻而越过经典,直接时尚?这是否会像某位语文特级教师所担忧的, “有点像教育领域的‘大跃进’”?或者,如有的论者所说的,是“一次精英文化向通俗文化的投降”?

带着这些困惑,日前,《外滩画报》记者来到了位于华山路的复旦中学。

“学生自编语文教材”的诞生

“这次实验不是目的,而是手段。”说起语文自编教材,此项高中语文教改实验(以下简称“教改实验")的负责人、孙宗良老师这样告诉记者。

据孙老师介绍,2002年秋季,该校语文教研组的老师和高一年级4个班级近200名同学,开始了“三维能动” 的语文教改实验。到了第二学期,同年级的另外6个班级同学也参加了进来。所谓“三维”,即相互联系着的三方:学生、教师、教材。

“当初的想法,就是尝试着改变一直以来的语文教学低效的状况。我们想,只有让‘三维’互动起来,才能把师生的能动性激发出来。”孙老师说。

孙老师给记者详细介绍了他们自编语文教材的结构:以上海市统编语文教材为基础,按主题分单元进行编写。每学期编写6个单元,每单元7篇文章,这7篇文章按照“3 2 2”的模式组织编写:开头3篇文章由老师从统编教材中选择,接下来的2篇由老师自由挑选,最后的2篇,则由参加实验的学生自己推荐。

“挑选课文,是一项很复杂同时也很慎重的事。当时,我们老师挑选出的篇目,要接受学生的质询;而学生自己挑选出的篇目,更要接受层层‘拷问’。一句话,都要充分说明论证选择的理由。”孙老师说。当时4个实验班的同学自由组合, 4到8人一组。

每单元上完前面的5篇课文(即由老师从统编教材中选出的3篇,以及由老师自由挑选的2篇)后,由每个小组介绍各自推荐的文章,像参加投标会一样,认真阐述自己选择的理由。然后集体讨论,定出最终篇目。

“学生们挑选出最终的篇目,还只是第一步,更有滋味的是下一步:由学生给自己推荐出的文章编写‘文化导引’、 ‘思考探究’等助读内容。”孙老师的同事傅松老师告诉记者,“每当这时,教室里总会像炸开了锅,甚至一些平时腼腆的同学也会与人争得面红耳赤。”

这群高中生在老师的指引下,高一、高二两年,一共自编了40多篇课文。不过,去年秋天他们进入高三后就停止了这项实验活动,与上海其他学校的高三年级学生一样,用起了上海市统编教材。

“搞这样的实验,对这届学生的高考语文成绩会有什么样的影响?”记者问。

傅老师对此显得很自信。她认为,与统编教材不尽相同的自编教材,同样能实现既定的语文教学目标。高考语文都是开放性的试题,是考查灵活运用语言文字的能力,“况且,我们的自编教材,毕竟还是以统编教材为基础的,真正学生自选的篇目,占的分量并不大。”傅老师强调。

“金庸的作品分量好像轻了点”

郑紫茜,复旦中学高三(9)班的学生,当年自编语文教材的参与者之一。她告诉记者,参与教材的编写,是件“很有意思的事”。

“那时我们学习语文,就像蜕了壳的春蚕,轻松快意。自己推荐的文章如果最后被选中,蛮有成就感的!”郑紫茜这样表述当初的感受。

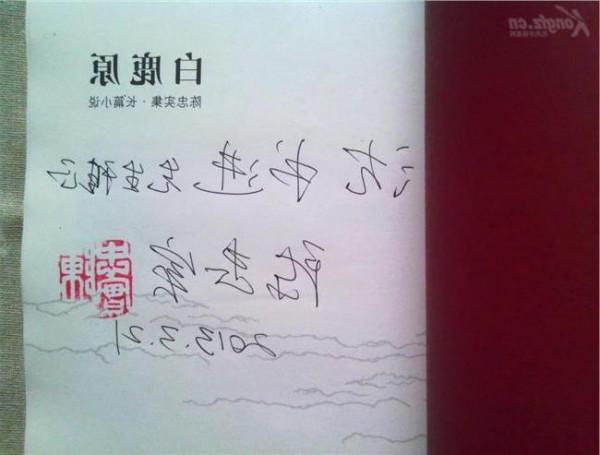

高一时,她所在小组推荐成功的一篇“课文”是陈忠实的《晶莹的泪滴》,郑紫茜们为这篇文章编撰的“相关链接” 包括五个部分内容:(一)推荐者手记;(二)摘自“中国之窗”网站的作家评论《大气纵横白鹿原的作家:陈忠实》;(三 )尤里-里希特《信》;(四)马德的《人性的芬芳》;(五)雪莱的《论爱》。记者粗算了一下,整个“链接”部分大约有四千字。

鲁佼娇是郑的同学,她当年所在的小组推荐的王朔的杂文《我看金庸》也入选了教材。

“你们当时为什么不直接选金庸的武侠小说?”记者问。鲁佼娇略一思索,答道:“金庸的作品放在语文课本里,分量好像轻了点。”

记者翻看了她们当时为这篇文章撰写的“文化导引”,里面有这样一段文字:

“……王朔批评金庸,无疑一枚重磅炸弹。但正如文学的植物园里,既有鲜花香草,也有嶙峋的怪石。作为文学批评,只要自圆其说,言之成理,但说无妨;丰富的和声方能构成雄浑交响,斑斓的色彩才可组合繁华世界。对于金庸,可以见仁见智,问题是我们该拥有一种怎样的眼光和心态……”

记者问孙老师:“有教育专家认为,中学生的知识积累还没达到一定的层次,学生参与编写教材,形式大于内容,是一次精英文化向通俗文化的投降。对此你们怎么想?”

“不要低估学生的鉴赏能力。”孙老师说,“有人一直怀疑我们的做法,认为中学生的审美能力不高,容易把浅显通俗、思想深度较弱的东西选进教材。其实不是这么回事。事实上,从学生选出的40多篇课文来看,并没有多少媚俗浅薄的东西。”

孙老师从书柜里捧出了一叠厚厚的书稿(即“自编教材”),给记者进一步介绍其中由学生自编的部分: “你看,有文化时评,如周佩红的《再见,假面舞会》、王朔的《我看金庸》;有震撼人心的大手笔,如梁衡的《大无大有周恩来》、陆幼青的《死亡印象》;有称颂一时的时文,像《南方周末》1999年新年献辞《总有一种力量让我们泪流满面》;有耐人寻味的外国散文,如乌拉圭作家恩里克·罗多的《坚硬的荒原》、美国威廉·福克纳的《获奖演说》……”记者翻看了打印的《高中文化专题读本》的目录,发现学生选出的那部分课文中,没有一篇中国古典文学,都是跟时代、跟自己生活比较贴近的现当代作品。