回忆邓广铭先生和他的《隋唐五代史讲义》(图)

《隋唐五代史讲义》,邓广铭著,中华书局2013年11月第一版,29.00元

我是邓广铭先生早期的学生之一。第一次听邓先生的课是在1948年,算起来已经是60多年前的事了。

初见邓先生还在这之前。1946年我考入北京大学先修班(类似预科)。汤用彤先生的哲嗣汤一介是先修班同学,志在学术,拉着我四处拜访北大的文科教授。大约在1947年春天,我们一起去东厂胡同一号胡适住处看望邓先生。那时邓先生是胡适的秘书,住在进大门右首过道边的三间南房里。邓先生身着当时少见的西服,书桌后边是一排玻璃书柜,摆的是一摞摞线装书,后来知道那是商务印书馆的《四部丛刊初编》。以后他搬过几次家,但探访时那套书和书柜总能见到。

那两年,内战方殷,民怨沸腾,物价飞涨,学潮澎湃,同学们遇有什么抗争活动,常去访问教授,以求声援,其中也包括了邓先生。他支持学生运动的言论,被同学编成油印小报散发。我曾保留了一份,文化大革命后期还找出送给他看过,可惜后来辗转相传时“迷失”了。

转眼到了1948年暑假开学,我循序升入史学系二年级,由邓先生讲授中国通史的隋唐两宋部分。第一节课邓先生穿一袭茧绸长衫,侃侃而谈,说人说史学系是北大的马其诺防线,中国史更是史学系的马其诺防线,你们现在已经守在马其诺防线上了。那意思想来大概是大家要好自为之,不要辜负了学校和他的期望吧。我所在的年级共四十人,济济一堂,国内少见,1949年解放前后,离校参加工作的占了大多数,五四时回校一看,才余下9个人。60多年过去,连我在内还在搞历史的已经不到5个人了。

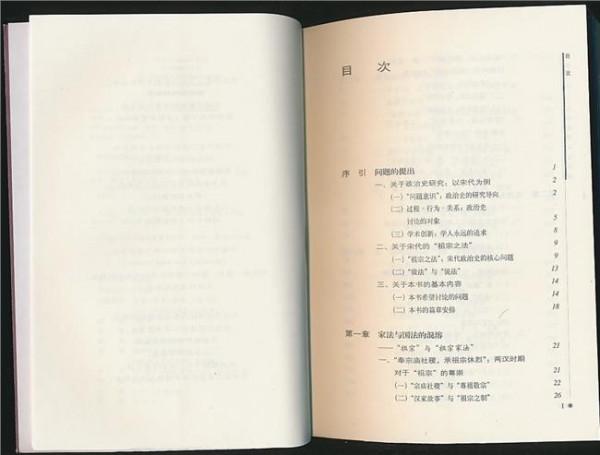

我那时手里已经有了中央大学缪凤林的部定教材《中国通史》三册,另一位据说是陈寅恪先生弟子蓝文徵的《隋唐五代史》一册。但当时纷乱的情势下,没有多少心情和精力去读这些书,只是把邓先生的课一堂堂仔细听下去。对他所介绍的陈寅恪先生的《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》也找来细读一遍,以我那时的心境和水平,对这两部书尤其是第一本还看不太懂,但对于邓先生的讲课却有深刻的印象,现在还能记起来的有:

隋朝可说总北朝以来所有制度之大成,一如“汉承秦制”,也是唐承隋制或略加变通。诸如三省六部、律令、科举、府兵、田赋等等,而这些制度的核心部分又为宋以后的各朝所继承。还记得他在黑板上写下的标题“初唐一百四十年”和狄仁杰谏武则天的奏疏,也记得他讲的藩镇、宦官和牛李党争,还有《新唐书·食货志》所记租庸调法的矛盾和卢文弨的驳议(这后来被我的一位研究生写文章重新解释圆通了)。

听课之余,常在高年级同学那里听到一些有关邓先生的轶闻。民国时期,山东似乎是出史学家的地方,我知道有傅斯年、傅乐焕、傅振伦、张政烺、王毓铨、杨向奎等人,邓先生也在其列,是1936年北大史学系毕业的人称四大金刚之一(另三位是张政烺、傅乐焕、王崇武)。抗战时期,邓先生是重庆北碚复旦大学历史系教授,胜利后转到北大,格于北大的习惯被转聘为副教授。那时史学系真不愧是北大的“马其诺防线”,全系教师共12人,计有教授7人(郑天挺、毛准、向达、余逊、杨人楩、张政烺、韩寿萱),副教授1人(邓广铭),助教4人(杨翼骧、胡钟达、王树勋、汪篯),恐怕国内是数头一份了。我那时还见过邓先生的《宋史职官志考正》,也看过重庆胜利出版社的“历史人物传记丛书”广告上的目录,其中就列有他写的《岳飞传》,再加上亲炙于他,心里的敬佩自然是不待言的。

这样听了邓先生两个多月的隋唐史。1948年11月,东北全境解放,风传解放大军就要陆续入关,北平解放在望,许多同学悄悄化装进入了解放区,饭厅吃饭的人一天比一天少。正当邓先生在黑板上写下“耶律阿保机之雄图”准备开讲五代宋史的时候,我也悄然离开北平去了华北解放区,这是我听邓先生的最后一堂课。

1949年北平和平解放,我转了一个圆圈,随着队伍回到北平,在基层政府单位工作了五年之后,又由于一个偶然的机会被调进新成立的北京教师进修学院(后来改为北京师范学院和首都师范大学)历史组(系),从一个青年学生变成了一个青年教师。分配给我的任务是从事中国古代史中的隋唐五代宋元部分的教学工作。

初登讲台,自然心怀忐忑,努力搜罗到了1952年院系调整后邓先生在北大历史系讲课编写的隋唐五代和两宋的油印讲义,作为备课的主要参考,我也重新拾起了这段时期的历史的学习,但已非是邓先生亲授了。那两本油印讲义早已不存,现在还记起的有唐初的宗室食实封制的改进,以及唐代新科进士的三大雅集——雁塔题名、月灯阁打毬和曲江宴;宋代的五等户,官职差遣的分割,科税的支移、折变,以及王安石变法的一些内容。

这样讲了三四遍,到上世纪50年代后期,渐渐形成了一种看法——不用说,这是受了邓先生那两本讲义的启发和史学界热烈讨论的历史分期问题的影响——那就是唐宋之际中国封建社会内部有了变化,开始进入一个新的阶段。曾想致力于这个方面作一些研究,也发表过两三篇读书札记式的短文,但始终没有形成明确的看法,只算是敲敲边鼓,打打擦边球。此后世事多变,运动频仍,我又任务驳杂,甚多旁骛,始终没有把这个想法贯彻下去。可告慰的是,“文革”以后不少史学著作都涉及到唐宋变革问题,而且颇有宏大深入之作。

“文革”终于结束了,百废重兴,我又拾起了荒疏已久的中国古代史。十年过去,不但学殖缺失,体力精力也有所不逮,于是想缩短战线,舍弃两宋而保留隋唐。我把这个想法向邓先生陈述,他说,就这么把两宋给丢掉了,言下对我从“马其诺防线”上就这么撤下来似乎不无遗憾。

也还是由于兴趣驳杂,又多旁骛,隋唐五代史虽然讲过几次,但只是导论和概述,属于讲座与会议发言性质,虽然偶然也得到一些听众的好评与个别前辈学者的鼓励,但我有自知之明,那仍然属于打外围战和擦边球,终此一生大概也无法深入下去了。我所讲的不外是:

隋唐是中国历史上继秦汉以后的第二个鼎盛时期,这时封建社会臻于成熟,气势恢宏,绚烂多彩,相对开放,颇类欧洲文艺复兴时期的风格。此前的第一个鼎盛时期秦汉,宏博浑厚,但却不免有刚进入封建期的质拙,属于一种童稚之美。此后的第三个鼎盛时期的明清,又不免呈现了封建社会的烂熟与停滞,趋于程式化乃至僵化,少了隋唐那一份成熟和开阖,活泼和多样。

从纵向看,隋唐是一个承上启下的时期,上承秦汉魏晋,下启宋元明清;任何一个时期都可说是承上启下,但隋唐的承上启下却具有分期的意义。隋唐又是一个世界性帝国,十二世纪以前,世界历史上只有罗马差可比拟。它在经济、政治、思想文化上的转型的走向已见端倪。它是继战国秦汉第一个经济浪潮以后掀起的第二个经济浪潮,全国经济重心开始明显地转向南方,这一转移到宋代完成。经济重心的南移也改变了历史轴心的方向,从前此的关东关西一线偏移到了南北一线,与北方民族关系的走向也从北偏西(匈奴、突厥)逐渐移向了北偏东(契丹、女真、蒙古、满族),中国历史的大格局在不知不觉中已经推移转化了。