陆抑非学吴湖帆 吴湖帆的手与眼:江南画坛盟主 正宗文人画学

吴湖帆艺术生涯代表标准的民国趣味

一、吴湖帆艺术的“摩登”特性

吴湖帆是上世纪三四十年代上海画坛的领军人物,与张大千并称“南吴北张”,与溥心畬并称“南吴北溥”。其时上海是中国文艺的高地,聚集了全国大半的艺术精英,作为继吴昌硕后上海画坛崛起的又一代盟主,吴湖帆当年可谓名动海内。

吴湖帆的绘画从清初“四王吴恽”正统派入手,取法宋元诸家,以雅腴灵秀、温润清逸的风格独树一帜。创作于1936年的《云表奇峰》是吴湖帆的成名作,曾被当时有名的美术杂志《美术生活》用作封面,一经面世便引起轰动。吴湖帆正是通过此画在上海一炮而红,渐成为海上画坛新一代盟主。

吴湖帆的艺术生涯分为两个阶段:前一阶段瓣香由戴熙而四王吴恽、董其昌及至唐伯虎、文徵明一脉,基本未跳出明清正统派的范畴。后一阶段以《云表奇峰》为转折,体现了吴湖帆在明清绘画,尤其是南画中的北宗—唐寅绘画的基础上取法宋元,杂糅贯通了南、北两宗之长。

其近景石法由唐寅、戴熙上溯南宋人,用斧劈皴,以侧锋来表现石块的质感,为南宗中罕见。松树的画法取元王蒙,松针向两边张开;中景杂树则法董其昌。中远景的处理上,吸收了北宋拖泥带水的卷云技法,有王诜遗意。与此同时,此画也保存了许多南派绘画的特点,尤其关于处理云雾中若隐若现的山水,其设色是从四王尤其是从王鉴处取法,进而上溯赵松雪、赵千里、赵大年。其整个画面的氛围,那种渲染的、清润的感觉,属于非常标准的南宗“渲淡”之法。是即吴湖帆绘画的特点:在南宗基础上通融北宗,从而逸出明末“南北宗论”的桎梏,开创出鲜明的个人风格。

自董其昌提出崇南抑北的“南北宗论”,尚笔墨之风大盛,南宗文人画领衔画史三百年,导致到民国时期,画家在笔墨外的造型能力日渐衰退。缘此,陈独秀、蔡元培、康有为及康的学生徐悲鸿主张学习西画的造型,同时将中国画的造型衰退归罪于南宗,归罪于四王、董其昌。徐悲鸿等更身体力行,在绘画界尤其是新兴的美术学院积极实践此一主张。需要说明的是,这一观点在当时虽然有一定影响,但在传统国画界并未引起全面响应,传统派画家大抵我行我素,依然故我。而出身南宗的吴湖帆所以能脱颖而出,自非是受西化主张的影响,而是敏锐地感受到了南宗单一化的弊端,凭借入故宫鉴定古画的契机,他开始了自己融合南北两宗的努力。而吴氏身体力行的这种发展方向,也得到了当时画坛的一致认可。

我曾将吴湖帆的山水名为“摩登山水”。何谓摩登?我以为是西洋化的韵味(或谓都市化风尚)与传统士大夫的清贵气相融合。这种珠圆玉润、珠光宝气的韵味,与当时上海灯红酒绿、洋气时髦的摩登氛围非常匹配。

吴湖帆绘画的入古出新得益其深厚的鉴定古画的能力,尤其是元以后的文人画,凡经吴湖帆品题,在市场上往往就能创出高价。尤其是他对四王吴恽的鉴定,可谓精入骨髓,其弟子徐邦达得其真传,终成一代巨眼。

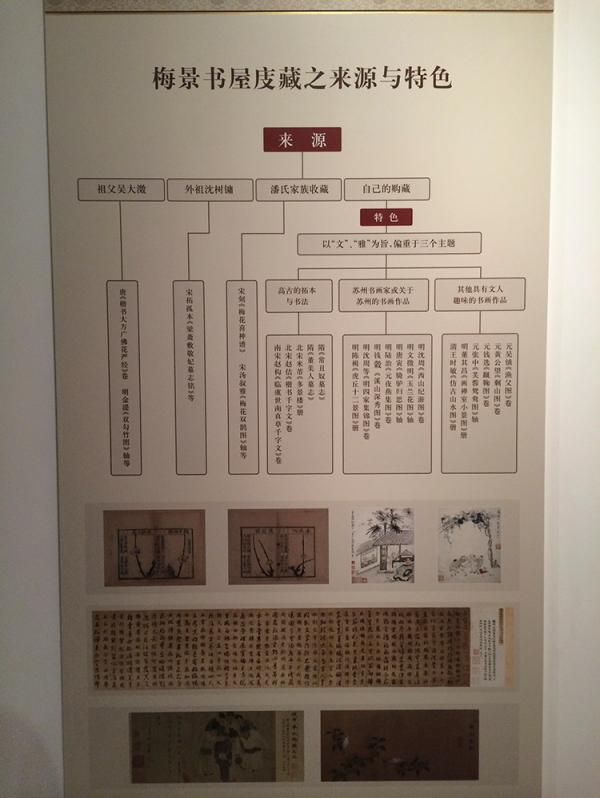

吴湖帆的祖父吴大澂乃清朝兵部尚书,甲午海战主动请缨却遭惨败,被罢官后归隐故乡,成为东南一带的文艺领袖,吴昌硕亦其门客。吴家数代家富收藏,祖、父殁后并归吴湖帆,吴氏亲家潘祖荫及吴妻潘静淑、外祖沈树镛亦皆富收藏,吴湖帆与潘静淑成婚后,吴、潘、沈三家的很多收藏皆归吴湖帆。缘此,吴湖帆从小练就了鉴定古画的眼光,1930年代入故宫任鉴定委员,更进一步提升了其鉴赏古画的眼力。亦缘此,在书画创作之外,吴湖帆门下还走出了赫赫有名的两位鉴赏大师,一位是后来客居美国的王季迁,堪称华人第一大收藏家,另一位便是上述的徐邦达。

1949年以前,上海画坛是全国的文艺高地,吴乃此地领袖,然而原本的一代巨星,却在1949年后逐渐沉寂。新中国成立以后,北京取代上海成为文艺高地,北京画坛尤其是紧随当时政治形势的画家立即成为全国注目的中心,曾几何时,国内轻纺市场上连脸盆里、毛巾都印上了齐白石的虾、徐悲鸿的马……

新中国成立前,上海的影响远远大于北京,1949年后国家发生了根本的改变,市场被彻底抛弃取而代之以计划经济,文艺完全为政治掌控,开始为政治服务,文艺中心因迅速北移至北京,曾经繁荣一时的上海画坛快速被边缘化。

近现代绘画史上因而出现泾渭分明的两种趣味:吴湖帆代表的是标准的民国趣味,然而这种趣味,在建国后几乎遭遇灭顶之灾,尤其是四王吴恽与董其昌的传统,几为官方定性为反动。而以徐悲鸿、傅抱石、李可染、石鲁、黄胄等为代表的一大批以北方为主的画家,则开启了共和国时期新一代中国画的全新趣味。

新中国成立以前,上海不仅是绘画,而且是影视、文学、音乐的重镇。那时候北京只是一个古都,并非商业中心。解放前属商品化时代,文艺依托于商业,所以出版、影视、展览、电影等产业,都集中在上海,这极大地推动上海绘画的繁荣。上海的画家并非都是本地人,绝大多数来自全国各地,至此卖画谋生。民国时代的画家,上海的画家可以千数,北京数得上的画家仅四五十人。以吴湖帆、张大千等为代表的南方画家,和以徐悲鸿、傅抱石、钱松岩及稍后李可染、石鲁、黄胄为代表的北方画家,实质上代表了两个不同时代的不同趣味。“摩登”是对民国时代海上风华的概括,如前所述,是都市化风尚结合传统的士大夫气息。

而今尽管灯红酒绿,但我以为与当年的摩登并不同一。那个时代的文人,文化自信很强。“文革”时代破四旧,打断了自己的文脉,后虽拨乱反正,却已造成了文化典范的缺位,更造就了如今精英阶层几乎一边倒的崇洋心理。近些年来社会出现“民国热”,正是对当下文化生态的反动,也是对几乎已经失去自身传统的当代文化的一种反思。

当时与吴湖帆理念相近、气质相仿、成就相当的是张大千,两人也惺惺相惜。吴湖帆的日记里面,上海的所有画家都不放在眼里,只有张大千他是佩服的。而张大千当时已经名满天下,跟毕加索见面,影响已经大过吴湖帆,但有人采访他,问画山水最佩服谁?他说是吴湖帆。张大千受北派影响较大,画人物线条极长又极爽利,为吴湖帆不逮;而吴氏从南宗上溯古人,笔墨有温润绵厚的感觉,张大千也做不到。两人学的东西虽然相近,即都法宋元,但张大千偏唐,吴湖帆偏元,唐宋画的缺点正好是元画所长。宋画的好处是写实,刻画深入,元画就是在宋画的基础上,淡化其写实刻画的成分,从而为笔墨的细微表现腾出空间。刻画与笔墨某种层面上并不相得益彰,反而此消彼长—刻画深入,会丧失笔墨的细微变化;追求笔墨变化,需要一定程度上放弃对对象的精细描绘。因而张大千曾说:画人物,说我第一也就罢了。但说画山水我第一,有湖帆兄在,我岂敢!

他们是内心相互尊重的朋友,两个人趣味相近,都是学古画的。打个比方,吴湖帆是“坐商”,张大千是“行商”。一个是开个店坐在那里等顾客上门的,一个是走街串巷去做生意的。这个主要是因为吴湖帆家里出身好,他是贵族家庭,朝南坐的,爱理不理,家里也有钱。张大千出身相对普通,他的艺术人生完全是自己走出来的。吴湖帆的气格更高贵一点,张大千更能够和世俗相结合,比较圆融。张大千为了一张古画能跑遍半个中国,吴湖帆则一直是等人上门。

吴的家庭出身决定了他的贵族气,相对而言,张大千比较善于和人交往。他俩在鉴定上都达到了罕见的高度,所以能够交流。当时能跟他们相提并论的惟溥心畬。溥心畬是帝王之家出身,所画格调很高,是文人画趣味,画得都小,线条活,气息极清冷,非常人能及。

吴湖帆的山水画,是为现代人接受的风格。元明清三代,除了吴门文徵明一脉亦重青绿外,山水大都是画水墨,像吴氏山水那样珠圆玉润的色彩,在明清殊为少见。这就是他们这一代人的趣味,适合有产阶级的口味,与当年海上的绝代风华极相匹配。如前所述,传统文人画好的笔墨精髓与都市化的时代相与交融,正可谓是与西方文化平等自信地交融,与此形成鲜明对照的是,经过“文革”的涤荡,今人面对西方文化已然卑躬屈膝。

向西方学习是中国近代史的主线,没有人反对学习西方。然而学习西方,也绝非不假思索的一股脑儿拿来。事实上,毁弃并漠视自己的传统如“文革”之“破四旧”类,已成为国人百有余年来追求民族复兴的尝试中所付出的惨痛代价。

二、吴湖帆艺术源自江南画古老的创作与收藏传统

从呱呱坠地之日起,吴湖帆就被赋予了与众不同的责任与使命,或者说被打上了特殊的烙印。吴湖帆的师侄陆俨少,曾记述其师冯超然对他一段看似平淡但却意义深沉的训诫:“中国山水画自元明以后,流传有绪,不绝如缕,一条线代代相传,现在这条线挂到我,你们两人(指陆俨少与建国后擅名于台湾画坛的冯氏另一学生张轂年)用功一点,有希望可以接着挂下去!”大抵可以说明这种责任与使命。“取法文、沈,下接四王”的冯超然,其头脑中根深蒂固的观念,用陆俨少的话来说,就是“以正统自居”,这非但影响了陆俨少终其一生“练笔”不辍(“文革”中陆俨少曾被没收毛笔,他以指空勾作无形之画,自谓“练笔”。参见《陆俨少自述》),其实也正是吴湖帆自幼背负起的责任与使命。

相比平民出身、全赖独自打拼的冯超然,吴湖帆的责任和使命既是与生俱来,又要沉重许多。这缘于他的出身与家庭,更缘于他所处的地域。从家庭出身而言,近代画史上溥儒与吴湖帆颇有相似之处,但吴氏之不同于溥儒之处,在于他对艺文的态度。溥儒一生作画纯是无心,游艺而已,但于文却是有心,否则他也不致让跟他学画的学生,不学画而读《十三经》,甚至不惜因此把学生吓跑。相比吴湖帆,曾有可能入继大统的溥儒与生俱来背负起的是更为沉重的责任与使命,那是与家国相连的江山之志,是礼乐而非艺文的“正统”,与维系“正统”的经学自然就密不可分(溥曾将孙中山等领导的革命斥作“五胡乱华”)。礼的“正统”在溥儒已然无望,只能寄托于与之相关的学术,艺因此只是他游戏的领域,学生读的自然应是经而非画了。

虽说出身贵胄,但吴湖帆并不像溥儒那样对家国之变有切肤之痛,他的“正统”观念,乃出于世家子弟对江南艺文传统的归属感。中日甲午战争结束后,曾居兵部尚书而遭败绩的祖父吴大澂罢官回到故乡苏州,永不再用的惩罚令他移情艺事,倡金石学,执东南艺苑之牛耳,会同顾麟士、金心兰、任立凡、计镛、吴轂祥等七子共结怡园画社,维系“正统”的使命自此系于艺文而非礼乐。出生于甲午战争那年的吴湖帆,自幼耳濡目染、耳提面命在祖父及其友朋游艺蓄画的氛围中,已然决定了他此生以艺文为追求的命运。

江南画由来已久的传统,大抵正是冯超然“取法文沈,下接四王”的脉络,向上更可追溯到元四家乃至二米、董巨。对于这条脉络的延续与发扬,既缘于吴湖帆的家庭出身,如前所述更取决于其处身的地域。深深契入江南腹心的这条艺术脉络,自元明以还,已成为当地士人独立于政治之外、由来已久的艺文道统。

自元至明,江南文人画尤其是文人山水画已然自成风格,自给自足、自娱自乐。当明初浙派绘画依托政治占据强势时,江南文人山水画经沈孟渊、杜东原而沈石田,如幽涧潺湲般绵延至明代中叶,随着江南尤其是苏州经济的崛起,收藏风气的大兴,日渐成熟并演化为一种抗行于政教文艺的独立自我意识,壮大起来,最终生发为以“吾吴”为核心的一种极富优越感的地域人文意识,这可以从文徵明的一段充满豪情的“吾吴”宣言中得到印证:

“吾吴为东南望郡,而山川之秀,亦惟东南之望,其浑沦磅礴之声,钟而为人,形而为文章、为事业,而发之为物产,盖举天下莫之于京(意“大”)。故天下之言人伦、物产、文章、政业者,必首吾吴;而言山川之秀,亦必以吴为盛。”(文徵明《记震泽钟灵寿崦西徐公》,载《文徵明集》)

从明代中期文徵明“举天下莫京吾吴”的宣言,到明末令文人画执画坛牛耳的董其昌所发出“文、沈二君不能独步吾吴”(《画禅室随笔·卷二·画诀》)的豪言中,不难发现,此一与地域紧密相联的人文意识,已经成为明清以来以书画为呈现方式的一种艺文道统。多少带有血统论色彩的南北宗论,亦因此应运而生。至清,此一道统,更扩张到松江、常熟、太仓乃至安徽、浙江的广大地区,并转化为文人山水画三百余年一以贯之的学统。

需要说明的是,文人正统山水画的这种唯我独尊,从某种意义上虽不妨看作是争夺大统时的情绪宣泄,却不免造成僵化与门户之见,这就激发了另一派活跃于扬州、南京、黄山、新安等地的文人花卉、山水画风,与之分流,此即大约为王原祁所贬斥的“广陵、白下”风气。清中期的江南画坛,缘此清晰地勾勒出以四王吴恽为“正统”,四僧、八怪与以雁行的“野逸派”的两大文人画线路。前者以吴地为中心,旁至华亭、西泠,后者以扬州、新安为中心,波及浙闽,互为消长亦相与融合。逮至民国,此两路传统先后汇集至上海。吴湖帆的祖父吴大澂,在雅好金石文字之外,正是延续并宏扬“吾吴正统”重要的力行者,作为自幼被家族寄予厚望的吴湖帆,自然成为此一道的继承者。

图写江南,收藏江南,继承江南,宏扬江南,是六百余年来文人画的主调。从文、沈、董其昌之好尚元四家乃至董巨,到吴大澂、吴湖帆与徐邦达、王己千等雅好正统派、吴门派乃至宋元古迹,引领起江南乃至全国(清以后皇家收藏、甚至清代宫廷山水画创作皆以此为尚)的收藏风气,自明至今一脉相承,不绝如缕。事实上,这种日益蔚为大观的鉴赏收藏活动,不但是江南士人对自身传统的认同与呵护,更是一种对自我身份的反复确认。如冯超然等人的“正统”观念,亦因此而变得自信而强大。

需要说明的是,此亦文人画正统派与追求性灵、直抒胸臆的野逸派之间的重要区别。换言之,野逸派画家即使从事收藏,其质量,严格地说是其传统,亦无从与正统派相提并论。这既是由野逸派“我自用我法”的特性决定,也是何以从沈孟渊、沈石田,到文徵明、文彭、华夏,再到詹景凤、董其昌……从顾文彬、顾麟士、吴大澂、沈树镛、潘祖荫到吴湖帆、潘静淑,再到徐邦达、王己千……江南“吾吴”画系一代代收藏家、鉴定家层出不穷的关键所在。惟其如此,江南成了一种刻骨铭心的人文情怀,对兹地世家出身的吴湖帆而言,程度又岂下于溥儒的家国之思?所异者,在艺不在礼而已矣!

像吴湖帆这样有着自觉意识的画家,在近现代画史上并不少见,比如前述的冯超然,而其弟子—故世不久的徐邦达先生,在广见作为四王之祖的元宋名迹后,仍对四王吴恽保持着近乎宗教的尊崇之情。这与其说是出于艺术上的热好,不如说是对江南画古老道统的皈依。前述的陆俨少,虽在新时代于主观上也曾努力地“爱新就新”(陆俨少创作的册页名),但终其一生以“殉道者”自居,“练笔”不辍,这不也正是下意识里皈依道统的体现?徐邦达与陆俨少这些在“文革”后砥柱中流的大家,所以在有生之年于北方和江南不遗余力推广中国画,尤其是江南文人画的笔墨传统,岂非缘于由元四家、文沈、董其昌、四王吴恽、汤戴而吴湖帆、冯超然,薪火相传、一以贯之的江南画道统?

以吴湖帆为代表的“摩登”的民国趣味的绘画风尚,当不能视作简单的开新,其实质,乃是对中国画的大宗—山水画的一次在观念上反思、更新后的“立”,亦成就了赵孟頫身后又一场规模空前的复古开新浪潮,也是对赵孟頫—董其昌的江南文人山水画系的否定之否定,或者说是继承与扬弃。在这场复古开新的洪流中,作为江南画嫡子,吴湖帆画的传承与新创,既具普遍性,即亲近、融洽北宗,表现现实,同时也具特殊性,即坚定地维护着“吾吴”自赵孟頫至董其昌,再到四王以来的南宗,或者说江南画传统。是亦即吴氏“摩登山水”中传统的来源,或者说泽染西洋都市化风习的民国趣味筑基的根本。

如果再关照作为一代宗师的吴湖帆的教学,可以发现,通过梅景书屋的薪火相传,吴门弟子包括其本人,不但在建国后的画坛焕发过光彩,更在改革开放后的当今,延续并推广着江南画古老长新的审美。

梅景门下王季迁、宋文治、俞子才、朱梅邨、孙祖白并擅山水,陆抑非、张守成工画花鸟,朱梅邨、潘祖云、颜梅华特擅人物,尤以宋文治、陆抑非、王己千(季迁)、俞子才成为海内知名的画师……改革开放后于浙江独享大名的陆俨少,则通过与师叔吴湖帆词境型内敛画风的“较劲”,借助三峡、雁荡的造化滋养,开创出独重用笔、长枪大戟的诗意型豪放画风;后来名冠海上的人物画家程十发,早年亦得吴氏发现并受提携,“反右”时甚至还为吴代写过“检查”……以致当年人才济济的上海中国画院,被戏称是“吴湖帆的班子”。

在书画创作之外,徐邦达、王己千得其师书画鉴定之一脔,为一代巨眼和收藏大家,与张大千、谢稚柳、启功等一批趣味相近的画家兼鉴定家前赴后继,共同开创了中国古书画鉴定、美术史研究领域堪称超越先贤的一个极为辉煌的时代。

王己千在纽约的寓所,俨然成为海外中国画研究的一大中心……进入新时代,成为新一代权威的徐邦达,在北方极大地影响了人们收藏江南画的风气:四王吴恽乃至文沈成为如今书画收藏领域无法撼动的明星,或者说是主流,徐氏居功至伟;陆俨少则在浙江包括上海,极大地推广了江南画的传统,令江南画“吾吴”一系的笔墨观,渐次恢复了主流地位……

对于吴湖帆史料的收集研究,前辈师友已贡献良多,本文着眼的,主要是吴湖帆的艺术史意义。

行文至此,相信对此可以加以总结:1940年代是民国绘画、亦是整个中国近画史上的辉煌时代,吴湖帆乃是其中的重要座标,具有深远的艺术史意义—作为江南画嫡子,吴湖帆的创作及其理念,对以“吾吴”为核心的江南文人山水画传统在民初遭遇冲击,做出了积极回应,解决了三百年来因南北宗论的人为桎梏造成的认识僵化,传承并更新了古老的江南山水画传统,开创出风华绝代的海上山水画一代新风。在特殊的时代里,吴氏及其梅景书屋弟子,一如当年江南画的前辈如杜东原、沈石田者,薪火相传,继往开来,令历久弥新、其命惟新的江南画传统,如幽涧潺湲一般,绵延到了改革开放后的今天。

在近些年的艺术市场中,吴湖帆绘画已渐被重新认识,相信其价值将随着时间的推移,越发体现出来。事实上,十到二十年前,不要说在北方,就是在上海,也不会有多少人提及吴湖帆,一些受左的观念潜移默化影响的上海“老家”,甚至恶意贬低他。两相对照,不难见出其间天差地别的变化。吴湖帆的意义在今天重新彰显,体现出人们已然摆脱左的思潮,特别是“文革”造成的畸形认识的影响。这不但是吴湖帆之幸,更是中国传统艺文之幸,同时,这也将成为痛定思痛后的国人追求“中华民族伟大复兴”的重要组成部分。