王稼祥孙子与朱仲丽 特稿:访王稼祥的孙子、十一届民盟河南省委委员王光龙(图)

《名人传记》:在老百姓的眼中,中央首长的日常生活是很神秘的,吃的喝的和老百姓都不一样,是这样吗?

王光龙:实际上祖父吃得很简单,因为受过伤的身体很弱,肠胃也不好,口味很清淡,粗纤维的菜吃得少。大概因为在苏联生活过,他比较喜欢吃土豆。我们家的饮食也很简单。当时中央机关大院内各家吃的菜都是专供的,不过不像如今人们认为的那样是为了保证食品安全,仅仅是为了方便首长的生活。

一般是各家按事先定好的菜单列出所需的菜品和水果交给供应站,再定时到供应站取。我们家吃的基本上都是时令菜,也就是这个季节产什么就吃什么,冬天吃的有萝卜、白菜等冬储菜,跟平常百姓没有大的差别。

在我看来,这是很自然的事情。但后来我发现了不同。有一个冬天的周日,炊事员师傅去供应站取菜,我也跟着去了。在供应站里我发现有些首长家的蔬菜和水果丰富极了,在这样的季节里,竟然有许多我从来没见过的南方蔬菜和一些叫不上名字的水果。

我很吃惊,一直以为供应站里供应的都是我们家吃的那些普通的时令菜和水果,没想到还能按不同要求供给“稀罕菜”。

我很想问问祖父,我们家为什么不也要一些“稀罕菜”尝尝鲜。但我一直没敢开口,因为我知道,祖父根本不会去追求这些,他对生活的要求是非常低的。那个时候看电影,特别是看内部电影对于各家的孩子来说是一种带有神秘感的经历,别的首长家可以要求把所需的电影送到家里放映,而祖父向来都是让我们到礼堂观看。

在那个年代,没有空调,首长根据身体和工作的需要,夏季可以到北戴河避暑,冬天到南方避寒。祖父战争年代受过伤的背部一出汗就发炎,所以他夏天去北戴河多一些。我跟着祖父去过北戴河,祖父不会游泳,只在水边转转。

晚上,蚊虫很多,他担心外面站岗的警卫挨蚊虫叮咬,每晚总要出去看看,问问情况,想想解决的办法。不过,祖父冬天很少去南方,在我的记忆中,也就去过一次,因为冬天对他而言是可以承受的。

祖父这种回归自然的简单生活态度,对我的一生影响是比较大的,时至如今,我对吃穿的要求尽量简单;我家里能用的东西只要不坏,不会因为过时就去更换它。

自己的执著改写了儿孙的命运,对此,祖父怀有深深的歉疚

王稼祥参加革命的时候,他与前妻所生的儿子王命先尚未出生。儿子出生后不到一个月就失去了母亲。直到新中国成立,二十四岁的王命先及妻子和儿子(王光龙的哥哥)才在王稼祥的多方查找下回到父亲的身边。

一家人以为从此可以安身立命、幸福生活了,不料在几年后的“大跃进”以及随后而至的“文革”中,王稼祥因言获罪,儿孙也因此遭殃。其子王命先被打成“现行反革命”,因忍受不了身心折磨,投湖自尽。

王光龙及哥哥也失去了升学参军的机会,下乡插队到边远农村接受再教育。在那片贫瘠的黄土地上,王光龙和哥哥对祖父和母亲的思念无时不在,难耐寂寞时,哥俩曾写信给祖父,但迟迟不见祖父回复。等王光龙和哥哥返城的时候,祖父已然离他们而去。

《名人传记》:王稼祥和夫人朱仲丽并没有生育孩子,您的父亲是祖父唯一的子女,他对你们应该是非常疼爱的吧?

王光龙:天下的父母没有不疼爱儿女的,不过我觉得祖父对我们的疼爱包含着深深的歉疚。祖父参加革命离开家的时候,父亲尚未出世。父亲出生不到一个月又失去了母亲。祖父为了革命事业,没有尽到对子女的养育责任,所以后来他要弥补,因此很快将父亲一家接到北京,尽力安排父亲上学和工作。

“文革”时期,祖父的“问题”殃及全家。首先是父亲,因莫须有的罪名受到批判,最后跳湖自杀。这对祖父来说几乎是一个不可承受的打击。1968年12月,在毛主席“知识青年上山下乡,接受贫下中农的再教育”的指示下,我和哥哥、姑姑(祖父的养女)全部下乡。

当兵曾经是儿时我最大的愿望,但祖父被打倒,父亲“畏罪自杀”,我们这样的子女是没有资格当兵的。当时,在“台上”的领导子女大多数走的是参军提干这条路。

我们下乡,祖父认为是受了他的牵累,心中自然充满歉疚,但那时他已经完全没有弥补歉疚的能力了。1969年10月的一天,中央通知,要求祖父在三天之内离开北京到河南信阳。因为时间紧,一些必备的东西都来不及整理和携带,祖父就起程了。

据母亲后来回忆,在远离北京的那个封闭的小院里,祖父每天守着一台简易的收音机,以此保持与外部世界的一点联系。而他对远在千里之外的孙儿的挂念,依然没有溢于言表,但母亲却可以真切地感受到。一年后,祖父因病回京医治。1972年,祖父终于恢复工作,但仅仅一年多后的1974年1月25日,积忧成疾的祖父就在另一场风暴(“批林批孔”运动)到来的前夜,猝然而亡。

“文革”中,我们不可能当红卫兵,更不能当兵。这样的情况出现在别的家庭时,有些子女为了表示进步会与家庭划清界限,行为甚至比造反派还要“革命”。但我和哥哥从来都没有做过让祖父伤心的事。我们在低调中本分地做人,从未有过投机和走捷径的想法。这也许缘于祖父的人格魅力对我们的影响。

作为“红三代”,祖父的襟怀我难以企及 1974年,王光龙被推荐到郑州工学院读书,成了一名工农兵大学生。那时祖父王稼祥已经去世,学校里没有人知道他的真实身份。

在他就读的化工系,一些老前辈对专业的认真执著精神影响了他,他埋下头来,专心致志地耕耘着自己的这片土地。祖父在去世前已经恢复了工作,王光龙如果想靠着祖父的荫庇做些有利于自己的事情是完全可以的,但他没有。王光龙毕业后,正值改革开放初期,经济大潮汹涌而来,他非但没有入海畅游,成为改革开放后的第一批财富拥有者,反而选择留在静静的校园,做事业和灵魂的守护者。

《名人传记》:作为“红三代”,您为什么没有像其他很多“红二代”“红三代”一样走上从政道路,而是选择搞专业呢?

王光龙:曾经有朋友说,不少高干子女现在都身居要职,你却还是一个普通教师,一个老百姓,你就没有一点想法?在我看来,不论什么人的后代,首先要做一个正直的人;从政不仅需要能力和机遇,更需要有勇气,就像我祖父一样,要勇于为了一份责任和信念讲真话办实事,而这往往是需要付出代价的。

祖父对自己认准的事情是很执著的,明摆着在那个环境下不会有好结果,但他还是要去讲、去做,这不仅是性格决定的,更需要勇气和责任。我没有祖父那样的勇气,在自己的能力水平下,我还是比较讲实际的。

1974年上大学,我学的是化工专业。大学毕业后,我选择了留校。当时企业的社会效益和经济效益普遍不错,学工科的毕业生大多愿意到企业去,留校在很多人看来是比较“傻”的行为。

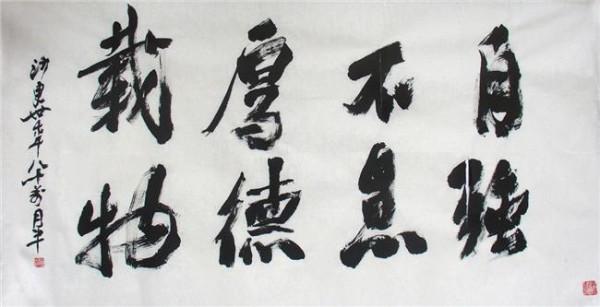

而我愿意在这三尺讲台上过一个普通人的生活,没有大起,也不会有大落。这样的选择来自我对祖父人生的感悟,那既是一种不可磨灭的回忆,也是一种宝贵的人生经验。祖父对我而言,是一个难以企及的人生标杆。所以,我甘于做一个普普通通的人,做好自己力所能及的事。

《名人传记》:有这样一位祖父,在很多人看来不啻拥有一笔巨大的财富,您怎样看待这笔财富,有所得吗?

王光龙:事实上,长期以来很少有人知道我的祖父是王稼祥,即便同事和身边的朋友也知之甚少。原因之一是多年来我从不与媒体接触,不轻易谈祖父的一切;还有一个原因是,我不想借这种资源为自己谋利,相信一切应靠自己的努力。如今我已过六十岁,不再有追名逐利之嫌,通过我的讲述,如果能让今天的人们对过去发生的事情有进一步的了解,对历史和当下进行一些思考,那将是意义之所在吧。

当然,祖父并不是没有给我留下什么,他给我留下的是一份精神财富。20世纪90年代,曾经有人在文章中写了我家的事,其中有些不负责任的内容,说我的母亲到河南信阳后改嫁了,我们也改随他姓;还说我们兄弟俩在“文革”中当了红卫兵,在学校里造反,揭发自己的爷爷奶奶。

这实在是太缺乏常识了,在当时的那种情况下,就算我们想“革命”,也没有资格加入造反派和红卫兵。后来,文章的作者在发文杂志上公开道歉,我也就没有根据律师的建议去追究他的法律责任。

如果说我从祖父那里得到了什么,这种淡定大概也是其一吧。正是祖父给予的这些精神财富,滋养了我的生命,也成为我此生安身立命之本。(王东提供)