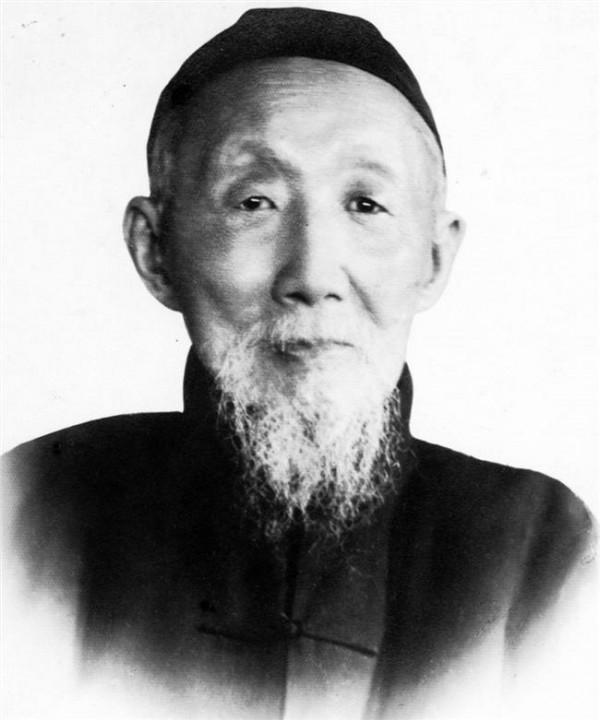

马相伯后人 老人之瑞——马相伯的后裔马玉章(二)

爷爷办的震旦——永久的心结/文:易小芒 爷爷创办的震旦和复旦大学,在马玉章的意识里,恐怕是爷爷给她结下的最引为自豪,却也是五味俱全的心结,成为她舍不掉,避不开的命运符号。 震旦,原本是马相伯捐出3000亩田产,以教会名义创办的中国第一所私立大学。

由于在教会里,力主“本土化”的马相伯和法国人垄断势力向有矛盾,法国人曾改变马相伯的办学发方针,引发学生离校,一度停办的事件。后来还是由法国人掌管,据马玉章补充,其中还有一个原因。

震旦学生里有不少反清革命者,有于右任、邵力子、张鼎丞、还有马玉章的姑父徐子球??????。他们把震旦当做革命活动的隐蔽所。不料被清廷掌握,和法国巡捕房合谋前往拘捕。马相伯获悉后十分焦急,为了营救学生,和法国人谈判,决定把学校正式交给法国人管理,交换条件是,让这些革命学生安全离开学校。

1936年后,日寇进逼上海,形势紧张。法国人策划要把震旦大学迁到越南西贡。 当时爷爷病重。马玉章的母亲从友人那里得悉后,写信告诉北京的姑母马宗文,两人相约到南京,面告于右任伯父。

于右任震怒,认为中国人创办的学校决不能被盗走。派出审计处也是震旦学生徐可澄,来上海和法国人交涉。在事实证据和于右任的压力下,法国人不得不放弃这个不体面的行动。

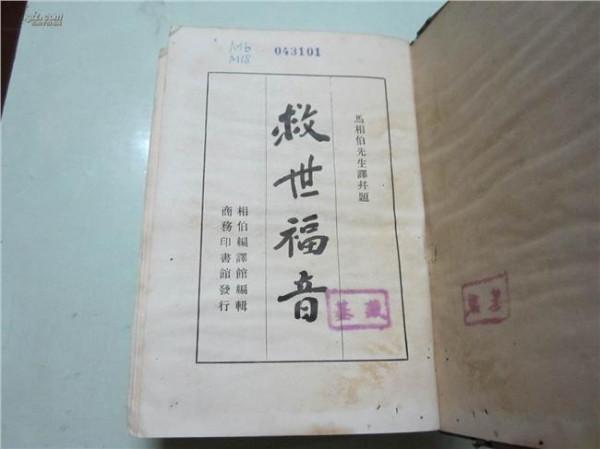

老人病愈后,知道了事件真相,立刻亲笔立下备忘录。马玉章能背出全文: “余以七千两银子购吕班路东西两侧地,造校舍用十一万两。慈母所遗松江青浦良田三千余亩。又英法租界地八处,不索余写捐据者,因地在租界故。

其中一地被朱相公以廉价售予其相识者,余深责之。然国事日非,来风莫测,志之以勉后人耳。” 时年1937年7月4日。 马玉章刚出生一百多天,父亲马君远病逝,留下寡媳孤孙的生活何以为继。

友人学生们凑了一万多元,送给老人,算作给马玉章的生活教育专用经费。那这笔款子的去向又如何呢?爷爷把款子转送给陆伯鸿刚刚创办的启明女中。 马相伯曾经就捐产震旦,为孙女未来的生活费用,留下遗嘱。

马玉章在任何时候都能一字不漏的背出: “嘅 嘅! 清廷外交失败,一不知陵替入手功夫,惟尝科学,余乃斥资兴学,创立震旦大学于海上,人才辈出,蔚为国用。今后冀继之以符余之良愿,至于家事尤须嘱哉。

余一子早故无嗣 , 女孙玉章所出应嗣马姓为之余继承人。 复应余子早故,茕茕寡媳, 无所依侍。 震旦在余之捐资项下,应给余之生活费用,应有余媳邱氏任我继承之,至余之继承人自立为止 。 此为余最后遗嘱, 以前所立之任何字句有与此冲突者该作无效。

相伯手立。” 就是说,老人对家事还是有明确安排的,震旦大学将来应该给孙女一定的生活和教育费,直到自立。但实际上时世变迁,不了了之。 马玉章说:“解放后,马相伯的学生,在北京的邵力子先生(担任全国人大和政协常委)来上海看望我们母女,问起是否得到过震旦大学的生活补贴,我说从来没有过。

邵伯伯还说于右任伯伯也一直关心着我们母女。我当时虽然困难,但我总是说过得去,请伯伯放心。

后来我知道他回北京找了统战部副部长徐冰反映。不久市统战部叫我去。”接下来却是一段叫马玉章哭笑不得的谈话: “你是马相伯的什么人?”一位五十多岁的干部问。 “我是马相伯的孙女。” “马相伯和震旦大学是什么关系?” “震旦大学是我爷爷办的啊。

” “你错了!震旦大学是人民从法国人手里夺回来的,和你爷爷没有关系!”口气颇 为义正词严。 马玉章当即火了:“既然和我爷爷没关系,和我更没有关系,那你叫我干嘛来了?” 那干部答不上来了。

马玉章站起来就走。过了几天,区统战部请马玉章去,很亲切的接待了她。告知从此每月给补贴20元,接到电话通知就来取。马玉章记忆中,大概接到几个月电话,拿过几次,后来就没电话了。

也就不了了之。她说也不再去和邵伯伯说,不愿意让人家烦心了。 早年,马玉章住在儿子的家,今天的合肥路。马路斜对面,就是当年的吕班路震旦大学,如今是重庆南路的第二医科大学的生活区。在二楼临窗,校舍便一目了然。

她喜欢住在这里,因为每天能看到爷爷办的震旦大学。2005年上海高校体制改革,二医大并入了交通大学。老人总觉得,震旦是二医大的前身,和复旦大学合并才是顺理成章的事。当然,老人认为,交通大学是蔡元培办的,他也是马相伯的学生,也算说得过去。

可有一件事叫她怒不可遏。生活区大门口内,开了一家法国风味的餐馆,大门上赫然大广告:“正宗法国大餐”。她曾对儿子说,“我要把那块招牌摘了,爷爷为了震旦,和法国人抗争了半辈子。

现在还开什么法国大餐,搞得学校不像学校。”儿子劝导母亲:你为了爷爷办的学校,罪还没受够啊?你去摘人家的牌子要犯法的啊!当然牌子是没有摘,但每次提到,都会扯出震旦的一段历史,令她愤懑不已。

马玉章总是去二医大附属医院瑞金医院看病,因为按她的说法,瑞金医院的医生大多是二医大毕业的,二医大的前身是震旦大学,那就等于回到了到了爷爷办的学校了。有一次,她去二医大的附属医院看病,坐在人流拥挤的走廊里排队候诊。

一位中年医生,拿着她的病历卡,特意走到她面前,问:“你是马玉章吗?”老人回答“是的”。医生问:“你和马相伯有什么关系吧?你是他的什么人?”老人回答:“我是他的孙女。”医生乐了,赶忙说:“啊啊,赶快进来,不用排队了”。

医生边给她看病,边和她聊:“我知道马相伯,我是从你的马姓和年龄、长相上,看出复旦校庆上的就是你。今后你来看病不用排队,直接进来吧!”老人也乐了:幽默地说:“我没想到看病还沾上了爷爷的光!

我把你们都当作我爷爷的好学生呢!” “毁家兴学——不单是捐出家产” 对马相伯散尽千金办学,被史称为“毁家兴学”。然而马玉章却认为“毁家”最主要的还不在于捐出全部家产。爷爷在北京一心扑在教会工作,1903年创办震旦大学,1905年又创办复旦公学,无暇顾及家务,妻子赌气带着长子离开上海回山东老家,不料出吴淞口遇到风浪遇难。

马相伯心烦之极,把次子马君远送到西贡教堂的孤儿院里,把女儿马宗文交给弟弟马建忠抚养。

还是马建忠的长女知悉侄子在外尝尽艰苦,落得终身疾病,才接来和自己一起生活,直到帮侄子娶妻成家。由于马相伯身无分文积蓄,只靠一份政府顾问的薪金勉强维持家计,儿子马君远带着妻子马邱仁我到上海谋生,在复旦公学当了美术教员,生下女儿马玉章。

不料才一年,马君远病亡,抛下才十八岁的妻子和不满六个月的女儿。由于马相伯再无继嗣,族人以为,老人能有三千亩地捐出,一定还有可观的财产留给媳妇孙女,便引发了家族睨视老人遗产的纷争。

恪守传统妇道的儿媳马邱仁我,决心终身守寡,伺候老人,带大孩子。马玉章认为这家破人亡的景象,远比捐尽家产,更近乎“毁家”。事情发展还不止于此。 1957年反右运动中,上海发生了天主教教区“龚品梅反革命”案,累及大批天主教徒。

出身天主教世家的马玉章,因为参加过教区的常规活动,被送进改造学习班,后下放到上钢三厂劳动,工作是在黄浦江码头搬铁块,工资降三级。这位大家闺秀,何以能承受这般特重体力活儿?每天12小时的劳动,居然也能熬得下来。

一次下班前搬最后一块铁块,一阵头晕,跌倒在江边,不省人事。幸亏被一个还没有下班的女工发现,把她救了起来。要不涨潮了,性命就此结束。当时母亲重病在家,她每天下班回家还得熬药,照顾母亲。

马玉章说:幸亏妈妈重病卧床,要不也一样,去劳动改造的。马邱仁我在文革前去世,可以说“有幸”逃过了文革劫难。马玉章的丈夫谢文辉,清华大学工科毕业。在抗战后,由马相伯的学生于右任介绍,到了哥伦比亚工作,从事冶金专业。

1949年大陆易帜,从此不得而归。但马玉章依然收到了丈夫寄来的生活费。为了收件方便,直接寄到了学校的总务处,1961年,丈夫在南美遇暴徒刺杀,马玉章也就此守寡。

文革爆发,学生红卫兵查出马玉章的爷爷捐出三千亩地办大学,那可是个“特大地主”!那孙女就是大地主崽子,不由分说,揪出来批斗,还要交代如何享受剥削生活的罪行。那国外寄来的美元,就是“特务经费”。

老人有口难辨,一个重拳打来,当场前排门牙断了一个半。牙床骨变形,假牙难装,到了晚年,饮食全靠半流质。这位年过半百的老师,被学生打得皮开肉绽。老人后来幽默地说:“我是地富反坏右特,全沾上了,红卫兵 哪里会放过我!

”儿子马纪龄当年是体校的学生,身高一米八多,上海篮球队员,被抓进监牢,也要交代揭发妈妈的“罪行”。在关了一百多天后放回家,手腕上留着带血印的手铐印痕。儿子跪在母亲脚下,哭着问:“妈妈,你到底做了什么坏事啊?告诉我啊!

”母亲万箭穿心,曾几次想到用结束生命的办法来结束痛苦。但心灵深处主唤醒她:“人的生死皆有主,主没有要我去见他,我还得活着,为了三个孩子要尽职到底。”一个曾经是运动员身体的儿子,从那时留下心灵的创伤,情绪忧郁,体质荐弱。

于2007年因患癌症去世。家人怕老人经受不住,隐瞒了好些日子才告诉老人。当后来提起这晚年失子的不幸,老人的神情十分平淡,微微的摇摇头,说了一句:“这也属于毁家啊? ” (待续)