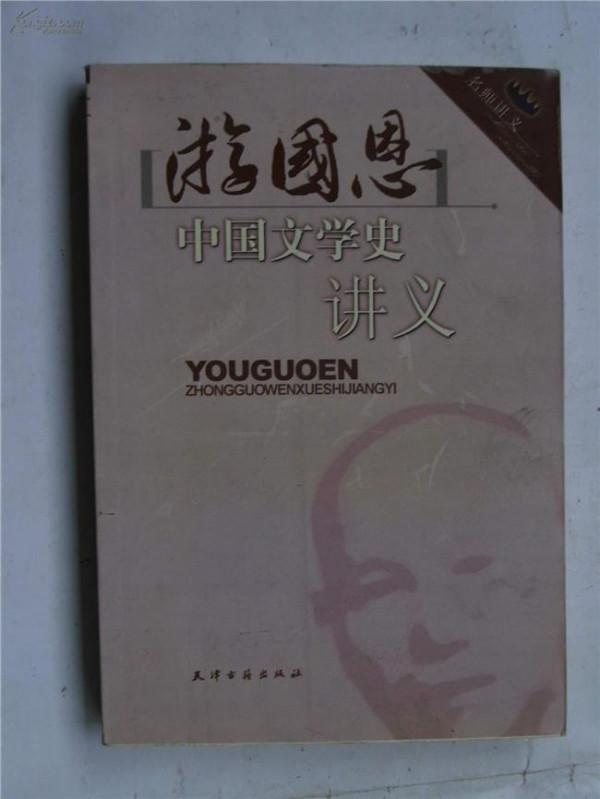

骆玉明中国文学史 钱穆版《中国文学史》: “知人论世”贯穿始终

原标题:用“知人论世”贯穿《中国文学史》始终 钱穆:《西游记》《金瓶梅》只有写作技巧没有写作精神

钱穆版《中国文学史》问世

由第六届书香中国·北京阅读季和新华文轩北京出版中心·华夏盛轩图书联合举办的钱穆版《中国文学史》研讨会近日在中国现代文学馆举行。《中国文学史》记录整理者、88岁高龄的钱穆学生叶龙专程前来,与北京大学中文系教授陈平原、中国社会科学院近代史研究所教授马勇、知名学者解玺璋、中国社会科学院青年学者杨早等共聚一堂,围绕“我们需要读什么样的文学史”这一主题展开热议。

叶龙几乎一字不漏地记下了钱穆全部讲课内容,时隔60年,终于得以整理出一本《中国文学史》讲稿

被中国学术界尊之为“一代宗师、一位通儒”的钱穆先生,无论历史、文学、哲学、经济还是艺术、社会学,都造诣高深。钱穆曾多次讲到,他最爱的是中国文学,然而其一生80多部著述超过1700万字,却除《钱宾四先生全集》涉及较少纯粹的文学内容篇幅外,没有留下一部关于中国文学史的系统专著。

1953年,叶龙进入香港新亚书院读大学部,4年间修习了钱穆讲授的6门课程。1955年9月,钱穆开授“中国文学史”课,叶龙也前去认真听讲,而且因受过速记训练,他几乎一字不漏地记下了全部讲课内容。时隔60年,这些保存完整的笔记终于得以整理出版为这一本《中国文学史》讲稿。从《诗经》到明清章回小说,分31章,共12万字。

叶龙回忆说,因为自己来自绍兴,所以听钱穆的无锡官话毫无障碍,不比其他广东来的同学,“听过三四节课才刚能听懂一两成”。在叶龙的描述中,钱穆备课极其认真,每次都会带二三十张卡片,上课依卡片资料逐页讲述。就算讲同一门课,不同时期也会有诸多不同,讲课时间则很随意,少则一个钟头,讲得兴起了,三小时也是常事。

“钱师一生不重视衣食住等各方面的物质享受。他心中只有一个念头,就是希望我们每一位中国人能多读一点中国的典籍,能多学习一些中国的历史文化,让我们知道中华民族是何等的伟大,他就于愿足矣。”这本讲稿中就保留了钱穆先生授课中最鲜活的口语表达,他对各个时期的名人名作如数家珍,观点灵活且多见真性情。

骆玉明:老师常常会冒出些“奇谈怪论”,见性情而有趣味

陈平原说他调查过钱穆开讲“中国文学史”时的历史背景。当时新亚书院初创不久,经济状况极为困窘,学生也大都出身贫苦。“这是一位史学家讲的文学研究,又是讲给当时这样的一批学生,所以可以说这是一本外行人写给外行人的书。

但我这样说没有嘲笑的意思,这正是这本书的好处,越是如此,越可以见出钱穆在传承中国文化上面的坚持。在这样困难、偏僻、边缘的处境,他还在以一人之力苦苦支撑着其文化理念与价值,所以这本书的学问不是最重要的,他的心情与关怀才是最重要的。

”马勇也赞称:“中国的传统是文史不分家,好的历史学者都能有好的文论,但最近几十年来的历史研究却把中国历史一段段打断了,历史和文学史也互不往来。从这个意义上看,钱穆这本书恰恰能反映出中国学术的本来面目。”

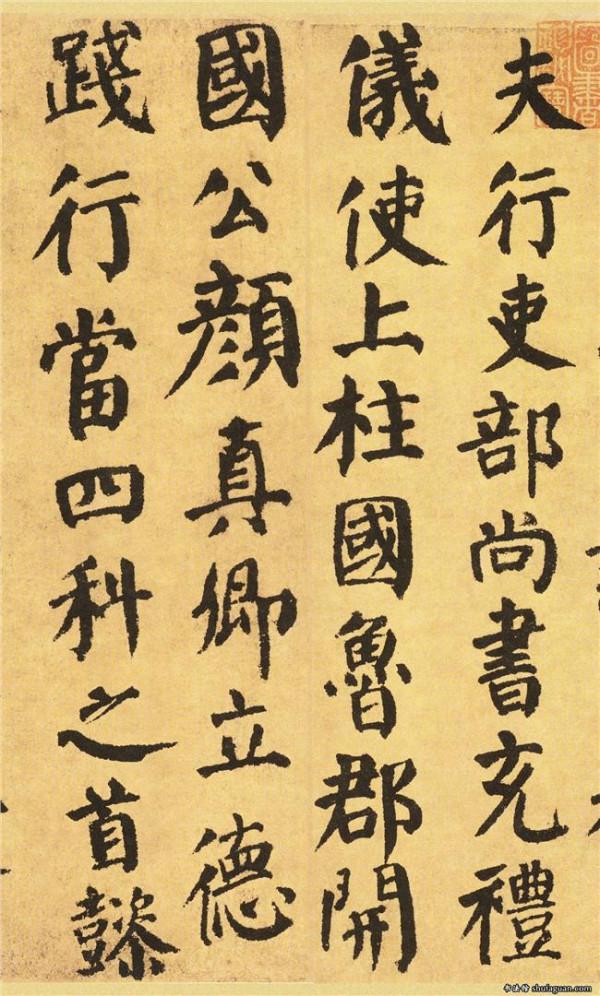

在复旦大学中文系教授骆玉明为钱穆版《中国文学史》所作的序言里便说道:“讲课跟著述不一样,各篇之间,简单的可以是寥寥数语,详细的可以是细细考论,对均衡是不甚讲究的。但笔录自有笔录的好处,老师在课堂上讲话,兴到之处,常常会冒出些‘奇谈怪论’,见性情而有趣味。

”比如钱穆评价先秦诸子,说孔子如钟,“大叩大鸣,小叩小鸣,不叩不鸣”,孔子之伟大正如一间百货公司,货真而价实;庄子则是玩世不恭,并非板起面孔教训人,他所讲的寓言其实相当有道理;老子又有所不同,他认为不配与人讲,你们愈不懂,我的地位就愈高,所以说“知我者稀,斯我贵矣”;墨子则是一定要讲到你明白为止,因为他是社会活动家,是宗教家。

叶龙:钱师认为谢灵运不如陶潜,宋玉不如屈原

叶龙评论称,讲稿的意义就在于即兴,它与严肃撰写的著作不同,不会刻意压抑自己对史料的看法,而钱穆的观点有一个重要的特点,就是把“知人论世”作为文学评价的重要标准,认为作者为人的价值比作品更重要。因此,李、杜齐名,钱穆以杜甫为高,他说“李白是仙风道骨,老庄风度;杜甫则布帛粟菽,有儒家精神”,杜甫的全部人格精神与时代打成一片,与历史发生了大关系。

“钱师的《中国文学史》首先是人的历史,以此标准衡量,他认为谢灵运不如陶潜,宋玉不如屈原,吴敬梓、曹雪芹绝不能与蒋心馀相比,阮大铖更不能与孔东塘比。”

“知人论世”正是钱穆这部《中国文学史》贯穿始终的线索。他在“绪论”就开宗明义地指出“讲文学史应先明白历史,文运必与世运相通”,伟大的文学多在太平盛世时产生,魏晋南北朝时期之文学只能说是文学之觉醒,到唐代才是神完气足。

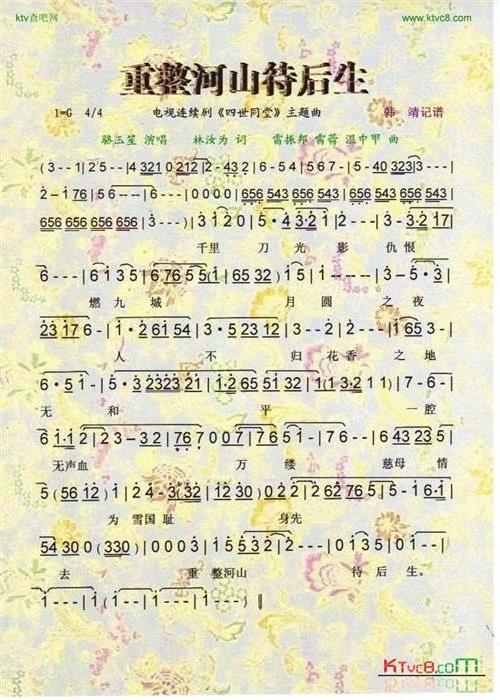

以“史”的标准来衡量,钱穆认为明中叶的作家远不如初明,因人人心中已无大传统存在,因此对“明代四大奇书”《水浒传》《三国演义》与《西游记》《金瓶梅》,钱穆肯定前两书,对后两书则颇有微词。他说施耐庵“身在元,心在宋,身遁草泽,心存邦国”,“《水浒传》虽是一部社会下层文学,而实带有中国传统政治上层文学之真心情与真精神”,而《西游记》和《金瓶梅》“只具游戏性、娱乐性,只有写作技巧,何曾有写作精神”。

对中国传统文化有多热爱,钱穆对中国传统文化的失落与断裂就有多痛心疾首,所以在这部讲稿里,他对“新文化运动”、对胡适等人也颇有微词。在钱穆看来,中国古代文学与白话文完全可以做到相容共存,不必厚此薄彼,失去了中国传统文化,中国人将变成一个无根的民族。

如讲到他很推崇的建安文学一节时,钱穆就顺便提到:“现在生物已进化到人类,但其他动植物仍然不能不要,所以有了白话文,仍然可以存在其他文体,不能单用白话文学史代表全部过去的历史。

”对于胡适提出打孔家店的说法,他的评价是“我对此人觉得有趣,且万分同情”。在最后的“结论”里,钱穆又总结说:“五四运动之大影响,并非有一套理论,却是有一套新文学帮助,来吸引感动人。这是粗的俗的通俗文学,有力量,但这种问题并不能用来讨论严肃的文化思想。

今日如有人说,某人思想落伍了,这不对。意见可以说落伍,可有反对、不同的,但知识是真理,是永远存在的,而‘落伍’、‘潮流’等口号只是运动的玩意儿。”(文/记者 崔巍)