吴于廑文选 雷海宗与吴于廑——文化形态史观的传承往事

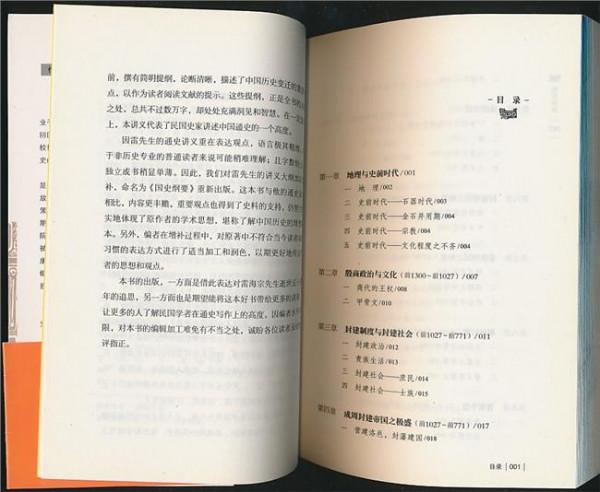

众所周知,近几年坊间流行着文明比较史学,而先秦部分的讨论又注重封建制等问题。小编观察,这类缺乏史料分析的科普性读物,基本仍旧沿袭着老一辈学者分析的套路,其中最著名的便数雷海宗、林同济二先生合著的《文化形态史观·中国文化与中国的兵》以及吴于廑先生的《士与古代封建制度之解体·封建中国的王权和法律》等著作。

由于论者缺乏对近年来出土简帛的关注,因此不仅并未超越老一辈的成果,更陷于以封建制、宗法制、贵族制套用的弊端。

然而,这种现象至少引起我们的两种反思:其一,为什么在半个多世纪前盛行的观点突然消寂,以致如今被转手贩卖,反而大家以为新奇。究竟是当下史学和哲学的研究者已经丧失了统观分析的能力?抑或是如今两大传统学科隔膜太深互相拒斥使然?其二,文明比较史观,其吸引人的地方便在于宏观论述以及某种预测的情结。

这种思辨历史哲学的弊端,沃尔什在《历史哲学导论》中早已指出。然而为何如今仍能蛊惑不少青年。我想,这不仅仅是外部的问题,更主要是哲学的史学内部陷入细节的思辨与考订,陷入功利性的撰述使然。

然而更重要的是,丧失了历史语境学的思维训练,使得学生难以分辨古人与今人撰述的意图。而这,恰恰是我们公共号所倡导的研究方法。

雷海宗与吴于廑年龄相差11岁,一北一南。当雷海宗扬名于江南一带时,吴于廑正在上海美有中学就读(1926一1931年)。吴于廑原名保安,1913年生于安徽省休宁县,自幼聪颖好学,在中学和西学两方面都打下了扎实的根底。

十几岁的时候,就在家乡阅读了英国韦尔斯《世界史纲》的中译本,深有所得。1931年9月获奖学金升入苏州东吴大学历史系学习,1935年毕业后在东吴附中任教。可是,雷海宗1931年秋就离开了南京,转任武汉大学史学系和哲学教育系合聘教授,1932年又北上返任母校清华大学历史系教授。

看来,雷海宗和吴于廑在这个时期还没有能够会面和发生个人接触。然而,雷海宗的名字及其学术思想对正在学习成长的吴于廑肯定是有影响的。

西南联大旧照“文化形态史观”,也称“文化形态学”或“历史形态学”,始于奥斯瓦尔德·斯宾格勒《西方的没落》,成于阿诺德·约瑟夫·汤因比《历史研究》。其基本内涵是“在历史研究中,通常从宏观的角度,以高度自律的文化作为有机的载体,运用比较分析的方法,探讨各个文化或文明体系的异同,归纳出其共通的形态和模式。

”20世纪20年代,留德学人宗白华、李思纯等把“文化形态史观”引入中国后,留美学人吴宓、张荫麟、雷海宗、林同济,吴于廑、陈序经等继而传播与应用。

初见吴于廑与“文化形态史观”的接触,当始于西南联合大学(下称“西南联大”)读书期间。当时“西南联大”聚集了“刘崇鋐、蔡维藩、陈寅恪、傅斯年、钱穆、张荫麟、向达、雷海宗、郑天挺、吴唅、皮名举”等一大批才华横溢的学者,尤以雷海宗为突出。

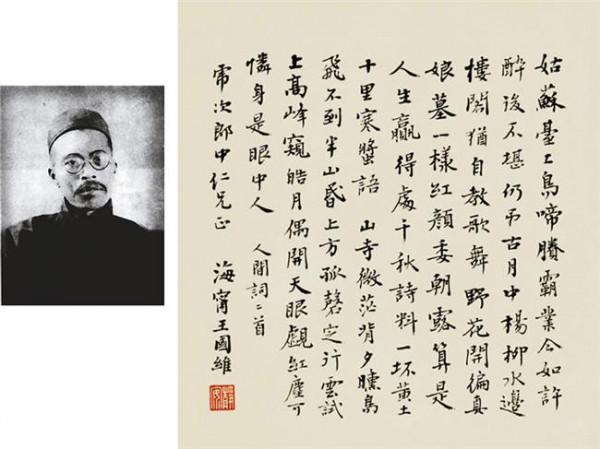

当时雷海宗任西南联大历史系主任、文学院代院长,专门研究中国的“兵”文化。1940年4月在昆明创办《战国策》,1941年12月又在重庆《大公报》开辟《战国副刊》,讨论中国古代历史的分期和重建问题,发表了“历史的形态与例证”,“中外的春秋时代”,“外交:春秋与战国”和“历史警觉性的时限”等论文,形成了所谓的“战国策派”。

而吴于廑也从苏州来到大后方,1938年冬由西南联合大学法商学院院长兼南开大学经济研究所主任陈序经教授推荐,免试进入南开经济研究所为研究生,终于与雷海宗相会。 雷海宗常给非历史专业学生开设中国通史课,“以‘文化形态史观’构建中国通史的宏观框架,引起多数学生极大的兴趣和好奇心”(何炳棣:《读史阅世六十年》)“上课不带片纸只字,仅带一支粉笔,讲春秋战国诸侯,和西洋史中几十个国君,……信手拈来,从不加以思索。

”(《西南联大的管理》,梅汝莉主编:《中国教育管理精览(七)中国传统教育管理卷》) 武大珞珈山上十号楼人气最旺,先后住过汤佩松、方重、陈鼎铭、吴于廑以及刘炳麟和查谦等。吴于廑属南开经济所研究生,本与雷海宗之课无关,但“出于对雷海宗的仰慕和敬佩,作为旁听生到课堂,自始至终风雨无阻地听完这门课程。

”(王敦书:《雷海宗与吴于廑—中国世界史学科建设杂忆数则》)”吴于廑与“文化形态史观”之接触,从旁听雷海宗之课开始。

“西南联大”毕业后,吴于廑赴美国留学,与雷海宗脱离联系。1947年回国到武汉大学任教,与雷海宗逐渐恢复联系。1962年吴于廑应邀到南开大学作关于“希腊化时代”学术报告,结束后与历史系教师座谈。

当时雷海宗已“身患不治之症,步履艰难”,但还是出席了会议,师生之谊非同一般。1981年10月何炳棣受邀参加中国社会科学院近代史所主办的,在武汉大学举行的“辛亥革命七十周年纪念国际学术讨论会”,事先会议安排他与吴于廑、唐长孺、姚薇元等史学家会谈,当得知“吴先生在联大时听过雷海宗师的中国通史,解放后与雷师也有联系,对世界史的看法与雷(海宗)师及丁则良等也大体相符合”时,特别高兴,“谈话甚有收获。

”可见,吴于廑与“文化形态史观”的关系,源于“西南联大”,并与雷海宗紧密相关。 1927年雷海宗在美国芝加哥大学获博士学位传承1941年秋,吴于廑考取清华大学第五届留美公费生,赴美为哈佛大学研究生。

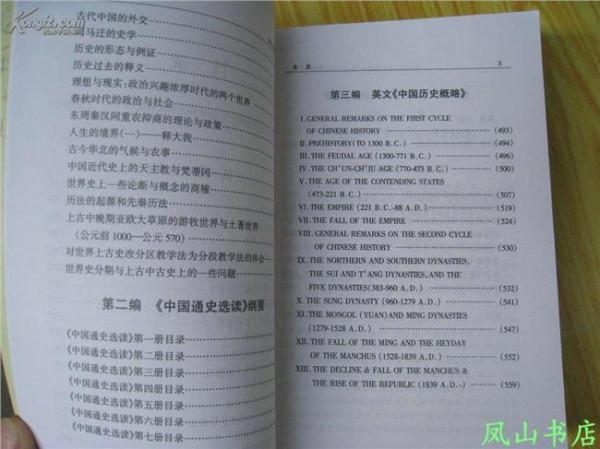

1946年获哲学博士学位,1947年回国任武汉大学历史系教授和历史系主任。这时,雷海宗已随清华大学返回北平,他们之间大概没有更多的联系。然而吴于廑的《中国封建时代的王权与法律》,与其完成于西南联大经研所的硕士论文《士与古代封建制度之解体》有着相当连贯的学术兴趣指向,“研究对象一直锁定在中国的封建社会,并将其中构成封建社会的某些重要元素,与欧洲封建社会中的同类作比较”。

而最终确定博士论文选题,则与他的博士论文指导老师麦克文(C.

H.Mcllwain)的影响直接相关。吴于廑曾在论文正文后面鸣谢:“如果没有研修他那极富启发性的西方政治思想史和中世纪英国宪法史的课程,本人绝无可能萌生此念,从一个崭新的视角来考察自己国家封建时期王权和法律的观念。

任何一个熟悉麦克文教授著作的人,都会立即发现本文所阐述的观点受其政治制度和思想史名著的影响程度。” 吴于廑教授在图书馆比如在第四章第一节中,吴于廑对战国时代的性质有所论述,不同意某些学者视六国为封建势力的看法,明确写道:“我们以为此说有未善处。

所谓六国者,是指战国时代的国家。依于本文之分析,战国时代实非一封建时代,而系一诸君主集权国家并立之时代。

此时代之中,社会及政治上的封建势力,即已荡析将尽,政治上虽有封君,但亦系建立于新的社会经济基础之上。此时代又为各国奋战的时代,各国皆训练其农民为兵,兵民不分,皆于烽火之中,养成国家情绪。”这些观点皆出自雷海宗《断代问题与中国历史的分期》、《中国的兵》、《无兵的文化》等论文。

应该指出,吴于廑此时在宏观上的史学方法论和整个世界史观是深受施本格勒和雷海宗的形态学史观的影响的。离殇新中国成立后,雷海宗仍在清华大学执教,1952年院系调整,调任天津南开大学历史系教授和世界史教研室主任,主要从事世界上古史的教学和研究工作。

吴于廑这时在武汉大学历史系也主要讲授世界上古史课程。教育部数次召开全国高等学校世界上古史教师会议,讨论和交流关于世界上古史教学大纲、教材、教学参考资料以及科学研究等方面的问题与经验。

雷海宗和吴于廑作为两个重要大学的主要任课教师与专家,再次相遇,建立了联系。 1961年春,北京召开全国高等学校文科教材编写会议,吴于廑负责主编《外国史学名著选》一书,其中《希罗多德<历史>选》和《李维<罗马史>选》两分册的选译任务由南开大学历史系承担。

据王敦书回忆:“这时,我恰好由南开大学农场摘掉右派帽子后归来,在历史系资料室工作,接受了这一翻译任务,由雷海宗校阅。

雷海宗先生抱病认真负责地进行了指导和校改,我们较好地首先完成了《李维(罗马史>选》的选译工作,在当年7月初将稿子寄给了吴于廑。

考虑到雷海宗和我当时的政治身份与状况,我们在译稿上以南开大学世界古代史教研室具名。但是,吴于廑先生收到稿件后,即来信询问具体译、校者的姓名。我据实给以答复,说明情况。吴先生认为,应该承认和尊重校、译者的工作,尽管处于当时的政治条件下,仍决定在该单行本出版时列上校、译者雷海宗和我的名字,充分显示了一个著名学者的胸襟和气魄,表现出他对雷海宗和对我这个后学晚辈的提携和爱护。

这是雷海宗生前最后一篇具名出版的作品。

” 如果说留美生在社会科学领域的中国问题研究,充分体现了其以解决中国现实问题为旨归的价值取向,那么,其对中国历史、哲学、宗教等传统学术问题的探讨,则更多地体现了留美生与西方争夺汉学(中国学)话语权、提高中国学术研究地位、弘扬中国优秀传统文化的雄心壮志,同样是一种学为己用、为祖国服务的学术报国情怀。

胡适的《中国古代逻辑方法的发展》(也译为《先秦名学史》)、冯友兰的《人生理想之比较研究》、吴国桢的《中国古代的政治理论》、陈荣捷的《庄子哲学》、齐思和的《春秋时期中国的封建制度》、翁独健的《爱薛传》、邓嗣禹的《张喜与1842年的南京条约》、周一良的《唐代密宗》(也译为《唐代印度来华密宗三僧考》)、史景成的《春秋时期的国际法》、吴于廑的《中国封建时代的王权与法律》、杨联陞的《晋书食货志译注》、朱士嘉的《章学诚对中国地方志历史编撰的贡献》等,都体现了这种学术价值观,成为研究中国传统学术领域的名篇佳作。

参考元青:《民国时期留美生中国问题研究缘起——以博士论文选题为中心的考察》王敦书:《雷海宗与吴于廑——中国世界史学科建设杂忆数则》张洁:《吴于廑与文化形态史观关系述评》