张学英案件 “张靓颖事件”和大众焦虑:“张学英案”的启示

作者:吴知然,江苏中虑律师事务所。原题:“张学英案”:作为公序良俗的婚姻。

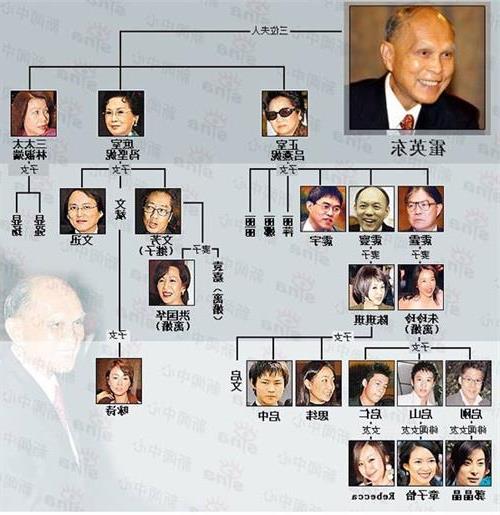

当“张靓颖事件”以“世纪大和解”的时候,冯轲似乎以过户财产的形式暂时取得了岳母的信任。作为娱乐圈的一个重要的炒作热点,卓伟曝光的“小三”和“洗脑”的内幕也许并不会很快地烟消云散。而对于法律人而言,“小三”、“财产”以及“遗嘱”这几个关键词联结在一起的时候,脑海中更容易浮现的是另一起影响中国司法和法学理论的重要案件:张学英诉蒋伦芳遗赠纠纷案——即著名的“小三继承”案。

经典判例的生命力是长久的,十五年后再回顾这个案件,或许更有助于法律人理解“张靓颖事件”本来作为一个娱乐界的八卦新闻,何以呈爆炸性的态势在朋友圈和微博蔓延。

一、案情回顾与法院观点

遗赠人及被继承人黄永彬与被告蒋伦芳系夫妻关系。1996年,遗赠人黄永彬与原告张学英相识后,二人便一直在外租房非法同居生活。2001年初,黄永彬因患肝癌病晚期住院治疗,于2001年4月18日立下书面遗嘱,将其所得的住房补贴金、公积金、抚恤金和卖泸州市江阳区住房所获款的一半40000元及自己所用的手机一部,赠与原告张学英所有。

2001年4月20日,泸州市纳溪区公证处对该遗嘱出具了(2000)泸纳证字第148号公证书。2001年4月22日,遗赠人黄永彬去逝,原、被告双方即发生讼争。

一审法院认为,遗赠属一种民事法律行为,但遗赠人行使遗赠权不得违背反公共秩序和社会公德,违反者其行为无效。在本案中遗赠人自1996年认识原告张学英以后,长期与其非法同居,其行为违反了婚姻法规定的忠实义务和一夫一妻制的规定,系一种违法行为。

遗赠人黄永彬基于与原告张学英有非法同居关系而立下遗嘱,将其遗产和属被告所有的财产赠与原告张学英,不仅系一种违反公共秩序、社会公德和违反法律的行为,也侵犯了作为发妻的被告的合法权利。遗赠人无视一直为其照顾护理的被告,在本应对其进行财产补偿的情况下,却漠视结发夫妻的忠诚与扶助,严重违反了公序良俗,其遗赠行为无效,法院对原告的请求不予支持。

二审的四川泸州市中级人民法院维持原判。

二、遗赠何以不自由?

意思自治是现代民法的一项基本理念和法律原则。《继承法》第16条的规定意在尊重遗嘱或遗赠人自己的意思表示,最大限度地实现和保护意思自治这项民法的基本理念。但是,“张学英案”的判决却告诉大家,遗赠的意思表示其实并不是绝对的、毫无限制的自由。法律并不会支持遗赠人荒谬、有违人伦的意思表示。

在“张学英案”中,限制意思自治的法律规定主要来自于《婚姻法》的有关规定。和《合同法》不同,作为规制身份法律关系的《婚姻法》更加重视夫妻对财产的平等的处理权。在夫妻共同财产的制度设计下,若夫妻一方侵犯了另一方的财产权利,那么最严重的法律责任是《婚姻法》第47条规定的分割共同财产时“可以少分或不分”,即通俗意义上的“净身出户”的风险;而在夫妻关系存续期间内,夫妻一方擅自隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产的,为了保护另一方的财产权利,另一方有权向法院起诉请求及时分割夫妻共同财产。

“张学英”案的出现则向《婚姻法》发起了挑战。和德沃金所着重阐释的“里格斯诉帕尔默案”不同,“张学英案”中接受遗赠人本身不对遗赠人产生任何人身威胁,更不存在遗赠人会否定其遗赠的法律推论。也就是说,“张学英案”的判决是彻底地否决了遗赠人的意思表示。

而法院用以否定的理由并不来自于《继承法》本身,也没有溯源至“任何人不得因自己的过错而获利”的古训,而是基于《婚姻法》对夫妻共同财产和身份关系的规定向《继承法》发起的“强烈抗议”:遗赠人应当尊重其配偶的合法权利,擅自处分婚姻期间形成的共同财产并不因为处分的形式为遗赠,就可以因《继承法》第16条的适用而取得对《婚姻法》相关规定的豁免。

在任何时候、任何情况下,夫妻对共同财产的平等处理权都应当受到法律的尊重。

三、婚姻制度与公序良俗的逻辑连接

从裁判文书呈现的逻辑来看,法院是先察觉到《婚姻法》的规定与遗赠本身产生的冲突和法律适用的不妥,并推导出遗赠结果的不可接受性,而后再适用《民法通则》第7条关于公序良俗的原则性规定否定遗赠效力的。应该说,法院这一逻辑理路与德沃金“规则—原则”式的法律思维是颇为相似的。

然而值得指出并探讨的是:是否存在一种必然的逻辑,使婚姻制度的相关规定与公序良俗这一原则形成有效的对应关系。无论是“张学英案”当时还是现在,并没有明确的法律条文规定,违反《婚姻法》的忠实义务或侵犯夫妻双方平等的财产处理权就会导致民事行为无效的法律后果。

近期,法院的裁判立场反复强调:《婚姻法》第四条规定的忠诚义务系一项道德义务,而非法定义务。司法解释也对法院的审理实践予以认可:仅以忠诚义务为法律依据提起诉讼的,法院不予受理。那么作为一项道德义务的忠诚义务,何以在“张学英案”中成为否定遗赠效力的理由之一呢?

那么合理的解释是什么?如上所述,在否定“张学英案”遗赠效力的理由中,《婚姻法》提供了其中的两项:一是夫妻之间的忠诚义务,二是夫妻对财产的平等处理权。在法条主义的视角下,第一项理由的问题是太过道德化;第二项理由的问题是,相关法律规定并不涵盖配偶以遗赠形式处分财产该如何追究其责任——尽管从现有法律条文上进行类推,机械地适用《继承法》第16条的规定确有问题,如果不是遗赠的情形,那么过错方至少应当对其配偶承担损害的责任。

那么这两项理由与公序良俗的逻辑在哪里?

从法律上的效果来看,若是因为自然人的死亡而导致损害赔偿已经无法在事实上实现,那么这可以成为理由去否定遗赠的效力么?从《物权法》的角度,这是可能的。依据《物权法》第106条的规定,在无权处分的情况下,所有权人有权追回。

而遗赠本身是一种无对价的转让行为,因此受赠人接受遗赠并不能适用善意取得的条款。因此,损害夫妻共同财产权利的遗赠行为并不对其配偶产生效力。而在共同共有的情况下,配偶一方的意思表示并不能产生处分财产的效力。

在道德的层面上,或许我们可以听听美国最高法院在Hollingsworth v. Perry一案中的发表的意见:“对于人类的长远发展来说,婚姻问题的核心在于保持一个稳定的人类协作共同体,这一点在数千年的人类文明史中从来没有改变过”。

家庭是国家的基础,因此法律有责任去维护家庭的稳定和睦。基于婚姻制度本身所具有的重要意义,依照德沃金的理论,法律解释学可以通过学理式的“原则—规则”体系将《婚姻法》的部分规则纳入公序良俗的原则的范畴之内,使道德法律化。

单纯地违反忠诚义务并不会触发公序良俗的原则适用。但如果一行为,如“张学英案”中所涉及的遗赠行为,对夫妻忠诚义务的违反达到了严重的程度,因此公序良俗作为法律原则应当介入。

同样作为一种道德哲学的理念,功利主义所引导的实用主义的法理学也可以提供一种解释思路。如果放任“张学英案”类似的遗赠合法有效,那么会有越来越多的非法同居者,即通俗意义上的“小三”,通过遗赠的方式实际上取得配偶才享有的继承权。

这会直接动摇婚姻制度的物质基础,对婚外的非法同居制度形成不恰当的法律激励,并且在物质和经济上无法对重婚罪形成遏制。而相比于法律承认保护的婚姻制度,同居制度始终存在并面临着巨大的道德风险和社会隐患。因此,基于功利化的结果考量,婚姻比同居更为可取,配偶的权利更值得去保护。

无论是那一种理论路径,《婚姻法》具体的法律规定与公序良俗的法律原则之间的逻辑接点在于一种违法“严重性”的标准。依据现代法理学的理念,法律至少应当维护最低限度的道德。而“张学英案”则提供了一个范例:不顾发妻只顾“小三”的遗赠是严重违反道德的。

四、“张靓颖事件”和大众焦虑:“张学英案”的启示

让我们回过头来审视张靓颖感情事件本身,无论其母亲如何看待冯轲,也无论“小三”如何猖獗——或真或假,也无论冯轲究竟在过户财产的问题上打了什么马虎眼,只要张靓颖本人认为冯轲确实值得她去托付终身,那么婚姻制度本身就会形成一种保护。

以民法传统的意思自治原则为例,涉及婚姻关系的法律行为并不必然因当事人的意思表示而有效。在夫妻共同财产制的制度设计下,任何一方随意地处置财产都会产生相应的法律责任,不会轻易地让“小三”来浑水摸鱼。从法律上来说,婚姻比同居更值得感情去托付,即便它依然存在着诸多的制度性问题。

从更为宏观的视角出发,“张学英案”表明,婚姻本身虽然系夫妻双方私人的感情事项,但是婚姻制度却关系到社会的整体福利,甚至是宪法的基本权利和基本原则。而“张靓颖事件”加上之前的“王宝强事件”所引发的群体性焦虑并不仅仅关涉娱乐和八卦,更在于人们对于婚姻制度已经产生了严重的怀疑和不安——那个与我同床共枕的人恰恰是最最危险的人;而更为严重的是,当我察觉到危险时已经为时太晚。

对此,婚姻法同样也表示十分困惑:感情更多时候都是内在的、难以察觉的,只规制行为的法律并不能够防患于未然。于此,法律所能做到只有是在危险真正发生的时候施加最为严厉的民事法律后果——恰如“张学英案”所判决的那样。