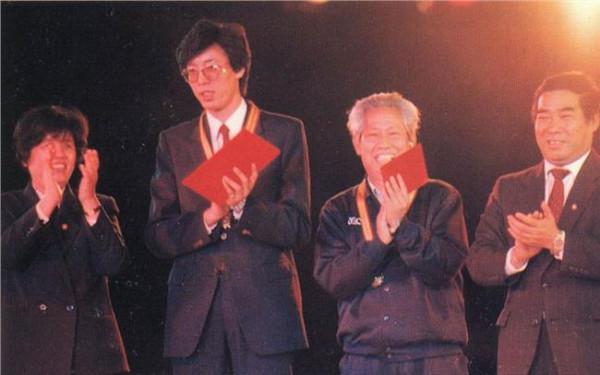

朱建华南京大学 朱建华(南京大学教授)

朱建华 男,教授,博士研究生导师;1954年3月出生,籍贯浙江缙云。九三学社成员。1989年毕业于南京大学化学化工学院,获博士学位。1987年至1988年在新西兰奥克兰大学做访问学者,1993年至1995年担任日本北海道大学等地的客座研究员。

现为国际沸石学会会员、中国化学会分子筛专业委员会成员,中国石油学会理事、江苏省石油学会常务理事、分子筛专业委员会主任,中国硅酸盐学会理事,江苏省化学化工学会石油化工委员会委员,《石油化工》和《石油学报》编委。

1990年以来负责或参加了28个科研项目,其中有国家973项目、自然科学基金项目及省部委、企业委托科研项目,此外还担任过国家八六三高科技项目负责人。共发表科技论文250篇,会议论文申报国家发明专利14项,授权10项。培养博士研究生18人,硕士研究生31人。

1990年获国家教委科技进步三等奖,1991年获江苏省科技进步二等奖。1991年被南京大学评为“作出显著成绩的硕士,博士,回国人员”,1992年被江苏省评为“普通高等学校优秀青年骨干教师”。1997年被评为江苏省石油学会先进个人,2003年被评为中国石油学会先进个人。

科学成就与创新点

1.固体碱新材料。

发展环境友好新工艺是工业发展的需要。可是,现有的固体超强碱不仅成本昂贵,而且容易中毒、难以保管。我们开展创新研究,解决了三个难题。首先,选择了具有均匀细孔结构而且成本低廉的沸石作为载体,将中性的硝酸盐铺展在上面形成涂层,并找到促使这些涂层转化为强烈固体碱的简捷方法。

这样一来,这些复合材料平时不显露碱性,所以很容易运输保管,使用之前只需加加热处理之后就立即产生超过工业烧碱几十倍甚至上百倍的强烈碱性。我们首次在国内研制成固体超强碱以及具有超强碱性的沸石,为有关研究填补了空白。

其次,一般情况下中性盐硝酸钾需要很高温度处理才能分解成为固体碱,我们使用新方法使得硝酸钾的分解温度大为降低,而且抑制了90%的氮氧化物。第三,我们在硅材料上研制出介孔固体超强碱,又在介孔氧化铝上构建出固体超强碱,有关论文已经发表在德国《应用化学》、美国《无机化学》、《材料化学》等学术刊物上。