孔从洲在柞水 他是我们的中流砥柱――孔从洲中将在南京理工大学的创业时代

――孔从洲中将在南京理工大学的创业时代

“听说是孔从洲中将要来当我们的院长呢!”

“他可是个传奇人物呀,在西安事变时,他是城防司令,起着重要作用呢!”

“他还是毛主席的亲家翁呢!”

已经离休的原党委书记曲作家教授回忆说,1960年初,刚听说要组建炮兵工程学院时,同学们兴奋地这样议论。

原来,中央军委已经于1959年12月31日决定,以武昌高级军械学校为基础,与解放军军事工程学院的炮兵工程系合并组建成新的炮兵工程学院,并要求1960年上半年即完成组建任务,当年招生,9月即开学。

解放军军事工程学院是1953年陈赓大将根据中共中央的要求亲手创建的,因位于哈尔滨,简称哈军工,它是一所集中了各军兵种的综合性工程技术大学。因为国家高度重视,全力支持,集中了一批国内知名的学者,招收了一批最优秀的学生,短短几年时间就发展成一所与清华大学、北京大学齐名的中国著名高校。

但是为加速我国尖端技术和常规武器科技事业的发展,加强培养国防现代化所需的各类工程技术人才,国防部副部长、哈军工的院长陈赓大将1959年11月19日向中央军委提出一项具有战略意义的建议,将军事工程学院的炮兵工程系、装甲兵工程系、工程兵工程系、防化兵专业和空军、海军系移交给有关军兵种,单独成立工程学院。

炮兵工程系是第一个分建的,先要搬到武昌去。曲作家就是炮兵工程系的学生,他是1955年入学的,已在哈军工学习五年了,不过是四年级(哈军工初期的学制是一年预科、五年本科,年级以正式读本科开始算)。就学生而言,虽然很对这所已经名声显赫的军中最高学府依依不舍。但那时,人们对党的指示都是绝对听从的,何况他们还是军人。

不过,在听说了是由孔从洲中将来担当炮兵工程学院的院长时,他们感到宽慰了许多。因为他们不仅听说过孔将军的传奇经历,还亲眼见过他一次,留下了十分美好而深刻的印象。

曲作家他们是在1958年的暑期见到孔从洲中将的,当时他们到沈阳高级炮兵学校去实习,亲手操作大炮。而孔从洲中将当时就是高级炮校的校长,在他们为时一个月左右的实习期结束时,高级炮校专门举办了一个欢送仪式,孔从洲中将还亲自致辞并送他们到火车站呢。孔从洲中将亲切温和,平易近人,一点架子都没有!

几位学员在实验中炸伤了眼睛,孔从洲知道后说,年纪轻轻的,怎么能坏了眼睛,赶紧飞去北京,到最好的医院治疗!

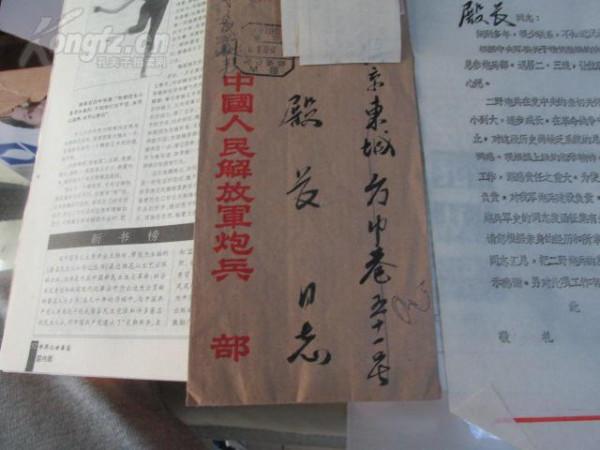

孔从洲中将1960年2月下旬接到组建炮兵工程学院的任务。当年组建,当年招生,当年开课,困难巨大。而首要解决的是选定与建设新校园。因为武昌高级军械学校的校园根本无法满足炮兵工程学院的建设需要。他陪邱创成司令员到保定、成都、西安等地勘察选址,历时一个多月,最后确定在西安市以南约二十五公里的秦岭山脚下的花园村建设校园。随后后到哈军工去看望炮兵工程系的师生,五月上旬到了武昌,开始组织合并建院的各项工作。

炮兵工程系从四月份动员之后,就开始行动起来,师生们自己动手拆卸实验设备,分解火炮,制作木箱,包装仪器……常常忙到深夜,仅仅一个多月的时间,全系1200余名师生包装了2700多箱物资,装了整整四列专车,从6月2日开始了千里大搬迁。颠簸了两天一夜,他们到了武昌。

到了武昌,走进武昌高级军械学校的校园后,原来的那股兴奋劲一下子就没了。这里的条件真的与哈军工没法比。哈军工的教学楼都是又壮观又气派的高层大楼,这里却大多是解放前盖的小平房,哈军工的中心广场有三个足球场大,这里却连完整的400米跑道都没有,哈军工的宿舍都是8人一间,床都是钢制的,这里却是二十几人挤在一个大房间里,一看就是仓促修整的双层木板床还没上油漆,有的还吱吱嘎嘎地直晃悠,不得不把几张床并在一起用绳子捆住……更要命的是,“从冰箱走进火炉”的“温度大跃进”使他们晚上12点之前根本睡不着觉!一会儿一身汗,得不停地冲凉。蚊子又多又大还十分猖狂……

温度大跃进,心情跌进冰窟。如此大的落差,大家总是有些情绪。这时,孔从洲院长来了,他走进了拥挤的学生宿舍看望同学们来了。大多同学都是第一次见到这么高级别的领导,这么一位有着传奇经历的中将,一时激动得不知说什么。孔院长笑着与同学们打招呼,问他们有什么困难,有什么想法,需要什么帮助……看到有的同学蚊帐没有挂好,他调侃起来:快把蚊帐挂好喽,不然,武汉的蚊子就要与你们接吻喽!大家也轻松地笑起来……笑声中,一切埋怨都烟消云散,有这么一个体贴关心大家而又乐观的领导,什么困难克服不了呢?为了国家的建设,国防的强大,炮兵的发展,这点困难又算得了什么呢?

9月份,搬迁完成了,新生招入了,新课开出了,学院的一切工作都以最快的速度步入了正轨。军校严格的日常作息制度与严谨作风也没有变。像曲作家他们班因为被抽调出10名学生后只剩6个人时,依然保持着排队上下课、就餐的习惯。孔从洲院长只要在学校,他也坚持出早操,有时比学员还早。从炮兵科学研究院退休的炮工二期学员王喜久记得,他们每星期六是会操,全校学员都要集合在一起。有一次他担任值日长,早早就到了操场,却见到了孔从洲院长。孔院长叫住了他,问他叫什么名字,还认真地检查了他的军风纪,他说,你的军风纪不严,就没法检查其他人。王喜久立即高声回答:“是!”心中一阵感动,其实,老院长自己就是在率先垂范啊!

尽管实验条件仍十分简陋,科研工作也启动了。像教学工作中提前吸纳一部分高年级学生一样,科研队伍中也补充进了一批高年级的学生,曲作家的同学王毓秀等人就是其中的一部分。1960年开学不久,王毓秀被抽到了化工教研室,在崔有信教员的指导下,他与其他十几名青年教师和学生组成了科研组,研制硼氢。硼氢是高能量的可燃物,可以作为固体火箭的高能量燃料。当时美国正在研制此类化合物。

王毓秀他们尚缺乏科研经验,也没有相关的科技资料,全凭着一股热情与奋发图强的心劲在干。他们日夜苦干了半年,制作成了一套实验装置,然后开始做实验,第一次实验就成功制成二硼烷,大家都兴奋不已,干劲更大。为了早出成果,他们分成了两个小组,实行轮班制。王毓秀带领一个小组每天中午2点开始工作,直到第二天凌晨2点交给由同学李伟民负责的另外一个小组。每个小组工作12小时,连续不停地做实验。

1961年6月的一天凌晨2点,王毓秀他们这组正在进行二硼烷加热转化为十硼烷的聚合反应时,李伟民小组来接班了。王毓秀考虑到这是第一次制造十硼烷的实验,正是关键而危险的时刻,便提出把这项实验做完再交班。大家同意了。王毓秀开始操作,李伟民与张德才一左一右在他身后注视着。可就在这时,意外发生了,玻璃转化反应管里出现了一个绿色火球,随后就变成一个薄薄的火焰层,沿着玻璃管迅速钻进王毓秀手中的二硼烷冷却阱,只听“轰”的一声巨响,王毓秀眼前闪出一团绿色大火球后,就什么也看不见了……

爆炸发生后,玻璃碎片四处飞溅,王毓秀的双眼受创,李伟民与张德才一个左眼一个右眼受伤,其他在场同学也程度不同受了轻伤,更为严峻的是,二硼烷是剧毒物质,大家可能都中毒了。一群人在学院医疗室经过简单处理后立即被送到武汉军区总医院,在医院里,医生给他们进行检查处理后,让他们先留下观察是否会有中毒症状出现。王毓秀、李伟民、张德才他们三个人也很快接受了手术。手术十分艰难,因为扎入他们眼中的都是玻璃碎片,在眼球的玻璃体中很难找到。给王毓秀的手术进行了一个上午,军区总院有一台当时很先进的仪器,可以观察眼中的异物,手术医生耐心细致地反复查找,直到实在找不到异物时才结束了手术。

手术相当成功,虽然仍蒙着纱布,王毓秀感觉到眼球可以转动了,他与李伟民、张德才继续留院观察,其他同学则没有出现什么症状,在医院住了一天就都回去了。崔有信教员、系政委与其他同志不停地来看望他们,孔从洲院长听说了,十分着急,他说,年纪轻轻的,眼睛非常重要,怎么能坏了呢,赶紧送到北京,到解放军总医院去救治!并指示立即坐飞机去!由校医院的一位医生陪同,同时联系炮兵司令部,请他们接机并安排好医院。

王毓秀说,那个年代,能坐上飞机可不是简单的事。他们从武昌飞到北京飞行了四个小时,到了北京,炮兵司令部的一位干部已经在机场迎候他们了,那司机说,用的是炮兵政委陈仁麒的车呢。他们被直接送到了解放军总院,那里也有两位干部在病房迎接,并安排好了病房。医院立即把他们送进眼科手术室,进行仔细检查。眼科主任是刚刚从美国回来的眼科专家,听汉语还有些困难,他称赞武汉军区总院的手术做得认真,他们也没有检查出任何异物。不过几天后,王毓秀的眼睛又疼痛起来,原来是炸入眼球深处的两粒碎玻璃被挤了出来,他又经历了一次手术。

在北京的总院休整了半个多月后,他们先后出院了。他们都重见光明!

王毓秀回到武昌就又投入到了工作中,过了几天,孔从洲院长居然到实验室来看望他了。孔从洲院长仔细端详着他的眼睛,关切地问,伤得如何,现在怎样了?有什么要求吗?还说,他前几天到北京出差还专门到医院去看他们,没想到他们已经出院了。受伤后,院领导那么关心他们,王毓秀已经十分感动,现在孔院长又亲自来看望,他更是不知说什么好,只是回答:“挺好的,没有问题,请首长放心!”他想,领导这么关怀我,怎么能再提任何要求呢?只有更加努力工作,不辜负首长的关怀。

王毓秀毕业后留校工作,1963年被查出肾脏因那次实验中毒而受到伤害,肾蛋白出现三个指标为阳性,却又没什么彻底治愈的办法,只有长期服用中草药。但王毓秀一直保持着乐观向上的精神状态,坚持工作了一辈子,为学校的学科建设和环境学科的发展作出了贡献。

因为要纯洁队伍,上级强令学校清退一名骨干教师,孔从洲火了,说,学校的教师好比是打仗第一线的指挥员,不问青红皂白就把指挥员撤下来,这个仗还打不打?

南京的春天,云气缭绕紫金山,青藤枝蔓古城墙,绿柳才黄秦淮河,风吹虬梅满城香……

在南京东郊孝陵卫有一片神秘的营地:林木森森,花草丛丛,掩映其中的是一排排的平房与纵横交错的笔直道路。据说,明朝时就里是驻守军队的营地,以后清朝军队、国民党陆军大学、日本侵略军都在这个营地驻扎,解放后,又先后是解放军华东军政大学、总高级步兵学校、高射炮兵学校的校园。1962年9月,这里的主人换成了刚刚组建的炮兵工程学院。

原来,1961年6月,解放军副总参谋长张爱萍上将在视察西安校址时,认为学院院址和建筑规划不符合军委“山、散、洞”的要求,应停止修建。就在大家愁眉难展之际,时任总参谋长的罗瑞卿大将到学院视察来了,他在听取了孔从洲的汇报后,说:南京高射炮学校的校舍很多,用不了,……我看你们学院和高射炮学校对调一下校址,既不影响他们办学,又可解决你们的问题。这件事,回北京后我同炮兵领导同志商量。

1962年2月,军委炮兵作出决定:炮兵工程学院与高射炮校互换校址。从8月份开始,炮兵工程学院分散在武昌、西安、沈阳三地的大队人马陆续向南京集中,9月份胜利会师。从此结束了“四海为家”的艰难局面。

这是1963年开春的一天,经历了两次大搬迁的炮兵工程学院的校园里,梧桐泛绿,杨柳抽芽,到处呈现出动人的生机,尤其是学校办公楼前面那条路的两旁,灿烂的樱花盛开,像燃烧的激情……

刚刚留校工作不久的金志明、刘俭、靳开森、汤瑞峰、曲作家等几名青年教师也是格外轻松愉悦。他们借了一部照相机,一起走到了这条路上,要用相机记录下这美丽的风景与心情。他们正在拍照的时候,办公楼那边走过来一个人,微笑着同他们打招呼,要同他们一起拍照。来的就是院长孔从洲中将!孔院长说他昨天刚从北京开会回来,刚才在办公室里看到他们,来一起放松一下。金志明他们非常高兴,立即与孔院长一起拍了一张合影。不过,他们已经了解了孔院长的这种随和平易的作风,也没有特别激动。金志明说,孔院长经常到基层来,有时还到教室去听课,与教师聊天,对教师很温和。

孔从洲将军在担当沈阳高级炮校校长时就深深体会到,要办好一个学校,必须拥有一支相当数量的高水平的教师队伍。但组建炮兵工程学院,最大的难题就是师资队伍的建设问题。武昌高级军械学校的主要任务是培训军队干部,掌握军械的维修、维护技术与管理方法,1960年6月时,全校的军事、技术教师也只有149名,30岁以下的占80%,90%是解放后入伍,多数是中学肆业或毕业后经过部队中级技术学校学习后任教的。

合并后,武高的大多教师都不再从事教学工作。

但哈军工炮兵工程系的教师与教学辅助人员加在一起也不过198名,其中高级讲师以上的教师13名,只有2名教授。尤为突出的困难是,哈军工的基础课是统一安排的,所以炮兵工程系没有自己的基础课教师队伍。

而炮工新生一开学就要进行开展基础课的教学,怎么办?炮工组建了,自然要扩充一批专业。哈军工炮兵工程系有8个专科,炮兵工程学院组建后,在哈军工炮兵工程系的基础上,扩建成6个系23个专业(另外,武高原有的系科合并为一个系),专业课师资队伍也还要继续补充,又怎么办?

孔从洲与学院领导当机立断,首先解决基础课教师队伍,几个办法:一是从哈军工争取到了19名基础课教师;二是从专业教师和水平较高的实验员中抽调70名教师承担基础课教学任务;三是对新生展开的战术野营训练和下连队当兵锻炼提前到入伍教育之后,使得基础课教师多出三个月的备课时间。

与此同时,学院把1960年毕业的哈军工炮兵工程系的106名学生全部留下来补充到教师队伍中,并到各著名高校寻求支援,调进或借用一批教师,选调优秀毕业生。孔从洲院长还给时任教育部部长的杨秀峰打电话,要求给予支持。孔从洲与杨秀峰在战争年代即相识并结下深厚友谊。教育部长杨秀峰立即要求教育部所属36所重点高校要把优秀毕业生支援给炮工。因此,选调工作十分顺利。就这样,仅仅一年时间,炮工就拥有了一支596人的师资队伍,虽然离规划的目标还有一段距离,但已经可以保证教学工作正常开展了。

队伍虽然是新组建的,但学院要求,教学质量还不能比在哈军工时降低。在副教育长兼训练部部长祝榆生的直接领导下,沈正功教授负责抓教师“教学关”,严格实行“一备三试讲”制度,就是要求每个教师在开设一门新课之前都要经过备课、试讲、试做作业、试做实验这几个程序。沈正功教授对试讲的要求非常严格,每次都是各教研室的老教师组成考察组,首先查讲稿是否完整,又要求上课脱稿,然后再考察讲课的内容与表述能力,同时要求板书规范,画图精确,要注意仪表风度等等。很多教师都经过了几次试讲才通过,还有教师几次试讲没通过,就一直没有走上讲台。

业务上对教师严格要求,孔从洲院长在生活上十分关心他们、政治上特别保护他们。

1960年,正是三年困难时期最严重的一年,大家都吃不饱。学校千方百计地生产粮食与蔬菜,喂养家畜家禽,组织打鱼队、打猎队,甚至采集了一万多斤的树叶制作成所谓的“叶蛋白干粉”与面粉和在一起做馒头。孔从洲院长自己还四处求援,到武汉军区(?)弄来了一批黄豆。

炮兵科学研究院的58级校友刘作山回忆了这么一件事:1960年他被抽调到雷达教研室,这年冬天的一天,他与一些教员正在教研室备课时,孔从洲院长来了,他进屋就嘘寒问暖,“怎么样啊?冷不冷啊?能不能吃饱呀?”当时就有教员说,没油水啊,粮食还给我们减了,吃不饱啊。孔院长听了不但没有责怪他,反而说:“唉,教员很辛苦啊,还是吃原来的标准!”

果然,教员的粮食定量恢复了原来的标准。当时因为供应短缺,师生的粮食定量每月都减少了一些,学员的定量由45斤减到42斤,教员由38斤减到32斤。这样的定量正常情况下勉强能吃饱,但因副食供应远远不够,所以营养还是跟不上的。

在那个激情燃烧的年代,生活上的困难,再难也能克服,政治上的危机,要处理起来就不那么容易了。炮工是军事院校,招收的学生要经过严格的政治审查,调入教师更是注重出身。1959年,林彪主持军队工作后,更是突出政治,运动不断,政治审查更为严格,炮兵也要求院校“纯洁队伍”,在此形势下,炮工政治部门查出了一名教师的“政治”问题,要安排他专业。

这名教师叫王�。王�是复旦大学数学系的高材生。复旦数学系当时拥有苏步青、陈建功、谷超豪等一大批中国最顶尖的数学家。王�学业优秀,毕业后被留校任教,1954年调到哈军工,跟随著名中青年数学家、恩师卢庆骏和孙本旺上辅导课,卢庆骏是哈军工数学系主任,是苏步青的高足,1953年被哈军工从复旦挖走,据说“从不表扬人”的他,听过王�的辅导课后曾说:我从来没听到过这么好的辅导课。

1956年,王�开始担任主讲,很快即受到学生的欢迎,并在校内有了声名,甚至主持工作的副院长刘居英将军都知道了这么一个课讲得非常好的年轻教员。

1960年,王�随炮兵工程系到了炮兵工程学院,几乎承担了学院所有的数学课。因武昌校园太小,1961年学院将1-3年级学生送到沈阳,借用炮兵政治干部学校的校园组织基础课的教学。

副教育长兼训练部长祝榆生还曾组织所有基础课教师听他上典型课。为补充师资队伍,祝榆生从58、59级学生中抽出来的优秀学生办了个教师进修班,也请王�主讲。

可是政治部门认为王�出身剥削阶级,是被清理的对象,要安排他转业。也不知怎么搞的,消息传到了南京大学,他们就找上门来表示:你们不要,给我们,我们派小车来接。孔从洲知道了这事,立即指示政治部门:王�转业的事别提了,如果上级问起来,我负责好了。没想到,事情并没有结束,不久,军委炮兵的一位领导同志来到学院责问孔从洲,“为什么不同意处理王�?” 一向温厚的孔从洲硬生生地顶了起来,说:“学校的教师好比是打仗第一线的指挥员,不问青红皂白就把指挥员撤下来,这个仗还打不打?别说学院的教师这么缺,就是比较多,也不能轻易处理,更何况像他这样有水平的教师。把他处理走了,我,或是你们首长去给学生上课,行吗?这样好的教师都不要,学校还怎么办?”

以服从为天职的军中,孔从洲院长硬是顶回上级,留下了王�。王�留在炮工,一直到退休都在教书。南京理工大学多年来在国家、省级的各项大学生数学竞赛中都成绩突出,王�功不可没。

“文化大革命”开始后,首先被批斗的是“华工三家村”,造反派找到孔从洲将军搞“黑材料”,孔从洲义正词严地说,事情虽然是他们做的,但那时我是院长,所有的责任由我来承担,跟他们没有关系!

赵清林老师在建院初期是院办公室的秘书,曾多次跟孔从洲院长出差。1961年的一天,他跟随孔院长去西安办事,临回程的前几天,孔院长忽然对他说:“赵秘书,听说你有个女朋友在宝鸡?好了,这两天没什么事了,你去看看女朋友吧”。赵清林非常感动又十分惊讶。他这个女朋友是原来教研室一位同事的妹妹,还在宝鸡读书呢,寒暑假时到她哥哥这里来认识了赵清林并开始交往的。赵清林从来没有跟别人提起过这事,孔院长怎么知道的呢?他后来对老伴说,他们能走到一起,还是多亏了孔院长帮忙呢。

跟着孔院长时间久了,他明白了,就像一位老师说的,群众路线是中国共产党的法宝,孔从洲将军也是特别善于运用这个工作方法。他经常深入到师生中去了解情况,倾听大家的想法。所以学校的大事小事,他都是心中有数。

孔院长尤其尊重老教师,有什么问题都会征求老教师的意见,专门制定了“老教师座谈会”制度,不定期地召集一些老教师与老干部,同他们商讨建院和教学工作大计。我校退休(离休?)教师王延奇就曾参加过这样的座谈会。王延奇1942年考入重庆兵工学校大学部,解放后曾在湖北省立高级工业学校教书,被这个学校的军代表动员参了军,成为军武昌高级军械学校教员,后来转向管理,先后负责教务、基建工作。

他回忆说,孔院长特别尊重老教师的意见。

刚建院时,廖成美政委带着孔院长巡视校园,他就向孔院长介绍情况。当时,王延奇已经受命负责实验室与实验工厂的建设,正在考虑建设方案。学校也在权衡是否采用苏联专家撤走之前提供给他们一个方案。孔院长就问他:“你在这里工作时间较长,你觉得苏联专家这一套怎么样?”王延奇回答说:“我觉得苏联这一套比较正规,摊子比较大。

我的看法是,根据我国的实际情况来看,可能做不到。我的意见是搞得小一些,精干一些”。孔院长同意了他的意见,而且以后在碰到这方面的问题时,还经常打电话叫他去讨论。

不过,他多听多了解情况,却并不干预具体负责的干部们的工作,而是充分信任,大胆放手,鼎力支持,同时勇于承担责任。时隔多年之后,苏广义在回忆孔从洲院长时,对他的这种领导风格依然感佩。

“文化大革命”波澜壮阔,因为它不仅是一场政治斗争,更是一次遍及到了中国大地每一个角落的群众运动。每一个省市、每一个行业、每一个单位都经历了一次又一次惨烈的争斗。而且,斗争的内容与形式都有着惊人的相似之处。

组建没有多久的炮兵工程学院也在这场罹难之中,发生了一件又一件的悲剧。不过,这时的炮兵工程学院已经在1966年4月1日改变了体制,脱离军队编制,改为地方院校,被命名为华东工程学院。留苏回来的李仲麟少将被任命为院长兼党委书记。

他上任没两个月,6月13日,被迫在动员大会上代表院党委作出了一个痛苦的决定,停课闹革命。可是他没想到,首当其冲被“革命”的是分管与负责教学科研工作的副院长祝榆生、教务部部长苏广义与基础课部部长沈正功。

8月19日,他们被粗暴地扭到群众组织中接受批斗。在学校历史上,这一事件被称作“八・一九事件”,而被批斗的三人被称作“华工三家村”。造反派苦心孤诣地搜罗材料要把他们批臭,甚至到北京找到了孔从洲。

孔从洲将军已经于1964年7月被任命为炮兵副司令兼炮兵科学技术研究院院长。孔从洲对炮工来的人总是热情接待,有求必应的,但是对“造反派”却义正词严地说,事情虽然是他们做的,但那时我是院长,我负责,没有我的认可,他们也不能做,所以,所有的责任由我来承担,跟他们没有关系!

事实上,虽然是毛泽东的亲家翁,孔从洲也没有摆脱被批斗,靠边站的厄运。

1960年建院之时,邱创成司令员就提出过要求,在教学工作上“把军工的一套东西带来”。而具体负责这项工作的主要就是祝榆生、苏广义与沈正功三人。孔从洲院长也特别信任与依靠他们。

作为中国第三代主战坦克的总设计师,祝榆生在2005年获得了“兵器工业科技发展终身成就奖”。从1958年调哈军工炮兵工程系后,直到197?年,他一直在炮工工作。他1938年就参军,是一位参加过第一届全国英模大会的军队模范。

在部队中就曾担任教育股长,搞些炮兵技术工作,在一次迫机炮发射试验中,被炸掉了一支手臂。解放后,他到了总高级步兵学校,担任教育长。到哈军工后担任炮兵工程系的副主任,炮兵工程学院组建时任副教育长兼训练部部长,后任副院长,主抓教学与科研工作。

他善于学习、勤于钻研,是一位知识广博而又富于想象力与创造力的领导,在教师中有着很高的威信。他有主见,有魄力,在学院组建扩充专业时,他力主开设了许多国内首创的专业,有些甚至是十分前沿的专业。

比如炮兵数字计算装置专业,重点研究武器的数字化,实际上主要就是研究计算机。这在当时可是最早的计算机专业了。可惜的是,在招收了两届学生后,这个专业被炮兵砍掉了。不过,负责这个专业的教学队伍被保留了下来,并开始搞科研,成为日后计算机学院的基础。

苏广义、沈正功与祝榆生的共同点是,都特别重视基础课的教学,都强调严格教育。苏广义具体负责教学计划与大纲的组织实施,沈正功具体负责教师的进修培养等。苏广义曾带队到一些用人单位去调研,得出结论,基础课教育应该继续加强,基础扎实了,适应面宽。所以,在组织实施教学时,炮工所有专业的前三年都是大致统一的基础课,“生、光、电、化无所不学”,尤其是数学,是按北京大学数学系的标准来上相关课程的。

1960年,还是高举总路线、大跃进与人民公社“三面红旗”热潮方兴未艾之时。“两忆三查”、“院校整风”、“下楼洗澡”……运动不断。在大学里,也时刻存在着以政治为中心还是以教学为中心的斗争。1960年8月召开的第八次全军院校工作会议,根据林彪的指示,要求军队院校必须贯彻 “少而精、短而少”的教学原则,实现“非常无产阶级化,非常战斗化”。还制定了很多压缩学制、减少课程、突出政治与军事教育的具体措施,要求各院校贯彻执行。

在此之前的一个月,教育部在青岛召开部属36所重点高校教学改革研究会议,苏广义得到消息后,上报孔院长,希望能去参加。孔院长立即给教育部杨秀峰部长打电话,争取了2个旁听名额,由苏广义与教务处副处长熊正威与会。在青岛会议上,一些院校在发言中,调子很高,提出要“反修批修”“拔白旗”,狠抓走“白专道路”的人。但杨秀峰部长在主持会议发言和最后总结时,都没有提这个问题,突出强调的是:在现有形势下,“要独立自主攻尖端”。

苏广义与熊正威回校向孔从洲院长汇报会议精神后,孔从洲坚决地说,拔白旗,搞来搞去就是要把几个业务尖子搞掉,我们不搞。

此后,炮工也根据要求进行了教学改革,但是在孔院长的支持下,他们把教育部“自力更生抓尖端”与炮兵党委“教学水平不低于地方同类院校”作为“尚方宝剑”,仍按照自己的想法对教学大纲与计划进行着一些“削枝强干”改进。突出政治、思想工作也是延续哈军工炮兵工程系的成功经验,发动教师做学员的思想工作,并且认定,学生都是按照部队院校的标准录取的,政治素质都很高,思想问题主要是学习跟上跟不上的问题。因此,政治教育的时间仍保持在10%左右。

这种明里应和,根据教育发展本身的规律,根据自身的实际情况灵活执行上级指示,实际抵制“极左”路线的做法,保证了教学秩序与质量,是炮工稳定发展的关键。但是在1964年的第十次全军院校工作会议上,炮兵工程学院却与哈军工等四所学校被作为反面典型受到了批评。与此同时,解放军总政治部树了“全军学校的一面红旗”――长沙第二政治干部学校,说该校以95%的时间学政治。

在那个年代,在运动中,“批评”往往会上纲上线成为“批判”,一旦被“批判”,不仅政治生命结束,甚至生理生命也会消亡。文化大革命期间,“华工三家村”遭受批判的“罪名”正是那些曾经被“批评”的“错误”。但是因为有孔从洲院长在那里顶着,祝、苏、沈,以及其他一大批有想法有干劲的干部,都在为学校的健康发展奋力拼搏着。正如苏广义所言,因为他们有孔从洲将军这个强大的后盾与充分的支持,他说: