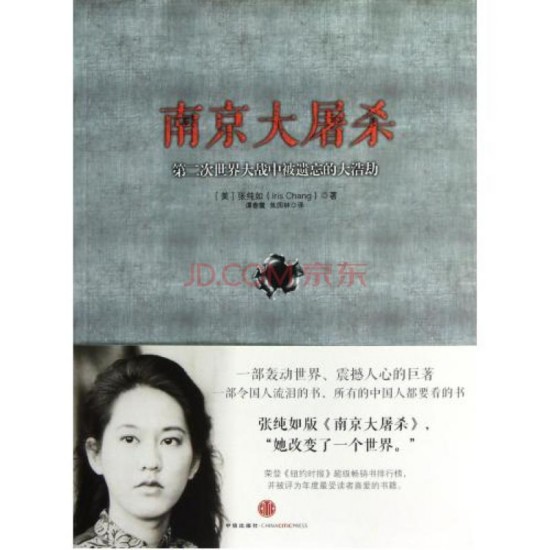

张纯如与南京大屠杀 《张纯如》与南京大屠杀

影片简介: 《张纯如》是一部高清晰剧情纪录片,真实记录了一位年轻勇敢的美籍华裔女作家,如何以自己的生命,深入探索1937年南京大屠杀那段黑暗的人类历史,并将它还原成文字,著成一本震撼人心的畅销书的历程。

该片由多伦多史维会和大地娱乐(香港)有限公司共同投资一千万元人民币拍摄。影片将展现张纯如如何深入探索南京大屠杀这一段黑暗历史、还原历史真相的心路历程,并以张纯如的视角展示侵华日军南京大屠杀的暴行。影片主人公张纯如与NBA体育明星姚明、著名钢琴家郎朗被誉为当下美国最引人瞩目的三位华人青年,电影通过不仅真实展现张纯如在探索历史黑暗旅程的全部过程和内心感受,而且结合大量珍贵史料与幸存者口述,运用时空交错的拍摄手法,揭开了一幕幕历史真相,见证了那一场惨绝人寰的暴行。

可以说,这不仅仅是张纯如个人的故事,更是一段痛彻骨髓的历史。 影片中既有演员的表演,又有张纯如的家庭录像片段,还有她的亲友的口述、对幸存者的采访以及历史资料等等元素,似乎很难把它归入哪一类型。

而在影片主创看来,这就是一部纪录剧情片。“创作部分(剧情部分)是由演员根据张纯如周围的亲人、朋友的讲述以及她的日记的内容来表演的,尽量接近真实而非创作。

”据介绍,剧组曾派出两名观察员深入到张纯如的生活中,回顾了她从小到大的经历,也曾花了六个月的时间演剧美加媒体对张纯如的采访和影像资料,“都是真实的或者是基于真实进行的一些猜测。” 背景介绍: 2006年,加拿大真相记录制片公司于去年12月起在南京拍摄《张纯如》一片。

在近半年的拍摄过程中,该片还曾前往日本、美国和加拿大取景。电影通过张纯如写书时的心路历程,时空交错地揭开一幕幕历史真相。除了使用一些珍贵的历史和资料片段,影片中还有华裔女演员郑启蕙对张纯如的“演绎”片段。

除了相貌气质高度酷似张纯如,同样从事写作的郑启蕙本人也曾被张纯如的作品深深震撼。她在2005年读完张纯如的著作《南京大屠杀》后,对张纯如的勇气和写作天分产生了极大的仰慕。

当她尝试接触这位女作家时才知道她已离世。但郑启蕙没有放弃,终于在翌年联络到张纯如的丈夫,并亲身前往美国搜集有关张纯如的资料,渴望有机会能把她的事迹写成剧本。

数月后,身为专业演员的她得知制作方开拍这部电影并在寻找一位女演员扮演张纯如时,便马上主动联络电影导演,写了一封很长的电邮,其中一句话令人印象深刻:“你们不用找了,我就是张纯如”。导演经过数百位演员的挑选,证实了这句话。

在完成拍摄工作离开中国之时,郑启蕙把一首有关张纯如的诗送给我们看。她在扮演张纯如的过程里,深深地被张纯如的坚毅精神和受害者的苦难所触动,写成一首真挚感人的英文诗。她也同时把这首诗交给制作组的一名年青助理岑宁儿。

毕业于加拿大约克大学音乐系,与郑启蕙年纪相若的岑宁儿,亦因参与拍摄这电影而得以深入认识那段历史并被深深打动。郑启蕙所写的诗启发了岑宁儿的音乐灵感,她马上把诗谱上了音符,再由自己唱出。

当导演听到她优美和充满感情的歌声与歌曲旋律,立刻决定采用作为电影的主题曲。所有观看过电影的人,无一不被这曲与词感动。【1】 该片导演安妮•彼克说:“历史是没有国界的,南京大屠杀是反人道的罪行,应该让世界了解这段历史,我们希望用镜头保存和传播历史真相。

”她表示,通过阅读张纯如的著作和拍摄这部纪录片,使她对南京大屠杀的历史有了深入的了解,并深感震撼。“这是一段我终身难忘并将影响我一生的经历。

”该纪录片完成后片长约九十分钟,除在影院放映外,还将制作成电视版和DVD发行。 1997年,影片的主角张纯如用英文写出了轰动世界的《南京暴行——被遗忘的大屠杀》,让欧美读者翔实地了解了南京大屠杀。该书曾连续14周名列《纽约时报》畅销书排行榜,至今已经再版十余次,印刷近100万册。

2004年8月,张纯如飞往肯塔基州采访,但一抵达目的地就病倒了,住院治疗三天后飞回旧金山。工作不顺让她很沮丧,她开始接受心理治疗,但她放不下手头的工作,很快又埋头整理写作材料。

此后张纯如精神状态时好时坏,9月就有过一次自杀的苗头。到10月她的身体和精神状态恶化,无法照顾幼子,夫妇俩将儿子送到伊利诺伊州的外公外婆家照看。

纯如死前留下了一张纸条,要求家人记住她生病前的样子,她说:“我曾认真生活,为目标、写作和家人真诚奉献过。”她的遗体葬在在加州洛斯盖多圣安东尼牧场的天堂之门公墓,墓碑上写有这样的话:“挚爱的妻和母亲,作家、历史家,人权斗士。

”张纯如的突然辞世,在北美大地产生了很大的反响,也让国人感到震撼。她留给了我们一段难忘的记忆,所说的记忆,就是第二次世界大战期间,日本侵略者在中国南京制造的惨绝人寰的大屠杀,而张纯如最为引人注目之处,就是她写下的历史纪实著作《南京暴行》引起了美国乃至西方世界对这段历史的关注,也唤醒了华人世界对这段历史的记忆。

影片分析: 1.

多重叙述层次中的“情景再现” “情景再现”是广泛运用于电视节目创作中的一种叙述手法,又称“情景重现”、“真实再现”、“现场模拟”等。电视节目中的“情景再现”最早见于纪录片领域,随后渗透到其他各类节目形态中。

“情景再现”最突出的特点是能有效地缝合叙事断点。我们知道,在缺乏现场资料的情况下,最常用的补救方法是请旁观者或当事人回忆事发情况,这的确能在一定程度上起到还原现场的作用。但由于画面内容不够丰富,常常影响传播质量。

尤其在事件中起关键性作用的场景缺失,不但弱化了节目的表现力,还可能影响观众的理解和接受,有论者把这种核心事件现场缺失的现象称为“叙事断点”。而“情景再现”,正能起到弥合“叙事断点”的作用。

在影片《张纯如》中,“情景再现”自始至终贯穿首尾,片中既有演员扮演张纯如故事的剧情式展现,也有张纯如及其家人、好友生前接受采访的影像资料,更有南京大屠杀的证人证言及历史资料展现,因而是一部很难具体归类的多元复杂文本。

有观点认为,“情景再现”是一种虚构文本才会采用的手法,运用在以“真实”为最高宗旨的纪录片中会损害影片的艺术真实性。不过所谓的“艺术真实本身就是一个极为复杂的动态结构系统……艺术真实最基本的存在方式(基元)就是主客体之间的一种特殊的审美价值关系:或是创作主体幻化出一个非现实的、精神性的,但包含着艺术家真实感受与体验的假定性意象世界(作品客体),它对于创作主体具有真的价值;或是鉴赏主体能对非现实的、假定性的意象世界(作品客体)进行创造性的积极体验,感受到其中真的价值创作。

艺术真实的全部秘密都包含在这一主客体价值关系中”【2】。具体到影片《张纯如》中,创作主体(编导)已然把自己的“真实感受与体验”最大限度的投射到了创作中,因而从主体方面而言,《张纯如》的“真”不言而喻;而从观众的角度来看,也一定能感受到影片摄人心魄的真实力量,所以,情景再现没有削弱《张纯如》的真实力量,而是有效的加强了这一力量——当然,历史是被叙述出来的,真实总是被某种特定话语所建构的,纯粹的、不带有人性主体介入的“绝对真实”是不存在的,《张纯如》也如是。

事实上,从叙事学上来看,《张纯如》中的“情景再现”也构成了影片的一个独特的叙事层次。

按照热拉尔•热奈特的定义,“叙事讲述的任何事件都处于一个故事层,下面紧接着产生该叙事的叙述行为所处的故事层”【3】,影片以《张纯如》自杀开始,此时的画外音开始引领观众进入一个年轻女子令人唏嘘不已的人生之旅,然后又不断的插入不同受访对象的影像资料,事实上,这一个个受访资料就构成了一个个相对独立的叙事层(元叙事),而“情景再现”在若干个叙事层中起到了贯穿首位、勾连全片的作用,从这个意义上讲,《张纯如》中的“情景再现”所在的元故事层与全片的关系正如热拉尔•热奈特所称的“因果关系”,在这种关系中,元故事事件赋予第二叙事解释的功能。

【4】 而按照安德烈•戈德罗和弗朗索瓦•若斯特德观点,《张纯如》中那个叙述的画外音事实上也构成了所谓的“大影像师”的声音,与通过受访者所体现的明现叙事者身份的声音一起,使得《张纯如》全片在“陈述”和“叙述”两种叙事机制中来回穿梭。

【5】 2.

大屠杀话语中的独特影像 当然,无论采取怎样的叙事手法,影片的叙事立场是清晰可见的——这一立场首先在创作者那里得以确立,然后通过观众的观影经验被体验出来(此处的“观众”仅指普遍意义上的观影者,有特殊经验者不论)。

二战以后,大屠杀话语成为西方文化中的一个活跃部分,在诸种大众文化形式的叙述中,大屠杀的整体身影被建构出来,用大屠杀幸存者和诺贝尔文学奖得主埃姆雷•凯尔泰茨的话来说,“我们只有在美学想象力的帮助下,才可以对大屠杀,这个不可思议的和令人迷惑的事件形成一个较为真实的认识。

”【6】当然,影视艺术便是公众们最常借助的“美学想象力”形式,从阿伦•雷乃的《夜与雾》开始,经由斯皮尔伯格的《辛德勒的名单》和波兰斯基的《钢琴师》的普及,世界电影艺术长廊中已经有了一道独特而又苦涩的“大屠杀”风景线。

不过必须指出,西方电影界的“大屠杀”几乎仅且仅指纳粹对犹太人的作为。在英语语境中,使用“Holocaust”一词来专指纳粹的屠犹行为,而“Holocaust”又与希伯莱语中的“Shoah”相对应;而提及南京大屠杀时,英语世界基本上都用“Massacre”来指称。

相而言,“Holocaust”(Shoah)带有极强的宗教文化意涵,有献祭、牺牲、殉难的强烈意味(不过也正因为此,亦有不少犹太人反对使用“Holocaust”或“Shoah”来指称纳粹屠犹事件,因为这会让人联想起《圣经》中犹太人的负面形象而冲淡了纳粹的刽子手色彩)。

但总的来说,“Holocaust”(Shoah)词义中的强度和震撼性都是要远强于“Massacre”的,因为小规模的群体争斗所导致的死亡事件(甚至黑帮火并)都可以用“Massacre”来指称。

可是在英文语境里,南京大屠杀通常都是“Massacre”。此外,另一个英文语词“Genocide”主要指种族灭绝式的屠杀事件,如殖民者对土著人的灭绝性杀戮、近世卢旺达和巴尔干地区的种族清洗,都是“Genocide”;至于红色高棉匪所实施的夷所思的大屠杀行径,有学者称之为“Auto-genocide”,意指某一种族对内的“自我灭绝”。

值得一提的是,张纯如自己的著作正标题使用了“Rape”一词来指称发生在南京的那场大屠杀,这个词更加带有劫掠、浩劫、蹂躏的意思,而在副标题里,张纯如直接使用了“Holocaust”来形容那场被西方主流话语遗忘的南京大屠杀事件——个中深意,放在英文语境里显然更有其特殊的意义。

相较于大屠杀(即纳粹屠犹)事件在西方主流话语中的反复表述,“南京大屠杀在这个话语中始终处于被遗忘和搁置的状态,印证了操控和复制这个话语的内部机制的集体意识的局限”【7】。

具体到电影界,中国影人虽有多部讲述南京大屠杀的影片问世,可惜未能起到跨国传播的作用,遑论影响主流西方话语?于是,由西方人自己制作的《张纯如》在这个极不正常的大屠杀语境中的意义就犹为明显。因为在当代社会里,“随着大多数具有社会意义的行为得到了一长串复杂的因果和功能依赖关系的中介,道德困境消失在视野之中,而做进一步检审和有意识道德选择的机会也就越来越少了”【8】,也就是说,细化的社会分工和冗长的生产链条使得个人行为与其后果之间的距离被空前拉大了,这种前所未有的距离显然造成了西方观众普遍存在的对南京大屠杀的道德盲视——他们“看不到”南京大屠杀,于是他们也自欺欺人的以为不用承担任何道德责任。

从这个意义上讲,“道德看起来符合视觉法则。

靠近眼睛,它就是庞大而厚实;随着距离增大,对他人的责任就开始萎缩,对象的道德层面就显得模糊不清。直到两者达到消失点(vanishing point),并逸出视野之外”【9】。

因此,《张纯如》的问世也有其不可或缺的意义——消弭西方主流社会与南京大屠杀事件中的遥远距离,强迫西方主流社会近距离凝视南京大屠杀事件,从而拷问他们的道德良知。 必须指出的是,以上论述并不代表对《张纯如》所揭示的历史事实就只能不加处理的接受,长期以来,“我们在考察南京大屠杀、日本侵华事件之初,就将它设定为一种事实,所有的工作都是为了找寻、求证这样一个单一化的事实。

我们当然可以把这个问题推进——如果我们对目标进行反思的话,会发现这个目标实在寻求过程中被不断建构的”【10】——自然,影片《张纯如》也参与到了这个建构过程之中。

3.对女性知识英雄角色的塑造 一个不容忽视的现象是:张纯如是个弱女子,而且在美国社会中属于少数族裔——中国移民。

所以严格的说,张纯如的身份并不符合“白人、男性、中产阶级”这一美国社会的主流身份符码。 女人是两性关系中的弱者,战争来临,女人也成了最悲惨的受害者。

从影片《张纯如》来看,也是如此——但更为吊诡的是:承担起拯救女性受难者重任的还是一个弱女子——这么说绝无诋毁其他历史工作者,特别是片中曾经采访过的那些男性受访者的意思,而是单从影片文本看来,完全是一首女性意图拯救女性、但女性拯救者最后又以身殉道的凄美悲歌。

西蒙•德•波娃曾说过,“一个女人之为女人,与其说是‘天生’的,不如说是‘形成’的。没有任何生理上、心理上或经济上的定命,能决断女人在社会中的地位,而是人类文化整体,产生出这居间于男性与无性中的所谓‘女性’”【11】。

从这个观点来看,张纯如在《张纯如》中没有什么女性身份表现出来——张纯如几乎没有承担起任何人类文化所赋予的“女性”职责。

诚然,张纯如的丈夫在片中接受访问,不过对于他与张生前的夫妻生活或者爱情经历,《张纯如》未着篇幅(这里可能也是影片需要注意的一个细节,因为影片给人的印象似乎是:张纯如因不堪心理压力而自杀,其夫似乎未起到及时开导的作用,而且张长期在外调查取证,可能疏远了与丈夫的关系);此外,张纯如儿子的出生也曾被影片提及,但只是作为张忘我工作无心家庭的一个例证;于是,在整部影片里,张纯如与小家庭的关系只是若即若离,真要细究起来,她与父母(大家庭)的关系反倒显得更紧密些——而这种“女儿”的身份也直接投射为张对“中华民族的儿女”这一宏大的身份认同感。

从《张纯如》影片来看,张纯如只是一个近乎疯狂的历史研究者和作家的身份(同时,她的“无根”漂泊状态意外的反讽了她的中国裔出身),当然她的女性敏感也让观众们对张纯如的不幸有了更多的关怀。

在影片中,受害者很多都是女性,一直都以苦弱、无助的形象出镜受访(张纯如在片中亦曾感叹幸存者现今生活的窘迫);而那位否认南京大屠杀史实的男性日本右翼作家,则采取了某种咄咄逼人的态度,从而令人生厌——当然想要抵赖铁一般的历史事实,他必须得采取一副无赖嘴脸才成。

当然,女性的身份也给《张纯如》抹上了一层柔美的色彩,片头便是张纯如在海边漫步的情景,其间悠扬的歌声响起,金色的阳光撒满沙滩,不禁让观众们对这位女性知识英雄充满了艳羡,而此种情景与张最后的自杀相比,更是令人唏嘘不已。

一个民族的苦难压在一个弱女子肩上,当然会把她压垮。 注释: 【1】刘美玲《<张纯如•南京大屠杀>:张纯如精神的延续》,载《艺术评论》2009年第6期,第76页 【2】朱立元、王文英《真的感悟》,上海文艺出版社,1989年,第291页 【3】热拉尔•热奈特《叙事话语 新叙事话语》,中国社会科学出版社,1990年,第158页 【4】同上,参见第161页 【5】参见安德烈•戈德罗、弗朗索瓦•若斯特,《什么事电影叙事学》,商务印书馆,2005年,第47~63页 【6】《未损坏的大屠杀文化》,布达佩斯1993年,第22页 【7】李洋《大屠杀的目光伦理》,载《电影艺术》2009年第4期,第59页 【8】齐格蒙•鲍曼《现代性与大屠杀》,译林出版社,2002年,第35页 【9】同上,第251页 【10】王炎《奥斯威辛之后》,三联书店,2007年,第123页 【11】波娃《第二性》,湖南文艺出版社,1986年,第23页