邱晓梦《秦观、苏轼的贬谪诗词中的情感意蕴和人生态度之比较》(

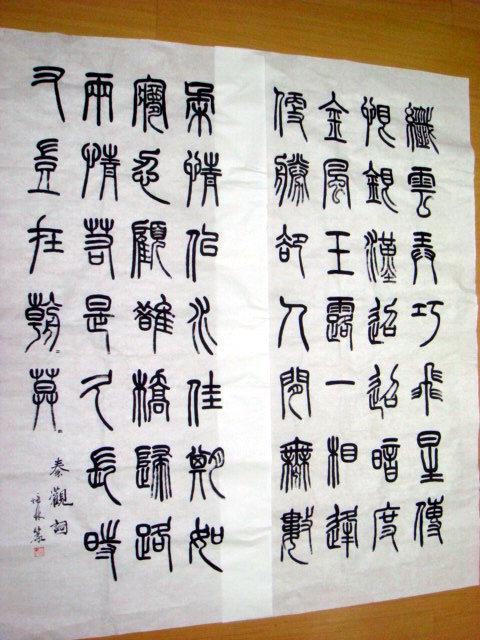

北宋中后期,由于新旧党派纷争,以苏轼为代表的蜀派遭到排挤,政治上屡遭贬谪。秦观与苏轼交往甚密,为其所累,卷入了这场政治漩涡中,开始了一段漫长的贬谪岁月。期间,他们作了大量诗词浇心中块垒,聊以自慰,达到了诗词创作的巅峰。

然而纵观秦观、苏轼这一时期作品,我们可以发现,相同政治背景下,由于二人性情不同,面对苦难的态度也不尽相同,因此所作诗词传达出的情感蕴涵也大为不同。秦观诗词的情调以哀怨、悲绝为主,苏轼更多地表现为高旷平远、淡泊闲吟。

本文运用史论结合的方法,立足北宋年间的党争背景,分析秦观、苏轼被贬的经历和共同的心理历程,通过对二人贬谪诗词的解读,深入探究其作品中的情感蕴涵,从而揭示出二人在面对失意时迥然不同的人生态度。

关键词:秦观;苏轼;贬谪诗词;情感意蕴;人生态度

秦观、苏轼是我国古代享誉文坛的人物,秦观是婉约派的杰出代表,苏轼是豪放派的开拓者,二人是很有渊源的。北宋中后期,党争激烈,文人仕途升谪不可捉摸,几乎都逃不过贬谪的命运,秦观、苏轼便是党争下的牺牲品。苏轼刚拙独立,是一个在政治上专唱反调的人。[①]这为其遭致了一系列的压制、中伤和迫害,也注定了他无论在新党执政时期还是旧党执政时期都难有一个安宁之日,其宦海浮沉,当官40年,官职变动达20余次。

秦观是苏门四学士之一,与苏轼关系密切。他大器晚成,36岁才进士及第,本想一展抱负,不曾想当官不久即受党争的牵连,一再遭贬,与苏轼开始了各在天涯的贬谪生活。这一期间,是秦、苏政治生涯的低谷,却是其文学创作的巅峰。

面对相同的人生困境,秦、苏皆以诗词排遣心中的痛苦煎熬,表达贬谪的那种矛盾而复杂的心绪,但二人诗词所传达的情感蕴涵是不同的。秦观的诗词诉说贬谪心绪,凄婉哀怨、愁苦悲绝;苏轼的诗词则高旷平远、淡泊闲吟。二人贬谪诗词情感蕴涵的不同也折射出了秦观、苏轼不同的人生态度。

目前,对于秦观、苏轼贬谪诗词的研究趋势主要体现在以下三个方面:一是分析秦、苏贬谪后期的心态,二是探析秦、苏创作中的女性意识,三是通过对二人贬谪诗词的分析讨论其不同的性格特征。本文试图通过情感蕴涵这一视角来看秦、苏贬谪诗词反映的人生态度,希望能更深入地解读文本。

本文通过对二人诗词的解读,分析其蕴涵的情感蕴涵和人生态度,试图从秦苏贬谪诗词的相同政治背景、秦苏贬谪诗词的不同情感蕴涵、情感蕴涵的不同折射出不同的人生态度三个层面寻找二人贬谪期间的精神印记。

一 秦、苏贬谪诗词的相同政治背景

北宋中后期政治的最显著特征是新旧党争。所谓北宋党争,是指由王安石变法而分化出的新旧两党之间的斗争。它开始于神宗熙宁二年(1069),直到钦宗靖康元年(1126)才结束,历时五十多年,北宋新旧党争经历了一个由政见之争到意气倾轧的过程。

[②]熙丰年间,王安石排斥反对派是为推行新法,是政见不同引发的。元祐时期,司马光执政,尽废新法,罢黜新党,则带有报复性质,这为绍圣党争中新党对旧党展开疯狂报复埋下了祸根。

苏轼以君国百姓为标准,遇事看不惯就如食中有蝇,吐之乃已, 这使他触犯众怒。也因其太出色,让周边的人相形见绌,因此遭人嫉恨,诚如其弟苏辙所说:东坡何罪?独以名太高,因此苏轼的一生并不太平,波折重重。元丰二年(1078),苏轼遇到了人生中第一件祸事,他被指以文字毁谤君相被捕入狱,后被贬黄州。

元祐年间,司马光拜相,苏轼被朝廷召回。回京后,当他看到得势后的旧党拼命压制王安石集团的人时,认为其与王党不过是一丘之貉,再次向皇帝上谏。

至此,苏轼既不容于新党,又得罪了旧党,于是再次自请外放。绍圣年间,新党重新掌政,苏轼一度流贬,南迁至惠州、儋州。秦观与苏轼过从甚密,被认为是蜀派党羽,也受到党争的牵连,数次遭贬,命运多舛。

绍圣初(1094)坐元佑党籍,出任杭州通判,随后被贬监处州、郴州、横州、雷州等地,最后愁病交加,在放还北归途中(滕州)死去。仕途的坎坷,使敏感脆弱的少游悲苦绝望,写下一篇篇催人泪下的带有身世之感的诗词。

贬谪原指通过贬职、流放等手段对获罪官员的惩罚,但到了宋代,它却沦为党派之间打压甚至报复对方的工具,得势方判定失势方有罪就有罪,尽管失势方未必有危害国家或社会的行为。所以,被贬者的心里常常会郁积满腔的屈辱和愤慨,会因为地位和声誉的骤降、被执着的朝堂抛弃而恐惧和失落。他们寻求解脱之道,将心中块垒发而为诗词,以减轻烦忧,聊以自慰。

二 秦、苏贬谪诗词的不同情感蕴涵

动荡不安的社会和悲苦坎坷的遭遇,往往更能触发文人敏感的心,进而创作出超越于以往的作品。惠洪《冷斋夜话》卷三少游鲁直被谪作诗有云:少游谪雷,凄怆有诗云:南土四时皆热,愁人日夜俱长。安得此身如石,一时忘了家乡。

鲁直谪宜,殊坦夷,作诗云:老色日上面,欢情日去心。今既不如昔,后当不如今。轻纱一幅巾,短簟六尺床。无客白日静,有风终夕凉。少游钟情,故其诗酸楚;鲁直学道休歇,故其诗闲暇。至于东坡南中诗曰:平生万事足,所欠唯一死。

则英特迈往之气,不受梦幻折困,可畏而仰哉![③]这里可看出,同样的政治命运(更确切地说,苏轼的落差更大,所受迫害更多),苏轼能看淡忧患,随缘自适,以致早年奋厉有当世志的奋厉本色并未磨尽。秦观却因难以摆脱现实中的诸多烦恼,终日郁郁寡欢,最终绝望死去。我们不妨沿着他的被贬路线看看他的心路历程与灵魂悸动。

秦观的诗词是情感的自然流露,他生性多情,敏锐多思,加上贬谪的处境,

精神受到了极大创伤。他的贬谪诗词寄慨身世,怨悱不乱,除了表现和元祐词人伤时忧生的共同政治恐惧外,还传达了悲苦、绝望两种情感心态。悲苦为身世之悲和贬谪旅途的孤苦;绝望则是对仕途、对归隐和对自身生命的绝望。这两种情感在他贬谪的不同时期各有侧重,又相互融合。贬谪前期秦观的情感心态以悲苦为主,贬谪后期则以绝望为主。

秦观诗词真正发生变化,是在贬谪处州之后。在处州时,他写下了《千秋岁》:

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。忆昔西池会,鹓鹭同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

此词的基调很哀怨,飘零疏酒盏,表达作者孤身一人,远谪处州,终日饱受离愁的煎熬,不再有聊佐清欢情兴的痛。下阙转处州城外的春光追忆起昔日西池宴集之欢,《淮海集》卷九《西城宴集》诗注云:元祐七年三月上已,诏赐馆阁花酒,以中浣日游金明池、琼林苑,又会于国夫人园。

会者二十有六人。[④]那是一次盛大而欢愉的集会,作者联想至此,感慨物是人非,从游者风光不再,远谪的远谪,贬官的贬官,无一幸免,怎能不叫他痛心。携手处,今谁在,这是作者发自肺腑的情语,是对元祐党祸痛心疾首的控诉。

日边清梦断,则预示少游梦想的幻灭。贬谪以来,他对哲宗是抱有幻想的,梦想有一天能重返京城,过以往的生活。然而,年复一年,他等来的是一贬再贬,他失望了,明白回帝京只是遥不可及的梦。

政治理想破灭,镜里朱颜改的感伤,令作者很痛苦。少游由过去想到现在,由现在想到未来,感叹前路茫茫,人生叵测,一种巨大的痛苦噬啮他的心,发出春去也,飞红万点愁如海的呼喊。这不仅是对自然界春天逝去的感慨,也暗示生命的春天将一去不复返。此词以春光流逝、落花飘零抒发了作者因政治理想破灭而产生的无以自解的愁苦和悲伤,读来哀怨凄婉,一咏三叹。

孔平仲对《千秋岁》有言少游盛年,何为言语悲怆如此!秦少游气貌,大不类平时,殆不久于人世矣[⑤]。曾布有秦七必不久于世,岂有愁如海而可存乎[⑥]的评说,这都说明了秦观这种沉痛哀婉无以自拔的贬谪心态,使其早早地告别人世。

绍圣三年(1096),秦观在赶往郴州谪所道上作《题郴阳道中一古寺壁二绝》

门掩荒寒僧未归,萧萧庭菊两三枝。行人到此无肠断,问尔黄花知不知。

哀歌巫女隔祠丛,饥鼠相追坏壁中。北客念家浑不睡,荒山一夜雨吹风。

此诗秦观借未归僧、萧萧庭菊、哀歌巫女、饥鼠等意象,营造出秋夜萧索、寺院颓败的景况,这勾起了秦观的满腹愁肠。末句,将行人逐客无肠断的极端苦痛问无情的萧萧庭菊,加深了诗的感伤基调。第二首诗末两句,以景结情,寄托作者诉不尽的乡思,让人回味无穷。那远离故土,抛妻弃子的无奈与哀伤不言自明。

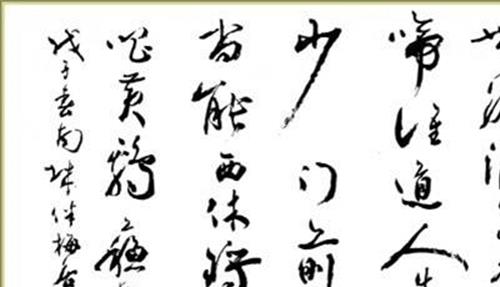

至谪居郴州以后,秦观诗词的感伤基调更为浓郁。他只身来到异乡,孤寂愁绝,思乡悲切,他的诗词是对其内心的剖析和挖掘,是在绝望之中的长歌当哭。他用纠结在心中的绝望和悲伤来创作,不是因景生情,而是因情设景,用环境抒写心境。如其《踏莎行》:

雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?

这首词蕴涵着无尽的痛与恨,词人无法超越贬谪的苦难,深深为谪居异乡而悲伤,进而对人生绝望而悲慨。秦观以虚无的桃源、凄哀的杜鹃啼血声表达欲归隐、归乡却不可得的悲伤。王国维《人间词话》评曰:少游词境最凄婉,至可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮,则变为凄厉矣。

[⑦]凄厉二字也点出了秦观情感世界的剧变。驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数,对秦观来说,这时期故人或故乡的消息,带给他的不是欣喜,反而是无限的悲恨。词末以江水无情自流设疑,凄婉悲绝的感伤更甚流露。

可当他还未从郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去那种随缘自适的内省中解脱时,他又为另一件事而纠结。《曲洧旧闻》有载:秦少游自郴州再编管横州,道过桂州秦城铺。有一举子,绍圣某年省试下第归,至此见少游南行事。

遂题一诗于壁曰:我为无名抵死求,有名为累子还忧。南来处处佳山水,随分归休得自由。至是少游读之,涕泪雨集。 [⑧]举子所赠之诗没有半点落第的惆怅,反而是返乡归休的期盼。有名为累的感触,一经点醒,少游竟不能化解,悲伤大哭,这里可看出少游的性格、情绪和早年已大为不同了,其伤心的程度更进一步。

苦恨东流水,桃源路,欲回双浆。仗何人,细雨叮咛问呵,我如今怎向?对仕途已彻底绝望,但归隐也感到渺茫。北人痛哭南人笑,日落荒邨闻杜鹃,故栖黄埃裹,绝想空复情,乡梦断,旅魂孤,山无数,乱红如雨,不记来时路,伤心的秦观唯有在思乡中寻得一丝寄托。醉乡广大人间小,欲将沉醉换悲凉,他把希望寄予醉中、梦中,继而发展到《踏莎行》中的绝望哀叹。

观察秦观这一时期的作品,我们可以发现病、死等字眼出现的频率很高,如自是迁臣多病,非干此地烟岚,安得此身作石,一起忘了家乡,终复玉关生入,何殊死葬蛮夷。由此,我们可以看出彼时秦观生存意念的绝望已油然而生。他所表达的不只是对仕途的绝望,更多的是对思乡归隐的绝望。

秦观的人生世界彻底毁灭,在他生前为自己所作的挽词中发挥得淋漓尽致。其言曰:婴衅徙穷荒,茹哀与世辞。官来录我橐,吏来验我尸。藤束木皮棺,槁葬路傍陂。家乡在***,妻子天一涯[⑨]作者序曰:昔鲍照、陶潜自作哀挽,其词哀,读予此章,乃知前作之未哀也。

秦观想象自己死后很萧索,孤魂四处游野,有家归不得。岁冕瘴江、鸟兽悲鸣、寒雨、阴风,让他不安的灵魂更加惶恐。他想象没人为他设奠礼,没人为他颂挽歌,只有生前自作的挽词相伴。整首词读来凄哀非常,是其生命终结之前奏。

元符三年(1100),徽宗即位,大赦天下,贬谪者得以内徙。苏轼过雷州,和秦观会面。秦观作《江城子》抒写重聚的感慨:

南来飞燕北归鸿。偶相逢,惨愁容。绿鬓朱颜重见两衰翁。别后悠悠君莫问,无限事,不言中。小槽春酒滴珠红。莫匆匆,满金钟。饮散落花流水各西东。后会不知何处是?烟浪远,暮云重。[⑩]

全词无半分重返中原、故人相见的喜悦,而是被无尽的伤痛和凄苦所笼罩。彼时,苏轼六十四岁,秦观五十二岁,故而两衰翁之叹,于苏轼不为过,对秦观自己则似控诉贬谪岁月对其摧残之深。别后悠悠君莫问三句,是大音希声,让人自然地联系到词人多年的贬谪生涯。

惨愁容则一针见血地概括出这些年作者精神上所受的折磨。我们通过秦观如泣如诉的贬谪诗词,仿佛可以看到一个孱弱悲观的翩翩才子在漫长的贬谪中孤苦无依、思乡悲绝,由郁郁寡欢到绝望死去的悲剧命运。

与秦观相比,同样才华横溢的苏轼,遭受了更为坎坷的流贬生涯,然其笔下的贬谪诗词虽有愁苦、悲愤,也有过短暂的心灰意冷,却不似秦观诗词中的全然绝望。苏轼早期的贬谪诗词也表达贬谪的愁绪,后期受儒道释的影响,及自身豁达的性格使然,其作品印有明显的佛老色彩,更多地呈现出高旷平远、淡泊闲吟。

他用佛理淡化伤痛,呈现的是对自我人生悲剧的淡化和对贬谪逆境的随缘自适与超然。秦观虽也懂佛理,却未能跳出尘世的羁绊,一直禁锢在命运的不公中。总的来说,苏轼的贬谪诗词早期表达凄婉绝望的情绪,后期则多为高旷平远、淡泊闲吟。

黄州是苏轼政治生涯的其中一个低潮,是其思想极其苦闷,文学创作却也取得

大丰收之时,诗如《寒食雨二首》,词如《卜算子》、《西江月》、《念奴娇赤壁怀古》、《定风波》等名篇皆于此时所作。逆境中,苏轼肯定会有痛苦、愤懑、消沉的一面,如其《寒食雨二首》:

自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污胭脂雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,濛濛水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在***。也拟哭途穷,死灰吹不起。

苏轼诗歌中如此沉痛的并不多见,这首诗写于他谪居黄州第三年的寒食节,彼时的苏轼贫病交加,亲人离散,报国无门,归家无计,故而才有这一腔孤寂,满纸荒凉。前两句平淡起笔,实则饱含命运弄人的无奈。三年何其漫长,却又何其短暂,当物不是,人已非,怎么能不令诗人发出年年欲惜春,春去不容惜的感叹。

春天本是万物复苏,然而谪居之春,多少聊赖无人寄,更似萧瑟之秋的味道。君门深九重,坟墓在***。也拟哭途穷,死灰吹不起沉重地表达了苏轼绝望又无可奈何的心境。

世事一场大梦,人生几度秋凉。夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上[11]前两句感慨世事虚无,人生短暂,带有对消逝年华的无尽惋惜。接着,他借时令风物进一步感叹人生惆怅,以秋风萧瑟、落叶纷飞两个典型的秋景,感叹韶华易逝、容颜将老、壮志难酬,道出了梗阂在心的人生烦忧和苦闷。

然而,这只是一段小插曲,不是苏轼诗词的主基调。被贬黄州后,苏轼收敛平生心,我运物自闲,以达豁然恬淡之境,其诗词不似秦观的凄婉悲绝。秦观总沉浸在仕途幻灭、人生苦悲中不能自拔,而苏轼跳离了尘世的欲念,看淡一切荣辱得失,随缘自适,其诗词更见平淡、自然。

林语堂《苏东坡传》中评价苏轼为秉性难改的乐天派[12],忧患来临,一笑置之。流贬生涯没有打败苏轼,相反他的心灵从黄州开始回归自然,不仅有对人生和仕途不如意的感慨,还常常伴有对人生的思考。他能从门前流水尚能西悟出谁道人生无再少的道理,休将白发唱黄鸡是何等的豪情万丈、洒脱不羁。

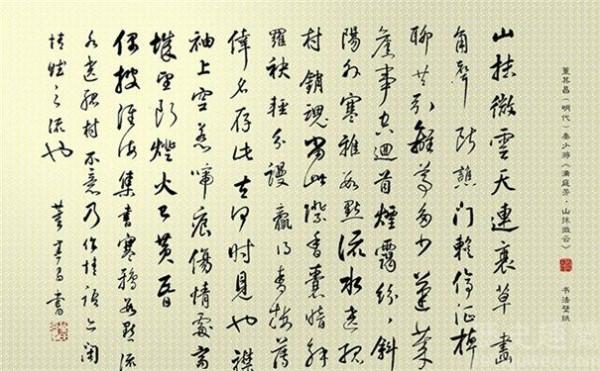

他能从自然的风雨中看透人生的挫折,用回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴来自我勉励。深刻的人生思考使得苏轼在荣辱沉浮中保有冷静的态度,写出如此洒脱之词,如其《念奴娇赤壁怀古》:

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰!遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发,人生如梦,一樽还酹江月。

此诗作于元丰五年,苏轼谪居黄州,上阙苏轼对周瑜及其功绩发出了赞美和向往,故国神游,多情应笑我,早生华发情调转为低沉,感慨身世,言生命短促,人生无常,那种年华虚度、壮志难酬的无奈跃然纸上。人生如梦,一樽还酹江月,是对坎坷身世的无奈喟叹,在高旷的自我解脱中,隐含着无限的郁闷,但并未因此否定人生。

其基调仍是积极的,掩不住苏轼热爱生活的心性和为国建功立业的豪迈心情,沉郁、低落中不乏慷慨豪放。《定风波》是最能表达他的坦然与旷达:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

词中的风雨隐喻政治上的风雨,通过写作者途中遇雨,却安闲自若的态度,表达他不为忧患所扰、随遇而安的态度。一蓑烟雨任平生,潇洒坦荡,风雨过后,终将归于平静。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴,用以自我勉励,从出可以看出作者的从容和豁达。苏轼另一首《定风波》试问岭南应不好?却道,此心安处是吾乡也抒发了作者政治逆境中随遇而安、从容淡定、无往不快的旷达襟怀。

黄州的苦难谪居生涯使苏轼看淡了残酷的政治迫害、人生的得失荣辱,其在惠州、儋州的诗词更见恬淡旷达,由逐客悲歌之凄婉到以谪为游之旷达的情感之变,由书剑报国到摹水写山及和陶酬友的题材之变。其诗词从大声到寂静,情感由激昂、悲愤趋向平淡、自然。其在《十月二日初到惠州》写道:

仿佛曾游岂梦中,欣然鸡犬识新丰。吏民惊怪坐何事,父老相携迎此翁。苏武岂知还漠北,管宁自欲老辽东。岭南万户皆春色,会有幽人客寓公。

此诗的基调很欢快,诗人对自己遭贬未有丝毫抱怨,反觉似曾相识,仿若梦中来过此地。父老相携的热情让他有归旧地的亲切感。岭南万户皆春色,会有幽人客寓公,面对残酷的现实,苏轼主动融于当地社会,通过反客为主面对仕途上的一再打击,其在惠州有云:日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。

即使被贬至条件极恶劣的海南,他亦发出豪迈的吟唱:九死南荒吾不恨,此游奇绝冠平生(《六月二十日渡海》)高唱出天起以我为箕子,要使此意留要荒。他年谁作舆地志,海南***真吾乡!(《吾谪海南,子由雷州。被命即行,了不相知。至梧乃闻尚在藤也。旦夕当追及,作此诗示之》)可见,苏轼真正达到了苦中作乐、处处为家的宏达情怀与超脱境界。其《减字木兰花》:

春牛春杖,无限春风来海上。便丐春工,染得桃红似肉红。春幡春胜,一阵春风吹酒醒。不似天涯,卷起杨花似雪花。

作者以欢快的笔触描写海南绚丽的春光,可见,此时苏轼过着闲适的生活。借我三亩地,结茅为子邻。鴂舌倘可学,化为黎母民。[13]过海时的伤感已化作平平淡淡的生活,这是一种精神上的超越,心灵上的解放,他是把功名利禄放置一边,自己面对生活心灵自由真诚的开放。

三 情感蕴涵的不同折射出不同的人生态度

通过对秦观、苏轼诗词情感蕴涵的分析,我们可以知道秦观对待贬谪的态度表现为执着意识,苏轼更多的是超越意识。前者的人生终极关怀表现为归属的需求和自我的实现,后者则表现为人生的适意和真实生命的把握。在人生态度上,前者对命运深感不平,表现出抗争和激愤,后者随遇而安,表现为达观和超然。

在审美情趣上,前者始终缱绻于人生的悲怨之美,发而为诗词,情深沉而境壮阔,后者则突破以悲为美的传统,从而沉浸于精神上的自由解放。

[14]这是尚永亮教授对秦观和张耒贬谪心态作出的解释,我认为这句话同样适用于秦观和苏轼。少游在对待贬谪时经历了苦闷解脱绝望,因为无法释怀,在北归途中于藤州死去。苏轼在对待贬谪时则能够经历了苦闷解脱超越,所以在贬谪后,仍有闲适的晚年生活。而这两种不同结局,是秦、苏二人对待人生失意时不同的情感心态所致,这和二人不同的性格特点和人生态度有很大关系。

(一)秦观:执着于仕途而未能超脱的悲剧人生

秦观的诗词是其心灵的悲歌,人生的写照。他将自己坎坷的人生遭遇、痛苦的情感体验融于其诗词中。冯煦在《蒿庵论词》说:他人之词,词才也;少游,词心也。[15]这精准地指出了秦观诗词的精神实质。秦观36岁才考上功名,继而走上仕途,本想有一番抱负,不想受累于党派纷争,随即开始了漫长的贬谪生涯。

颠沛的贬谪旅途,他孤身一人,漂泊无依,时常想起故乡和家人。然而因被贬他有家归不得,其苦闷与沉痛可想而知。他执着于仕途,时刻盼望能重返京城,可是岁月无情、一贬再贬让他的这个梦想破灭。那种对政治仕途的绝望、对归隐归乡的绝望,继而对自身生命的绝望使他挥别人世,留下许多伤心人的哀歌。

秦观诗词的总体风格偏于凄婉悲绝,但其实,在贬谪生活中,他也曾想通过抄写佛书来斩断人生的种种欲念摆脱痛苦,他曾写过《游仙诗》、《好事近春路雨添花》等试图摆脱尘世间苦恼的作品,然其敏感、柔弱,深于用情的性格,注定了他不能像苏轼一样,以睿智的理性风范和坦然超脱的人生态度来对待人生的大悲大难,只能沉浸在悲苦和绝望感受中而不能自拔。既戕害了心里又损坏了身体,以至英年早逝,引起当时和后人的无穷感慨唏嘘。

在秦观给自己的挽词里,我们可以感悟到秦观面对死不具有陶渊明齐死生,了物我的达观与坦然,而是眷恋人生的苦乐,感叹死后凄凉、哀戚惨怛。胡仔认为秦观想学陶渊明却达不到陶渊明那样的境界,是因为他情钟世味,意恋生理,一经贬谪,不能自释,遂夹忿而作此辞。

可谓揭示出少游之所以不能超旷的内在原因性情使然。秦观贬谪期的思想发展轨迹由苦闷失望寻求解脱哀痛绝望。身处贬谪困境的秦观虽也借助于道家哲学寻求解脱,但由于性格因素的滞碍,最终没能实现自我超越,只能咀嚼尽孤独、困窘等种种人生体味。

青少年时代的秦观性格慷慨,强志盛气,但几十年场屋之困,已使他英气渐销,接二连三的政治打击使秦观性情大变。他一生命运不济,但却不能自我排解,难以看破红尘,于是就陷入痛苦与失望中不能自拔,他也想像苏轼一样借助佛老来化解心中的苦闷, 但显然未得佛老真谛。

面对人生忧患,秦观无疑不具备苏轼豁达、泰然的生活态度。也正因如此,才让我们认识到了一个悲苦绝望的谪恨文人。

(二)苏轼:执著于人生而又超然物外

林语堂《苏东坡传》中评价苏轼为秉性难改的乐天派,忧患来临,一笑置之。苏轼仕途坎坷,屡遭政治迫害,在杭州、密州、徐州、湖州、黄州、惠州、儋州等地度过了大半生,未能施展其政治才华。当中,贬谪的孤苦寂寥、思乡心切、壮志难酬都缠扰着他,然其最终还是能冲破这一切。

苏轼对苦难并非麻木不仁,对加诸其身的迫害也不是逆来顺受,而是以一种全新的人生态度来对待接踵而至的不幸,把儒家固穷的坚毅精神、老庄轻视有限时空和物质环境的超越态度以及禅宗以平常心对待一切变故的观念有机地结合起来,从而做到了蔑视丑恶,消解痛苦。

[16]这种执著于人生而又超然物外的生命范式蕴涵着坚定、沉着、乐观、旷达的精神,因而苏轼在逆境中照样能保持浓郁的生活情绪和旺盛的创作活力。苏轼对人生忧患的化解表现在其诗词中就是一种旷达、乐观的人生态度。

从苏轼诗词中我们不难看出苏轼本人善于变换角度看人生的随遇而安、无往不快的处世态度。横看成岭侧成峰,远近高低各不同。观察一座岿然不动的庐山都是如此,那么观察复杂多变的世间万物就更应该持这种转换角度看问题的方法了。

所以他在《前赤壁赋》中就劝导那位哀吾生之须臾,羡长江之无穷的友人:客亦知夫水月与乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎?从变和不变两种角度去看待水与月,巧妙地消释了友人的悲哀。

只要转换一个角度来看问题,那么原先的烦恼也就烟消云散了。当拘泥死板地去看问题,那么被贬他乡、流落异地自然是件痛苦的事,这就难怪古往今来无数的迁客骚人要为之痛哭流涕。

但若变换一个角度来看问题,则人生本如旅途,世间原是逆旅。他在《临江仙》中云:人生如逆旅,我亦是行人。只要抱定随遇而安的处世态度,努力使我心保持宁静和自满自足,又有何惧?正是仰仗着这种处世态度,他才能安然度过被贬黄州的艰苦生活,后来则又帮助他挨过了更为艰难的远放岭南生涯。

正是这种乐观的态度成为他生活的精神支柱,使他得以保持心理的平衡,直到走完了他的人生道路。

秦观、苏轼的诗词是其人生的记录,通过这些诗词我们仿佛感受到了宋代党争的残酷,陪他们走过了那段坎坷的日子。贬谪生涯是秦观、苏轼政治上的低谷,却是其文学成就之巅峰。苏轼的一生,尽管波澜重重,生活窘迫,却从未颓废丧志,一直为民造福,怡然自得。

其留下的精神不是悲愁哀怨、孤芳自怜,而是乐观超然、随缘自适。他看得开生死,看得开离别,看得开奔波劳苦的一生,正如他自己所说:人生到处萍飘泊。 面对同样的遭遇, 秦观的心态与东坡大相径庭,他随贬谪地的迁徙从悲伤到绝望。

恨悠悠,几时休,飞絮落花时节一登楼。便做春江都是泪,流不尽,许多愁。(《江城子》);日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。(《千秋岁》)。秦观可以说是古之伤心人。他的词中浸透着伤心的泪水,充满着挫折的愁恨,烙刻着无以自拔的悲剧心态。

秦观、苏轼诗词情感蕴涵的不同反映出二人不同的人生态度。

王国维在《人间词话》中写道:诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之;出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气;出乎其外,故有高致。[17]苏轼可以说就是既入乎其内,又出乎其外的诗人,秦观则多为入乎其内,出乎其外较少。

苏轼文学上的造诣,有赖于他将政治上的浮沉、个人情感的波动融入其中,但他并没有沉溺其中不能自拔,而是适时出乎其外,对历史、现实、人生作超越的思考,及时地调整自己价值观和生活方式,以适应时局、人生处境的变化,因此能随遇而安,随缘自适,永远保持乐观和希望,战胜了一切人生灾难,是坎坷人生的胜利者。

秦观入多出少,故性情专著执着,得志时浮想联翩,失意时痛不欲生,当其政治上受到打击,人生筵席曲终人散时,总是难以调整自己以适应改变了的现实,而更多地沉浸在追忆怀旧的情感煎熬中。当人生的挑战为其心灵负荷所不能承受时,人生悲剧的结局就降临了,他的人生轨迹恰恰如此。

![>[转] 苏轼诗词中所体现的豁达 乐观](https://pic.bilezu.com/upload/6/3c/63cb640e093e64546035bbef19830920_thumb.jpg)