阮义忠摄影 台湾摄影家阮义忠先生的摄影作品具有哪些发人深省的摄影视角?

只有当作者在经营与经纪的过程中,透过自己或他人的书写,失控地膨胀、混淆或创造其摄影作品的意义,才使得讨论作品的同时,也不得不分析那些被创造或经营出来的意义,与其作品的关系究竟为何。然而,即使在本文的一些初步分析之后,我们暂可同意,阮义忠及其友人附丽于其作品的那些意义里,有些是需要辩难的话,此意义失控的责任,原则上也不那么是阮义忠的,而更多的是摄影评论工作者的失职、乡愿或能力不足所形成的结果。毫无疑问地,这项摄影评论界长期的失职、乡愿与批评能力的贫乏,不但包括而且尤其就是我自己。

当阮义忠在1987年推出广受好评的代表作《人与土地》时,我即已对此作产生许多疑问,希望提出来讨论,但这份该写而未写的功课,竟然一拖就是12年。在这期间,以我有限的印象,似乎也只有在张照堂的《光影与脚步》(省美馆《摄影艺术研讨会手册》,1992)与雅迈?苔木及瓦历斯?尤干对谈原住民摄影的纪录文字《我的形象,谁的凝视》(《诚品阅读》,1993,10月号)等两篇文字里,分别出现过一两段针对阮义忠摄影的批评。前者将阮的《北埔》、《八尺门》二专辑与关晓荣的“八尺门”系列报导对照,指出阮作品中映现的疏离感,与虚妄的猎影方式;后者则以阮的《四季》为例,指责阮浪漫化了一个充满社会问题的泰雅原住民村落《四季》,并将这些影像掠夺贩卖到都市――此村落恰好也是原住民年轻女孩被贩卖到都市色情市场的早期雏妓起源地。

特别当我读到两位原住民影像/文化工作者的对谈文字时,对自己在论述上的失职、缺乏担当,感到非常汗颜。这篇严重迟到的文字,试图将阮义忠于世纪之交的几组展出作品,与1980年代的两组作品《人与土地》及《台北谣言》对照着讨论。稍微补作功课之外,也是由于在12年后的1999年推出的这组展览,绝大部分仍是同样来自于1980年代的题材或观点的旧作。

阮义忠作品分析

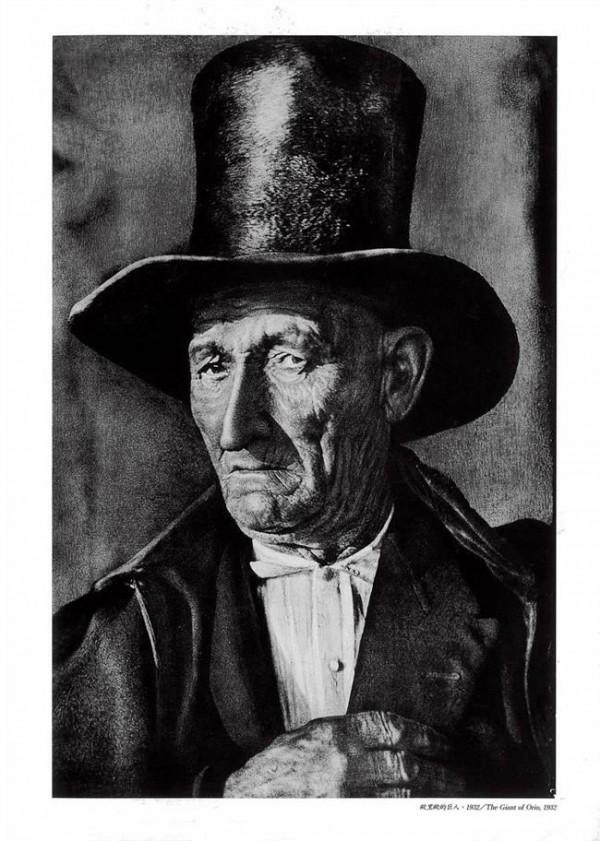

阮义忠历年来的摄影与作品集,依我的阅读,或可粗略地归纳出几项特色:其一,黑白相片洗放质量的稳定性与固定化;其二,构图与快门里熟练并耽溺的视觉趣味;其三,小孩、老人、妇女、原住民与农乡场景做为其最主要的拍摄对象;其四,从零散影像中拼凑主题、制造意义的编辑方式;其五,对于农乡vs.都市之善恶二分的简单道德概念。阮义忠作品可以引发的讨论面向,当然不止这些;而即便以上数项,我也只能粗要地谈。

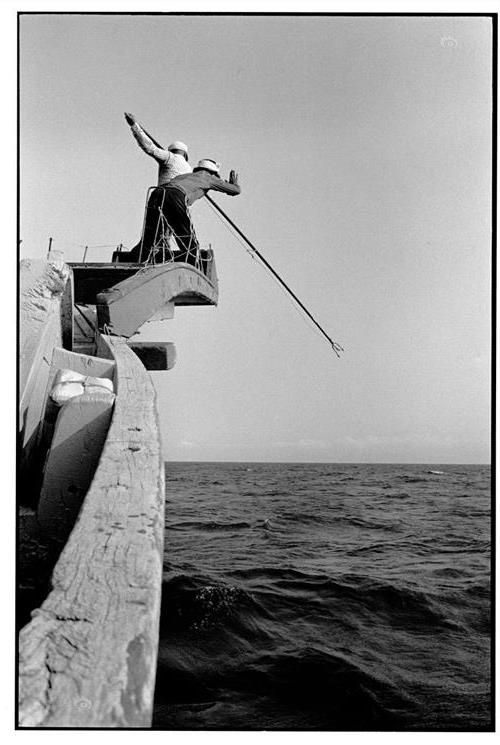

从展览作品与摄影集的印刷质量来看,阮义忠的黑白手工技术有其恒定的表现。当然,照片里的阶调层次分明有致、暗部浓度饱满,就如同其绝大多数作品中准确工整的构图一般,在恒定、安全中,也同时显得比较缺乏个性与风格,而觉得概念雷同。不过,如果摄影者在其作品中,会自然呈现出某种创作上的「签名式」的话,那么,阮义忠影像的签名式,倒还不那么在于他洗相、构图等的稳定质量,而更在于他通过构图与快门所一再演练的视觉趣味。在阅读阮义忠作品的经验归纳里,我一直认为,捕捉影像的视觉趣味,包括由影像元素的排列、对比、并置等产生的小幽默,或一影双关之类的效果,是阮义忠摄影创作的最主要乐趣,以及大量这类影像里,最主要或唯一的讯息。

《正方形的乡愁》作品集的序文作者坎贝尔,在不少我认为对阮义忠作品完全读错或读反的论点里,这么提了一句:“他(阮义忠)的照片里有批判,但是没有冷酷。”我以为正好相反——阮的照片常有冷酷,却没有批判。关于有没有批判的问题,稍后再谈。

但我所谓的冷酷是指什么呢?张照堂描述阮的北埔、八尺门作品,是“冷冷映现介入者的一种疏离感。”当然,疏离(感)可以是一种深刻的摄影主题或语汇,摄影者未必非得参与被摄者的生活不可。

然而,除了《台北谣言》这组以嫌恶都市/现代文明为题旨的作品之外,阮义忠的所有其他作品,宣称是为了颂扬并拥抱人、土地、生活的。但那许多的视觉趣味与快门游戏,其实不断地将阅读者从生活、人与土地中推开,因为这些影像符号只成就了一种阮义忠式的摄影趣味。

此种“趣味”,在他之前、特别是之后,常被鼓励成为一种浮滥而流行的摄影创作概念。这些被抽离了意义的创作材料,无论头一眼看来是多么纯真可爱素朴,在剥开它们的表面造型之后,即空无一物。很诡异的,这正是使得阮义忠每一幅单照中,希望让人觉得素朴可亲的人地物,在整体看过之后感到冰冷的原因——它们更像是影像陈列室里采集收藏的“乡土符号”的标本。

阮义忠最喜欢采集的造型,是孩童、老人、妇女、原住民,与各地农乡场景。以他最具代表性的作品集《人与土地》为例,在85幅影像中,以儿童、妇女、老人为主要题材者,即有60幅,占三分之二强。从一个影像“狩猎者”的工作角度来说,这些对象是最没有拒绝能力或产生敌意的人,可使猎影时的阻碍减到最低。但这一层道德问题还在其次。

我的主要问题是:第一,以可爱、素朴的拍摄对象,以及一种“强迫性阅读”的影像表现方式(例如镜头紧紧贴近的「逼视」观看法,或刻意安排某种感性场景),制作出的是否只提供了一种强制性的感染效果,或一种过于急切的阮义忠所称的“社会意义”?在急切甚至矫情的讯息里,影像丧失了内在的感动力量,是否只会如上所述、吊诡地成为内在冷酷的影像存证?第二,小孩、老人、妇女、原住民等这些材料与符号的意义是什么?如果作者在他们身上看到纯朴、自然、传统、大地,并且以他们做为这些共同意义的代言人,则这一组符号与意义,是否被使用、置换得太过简单?我稍后再回到这个有问题的论述概念上。

既然阮义忠的拍照方式,大体上是抓拍、猎影、大量的零星题材,而没有特别的方向或系统,无论是游走在各乡镇村落,或经常往返的几个定点,如北埔、八尺门、四季村,则他的几个1980年代中期以来的宏大摄影主题,大约都是配合着当时政治与社会情境所企划出来的意义制造。当解严前后《人间》杂志鼓励介入生活、评论社会的纪实摄影时,阮义忠即从其零散互不相关的影像材料中,编辑出《人与土地》这项主题宏大的制作;当时序进入世纪末,阮义忠也从旧档案里再编选一组“巨型”展览,以告别二十世纪并凭吊失落的美好旧日。但我们读了那些以文字硬编出来的各种主旨意涵之后,再看那些相应的照片,依然是许多相当勉强、造作、按文索图的、或仍只是视觉趣味而无关宏旨的影像。然而有趣的是,就我所知,不少观者看了依然感动,觉得作品的讯息与意义深刻饱满。这是什么原因?我最后会试着回答这个问题。

让我先回到阮义忠摄影作品中最后一项、也是我认为最需要被指出的问题,即他长期以来将“农乡vs.都市”等同于“善良/纯真vs.罪恶/堕落”的道德二分论述。在《人与土地》自序文〈我的摄影主题?我的成长背景〉这篇向土地告解的忏情文字里,阮义忠充份传递了这样的简单论述:农村、土地与劳动的人们是高贵、宽容的,而都市、现代化与现代社会,则是“假象”、“恶疾”、“陷阱”,是“未来终将面对的废墟”;唯一的赎罪方向,是回到农村价值与伦理、回到台湾的过去。在《台北谣言》(1988),以及十余年后的《失落的优雅》与《正方形的乡愁》(1999),作者的这种论述方式不曾改变。

对于此种几近童騃的对农村/都市、传统/现代的理解方式,以及那未经试炼的农村“纯洁性”的意义何在,无需于此赘言。我只想提醒一点,就是这种简化的论述,反映的其实是作者缺乏思考或表现都市问题的能力(阮义忠在《台北谣言》的“自问自答”文字里,也颇诚实的、某种程度的承认了此点)。

在此匮乏之下,作者于是既无法较深刻一些的反省、批判都市与“现代化”,也没有能力或意愿看到“纯朴农乡”的问题:农乡是用来做为精神逃遁或心理治疗的,如果不是做为都市人怀旧情调的消费符号的话,而对都市,则是以泛道德的语言进行谴责。

而这同时也是伪善的:阮义忠,一如我们所有乐于或不得不在都市中求存并实现自我的人,事实上毕竟也在都市里找到了某种安身立命的方式;那么,一方面让都市成就了自己、并享受着它提供的各种资源与便利,一方面又说都市是堕落罪恶陷阱废墟,却也从来没有决心要放弃这“废墟”里的一切,回到那不断鼓舞着别人应该去拥抱热爱的农村,这是怎么一回事?

关于滥情文化

基于两个理由,使我觉得有必要花一些篇幅来讨论阮义忠的作品。其一,如本文稍早所提,长久以来论及阮义忠摄影的文字,极少出现自我彰扬与友情赞助之外的其他观点;这让人难以断定,持续吸收同一类观点的读者,是否已不需要不同的评论意见。其二,也是更重要的,阮义忠的作品和它们在读者身上呈现的作用,假设于今依然显著的话,我认为相当程度地代表或反映了台湾艺文创作界常见的一种共同特征:温情文化的泛滥。广泛地看,我认为这也正是台湾社会/文化的一个非常普遍且严重的性格。我试着将阮义忠作品的讨论,拉到这个意义层面来。

台湾社会向来习于将具有崇高与深刻意涵的人道主义,表现成一种“温情”的层次。人权工作者黄文雄指出,如果我们缺乏监督国家机器与发展公民社会的意愿,无法使责任与道德做有效的分工,却只会无限上纲“爱心”,将无法处理现代社会的问题或危机。评论家颜厥安在九二一大地震后的反省里,也提出灾后台湾之”爱的论述的大泛滥」这项准确的批判。

温情是人道主义的一种通俗而廉价的认知和实践形式,它因而易于被庸俗化或商品化为一种滥情的层次,从而剥削了人道主义与爱。这类浮滥而轻易的爱心、关怀论述,充斥在政府与民间、反复于艺文工作者与阅听大众之间。检视近二、三十年来台湾的艺文创作者,这样的思考模式与精神面貌,比比皆是:不仅摄影创作圈所生产的滥情文化十分严重,其他领域如通俗音乐、文字创作、评论生产、纪录片作品,以及剧情电影、插画、剧场、舞蹈……,都不乏这类例子。

滥情主义的虚矫作品,固不值一谈;好的、严肃认真的创作,如果仍只是将力气放在“感动论述”的堆砌营造上,不断将“感动”的效果强烈而立即地压在阅听者头上,使读者或观众只能沈浸在一种类似宗教聚会所的气氛里,却不能再有空间做其他的思考,或者辨别作品中究竟有多少可资思考、或因为真正深刻所以感人的材料,那么,“感动论述”的盛行,反映的恐怕正好是创作语汇与思考能力的贫困。这样的作品,鼓励并强化了台湾温情文化的持续再生与扩大。加上媒体总是只能够以派对、节庆的心情,跟着创作者的节拍起舞,簇拥着这样的文化艺术生产,而毫无评断能力,则创作者、民众与社会都只好原地打转,难以出现跨越性的进步。

台湾主流艺文创作界之创作语汇的贫乏,主因之一是由于目前成为明星级的、或拥有充沛资源的创作者,其创作语汇与思考方式,大体上仍传承自1970年代。若回到阮义忠的例子,虽然他的作品尚不至于代表1970年代起那一批最精采的创作者及其作品,但他确实很努力的想在其摄影作品中,与台湾1970年代的精神面貌挂钩。1970年代的理想气质与纯洁情怀固然美好,但死守着那个相对地属于“纯真年代”里的语言与思惟,除了情操上的自我证明,只怕很难对付1990年代以至于新世纪已然转换了的社会情境。如果明知这种语汇的无力,不思在语言/思惟上反省、突破,以跟上或响应时代变迁,只是将逐渐无效的语言,操作为一种美学标准或创作概念上的独断,并且觉得可以理直气壮的进行这样的独断,那么,它只是反映了台湾需要更多比较严厉的批评。

温情感性文化的盛行不辍,说明了台湾社会仍未脱某种集体自恋/自怜的内在状态。如果阮义忠的作品讯息,在台湾继续有“市场”的话,则可能表示了不仅是创作者,而且是做为阅听者的我们,以至于整个社会,都告别不了二十世纪。我们既无能力,亦无意愿。我们的身体与欲望行走在消费文化与所谓“后现代社会”里,而心态与思考则停顿在某种农业社会的自我封闭中。在这种身心分裂的混乱状态里,我们连老老实实地面对、并承认自己无能处理的勇气都没有。西方文化当然并不是个理想的社会发展版本,但是他们的历史脉络下,循序发展的理性、反省、与深刻之自我批评的那个二十世纪,我们还没有真正经验过,最多也才刚刚起步。那么,我们凭什么能够轻松的告别?