樊锦诗一席 樊锦诗的父亲 樊锦诗:一个嫁给敦煌40年的女人

(搜狐网前方特派 袁国华)这是个普普通通的女人,一个个头不高、衣着朴素、说话谦虚、嗓门不高的老太太。

这又是个极不普通的女人。40年前,从北大考古系毕业,一头扎到敦煌,40年后,已经白发苍苍,依然还在为敦煌大大小小的事情奔波劳碌。

在学术上,她与其前辈第一任研究所所长常书鸿、第二任院长段文杰也许无法相比,但也有几百万字的学术研究论文出自这位柔弱的女性笔下;在莫高窟的管理上,她引进了科学管理的概念,为敦煌这个艺术宝库的保护和建设建立了一系列的规章管理制度,并以毕生之力,投入到敦煌学的研究与敦煌文物的保护上,对促进敦煌文物的保护事业做出的贡献,得到了学界的一致认同。

学术大师季羡林在2000年敦煌百年庆典上称赞樊锦诗时,用了“功德无量”这个词来形容樊锦诗对敦煌文物所做出的杰出贡献。

在团中央主办的“明驼万里行”西部考察活动组举办的大学生西部创业座谈会上,樊锦诗侃侃而谈,从自己40年的人生经历,到敦煌文物保护的现状与未来,用自己的切身体会和亲身经历,给大学生们上了一节生动的人生与事业的课程。

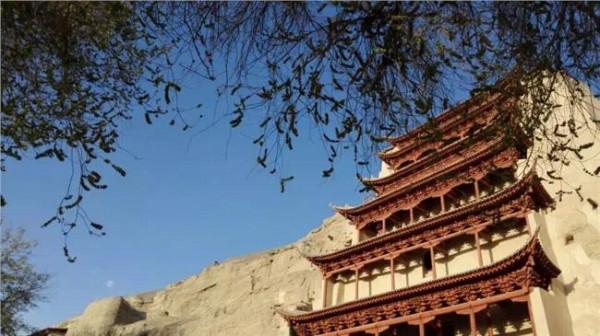

20世纪初叶,敦煌密室宝藏曾遭到一场西方国家的大洗劫。公元1035年(宋仁宗景佑二年),为逃避西夏入侵抢掠,莫高窟和尚和当地豪绅把历代宝藏、经卷、画幅、古文艺手抄本、契约三万余件封藏在第16窟甬道北壁耳洞中(编号第17窟),并将洞口堵塞,画上菩萨像伪装壁画。

西夏占据敦煌百余年,封藏文物的主人逃难一去不知所终,从此该洞近千年来无人得知。直到公元1900年5月27日,才被居住下寺的道士王圆篆在清理流沙时偶然发现。

他和当地土豪及外国盗宝者奥勃布鲁切夫、斯坦因、伯希和先后盗去数以万计的手抄经卷,以及绣像、幅画等,最后只有8000余卷经卷、文书劫后余生,送至北京(现存北京图书馆)。据悉,敦煌5万件文物中,大约有4万件流失在国外。

据樊锦诗介绍,敦煌的文物保护地第一个重要阶段是国民党政府时期的1944年,国立敦煌艺术研究所正式成立,著名画家常书鸿任所长。从此,莫高窟的文物保护改变了以前无人看管的悲惨局面,开始有系统地进行保护工作。

1984年,敦煌文物研究所改为敦煌研究所,段文杰任院长,他是一个画家,也是敦煌学研究的专家。据介绍,“段先生在常先生的基础上,上了个大台阶,简单说就是注意科学保护。创办了杂志《敦煌研究》季刊,成为学术园地。”

樊锦诗1963年大学毕业进入敦煌研究院工作,就任院长后,广泛采用海内外先进的科学技术,对文物进行全方位的保护,并形成了一些石窟科学保护的理论与方法,诸如,在管理上形成一整套遗址管理制度,有效地阻止了人为因素对石窟的破坏。改革开放后,莫高窟虽然迎接了300多万游客,但同时,其保护的力度和举措却大大加强。

今年3月1日,由甘肃省地方立法部门审议通过的《甘肃省敦煌莫高窟保护条例》开始实施,从这一天起,敦煌莫高窟保护正式迈入法治时代。

但是,环境的威胁依然存在。如最近两年新建的飞机场,其引起的噪音和震动就是莫高窟潜在的威胁之一。还有大量游客的涌入,尽管管理方面做了大量的细致的工作,但游客带来的二氧化碳等,仍然是敦煌壁画的严重威胁。

据了解,莫高窟保存的壁画,面积约45000多平方米,其中病害面积已占到一半以上。例如,石窟中著名的“反弹琵琶伎乐”图的许多地方已开始剥落,还有像“杂宝藏经”也已仅存残片,敦煌的文物保护,对于自然方面和人为方面的不断侵蚀,所面临的问题,依然十分严重。

“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”1930年,陈寅恪在为陈垣编《敦煌劫余录》作的序中第一次提出了“敦煌学”一词,同时又发出了“伤心史”的感叹。

而“敦煌在中国,而敦煌学在国外”这一说法得到了学界的普遍共识。当年,常书鸿、陈寅恪等首批敦煌学专家,在国际上的代表着敦煌学权威。但现在,敦煌学的权威在英国、法国及日本等国,中国的敦煌学,经过文革的断代后,目前虽然中青年专家作出了一些成绩,但相比国外,水平仍有待于提高。

据樊锦诗透露,国内中青年学者的兴起,为敦煌学研究带来了蓬勃的生机。相信未来,中国的学术界,将会重新让中国的敦煌学研究,站立在世界的颠峰。

1963年,樊锦诗从北大考古系毕业,分配到敦煌。那时,生活条件之艰苦,远非当今的游客所能体会。

这一扎,就是40年。据了解,她的工作档案中,关于工作单位变更这一行,至今仍然只是短短的一行字:任职单位:敦煌研究院。这40年中,虽然她也曾有许多次想离开敦煌,但却因为“洞窟的魔力”,迟迟没有走成。还有一个因素,是因为她个人喜欢图个清净,而当时的莫高窟,地处偏僻,比较适合她这样的女性。后来,她干脆将在武汉的丈夫也调到了敦煌,好让自己全心全意为敦煌服务。

为此,她的家庭及其子女都受到了一定程度的影响。但她表示:“从来没有后悔过。”