会长吴文藻 社会学中国化:吴文藻与民国“民族问题”论战

云南是一个少数民族分布聚居最多的省份(不过当时无此共识),但是作为边疆民族地区是无疑的。所以,吴文藻的"人类学讲座"与他所指导的边疆专题研究,都不能离开民族问题。吴文藻曾就边疆教育问题向国民政府建言,认为当时之边疆,民族、宗教、语言、文字、经济、文化各异,实行边疆教育,首先要"铲除各民族间相互猜忌的心理,而融洽其向来隔阂的感情,亟待在根本上,扶植边地人民,改善边民生活,启发边民知识,阐明‘中华民国境内各民族一律平等’的要旨,晓示‘中华民族完成一个民族国家’的真义。

能如是,则思想可以统一,组织可以健全,畛域可以化除,团结可以实现,国力既充,边围自固。

""多元文化""政治一体"是吴文藻的理想模式,他认为苏联的民族政策可作参考:"凡军事,外交,国家行政,及国民经济,必须统一于中央;而关于语言文字,艺术文学,以及教育与文化上的设施,则委权各民族行处理,予以高度发展个性的机会,务使充分表现本族文化的特长。……党国权威,如能本此立场,定为国策,广示边民,积极推进。

则不但敌人无法施用挑拨离间的诡计,来分化我们的力量;且可促使边民彻底觉悟,覆巢之下,绝无完卵,更加积极团结,一至拥护中央,共保中华民族。"(吴文藻《论边疆教育》,《益世周报》第2卷第10期,1939年3月17日)

在燕大与云大的合作研究工作站,民族问题是一个重要的研究课题。在"魁阁",成员每人都有一个选题,根据自己的选题到农村社区或民族社区去作实地调查,之后,将调查的成果带回,在"魁阁"展开充分的讨论或争论。吴文藻有时也参加"魁阁"讨论,发表一些意见,也都是平等的,彼此可以讨论。

这一切,本应是正常的学术活动,而在战时,就更加难能可贵了。但是,这些活动,尤其是民族的话题,令以"社稷"为重的傅斯年先生深感忧虑。正如他的侄儿傅乐成教授所言,"中国民族问题,孟真先生始终坚持着‘中华民族是一个’的原则。

他认为中国民族自古至今经常与外族同化,合成一体,中国境内现虽仍有若干种族,但也正在同化混合的过程中,不足影响中国民族的整体性。他对某些学者的巧立名目,强分中国为若干民族,表示不满。

他认为政治固不应支配学术,但如果某种学术对国家民族有危害的可能,政府应加以取缔"。(傅乐成《傅孟真先生的民族思想》,台湾《传记文学》1963年第2卷第5、6期)傅斯年给在昆明《益世报》主编《边疆附刊》顾颉刚写信,主张不用"边疆"、不讨论"民族",认为这两个词容易激发矛盾:有两名词,在此地用之,宜必谨慎。

其一为"边疆"。夫"边人"自昔为贱称,"边地"自古为"不开化"之异名;此等感觉云南读书人并未有也,特云南人不若川粤人之易于发作耳。

其次即所谓"民族"。犹忆五六年前敝所刊行凌纯声先生之赫哲族研究时,弟力主不用"赫哲民族"一名词。当时所以有此感觉者,以"民族"一词之界说,原具于"民族主义"一书中,此书在今日有法律上之效力,而政府机关之刊物,尤不应与之相违也。

今来西南,尤感觉此事政治上之重要性。夫云南人既自曰:"只有一个中国民族",深不愿为之探本追源;吾辈羁旅在此,又何必巧立各种民族之名目乎!

今日本人在暹罗宣传桂滇为泰族Thai故居,而鼓动其收复失地。英国人又在缅甸拉拢国界内之土司,近更收纳华工,广事传教。即迤西之佛教,亦自有其立国之邪说。则吾辈正当曰"中华民族一个"耳。此间情形,颇有隐忧,迤西尤甚。

但当严禁汉人侵夺番夷,并使之加速汉化,并制止一切非汉字之文字之推行,务于短期中贯彻其汉族之意识,斯为正图。如巧立名目以招分化之实,似非学人爱国之忠也。基此考量,以数事供之吾兄。

一、"边疆附刊"之名,似可改为 "云南"、"地理"、"西南"等,"边疆"一词废止之。

二、此中及他处,凡非专门刊物无普及性者,务以讨论地理、经济、土产、政情等为限,莫谈一切巧立名目之民族。

三、更当尽力发挥"中华民族是一个"之大义,证明夷汉之为一家,并可以历史为证。即如我辈,在北人谁敢保证其无胡人血统,在南人谁敢保证其无百粤苗黎血统,今日之云南,实即千百年前之江南巴蜀耳。此非曲学也。日前友人见上期边疆,中有名干城者,发论云:"汉人殖民云南,是一部用鲜血来写的争斗史。

在今日,边地夷民,仍时有叛乱情事。"所谓鲜血史,如此人稍知史事,当知其妄也。友人实不胜骇怪,弟甚愿兄之俯顺卑见,于国家实有利也。(《致顾颉刚》,《傅斯年全集》第七卷,第205页,湖南教育出版社2003年9月)

顾颉刚接受了傅斯年的意见,著一长文《中华民族是一个》,发表在自己主编的《益世报·边疆周刊》上。文章开宗明义:"凡是中国人都是中华民族——在中华民族之内我们绝不该再析出什么民族——在今以后大家应当留神使用这‘民族’二字。"

在这之前,顾颉刚曾经写过另一篇文章《中国本部一名亟应废弃》,认为"中国本部"这个名词是敌人用来分化我们的,篇末说,还有一个"五大民族"的名词需要再谈。《中华民族是一个》这篇文章谈的便是这个问题。他认为:"‘五大民族’这个名词却非敌人所造,而是中国人自己作茧自缚。

""自古以来的中国人本只有文化的观念而没有种族的观念。"顾颉刚到云南的时间不长,对西南并不了解,但他对西北的情况熟悉,根据他多次西北考察(包括与冰心吴文藻同行的平绥沿线的考察),提出中国没有许多民族,只有三种文化集团——汉文化集团、回文化集团、藏文化集团。

我现在郑重对全国同胞说:中国之内决没有五大民族和许多小民族,中国人也没有分为若干种族的必要(因为种族以血统为主,而中国人的血统错综万状,已没有单纯的血统可言);如果要用文化的方式来分,我们可以说,中国境内有三个文化集团。

以中国本土发生的文化(即在中华民国境内的各种各族的文化的总和)为生活的,勉强加上一个名字叫做"汉文化集团"。信仰伊斯兰教的,他们大部分的生活还是汉文化的,但因其有特殊的教仪,可以称作"回文化集团"。

信仰喇嘛教的,他们的文化由西藏开展出来,可以称作"藏文化集团"。满人已完全加入汉文化集团里了,蒙人已完全加入了藏文化集团了。我为什么这样说?我们在北平,很有机会和满人同住,看他们的生活真是举不出一点和我们不一样的地方来。

顾颉刚从血统、文化等方面否认中国不同民族存在的可能性,更从"民族自决"这一口号指出民族问题的危险性:日本人假借了"民族自决"的名义夺取了我们的东三省而硬造一个伪"满洲国"。继此以往,他们还想造出伪"大元国"和伪"回回国",自九一八以来,他们不曾放松过一步,甚至想用掸族作号召以捣乱我们的西南。

此外也有别的野心国家想在我国边境上造出什么国来,现在不便讲。倘使我们自己再不觉悟,还踏着民国初年人们的覆辙,中了帝国主义者的圈套,来谈我们国内有什么民族什么民族,眼见中华民国真要崩溃了,自从战国、秦、汉以来无形中造成的中华民族也就解体了。

从前人的口中不谈民族而能使全国团结为一个民族,我们现在整天谈民族而反使团结已久的许多人民开始分崩离析,那么我们岂不成了万世的罪人,有什么颜面立在这个世界之上?

作为对边疆问题素有研究的历史学家,顾颉刚的观点不无道理,尤其是在"民族自决"的问题上,指出民族问题爆出的恶果,在当时具有明显的现实意义。但民族问题是一个极其复杂的问题,所以顾颉刚还说,也不必"小心过甚,以为国内各种各族的事情最好不谈,谈的结果适足以召分裂之祸"。

他主张正视这个问题,正视的目的是要告诉青年人:"我们所以要抗战的是要建国,而团结国内各种各族,使他们贯彻‘中华民族是一个’的意识,实为建国的先决条件。

你们应当不怕艰苦学会了边地的言语和生活方式,到边地去埋头服务,务使一方面杜绝帝国主义者的阴谋,把野心家及其流毒一概肃清出去;一方面可以提高边地同胞的知识,发展他们的交通,改进他们的生产,传达内地的消息,搜集了他们的历史材料而放到全国公有的历史书里去,使得中原和边疆可以融为一体,使得将来的边疆只是一条国土的界线而不再是一片广大的土地。

青年们应当和边民通婚,使得种族的界限一代比一代的淡下去而民族的意识一代比一代高起来;更吸收了各系的新血液,使后裔们的体格日趋健壮。能够这样,中华民国就是一个永远打不破的金瓯了!"

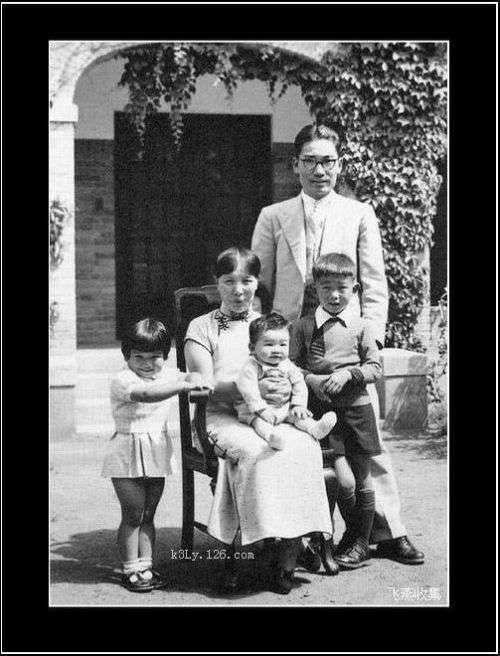

民族问题不仅是吴文藻社会学中的理论问题,同时更是田野作业中的实践问题。从北平专程到广西象县调查瑶族的费孝通的第一任妻子王同惠,甚至为此付出了生命的代价。吴文藻从第一篇论文《国家与民族》开始,到"人类学讲座",到《论边疆教育》,到燕大与云大的合作研究工作室,到"魁阁",无不贯穿了对民族问题的孜孜以求。

一次大战以后,美国总统威尔逊喊出"民族自决"的口号,鼓励了弱小民族脱离帝国主义者的羁绊而获得独立自由。"九·一八"之后,日本侵略者侵占分裂中国的土地,也拿"民族自决"作为口号和借口。吴文藻、费孝通等不是不清楚这些史实与事实,但是由此便不正视不研究甚至不言及客观存在的民族问题,则有违学理与常理。