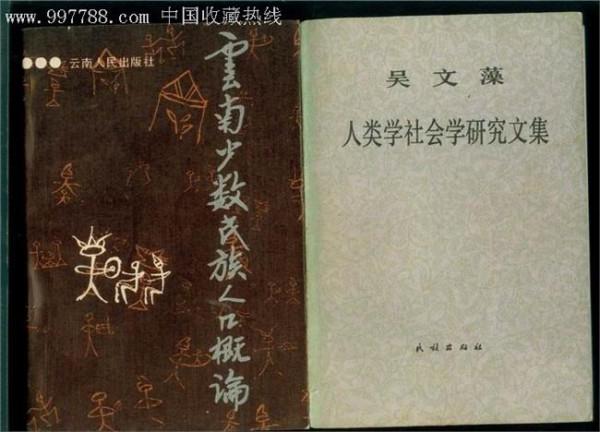

吴文藻社会学 吴文藻与中国社会学人类学研究

【核心提示】吴文藻作为中国最早一批社会学与人类学学者中的杰出代表之一,对我国社会学与人类学的发展,尤其是社会学与人类学的中国化进程作出了斐然的贡献。

社会学与人类学在中国的早期传播和发展,与留学归来的中国学者的实践和努力密不可分。吴文藻作为中国最早一批社会学与人类学学者中的杰出代表之一,对我国社会学与人类学的发展,尤其是社会学与人类学的中国化进程作出了斐然的贡献。

长期以来,我国学界常会认为吴文藻在社会学与人类学领域所取得的成就可以代表燕京大学社会学系一个时代的特征,同时,更多强调的是他所倡导和加以实践的、将英国功能主义人类学的理论与方法应用到中国以开展社区研究的学术传统,可是这种固定化的既有认识往往忽视了吴文藻在从事教学与研究工作时所持有的多样研究兴趣和学术观照,从而影响到我们对吴文藻的学术思想与方法,乃至早期中国社会学与人类学传统的理解和认识。

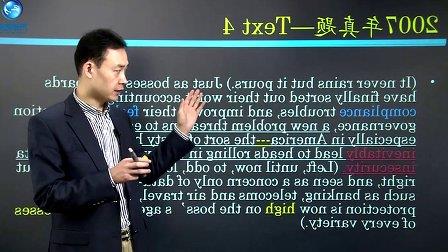

1928年,吴文藻以《见于英国舆论和行动中的中国鸦片问题》一文,获得哥伦比亚大学社会学博士学位,并荣获该校近十年内最优秀的外国留学生奖励。1929年2月,他受燕京大学社会学系首任系主任步济时之邀回国任教,承担该系"西洋社会思想史"、"社会学原理"、"家族社会学"、"家族制度"、"社会人类学"、"当代社会学学说"、"高级社会人类学"、"中国社会制度"等多门课程的教学工作。

后于1935年接替杨开道担任社会学系主任一职。1938年,他因日本侵占北平而被迫离开燕京大学前往云南昆明,继续开展对于中国社会的研究。

在燕京大学社会学系任教的近十年间,吴文藻不遗余力地迻译和介绍西方社会学与人类学的多种理论和方法,如,在《社会学刊》上发表《现代法国社会学》(上下,1932年、1934年)、《季亭史的社会学学说》(1934年)等文章,介绍法国与美国的社会学理论与方法;在《社会学界》、《社会研究》上分别发表《德国系统社会学学派》(1934年)和《冯维史的经验学派社会学》(1935年)两文来用以介绍德国的社会学理论与方法;后又在《民族学研究集刊》上发表《功能派社会人类学的由来与现状》(1936年)一文介绍英国功能主义人类学的方法与学说等。

通过对各国多种流派的理论学说和研究方法的比较与分析,吴文藻最终选择了英国的功能主义人类学作为燕京大学社会学系对中国社会进行研究的主要理论与方法来源。当然,他不仅是引进西方社会学与人类学的理论与方法,而且还采取"请进来和派出去"的方式,精心地培养与引导系里的学生接触世界学术的最前沿,并进而有所作为。

在当前我们对吴文藻的研究中,学界较多地关注了他引进功能主义人类学进行社区研究的过程和实践,却很少注意他早年从分析视角和研究方法入手对学生从事相关研究工作所给予的多方位指导。

依据现存史料可知,燕京大学社会学系1933届与1934届的毕业生中至少各有一位是由吴文藻指导其毕业论文写作的,他们是费孝通和陈怀桢,毕业论文分别为《亲迎婚俗之研究》、《中国婚丧风俗之分析》。这两篇毕业论文实际上都不属于社区研究范畴,它们展现出了与学界惯常对燕京大学社会学系所形成的标准认识颇为不同的研究路径和方法。

首先,两篇论文都是选择当时能够搜集到的我国地方志书作为研究材料,然后围绕各自的研究主题对这些地方志书进行论述和分析,费孝通在他的研究中参考和分析了燕京大学图书馆搜集到的全国15个省份207个地方的地方志书中关于亲迎婚俗的记载。陈怀桢在其论文中运用和考察了全国20个省份227个地方的地方志书中有关婚丧风俗描述和记载的内容。

其次,这两项研究都是基于文本材料,对所关注的问题作了探讨,在时空上,都比社区研究显得更为长远与视野宽阔。费孝通的研究主要是将当时所能搜集到资料的省份,按照是否有亲迎婚俗这一标准而划分为亲迎区、半亲迎区和不亲迎区三种区域,并对三者的关系作了多维度的解释与分析。

陈怀桢将已获取的资料分为黄河流域、长江流域、珠江流域以及关外区域界四种不同的婚丧风俗区,进行了细致的比较与讨论。因此,这两项研究都在一定程度上具备了区域研究的特征。

再者,面对大量编修于不同年代的地方志书,费孝通与陈怀桢在使用资料时,都对其真实性和可靠性进行反思与批判,并从修志者的角度提出各自的质疑。这种研究态度显示出他们对待研究材料的审慎态度,同时也表露出了他们对待历史资料的基本看法。

最后,两者的研究都力图避免直接移借当时占有话语权的西方理论概念,都在阅读和梳理中国古代典籍方面下了功夫,尽可能地从本国的文化传统中提炼概念和寻求理论上的解释,表现出较为清楚的社会学中国化的意图和实践,呈现出相当的学术自觉意识。

由此,费孝通与陈怀桢的研究,在某种程度上代表了我国早期社会学与人类学所存在过的一种学术传统。这种学术传统提醒我们,中国文化中具有深远历史的地方志应该能够成为中国社会学与人类学研究的重要资料;前辈学者已经用具体的经验研究证明,中国传统文化中蕴藏着丰富的、足以解释中国社会文化现象的资源,也具备能够与西方社会学、人类学理论形成互补和对话的能力;同时,他们的实践体现出了一种敢于直面因地域的广袤而备显复杂的问题的研究自觉与学科意识。

从整体来看,这一时期的学术研究只是燕京大学社会学系,乃至中国社会学历史上的一个小的片段,但其在中国社会学历史进程中不容忽视。要想更为准确和真实地认识中国社会学历史,就需要对构成它本身的各个片段都给予一定程度的关注。

选取吴文藻所指导的两篇毕业论文,来探讨早期中国社会学与人类学传统,可以帮助我们进一步了解吴文藻在燕京大学社会学系从事社会学与人类学教学和研究的具体细节和做法,也有助于一窥燕京大学社会学系乃至中国社会学与人类学早期发展的多样过程与丰富脉络。