中国书法家何满宗 北大书法艺术研究所所长王岳川当选中国书协理事

北大书法艺术研究所所长王岳川当选中国书协理事

新闻纵横

新闻纵横

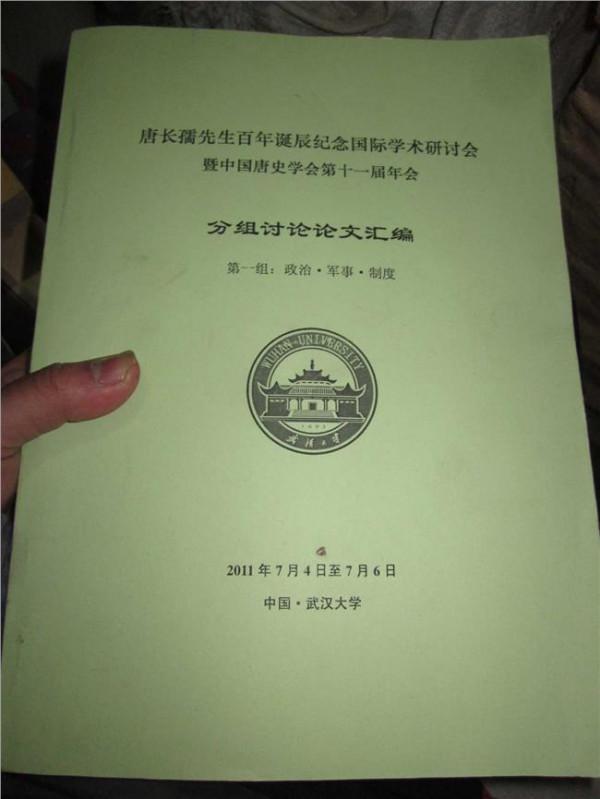

12月27日,中国书法家协会第六次全国代表大会在北京隆重开幕。来自全国各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团、解放军、中央国家机关等单位以及港澳地区的400余名书法工作者代表参加会议。北京大学书法艺术研究所所长王岳川教授应邀出席了此次大会,并于次日的大会选举中当选为第六届中国书法家协会理事。

同时当选为中国书法家协会理事的还有北大书法艺术研究所的其他几位师生:北大书法所一、二届研究生班学员: 张公者、李福祥、颜振卿,北大书法所访问学者:容铁、何满宗,北大书法所客座教授:曾来德、胡秋萍。北大书法所一、二届研究生班学员周剑初、郑小成出任书协特邀代表,北大书法所客座教授王家新荣升副主席。

发现东方 文化书法

——访中国书法家协会理事、北京大学中文系教授王岳川

记者:王教授,首先恭喜您当选中国书法家协会理事。您在八十年代翻译过一本《文艺现象学》,之后集中研究西方文艺理论,在现象学、解释学、后现代主义等领域取得了很多有目共睹的研究成果,可以说您的学术研究一直集中在“西学”这一领域,为什么现在将重心转向了中国传统文化的建设和发掘?早期的西学研究经历了什么样的学术转折?

王岳川:我最初是研究现象学,翻译了《文艺现象学》这本书,现象学最大的特点就是对一切东西怀抱质疑,然后悬搁问题,这让我联想到当时的西方理论、强势话语同样可以用现象学的方法加以悬搁,这个想法让我很是激动。“以其人之身还治其人之道”,“以子之矛攻子之盾”嘛。

但是,现象学还是不够去解决欧洲的文明危机这样大的题目,所以我就转向了阐释学。更加突出意义理论,我就发现这是一个意义虚无的时代,意义理论很难解释。这就像中国古人说的“以意逆志”。

后来,我又看到了德里达和伽达默尔的争论,解构主义又进入视野,形而上学的大厦突然坍塌。我对这个思路也保持一份警惕,因为它骨子里头还是一股虚无主义。其后,我就注意到了后现代主义了。

所以我从现象学的怀疑、质疑、悬搁开始,走入意义理论,再走入后现代,那时候还处于一个向西方赶路的状态。进入后现代理论之后,我就发现了一个问题越来越严重,就是虚无主义。我就开始思考一些问题,中国还是处于前现代,欧洲是现代,而美国则是后现代,我们要何年何月才能赶上,这个坐标对不对,如果中国这么遵循的话是否永远赶不上?德里达的话使我豁然开朗,我突然意识到我们是被中心主义边缘化的一部分,中国的传统在欧洲中心主义中已经被命定为不合法了。

中国的文化合法性是以放下自己身份、变成西方式文化作为代价的,我觉得这样做不到。我怀疑自己,后现代对中国的发展这么重要吗?其实后现代主义的反权威、反历史、反中心其实都和中国文化格格不入。如果真要反权威的话,那么中国的唐诗权威、宋词权威、历史学权威一下子就土崩瓦解了。

记者:我想,这是否是因为后现代主义的这种“反”本身是建立在西方的话语语境中,而对于中国来说,会不会有点生搬硬套?

王岳川:的确是这样。我当时就写了这样一篇文章说道,西方是斑马线,是绝对不能上去的。所以他们的“反”只是百分之十的调皮捣蛋。研究后现代的这个过程,我开始反思,后现代可能只是作为一种方法论有意义,我又接触到了后殖民主义,这种理论表现出对边缘的一种呵护,对过去被看做弱势群体的一种特殊关照。

所以,我从作为方法的后现代转向了作为本体论,或者说作为政治学的后殖民主义研究。从到北大的1984年到1998年,我整整做了十五年的西学研究。

之后几年的国外游历让我经受了很多冲击,尤其是遇到了一些国外的学人或者普通人都对中国有不好的印象,我突然发觉自己是丧失了指纹、丧失了身份、丧失了中国形象的一个代理人。他们对我们的中国文化、对我们的母语不感兴趣,他们没有经历我们半个多世纪的民族痛苦,对中国的最大感知可能停留在虚报经济发展数字等等表现形象上,这对我来说是一种鲁迅式的痛苦。

从那时候,我就开始思考文化身份、文化指纹,这可能是我提得最多的词汇,很多人就把“身份”理解成户口了,但是我们就是需要确立自己的文化身份,让我们自己的国民、也让西方人“发现中国”,有些人会质疑,中国已经这么有特色,还需要发现吗?所以我就换了一个模糊的词,“发现东方”。

记者:在您看来,“发现中国”、“发现东方”之必要性和具体内容是针对什么而言的,和您后来提出的“文化输出”有内在的承继性吧。

王岳川:提出这个词的时候,我很兴奋,也引起了学界的争论,这些争论后来引起了欧洲和美国的重视。“发现东方”首先要解决的问题就是——发现东方的什么,是吸鸦片、束胸、裹小脚,那肯定不是。但确实有一个令人痛心的事实,在明朝以前,中国对人类发展的发明贡献有三百多项,清朝以后一项都没有。

我曾经在一次会上提出,中国在20世纪的文艺学和美学领域创造了什么概念?有人说,“话语”,那是福柯提出来的;那么“文本”呢,那是新批评创造的,中国人一个概念都没有提出,我们都变成了外国理论和问题的搬运工。

我突然觉得很悲哀,作为77级的大学生,我们上学的时候就被命定为改变的一代,我们居然没有创造性,现在还面临着退休。我们的学者普遍缺少一种独创性,甚至没有为中国的崛起做可行性的说明。

与其临渊羡鱼,不如退而结网。一个学者必须有自己的立场,所以我又大胆提出了“文化输出”,我最近出版的《发现东方》修订版,副标题就是“中国文化立场与文化身份”。

“文化输出”这个词是其来有自的。1981年,我和刘小枫先生去拜访宗白华先生,在宗白华先生家里,他望着窗外,对我们说道,五四期间,北京大学开窗让欧风美雨进来,现在(就是指上世纪末)应该开门,让中国文化走出去。

我觉得宗先生说得非常好。后来,我给季老先生做助手,季老说,我们应该“送出去”,我有一次回答季老,“我们送,人家不要。” 季老说,“他不要,我还是要送。”后来,我在表达的时候就换了一个词,叫“输出”。

这个“输出”和“开门”相比可能更严肃、有点国家战略的意味,我最近出版的一本书叫《文化战略》,由复旦大学出版社出版的。我认为文化战略非常重要,因为最终是文化定输赢。中国要真正树立起自己的大国形象,就必须以文化服人。

很快就遇到了一个问题,就是文化输出,输出的是什么?就像“发现东方”一样,难道是发现那些很糟糕的东西吗? 我想出了三条“文化输出”要做的事情。第一条就是输出三百本书,我想酒香也怕巷子深,我近年来在国家图书馆和北大图书馆作了调查统计,20世纪中国翻译了西方大约106800余册著作,而西方翻译中国20世纪著作(我说的重点不是古代典籍而是翻译20世纪的中国思想著作)仅仅千余种,其中翻译较多的是王国维《人间词话》等,而20世纪末翻译较多的是一些当代作家作品,其他现代中国学者的著作译成西文的则微乎其微。

我在想,这个100:1的文化赤字如果发生在经济领域,估计早就发生战争了。所以,首先要翻译三百本书送出去,一百本经史子集,从先秦到晚清;一百本20世纪学术大师随笔,从康有为、梁启超到季羡林这些人,有别于19世纪以前封闭的中国;另外一百本是从改革开放到2010年的中国文化生态一系列书。

但是这个计划因为版权、资金很多问题没办法全部完成。

第二件事,就是做传媒上的努力,拍了一个“千年古县”的纪录片,抓住每个古县的特色,请了一个制片人来拍摄,现在已经拍了六十多集了。第三件事,我跟一个叫俞敏洪的老师学习,他有一个“新东方”,我就注册了一个“新西方”,我是要教外国的孩子们学习中国文化,我们准备邀请北师大、首师大等五所学校的对外汉语的专家教师来教学,可惜现在遇到很多困难,实行有很大难度。

现在“汉语桥”这么火,对外汉语专业非常火,说明我们当时的预见是正确的。

所以,现在再来回应你的第一个问题,从西学到国家经历了一个漫长的过程,其实并不算转向,只是从一个方法论走向本体和身份的自觉,是西方教会了我用这种眼光用寻找本土的文化意义和价值,这是一脉相承的东西。我不研究后现代,就不知道中国是被边缘化的,就不知道边缘和中心是同样重要的。

记者:那么您后来为什么转向了书法呢,而且现在做得也很好,北大也成立书法研究所,书法研究对于您的“文化输出”设想具有怎样的意义?

王岳川:做“文化输出”的理念,尽管包含我前面说到的三件事,但现在如果我们从日常生活说起,西方人很容易看到中国的绘画、舞蹈、音乐,可惜的是,这些东西已经西化了。中国的音乐,有多少年轻人还会去听《二泉映月》这样的曲子,中国的绘画,有多少人懂得山水的清淡,大多看油画去了,至于电影就更不用说了。

我们能拿出的文化资本令我们捉襟见肘。惟独有一样东西,还没有被西化,那就是书法。但等我深入书法圈后,才发现中国书法也面临着巨大的危机,日本、韩国的书法家认为中国书法已经不行了。

有些人认为书法就是书写文字的艺术,既然现在人们基本不用毛笔写字了,书法的存在就有很大的可疑性。这样我就变成了书法界的另类。我很小就开始写毛笔字,读大学后获得了全国的一些书法奖,那时候中国书法家协会还没有成立,后来我就一门心思做文艺理论研究了。

我和金开诚老师合编了《中国书法文化大观》,在93年到95之间,我当时就发誓要将中国书法编成一套博大精深的书,包括书法与佛、书法与道、书法与儒、书法与兵家、书法与哲学、书法与文学、书法与音乐等等。

弘一法师写的肯定和儒家写的不一样,儒家写的和“大雄宝殿”又不一样,这就是里面有文化,但是这样的观点提出来也会遭到一些反对意见。但是我就是要坚持这一点,我们成立北大书法研究所不是大家一起写写字,自己欣赏,这样不行。

于是,我就想出了四个字,“文化书法”。提出文化书法,基于两点考虑:一是基于我对书法和文化的关系的长期思考。我在《中国书法文化大观》里提出“书法文化”的概念,强调书法和文化的血肉联系。十几年后,我把这个词倒过来了——“文化书法”,强调文化对书法的根本性意义。

二是受到“文化中国”的影响。杜维明先生提出了“文化中国”,“文化中国”一提出就变成一个国际性阐释中国的重要命题。原来中国文化是中国大陆十三亿人的文化,而文化中国就扩大了它的内涵。

它包括,说汉语的中国人的文化,说汉语的外国人的文化,说英语的、思考汉文化问题的人的文化,既不懂中文也不懂中国文化的而喜欢中国的旅行者的文化。这样就把中国文化由十三亿的中国人扩展到全球范围的十八亿人,扩大了中国的文化圈层。

在这个意义上,杜维明消解了意识形态上的中国与西方的对立,而扩大了中国文化的内涵。所以,基于这些考虑,我认为,把书法文化转成文化书法是可行的。一进来就踩到了雷区,书法界有新古典主义,有现代书法、传统书法,我想北京大学书法研究所应该提出自己的教学理念,我就提出了“走近经典”,后来改成了“回归经典”。

记者:您提出的“文化书法”与“走近经典”、“走进魏晋”,这些观念和理念的背后,有怎样的内在联系和思路的变迁呢?

王岳川:首先,文化书法是一个开放性的概念,标志着东方文化的身份。文化书法不想成为对西方二流艺术的模仿,也不认可西方中心主义的审美趣味和艺术风尚成为人类唯一的欣赏方式的看法和做法,而是要重视东方文化和西方文化重新组合之后而生成的一种新书法。

文化书法把精神修为看作书法的出发点,强调回到原本的“书者,心画也”,不是“书者,钱画也”。古人说“书者,散也”,就是说,书写时,要放开心胸,精神和心态处于一种自由烂漫的心境中。

如果襟抱拘谨而患得患失,想到太多的蝇头小利,就不可能写出大气的好作品。所以,“书者,散也”,必须散开襟抱,一个追逐于名利的人是写不出好作品的。其次,文化是一种道的载体。文以载道,书亦载道。“道之不存,技法必行之不远”,书品与人品紧密相关。

文化书法特别强调对传统的精神传承和文化创新的同一性,尤其强调“走近经典”。走向什么就同时意味着远离什么,走向经典就是要从一个世纪的文化虚无主义中走出来,从主体性的误区——小我一己的狂妄中走出来,走向中国“书法经典”,对“书法经典”保持尊敬并加以传承,对先人历史辉煌的时代加以接气并重新阐释。

我最近欣慰地看到书法界有朋友提出“激活唐楷”,有一定道理,我也提出:“文化书法”的第一步就是倡导发现“魏晋书法风骨”,使之成为今日书法的精神资源和文化地基。

将我说的“经典”进一步细化分辨,就是“魏晋风骨”。魏晋是书法真正觉醒的时代,魏晋书法是个体历尽艰辛坎坷之后的生命精神和艺术气象的整体提升,是中国书法格高韵深、追求高迈人生理想的代表。

记者:您后来提出的“守正创新”和“正大气象”在书法研究和创新中有什么重要的意义?

王岳川:现在我们的政府谈创新,各个行业领域都在谈创新,就书法界而言,好好写字都不是创新,不好好写字的就是创新,比如用脚丫子写字,用嘴写字,这都不是好好写字,也写不出来真正的好字,都是插科打诨,投机取巧。

我对学生就是这么说的,用海德格尔在《林中路》中的话来说,“一片树林里分出两条路,而我选择了人迹更少的一条,从此决定了我一生的道路。”只有一条路是正路,可以走到头,但是走正路是最难的。比如我们开车加塞,是走捷径,但最后还是延误了自己。所以我提出要“守正”,就是要走正路。

后来我觉得光提出“守正创新”还不够,应该有一个美学上的概念。书法界有个很不好的气象,就是追晚清、晚明,但晚清、晚明其实都是衰败之象,不是很好。今天中国要建立大国形象,应该有“正大气象”。首先要“正”,就是正气,正宗、正脉。

“大”,就是大美学、大境界,不能是那些边角料的东西,肯定有大的眼光和气象。第三是“气”,浩然之气,汉唐气象,“忧道不忧贫”嘛。最后是“象”,古人说的“无形大象”。所以我最终提出了这十六个字:回归经典、走进魏晋、守正创新、正大气象。

但也有一部分确实做不到这些,然后会受到一些反对意见的攻击。有一篇文章,你们应该在网上可以看到,叫《北大离书法有多远?》,有一次开会记者也提出了这个问题,我就说,“北大离书法有多远?就是中国离书法有多远!”当时大家都很惊讶,今天我还是要强调这句话。

记者:您说这句话必定是对北大文化与书法之间的渊源有自己的观点,是怎样的渊源呢?

王岳川:首先,我们的书写方式一直受西方影响,一开始大家都用毛笔,后来又铅笔、钢笔,现在都改用键盘了,所以北大与书法的距离不仅仅是北大的问题,而是中国全体国民与书法的距离,北大离书法多远,就是中国离书法有多远。

第二,北大书法艺术传统是很深厚的,后来出现变化,是由社会大背景和历史原因的,不完全是北大自己的问题。

我想提到北大与现代书法文化的渊源肯定离不开蔡元培先生,蔡先生大家比较熟悉了,1918年,在蔡元培校长的努力下,北大成立了“书法研究会”和“画法研究会”,来推行自己的美育理想。可以说,蔡先生当初的设想是非常好的,在五四时期宣扬“全盘西化”的那么多呼声中,没有放弃中国传统文化中精华的东西。

这是北大从变革时期开始就创立的传统,然而这一传统在建国后的院校制度改革中没有得到彻底的实行,不能不说是一种遗憾。冷战时期,北大变成文理综合性大学,就把艺术这方面冷落了。

第三点,北大离书法有多远,并不多远,我们正在奋起直追。我们建立了北大书法所,所以我们离书法并不远。所以这句话在网上已经广为流传了。

另外,提到北大书法的历史,我们还不能忘记一个人,就是沈尹默先生。我做了一件事就是为沈尹默先生的书法“平反”。当年因为一些原因,沈尹默先生的书法受到恶评。我做了一些研究,算是了结了一段沈尹默先生的公案。沈先生在北大书法研究会中作了很多工作,成为北大书法的领袖人物,可惜后来去了上海,成为海派人物。

现在很少有人知道沈尹默在北大书法教育历史上的地位和意义,所以我们应该将他的找出来,作为第二代人,继承他的一些传统和理论。

记者:“回归经典,走进魏晋,守正创新,正大气象”,您在推行传统书法艺术这一中华国粹的振兴与繁荣过程中,是否也体现了作为学者个人的学术意义和价值?

王岳川:这次提到这些我是有喜有悲。北大有三万多学生,还有很多教职员工,但是一段时期中国书法家协会的会员不到十个人。这跟过去沈尹默先生时代的情况是完全不一样的。但这次,我们书法家协会选举,有好几个书法研究所的学生和访问学者、客座教授也成为了书协的理事,这说明了我们书法研究所的教学工作得到了社会各界的认可。

这是我们的喜。八年来,我们的工作和教学还是有成效的,再加上,现在学校对我们的研究所也很支持,将来会给我们更加优惠的政策,激励老师、学生们的工作、学习热情。

我还是认为,北大离书法有多远,就是中国离书法有多远;北大在书法上向上一步,就是中国在书法传统中的上升一步。中国文化形象是具体的,而不是一个口号,代表着我们要踏踏实实去做,代表着我们哪怕在一个细小的技术问题上也不能轻视,因为这与我们书法的“道”相连。

回归到写字这件朴素的事情上来说,用毛笔写字,任何一个细节都要求写书法的人精气神聚焦,需要全身心地投入,达到儒家所说的“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,起码做到“格物致知,诚意正心”吧,通过书法获得一种智慧,获得对人生的感悟。这是可以做到的。(记者:王沈洁)