最年轻的工程院院士

今年,他从美国硅谷回国创业满10周年,具有自主知识产权的“星光中国芯”成功打入全球市场,成为图像输入芯片领域的“一哥”,“星光”系列多媒体芯片已植入了苹果、索尼、三星、戴尔等全球顶尖品牌计算机和手机中;

同样是在今年,他当选中国工程院院士,刷新了中国工程院最年轻院士的纪录。

“出去,就是为了回来!”10年的“奇迹”只是一个开始,在新的起跑线上,他又将创造出怎样的“奇迹”?12月16日,邓中翰走上人民日报总编室和人民网联合开办的“文化讲坛”,讲述他对“中国创新、中国创造”的体验与思考。

“我们完全可能创造出比西方更好的创新体系”

记者:钱学森曾多次发问:中国为什么培养不出创新型杰出人才?您具有横跨中西的教育背景,在创新人才培养方面您认为中西方有哪些差异?

邓中翰:中西方在教育体系、教育制度各方面都有很大的差异。首先,西方高校十分重视让学生在不同学科之间“游走”。当年我在美国加州大学伯克利分校读书时,用一份奖学金拿到了理学院、工学院和经管学院三个不同的学位。跨领域的学习让我的思路得以拓展,为我回国创业打下了非常好的基础。

培养创新人才,不仅要交叉复合,还要敢于探索、敢于实践。国外特别注重社会实践,基本上每个假期老师都会逼着你去实习,我在IBM、伯克利国家核武器实验室都做过“暑期的学生实习”。这是一种实践辅助学习的方法。

西方学校还鼓励学生敢于挑战权威,这是国内比较欠缺的。诺贝尔奖获得者朱棣文就认为敢于挑战他观点的学生才是好学生。

我觉得,在创新型人才培养中,我们的观念要放开一点、再放开一点。国内现在培养学生,很大程度上是命题式教学,创新棱角都被磨掉了。我们总说压力变动力,实际上我们的学生只有压力,没有动力,更没有活力。当然,国内学生的优势是基础非常好,我们今后需要做的,就是扬长避短,让学生尽可能多地接触了解不同的学科,思路开阔了才能触类旁通,才能走向前沿、有所创新。

记者:除了人才培养,在创新体系建设方面,我们需要怎样努力?

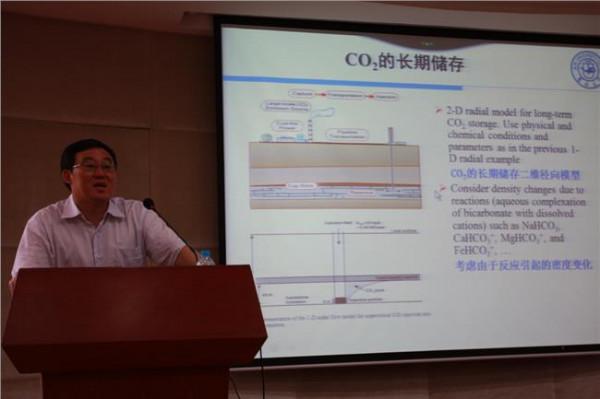

邓中翰:我这十年来在中关村创业,对中西方创新差异的感受很深。在硅谷,创新不是看你发表了多少论文、申请多少科研经费、是不是得到什么科技奖,而是你的创新成果到底能创造出多少产值、拥有多少客户、有多少人愿意付钱买你的产品、能否创造出改变人们工作和生活方式的产品。这种务实的创新思路,我称之为“硅谷机制”。

2006年,我国提出建设创新型国家,要以企业为创新主体,以市场为导向,产学研相结合。这是西方最基本的常识,而在我国却成为国策,这就是中西方的差异。10年前我刚回国时就面临这样的问题,很多人建议我建一个实验室来推动芯片的发展。我第一句话就是“不行,我必须办一家企业,我没有办法通过一个实验室推动一个产业。”所以,中星微成立之初,国家财政投入变成风险投资,占65%的股份,而我们这些创业者却占到35%,这在当时是难以想象的。

那么,能不能创造出比西方更好的一种创新体系?我觉得这是完全有可能的。比如,中国正在造自己的大飞机,这就体现了一种制度的优越性。即使是在很难、很大的领域里,我们仍然可以集中力量做一些大的动作,而这个创新工作不仅仅是来源于个人创新的想法。我觉得,中国在社会主义市场经济条件下,要敢于探索出一条既有中国国情,体现国家意志,又能够满足市场机制和符合市场游戏规则的新的创新体系。

“要对学问有一种真正的爱好,把它当成人生追求”

记者:很多人把中国的创新乏力归咎于科研经费投入不足,您怎么看?

邓中翰:我们国家最近几年投入的研发资金其实非常大,特别是在重大的项目里。据我了解,现在国内很多科研机构的条件正在改善,甚至不少国外的实验室,里面的设备和装修都比国内土一点、老一点。在这方面,我们最近几年的投入,对科技的快速发展是有很大帮助的。但如何珍惜这些资金,珍惜国家政策的扶持,如何作出更好的成绩,我们可能还要在许多方面做进一步的调整。

资金投入大当然是好事,如果资金大只是换来硬件的升级,而没有在科研创新能力上有所提高,这是很可惜的。这又回到刚才所讲的问题,我们的创新体系到底是以投入刺激为主还是以市场拉动为主。纯投入的创新条件的改善,不见得有很好的创新成果。如果是以市场拉动为主,自然会由市场来判断这样的科研创新值不值得投入,是否可以取得创新的成绩。以企业创新为主体、以市场为导向,就是要突出我们如何评价今天的投入到底产生什么样的结果,这是机制的问题,非常重要。

记者:相较于应用科学,中国的基础学科在国际上处于什么地位,要进一步发展,还欠缺什么?

邓中翰:我们国家在基础学科的投入所带来的成绩,现在已经逐渐显示出来,在国际上文章发表的数量和质量都有大幅度的提高。不过,要涌现出世界一级大师、做出一流的理论工作,可能还需要一段时间。也许到那一天,就是我们国家获得诺贝尔奖的时候。

要想进一步发展,我想着重强调一点,那就是为之而奋斗的纯粹的理想。现在很多人只是把基础的创新当做一种工作,当作一种申请经费的方法,而我在国外接触到许多从事基础科研的人,他们对自己所从事的学问有一种真正的爱好,把它当成人生追求。对学问的兴趣和为之奋斗的纯粹想法,非常值得尊重,我们也需要有更多这样的科学家。

有人说,国内高校和学术机构的“衙门化”作风影响了学术水平的提高。问题的确存在,在这个方面,残留了很多计划经济体制的痕迹。我想,我们需要建立一个非常完整的科研体系、创新体系,并建立一种制度来保障公平与效率。

记者:近年来在学术圈内发生了很多学术不端和学术腐败,您认为如何从根本上遏制这种现象?

邓中翰:关于学术腐败的事例,近年的确听到了很多。在工程技术和应用领域,如果坚持以市场为导向,想要以欺骗的方式蒙混过关是很难的,市场会做最后的判断。高校的情况相对复杂一些,我不是太了解。其实,很多国家都发生过学术造假的事情,我觉得经过这几年的阵痛之后,我们的学术界会慢慢走向成熟,从制度建设等多方面入手,遏制这样的现象发生。不过从根本上说,要使大家找到创新的快乐,这样他就不会仅仅为了眼前利益和目标去造假,甚至做犯法的事情。

记者:您新近当选中国工程院院士,您觉得院士头衔对您今后的学术和工作会有什么影响?

邓中翰:中国工程院院士是非常高的一个荣誉,除了很惊喜之外,更感到了责任。近几年更多中青年科技工作者的入选,实际上是在鼓励我们推动产业创新和发展。当选院士后,意味着我每天可能会加更多的班、多做很多事情,不过我很乐意这么做。