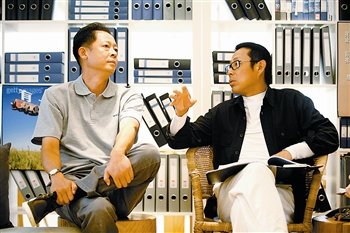

王志文手机 陈道明和王志文的《手机》究竟要说的是什么?你看懂了吗

文章摘要:在一个"娱乐至死"的时代里,"娱乐性"的批判作品有没有价值?如果说"有",到底有多大?如果我的意思不被曲解为"在筷子里边拔旗杆"的话,那么,一个专制的社会,迫使具有批判精神和批评功能的文学艺术之价值只能够在如蜗牛壳那样大的空间里展开,并且只能以非常机智甚至滑稽的艺术手段表现之就令人深思。

"一切民族,一切艺术,都有它的虚伪。人类的粮食大半是谎言,真理只有极少的一点。人类的精神非常脆弱,担当不起纯粹的真理;必须由他的宗教、道德、政治、诗人、艺术家,在真理之外包上一层谎言"——这是文学尚处于严肃时代,法国伟大作家罗曼.

罗兰在《约翰.克里斯多夫》一书中所说的话,在文学已经进入了"娱乐时代"的今天,我在评论中国目前流行影视作品时引用它,是要给读者们一种联想:娱乐文学的今时现象早在严肃文学时代就被伟大的法国作家预料到了。

所以,今天,当我们看到批评文学——这种严肃的文学形式虽然还存在着,其精神已经被"娱乐"化了的现实时就不会太感觉到意外,特别是当中国社会的专制主义之轭在还没有被打碎时,批评性影视作品在一个"不靠谱"(引自《手机》原话)的时代里到底可以走到什么地步?本文将给出一种解读。

(一)娱乐至死的品种 继电视连续剧《蜗居》开播后,中国影视界又爆出了一部《手机》。按某一位网友的说法,它在批判方面"超过"《蜗居》。看过《蜗居》的人都知道,《蜗居》通过对一对青年知识份子夫妇居住环境的写实性描述,讽刺了胡锦涛"五有"("学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居")中的"住有所居",人像蜗牛那样地住在自己的壳内,不就是"住有所居"了吗?在江州市(上海)这个著名的世界大城市中,《蜗居》把供普通人生活的蜗牛式空间与上层腐败分子们的豪华阔绰住宅作了对比,把个共产党"为人民服务"的内囊给翻了出来,赢得了社会好评;而《手机》呢?是步其后尘,通过对一个电视名人的刻画,爆出了一大堆"不着调的人"的生活猛料,咋一看,好像真有些"反党"、"反社会主义"的嫌疑,以至于该剧导演沈严曾经很认真地告诉搜狐娱乐:"我经常担心,这部剧可能过不了审查,因为这戏太犀利,对流行的东西做了露骨的批判和讽刺。

"。(引自《搜狐娱乐》) 可是呢?沈导演的"担心"是多余的,他作为职业艺术家未必就清醒地看到,现在的影视作品已经走出了前毛泽东时代那种动辄就"反党"、"反社会主义"的时期了,它不再成为社会批判的武器,已经变成了"娱乐的猛料"。

因此,人们若是用前毛泽东时代的观点看《手机》,它是"反党"的,但是,这种"反对"之于目前的共产党高层来说好像是挠痒痒,他们也会像普通人那样地看了发笑。

为什么?他们的脸皮厚了,感觉长了茧子。看一看戏里的段总,当别人在挖苦和讽刺他时,他非但没有任何害羞的感觉,反倒觉得自己受到了别人的崇拜(见第六节论述)。 我的问题是: 在一个"娱乐至死"的时代里,"娱乐性"的批判作品有没有价值?如果说"有",到底有多大?如果我的意思不被曲解为"在筷子里边拔旗杆"的话,那么,一个专制的社会,迫使具有批判精神和批评功能的文学艺术之价值只能够在如蜗牛壳那样大的空间里展开,并且只能以非常机智甚至滑稽的艺术手段表现之就令人深思。

依据我的看法,"真理"在被"谎言包"了一层后,贩卖"真理"的事情也只能靠由"谎言"编制的程序。结果,整个社会"谎话连篇",咋一看,人的嘴在动,"名为说话,不说人话"(费墨语)。

(二)骗子满天飞 此剧是讲一个"拿说话当饭吃"的北京"名人"——电视节目"有一说一"主持人——严守一的故事,并以此为线索,穿着了一部都市生活和农民生活交织的大戏。和《蜗居》比较起来,它是拿名人说事,把批评伸