沈鸿烈焦土抗战 斯诺:青岛探访“焦土抗战”

□青岛日报/青报网记者 刘宗伟 1937年9月,“中国人民的朋友”、美国著名记者、作家埃德加·斯诺在旅途中两次来青岛中转,虽步履匆匆,但他以职业的敏锐,观察记录了一座城市沦陷前的状态,并探访了市政府及尚在准备的“焦土抗战” 1937年7月29日、30日,平津相继沦陷。

由于津浦铁路中断,外逃或撤离人员只得取道天津,然后乘船至烟台或青岛,沿胶济铁路到济南,再转津浦铁路奔赴目的地。

就是在这样的背景下,西行寻找妻子并一起赴上海的斯诺两度在青岛中转。 斯诺没有记录两次青岛之行的具体时间。

不过,从《斯诺文集》第三卷——《为亚洲而战》首篇碎片化的叙述中,可以推算出,其第一次来青岛应是9月上旬;第二次是当月下旬,因为“在9月的末尾,我们缓缓地溯黄浦江来上海”。

护送邓颖超登上开往青岛的轮船 西行之前,斯诺利用美国记者身份,将尚在北京西山养病的邓颖超(化名李扬逸,人称“李知凡太太”)护送至天津,然后通过朋友帮助,又使她安全地登上了由天津开往青岛的轮船。

文中,斯诺叙述道: 一位教授夫人由电话中请我吃饭。我去了,在我们谈过半点钟以后,一个留有长剪发的中国妇人,戴着一副深黑色的眼镜,走进房中来。

她的神色是稔熟的,但我一时认不出来。后来,她摘下眼镜,笑着向我招呼道:“斯诺同志,你不认识我!” 她是邓颖超,前中国苏维埃政府副主席周恩来的夫人,中国共产党妇女部部长。

颖超对我说明,她于五个月前潜来西山疗养。她的样子比我一年前见她时好多了,她那时正患着长征时得的肺病,苍白,瘦削。

这一次住在一个荒远的庙中,得到好的饮食和休息,加上北方干爽的春天,她显然痊愈了。 “你当然不要在这里长住下去了?”我问道。

“当然,我要尽快地去西北。”她说。“你能同我搭火车去天津吗?” 在教授家见到邓颖超时,北平已沦陷了三个多星期。

而天津,“通海的火车道刚修复,每天通车一次,需时12点钟,约当时的两倍。日本人严密地搜查所有的旅客,在天津的一端格外严厉,脸上稍带政治思想的意味的便被扣留下来。

” 接下来,斯诺记述了护送邓颖超的经过。 我告诉邓,我将同她一道走,她扮作我家中的女仆,或可安全地通过。

颖超来到前门车站,样子完全像女仆,她的剪发莫名其妙地不见了。我送她深入一辆车厢中,为后来数不清的大腿、头颅和臂肘遮蔽起来。 当火车进天津时,天已经黑了。

我等待邓颖超,我们经过车站上的日本守兵时不免提心吊胆。日本兵草草地检查了她一下,并把地上的蒲包颠动了一番,他们从喉中哼了一声,表示她可以走了。 直到走进英租界的铁丝网,我才放了心,那时的租界内还是安全的。

英法租界的街道为五十万难民塞满,仿佛他们都要搭乘那几条去“自由”的南方的船。

舱面上的票早已被掮客收买,到可以用时便以可怕的高价卖出了。但外国人可以在统舱带一两个仆人,作为头等乘客的特权。藉助于一个朋友,我为颖超安排好,她又为一个她曾未见过的男士充当女仆了。

她得到一个去青岛的舱位,到那里,她便可以由那时还在中国人手中的铁路旅行了。 当斯诺再次见到邓颖超时,已是1938年,汉口,“她和周恩来在一起,她作了西北联合妇女团体的首席代表。

” “仿佛是一个放弃了的城市” 送走邓颖超,斯诺决定离开天津,他要辗转去西北寻找在那里 “查考红军的声望是否与事实相符”的妻子尼姆·韦尔斯。

他说:“十天以后,我自己也要动身了。在最后的时间,我的朋友贝特兰决定与我同行,他刚完成《中国的第一幕》,现在决定去参观红军了。

” 斯诺和贝特兰搭乘英国船 “海口”号前往青岛。其时,船上挤满了逃离平津的人们,斯诺用生动的语言,记录了拥挤之状:“有人睡在船桥上,黑头发的人们像鱼子酱一般散布在舱面上,水手们必得挤路去绞盘。

” 首次来青,斯诺记录的青岛状态甚少,仅有“青岛还未被日本海军封锁,但三分之二的居民已经逃走,仿佛是一个放弃了的城市”这样直白的描述。

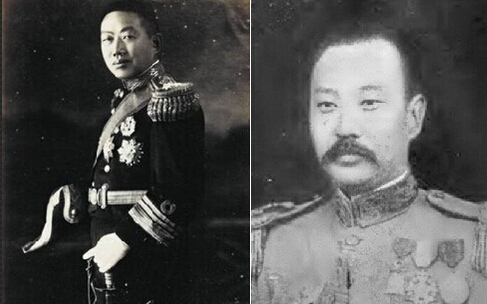

嗣后,他简要地交待了青岛的政治背景:“青岛市政府是由南京政府管辖的,市长沈鸿烈是蒋介石委任,他因在内战时倒戈得到现在的位置。

但山东其他部分却是半独立的,由军人主席韩复榘统治。” 他还提到了青岛执政者不为利动,坚持抗战的决心——“青岛是日本人想以银弹和阴谋取得的对象。

他们终于失望了。” 斯诺在青岛逗留了多长时间?有哪些游历?《斯诺文集》、青岛档案史料中均无记录。 在青岛乘上火车,斯诺与贝特兰沿胶济铁路西行,在济南有短时停留,然后“迟缓地沿陇海铁路向西安前进”。

斯诺找到了在潼关被军警捉住并拉下火车的妻子尼姆,她当夜回到了西安。

“在与中国红军团聚了一天后,贝特兰留了下来”,斯诺夫妇开始了目的地——上海——之行。 探访并怀疑“焦土抗战” 在徐州火车站,斯诺和妻子尼姆中转,一路探听着抗战信息来到了青岛。

斯诺用“依然是含有凶兆的平静”来描述这座“十分可爱”的城市。只是此时,青岛几近空城,“所有的浴棚都关闭了,白沙滩上一连三天看不见一个别的洗浴人”。

两天以后,我们又来海边。青岛依然是含有凶兆的平静。我发出几封在旅行中收集的快讯,但每隔十天还不能有一条船去上海。幸而有J·B·鲍威尔代我应付《先驱报》的工作,所以我不用发愁。

这在战争中是个难得的时间呢。青岛这时是十分可爱的,晴朗的白昼,微风披拂的夜,这风或从海上吹来,或含有山的松香。几英里长的著名的白沙滩,在过去这季节总聚有成千歇假的人,但现在却成为我们专有的海岸了,一连三天我们不曾看见一个别的洗浴人。

所有的浴棚都关闭了,在弥漫于这半空的城市的静寂中,有一种奇特的预期。我们每天准备看见在每一浪花后面有一队日军登陆。 身为记者,32岁的斯诺用职业敏感打量着这座城市。

他的关注点和深度,超过了此前留有青岛战前记忆的作家端木蕻良和老舍。 我注意到中国人并不乘时把贵重的日本工业机器移出市外,当我问起的时候,市长沈鸿烈司令避而不答。

有一天,市长秘书告诉我,环绕本市的一团东北军,正在计划,一见日军临近,便把日本工厂炸毁。 对于市长秘书透露的“炸毁日本工厂”,斯诺坦言,“我还有一点不相信”。

后来的事实证明,此言不虚。 12月18日晚8时整,沈鸿烈果决下令实施“焦土抗战”,日本九大纱厂、发电厂、啤酒厂等悉数化为废墟。

青岛实施“焦土抗战”时,斯诺已在上海。

闻讯后,他评价说:“当初不设法把一些机器移入内地供中国人使用,毕竟是一种失算,不过这依然是一种进步的象征,至少中国高级当局下令破坏了一个敌人的根据地。关于‘焦土政策’,说的很多,做的并不多,这一次算第一遭有效地进行了。”

![杨思禄冀东抗战 [血印·寻访]走进冀东抗战堡垒户 倾听抗战故事](https://pic.bilezu.com/upload/d/be/dbe40c540ee7b3af394f19cc08ff5030_thumb.jpg)