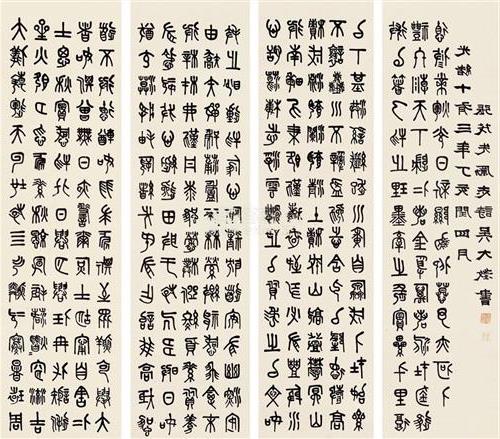

吴大澂篆书 吴大澂的篆书(组图)

1869年暮春,吴大澂为镜如所书篆书对联,为邓石如书风的篆字

存世己巳年(1869)款的作品说明,吴大澂所作邓石如书风的篆字已相当成熟。如在这一年的暮春为镜如所书篆书对联,起笔不再藏锋逆入,而是有一从上向下的运笔动作,起笔的分量加重,转折处不再像玉筯篆那样均匀地行笔,而出现了方折的转向,并有了粗细的变化。这就充分利用了毛笔本身的弹性,在点画圆实的基础之上,增加了书写的节奏感,减少了玉筯篆的装饰性。这种运笔方法正是邓石如对小篆书法的贡献。

1870年,吴大澂为友人、苏州文物商徐熙所书的对联

在下一年(庚午,1870)为友人、苏州文物商徐熙所书的对联中,起笔明显地加重,书写横画先下压,形成方折的锐角,点画的粗细变化明显,增加了运笔的韵律。我们不妨将此联中的“对”字和为吴云的《虢季子白盘铭考》封面所书玉筯篆相比,不难看出两者在用笔上的区别。

在吴大澂生活的时代,邓石如的影响非常大,吴大澂及其友人经常提到这位“完白山人”。在吴大澂的前辈中,更有一位邓派篆书的代表人物吴熙载(1799-1870),他是吴大澂老师吴云(1811-1883)的好友。吴大澂有一方“吴大澂”白文小印,结字、刀法很像吴熙载的印风。指出这些,并不是说,吴大澂直接地受到了吴熙载的影响,而是要说明,在吴大澂的时代,玉筯篆并不如邓石如的篆书那样流行,吴大澂有很多机会见到邓石如和吴熙载这一流派的篆书。

但是,吴大澂对篆书的兴趣很快地转向了金文。1870年腊月,吴大澂回到北京翰林院,次年参加考试,顺利通过,列一等第三,授职编修。也就在北京翰林院任职期间,吴大澂开始收集吉金文字。他曾这样地自述:“余弱冠喜习绘事,不能工。

洎官翰林,好古吉金文字,有所见辄手摹之,或图其形存于箧。积久得百数十器,遂付剞劂氏,拟分为二集,以所见、所藏标其目,略仿《长安获古编》例,而不为一家言。其不注某氏器者,皆潘伯寅师所藏。

此同治壬申(1872)、癸酉(1873)间所刻也。”(吴大澂《恒轩所见所藏吉金录》序。顾廷龙先生撰《吴愙斋先生年谱》,根据序中所说“洎官翰林,好古吉金文字”,因此将吴大澂开始喜好吉金文字的时间订于1868年吴大澂被任命为翰林庶吉士的时间。

但吴大澂这一年在京师逗留时间甚短,而在1871年初返回北京任职翰林院前,鲜有收藏吉金的记录。潘祖荫在为吴大澂的《说文古籀补》所撰叙中说:“同治辛未、壬申间官农曹,以所得俸入尽以购彝器及书。

彼时日相商榷者,则清卿姻丈、廉生太史、香涛中丞、周孟伯丈、胡石查大令,无日不以考订为事,得一器必相传观,致足乐也。忽忽十余年矣。”可知,潘祖荫开始有规模地收藏青铜器在1871至1872年间,吴大澂开始关注吉金文字似乎也在此时。)

吴大澂在入仕以前,已有机会接触到青铜器。吴大澂少年时是在外祖父韩崇的影响下走上金石收藏和研究的道路的,但是从韩崇编撰的《宝铁斋金石跋尾》不难发现,韩崇的收藏以石刻文字为主,吉金极少。吴大澂的老师吴云,是晚清重要的青铜器收藏家。但是,吴大澂在任职翰林院之前,或在上海避难,或是忙于准备科举考试,本人并没有机会和财力来收藏吉金文字。入仕之后,吴大澂有了稳定的收入,虽说京官俸禄不高,但是尚有余力购买些小件的青铜器。

而此时的北京,吴大澂的同乡、时任户部左侍郎的潘祖荫(1830-1890)正在广收青铜器,并编辑《攀古楼彝器款识》。由于吴大澂擅长绘图和篆书,潘祖荫嘱吴大澂为之绘图摹款,然后刻版刷印。在苏州博物馆藏顾廷抄录的《潘文勤公致吴愙斋书札》中,就可以看到潘祖荫多次请吴大澂绘图摹款。如潘祖荫在1872年致吴大澂的信中说,“摹刻款识及图,吾弟既肯俯任其事,固妙矣。但明年执事必有试差、学差,谁肯继其役耶?”

由于吴大澂有坚实的玉筯篆功夫,所以他在摹金文时,结体准确,用笔肯定流畅。正是广泛地观览青铜器拓片,摹写铭文,并得以时时观摩吉金原器,吴大澂对篆书的兴趣转向大篆书法。不过,吴大澂还是经常书写小篆,如1872年十一月应潘祖荫之邀跋其所藏沙南侯获碑拓本(现藏上海图书馆),写的依然是结字瘦长的小篆。

1873年,吴大澂出任陕西学政。俸禄之外,另有养廉银、出棚费、结余的公费等,收入大增,陕西周代青铜器出土最多,吴大澂开始大规模地收藏青铜器、汉瓦、碑拓等,他在继续书写小篆的同时,对大篆系统的文字和其他出土文字也多有留意。光绪元年(1875)吴大澂在致陈介祺信提到汉瓦当:“其一种朴茂之气则不可模仿,即无字,各种神妙变化,一圈一点皆与古籀相通,尝论篆法当以汉画像参之,画法当以钟鼎文参之,皆可骎骎入古。”[注:吴大澂,《吴愙斋(大澂)尺牍》(台北:文海出版社1972年影印本),页53。]在同年致陈介祺的另一通信札中,吴大澂说:“所寄秦金石拓并素册五十六幅,斯相书如此富有,前人所未见。展玩十余日,自觉篆书亦稍进。”从这两通信札来看,在1870年代,吴大澂虽以商周金文为主要的临摹对象,但也广泛地从秦诏版文字、甚至汉瓦文字和图案中汲取营养。

吴大澂在光绪二年(1876)五月四日致陈介祺的信中说:“藏器之精、笔墨之良,前无古人,后无来者。然非好之,真不知拓之贵,亦不知精拓之难。大澂寝馈其中,近于古文字,大有领会。窃谓李阳冰坐卧于碧落碑下,殊为可笑。完白山人亦仅得力于汉碑额而未窥籀斯之藩。大约商周盛时,文字多雄浑,能敛能散,不拘一格。世风渐薄,则渐趋于柔媚。”在吴大澂看来,商周金文雄浑且收放自如,高于小篆,而邓石如虽为一代篆书大家,“亦仅得力于汉碑额而未窥籀斯之藩”。这正是吴大澂专攻大篆的审美观念基础。

1876年吴大澂从陕甘学政卸任,次年返回京师,此时他的大篆书法已经有了长足的进步。潘祖荫在1877-1878年致吴大澂信札中多通信札中,对吴大澂的大篆书法推崇备至,如:“释文大篆精妙无比,頫首下拜。必传,必传。吾不能也。”“手书已装一册,来时可题之。以中多考证,且近来大篆,国朝无及之者也。阁下大篆,在荄甫、益甫之上,而赵、胡又在李少温之上,若农则在少温之次矣。”“吾弟近来篆书,迥然时人所能梦见。寿卿云,钟鼎文字,以王朝书为最。兄以为鲁国尚有王朝遗意,而略逊之。今吾弟篆书直是春秋时王朝也。本朝二百年,篆书无及之者,盖皆不用功于款识中求之耳。”潘祖荫还在与其他的友人的信札中对吴大澂的大篆书法大加揄扬。如在致吴云的信中这样写道:“清卿大篆之工,国朝二百年无及之者,可传无疑。至篆隶一道,前明已绝,至不足道。近人如何子贞辈皆郭林宗一囗中,清卿造诣至此,真奇才也。”

佩服之余,潘祖荫放下身段,虚心向吴大澂请教如何书写大篆。他连发三信向吴大澂询问:“兄欲学大篆,当从何入手为是?”“大篆应从何入手?便中示及,好学之意甚殷,其如岁莫何其又无暇也。”“吾弟从前作篆从何入手?若始作篆而即从钟鼎临摹,似难措手也。散盘曾临百本,能临一本见惠乎?”不久,吴大澂将自己所临散氏盘送给潘祖荫,潘祖荫在致吴大澂信札中说:“惠临散盘,感谢,感谢。”散氏盘铭文长达三百余字,以三日临一通的话,临百通也要历时一年左右,可见吴大澂此时已经在大篆上下过很多功夫。[注:吴大澂一直临《散氏盘》。如他在1886年五月在吉林时,曾临一通。苏州图书馆藏有吴大澂在光绪丁亥除夕(公元1888年初)所临散盘一通。在近年的拍卖市场上,不时能见到吴大澂所临《散氏盘》铭文,可知他一直用心《散氏盘》。]