张永和俞孔坚 俞孔坚:用“反规划”创造“天地—人—神”和谐的城市

此前了解到俞孔坚拥有的一个个头衔——北京大学景观设计学研究院院长、首席设计师、哈佛大学设计学博士、北京大学教授、博士生导师……让电话这一端的我多少有些紧张。电话接通后,俞教授一直以平易而真诚的语调侃侃而谈,深入浅出地阐述那些理念和方法,我紧张的心情渐渐转为一种尊敬。

俞孔坚认为土地、生命、灵魂都是有根的,而他儿时的经历和记忆也影响了他现在的设计思想。25年前,俞孔坚17岁,怀揣着妈妈给他的一包故乡的土,踏上离家求学之路。从那一刻开始,仿佛注定了他此生的选择将跟“土地”紧紧相联。直至今天,那包土他依然带在身边,有人称他是:诗人、学人、土人。

俞孔坚在双年展上展示的作品是美国景观设计师协会授予中国设计师的第一个规划奖(有媒体称之为业内“奥斯卡” ),我们的谈话自然也由此展开——

记者:为什么您没有来深圳参加双年展的开幕式?是不是之后会来?

俞孔坚:主要是因为时间安排不开。前两天刚来过深圳,以后有机会会过来。

记者:您为什么选择作品“反规划”参加深圳的双年展?“反规划”的理念对城市有什么意义?

俞孔坚:因为与双年展的主题“城市,开门”契合,而且策展人张永和以及国外的一些专家亲自挑选了这个作品。“反规划”是美国景观设计师协会授予中国设计师的第一个规划奖,今年我们获得的两个奖项中还有一个设计奖——“校园里的稻田”,2002年广东中山的歧江公园也是获奖项目。

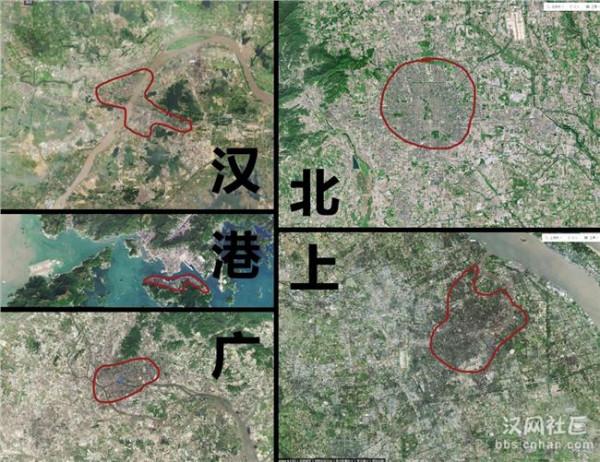

“反规划”面临对传统规划方法的挑战,全国已有多个城市在走“反规划”的道路,其中包括深圳。深圳能够接受,是因为深圳是经济特区、设计之都,所以对前沿的东西接受得比较快。“反规划”参展深圳的双年展是对深圳人的尊重,也是因为在这里能得到共鸣!

有人因为老城规划已基本定型提出“反规划”是否太晚,这是不对的,因为城市发展是动态的,规划也是动态的,永远不要说太晚。“反规划”是对传统规划的一种反思,引起不少争议是预料中的——在旧事物退出历史舞台之前,新事物肯定要受到阻碍,从来如此。 记者:您对双年展中的其他展品是否有所了解?您对这次双年展有什么看法?

俞孔坚:知道部分其他展品,因为跟一些作者基本都很熟悉,经常会共同探索一些前沿的问题。双年展跟政府的推动有关,本次双年展是一个非商业性的展览并由主展者挑选作品,这一点很重要,我认为这从学术上来说是非常好的! 记者:“校园里的稻田”获得美国景观设计的大奖,当时引发了很多的争议,您对这种争议抱一种什么态度?

俞孔坚:有争议我觉得很正常,如果说没有争议,那说明不是好作品,至少是缺乏创新的作品。之所以有人不接受而产生非议,是因为他们的认识与作者有差异,这完全是认识的问题,毕竟这是在挑战传统的价值观。

“校园里的稻田”是一个后农业、后工业时代的稻田,是当代中国很需要的。有些大学把好好的土地拿来种草,还不让人踩,那为什么不能种稻呢?稻子不仅有收获,还有季节的变换,中国是稻米之国,现在还要部分进口粮食;而且这样的稻田非常美,它告诉人们,其实做景观也可以不花钱而且创造价值。

我觉得非议只是暂时的,过5年或者10年,当人们的认识提高后,就同样也会认为它很美。之前提到的广东中山的歧江公园,在没建的时候也有很多争议,很多专家看过我们的设计方案之后都持反对态度,现在不也都说好了吗?所以我觉得有非议主要是认识的问题。

记者:您提出了“反规划”的理念,认为“‘反规划’不是不规划,而是为了更好地建设城市”,能否更深入地来阐释您的“反规划”的理念?

俞孔坚:我们这个时代是个造城的时代,在这个急速的城市化时代,城市往往快速形成。城市的可持续发展不仅需要一个具有高容量的市政基础设施,如高速干道、水电管网等;更重要的是,城市的健康和可持续性依赖于一个大地生命系统,和传承历史和土地精神的遗产系统, 这个生命系统和遗产系统能经久不息地为城市居民提供免费的生态服务,如新鲜空气、食物、安全和健康保障、艺术灵感、生理与心理的再生等等,同时也能为栖息在土地上的人们提供一个精神寄托,一种民族草根信仰的物质载体。

这个生态基础设施让每一个人都与自然过程、土地和历史建立起联系。而在城市快速的建设过程中,我们往往忽视这个生态基础设施的保护和建设,这是目前中国人地关系危机和国土安全危机之要害,也是建设和谐社会之要害。

要实现这样一个生态基础设施,市长们的首要的任务是必须知道哪些地方是不该建的,而我们的市长们和规划局长们整天关心的是建设什么,所以应该制定另一套方法来禁止人干什么。“反规划”的概念就是在这个背景下形成的,它是一种反过来进行城市规划的方法论,是先做不建设规划、先进行土地的生态格局的研究,做出一个城市和区域的生态基础设施的规划,再去考虑城市的建设规划。

我们现在正在完善这套方法,比如正在浙江台州做这样的规划。那里的市长和规划局都认识到这样的规划很重要,打算给它立法,像做以往城市的“正规划”一样为“反规划”立法。这件事要由开拓型的市长和开拓型的城市来实现,我可以想像这将对未来的中国城市规划产生深刻的影响,所以我们也投入了比较大的精力来搞这项研究。

记者:我国的规划界缺乏自己的理论,一直都是采用国外的设计理论,包括教育思想。现在“百城一面”现象的形成不仅有政府决策者的原因,还有规划师本身一些问题在其中,规划师在城市形成的过程中起着什么样的作用?

俞孔坚:“反规划”就是解决途径,城市要有特色,其实特色就来源于土地本身。比如做美容,如果美女都整成一个样,那就没有特色了,哪怕你脸上有颗痣,那也是特色。尊重土地是形成城市特色的关键,要注重“足下文化与野草之美”。一个城市,如果领导只追求外来的东西,它的特色就消失了。规划师要有自己的理论、价值标准,而不是被市长所引导,那样规划师的作用就没有了。

科学和民主决策很重要,掌权者首先应该知道他们不应当充当专家的角色,城市怎么建这个问题应该留给规划师去研究。市长是做决策的,他可以提一个设想,而将实现的可能性和途径问题留给规划师去解决。规划师应该提供多种选择的可能性,而不应该替市长做决策,也就是说规划是多解的而非唯一的,如果是唯一的,就变成决策了。

必须用科学的态度来对待,最后领导拍板的时候规划师应该先告诉他后果是什么样子的,这就是现代规划方法。市长应该明确自己的地位,是一个决策者而不是一个设计者;是个裁判员,而不是一个运动员;是一位市长而不是一个专家。

城市不是为一个人建设的,不能用君主的态度来建设。法国的凡尔赛宫是为君主而建的,北京的紫禁城也是以君主的心态来建的,我们不能用这种态度来建设城市。这个社会的人是平等的,应该从平民百姓的角度来建设城市,体现多元化、平民化、民主化。

要教育市长、市民关于城市的功能和目的的知识,要通过建立完善的理论体系来系统地解决中国的城市和规划问题。 记者:您在美国取得了景观规划和城市设计方面的博士学位,从您的作品中我们看到,这段经历对您的影响是巨大的,至少作品都表现得很西方,您认为是否如此?

俞孔坚:我在哈佛学习了三年,后来又在国外工作了两年,影响还是很大的。我的作品虽然表面上看很西方,但骨子里是中国的,所以我觉得这应该叫现代,是社会发展到这个阶段的需要。西方也有古典的西方和现代的西方,现代的西方代表社会进步到了一定阶段。

其实现代东方和现代西方作品的价值标准应该是一样的,本质上都要尊重土地、地域,尊重人、尊重现代精神,这样作品自然会有现代的味道。我们是在探索现代的中国,比如“校园里的稻田”,形式上看很西方,但稻子是东方的稻子,土地也是东方的土地,使用的人也是中国人,所以这是现代中国的。

形式是次要的,内容是关键,可以说我的作品既是现代的,也是中国的。 记者:北京大学一直倡导学术上的自由、民主,作为北京大学景观设计学研究院院长,您认为自己是否会给中国的规划理论界和教育模式带来某些变化?

俞孔坚:这个问题我觉得应该由别人来评价,不过我个人认为变化还是很明显的。我回国的时候只有我们北京大学办了景观研究中心,就是现在的景观设计学研究院,目前每年招收60名研究生。现在全国有几十所大学都办了类似的专业,各种景观设计类杂志和专题也纷纷出炉。

关于本人的争议虽然很多,但这正好说明我的努力触动了一个很久没有被触动过的“蛛网”,正反面的震荡都很强烈。从我的感受来说,我觉得压力很大,我只不过是想推动这个行业和学术讨论,多做点实事。这有点自投罗网的感觉,只有一个不谙中国传统出世哲学的人才这么做,也可以理解为西方教育对我的“毒害”,但已中毒,似乎没法解脱。

皇帝毕竟没有穿衣服,总需要有人把事实揭穿,否则,倒霉的是皇帝。 记者:您的“天地-人-神”的和谐设计理念这三个词分别指的是什么,又是一种什么关系?

俞孔坚:天地——讲的是自然,城市设计和景观设计的第一原则就是尊重自然。城市设计不尊重自然的现象很多,比如说不顾地形把山推平了、河填平了盖房子,很多城市都是这样,这是工业时代早期的一个典型行为。做城市设计应该留下自然、尊重自然,与自然构成一种和谐的关系。

只有尊重自然了,城市才能体现它的个性,靠山了就是个山城,水多了就是水城。比如说东营在黄河三角洲,有大片的湿地和许多沼泽和盐碱地,就不能像其它的一些南方城市那样去种树种花,而应该做成一个湿地,用菖蒲、芦苇形成湿地系统,正好发挥自己的城市特色,所以我们给它做景观规划和城市设计的时候就围绕“湿地之城”来进行,结果当地接受了并且正式注册了。

这样的例子很多,可以说中国的土地是世界上最丰富多彩的,每个地方都有自然的秉赋,而这些秉赋是构成城市特色最关键的地方,尊重和运用了自然的秉赋城市就有特色了。

现在我们往往忘记了自然,而是刻意去造,刻意去模仿——模仿欧洲的城市,南方模仿北方的城市,北方模仿南方的城市,这实际上就是违背了天地和自然。

天地给你的东西你没有好好利用起来,所以城市就没有特色。西方城市规划设计历史上有过多个理想城市模式,如田园模式、光明城市模式、广亩城市模式,那都市基于当时社会经济和技术的理想模式,都没有把土地本身的过程和格局考虑进去,都是“前生态学”时代的产物,是空中楼阁,对我们的城市建设有不少误导,我们不能照搬。

人——与以前相比,我们对人的认识经历了深刻的变化,现在,平民的时代已经来临。以前所造的城市经历了几个阶段:第一个阶段是为神造城市,是在敬奉神,人没有地位,“人”的概念基本上没有;第二个阶段是文艺复兴以后人的地位提高了,人从神权里摆脱出来,希望统治和控制自然,因而出现了西方君主主导的城市。

中国的封建帝国时代也是如此,古代的北京城就是围绕着皇权而造的一元化的城市;第三个阶段是工业时代,是为机器设计的,是机器的城市。

城市中有供汽车快速行走的高速公路、马路,却很少为人同样地考虑,把机器变成神,整个城市的发展和建设都是围绕着机器进行的。过去,二十世纪五十至八十年,我们的城市规划首先考虑的是工业生产,然后再考虑人的居住,普通人还是没地位的,人变成了机器的奴隶。

现在到了汽车时代,人同样没有地位,汽车是城市的主人。我们现在的时代应该是个真正走向人性化的时代,人就是普通的人,是有生命、有血有肉、具有人性的人,这样的人有生活、有休闲、有交流,而且所有的人都应该是平等的关系。

因此,城市设计应该首先考虑人,让他上下班可以沿着绿荫步道和自行车道安全行走,让他有一种休闲喝茶的心情,到广场上有椅子坐,能遮荫避阳,这样的城市就可以变得很亲切。

神——这里所说的神不仅仅是宗教里所谓的神,而是讲人的一种归属、认同,是对土地的敬畏和依赖,重新回到人与土地的紧密关系当中去,而不是做神的奴隶。我们应该重新把对土地的敬畏找回来,把土地神圣的地位找回来,不要因为掌握了科技就对土地不尊重了。只有充分认识人对土地的依赖关系,我们才会善待脚下的土地。

遍布中国大地上的宗祠寺庙、祖先的陵墓、土地、村前的风水林和风水树,城镇的龙山龙脉,奶奶讲故事的石埠头,抗日战士被害的场所,纪念社区中过往的贤人孝子的碑牌,等等,都是我们的遗产,它们是神灵栖息之所以,它们构成了中国民间草根信仰的载体,是我们的精神家园,是归属感和认同感的载体,是和谐社会的重要根基。因此,城市建设过程中必需将它们保留,并结合到城市中,形成一个完整的网络。

天地—人—神,三者缺一不可,这是未来中国和谐社会的根本。

![秀柏苍松彰品格 俞敏讲述俞秀松烈士坎坷一生[组图]](https://pic.bilezu.com/upload/8/d4/8d426b608a5c26e977b334044ab169ad_thumb.jpg)

![>孔令仪]孔令仪的丈夫陈纪恩](https://pic.bilezu.com/upload/a/cd/acdff891a79bceb6249662d91dbbe2a8_thumb.jpg)

![>孔飞子女 孔飞的子女 [影视]草原的儿子:孔飞](https://pic.bilezu.com/upload/8/d1/8d1b891f3d0ba380c5e89e4ab13eda26_thumb.jpg)