福建日报朱以撒 【福建日报】朱以撒:听风

又是一年暮春之初,没想到长安已如此温暖,是杜子美说的“三月三日天气新,长安水边多丽人”的景致了。如果不是来看秦砖汉瓦,就不会到上林苑,想不起司马相如汪洋一般的赋。上林苑里都是树,汉时的老树都不见了,代之以新枝,虽挺拔向上,抽枝散叶,却不能当风有声,一切都安静下来。

汉宣帝的陵墓依然是一个高耸的土堆,有人在上面踩出一条路,从他朽成尘泥的身上走过,到土堆的另一面去。这个可以使人放纵身上野性的皇家苑囿,天子当年在此策马狩猎,气势恢宏,那些护卫们紧紧跟随,每每为主子的好箭法高声喝彩。

往往是在这里,才一扫殿堂泥胎一般的形象,还有森严和沉闷的气息,呼吸到林野上淡淡的清香。马上的人必无多,而迈开双足奔跑的往往是大多数,他们身份低下,跟在马后不敢松懈,以自身的力量努力向前踩踏,在春日湿润的土地上。

应该在如此广大的上林苑快意地奔跑一阵,李花盛开了,桃花盛开了,梨花也盛开,淡白中夹杂着粉红,会在人奔跑的振动中,撒落一地。

经常会在一些厚重古都的大地上领教辽远和开阔,想见当年的纵横豪气,让人觉得车上要随时有一双跑鞋,此时套上,在春风里奔跑,不要停下。如果说今人身上少了一点什么,那就是少了一些动物性的冲动,不会纵情地追逐,也不愿使自己大汗淋漓。

从汉画像里可以看出,马车上的人终究是少,而荷戟徒步的人必多。马车里的人显得轻快怡然,徒步者由于负重,则显示出辛苦。一个人总是先徒步奔跑一个时段,才有可能成为马车里的角色——就像孟尝君的食客冯谖,会为自己吃不上鱼坐不上车而大发牢骚,连剑都拔出来敲击以示不满——太多的人想坐在车上以显身份的不同寻常了,以至于冯谖这种露骨的行为,终被历史记载。

当然,有的人一辈子可能都是奔跑,坐不到车子里去,尤其坐不上那种四马驾驭的轩车。

在汉代的纪行赋里,主题就是行,班昭的《东征赋》写下了她自洛阳到阵留的经历——没有哪一个女人在兵荒马乱的时节慢悠悠地行走,尤其是相貌姣好者,她们的奔跑水平会高出很多,只有这样,她们才能更少地受到伤害。在不能借助车马的时光里,是惊恐训练了她们的脚力——一个美女仓皇奔走一定是不那么风雅的,但是风雅不及安身要紧,那么,还是在预见危险时,披头散发毫无章法地狂跑吧。

葛洪说:“疾行无善迹”——我总是把他当成一个行迹的审美者,对于疾行提出了美观的要求。

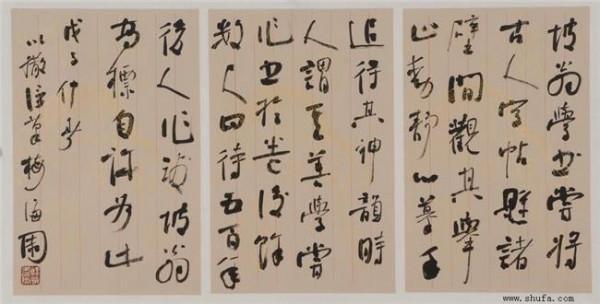

在苏东坡看来,快跑是个技术活。他是个善喻的人,拿写字说事,说写楷书像人站着,写行书像人在散步,而写草书就是快跑了。如果是狂草,那就是极速之跑。是站是跑当然是很个人的事,苏东坡还是乐意以散步式的文雅示人,从而显出一个文人从容的风度。

到了弘一笔下,几乎就是高人站立,神情淡然声色不显。弘一以后的时代是奔跑的时代,兔起鹘落,走虺惊蛇,似乎不狂奔就难以展现才气。大家都这么想,天下就嘈杂起来了。凭我对奔跑的经验,张旭怀素这样于笔端上狂驰的人永远是不会多的,他们是非常之人,多了就不正常。

如今有不少马拉松比赛在这个城市或那个城市举办,挑起人们奔跑的欲望。那么多不同国家的选手聚在一起,起跑时如风卷过城市,而后渐渐拉开。当第一个人跑到终点,被人簇拥到休息室美美休息一阵,接受各路记者的采访后,最后一名还未到达——在漫长的延伸中,一个人的精神和肉身受到了彻底的考量,使人不敢夸口奔跑的轻易。

每一个奔跑的人都可以听到风的歌唱,或者说是自己的速度带动了激荡的风。一个四季过去,他就可以比较了——在春日里奔跑显然与秋日不同,如果在苑囿园林,往往华滋润泽,暗香浮动;如果在江边泽畔,则跃动的步调时时惊起一滩鸥鹭——每一个奔跑的人都有自己的路径,设置大致的里程,路径有别,所见不同。

我以为奔跑的首要就是心情的自由,兴起而跑,兴尽而止,有点像王子猷夜访戴安道,乐趣都在于随意。那种带着计步器,精确地算计多一步少一步,是有碍自由度的伸张的。

非专业的奔跑有非专业的乐趣,心境决定了步调的缓急,往往远离正规的塑胶跑道,恣情任性,有路无路,皆可拔腿向前,并不担心崴了脚。至于奔跑的行头,尤其是跑鞋,合脚即可。有时我会看准前面的空间,四处无人时,闭上双眼跑上一段。

眼睛的作用被遮蔽了,看不到这个世界和世界上的路,其他器官就敏感起来,引导着前面的方向。如果奔跑被人制约了,快乐就到了尽头。单干时的戴宗多么快乐啊,系上甲马,四处奔跑,朝着自己向往的前方,后来他到了梁山,就像快马套上鞍辔,听命于军师吴用。

他成了一个器,要按规定的路径去完成任务,奔跑就成了一种负担,再也不是逍遥之游。所谓的神行,就是任我行——一定是到了梁山解体各奔西东,戴宗才又快乐起来。

每一个人都有自己的奔跑史,都有个人对于奔跑的体验。他们都是一些自由主义者,我奔跑,故我在,风声里,一晃而过。