贺敬之死了没 “七月诗派”不该漏了贺敬之

贺敬之 脑中一直有一悬念:贺敬之是否“七月诗派”的诗人? 曾读《白色花》诗集,在二十位“七月诗派”诗人中,未见胡风、艾青、田间、贺敬之等诗人入选,心中挺纳闷。编者之一绿原先生在序中写道:“还有一些成就更大的诗人,虽然出于非艺术的原因,不便也不必被邀请到这本诗集里来,他们当年的作品却更能代表这个流派早期的风貌。

胡风先生作为《七月》编者,对于这个流派的形成和壮大起过了不容抹煞的诱导作用。”《白色花》的另一编者牛汉先生亦曾谈到:“艾青、田间在《七月》发表了他们最重要、最有影响的作品,他们的诗集列入《七月诗丛》出版,这是判断他们是不是‘七月诗派’的一个重要根据”。

这样说来,他们三人属“七月诗派”已无异义。

那么,贺敬之呢?我们当本着尊重历史的态度,以文本史料为依据,从文学史的角度,还其“七月诗派”诗人应有的地位。至于《白色花》二十位诗人合集的出版意义,诚如绿原所说:“他们却是‘同案人’,带有平反的性质。

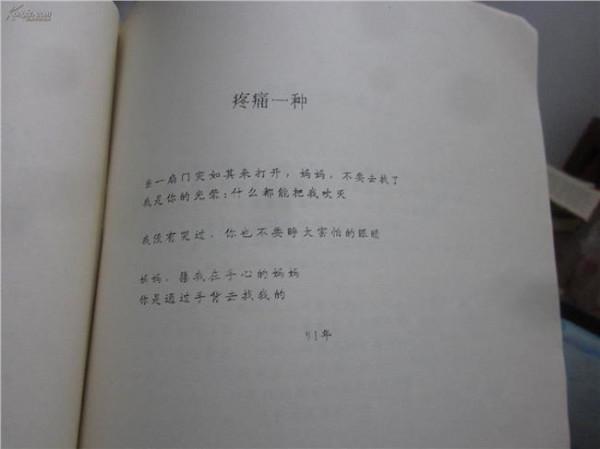

”否则读者会误以为他们即是“七月诗派”的全部诗人了,以致以讹传讹。 我曾在旧书市场以一摞五十年代的旧刊,从书友手中换得《并没有冬天》。这是贺敬之早期的一部重要诗集,列胡风主编的《七月诗丛》第二辑,这一辑共六种,其它还有牛汉的《彩色的生活》,绿原的《集合》,化铁的《暴雷雨岸然轰轰而至》,冀?的《有翅膀的》,孙钿的《望远镜》。

这辑《七月诗丛》的版式与第一辑不同,是小小的六十四开本右翻式的,解放前已排版打好纸型,却没有出版方敢承印。

直到解放后的1951年9月,才在上海由泥土社出版。当我第一次捧读贺敬之的《并没有冬天》,那种惊喜与激动是难以言表的。诗集共收入作者从1940年5月至1942年1月创作的27首诗歌,分上下两集,上集“跃进”计14首诗,下集“乡音”计13首诗。

诗集以《跃进》组诗打头,写作此诗时,诗人才15岁。他与三位同学从四川出发,经过四十余天的长途跋涉,历经艰难险阻而到达革命圣地延安。

《跃进》的落款时间写:“一九四O年,五,西北路上”。途中写就的这组诗,他在途中寄给同学,通过同学转给了《七月》。第二年6月,以艾漠为笔名的这组诗,由胡风刊发在《七月》第六集第四期上。到7月份,胡风主编的《七月诗丛》推出第一辑第一种《我是初来的》,这部由胡风选编的诗集,亦选入贺敬之《跃进》组诗及另一首刊于《七月》第六集第三期的诗《自己的催眠》。

贺敬之投奔延安,一心想报考鲁迅艺术学院。时任鲁艺文学系主任的何其芳看了他的诗后,认为这些写作农村题材的诗,真切感人,是“五四”以来不多见的。

他还向周扬作了推荐。胡风当初读到贺敬之的这些诗,就对这位少年清新不俗的诗风颇为喜欢。两人直到新中国建立之初,才取得直接联系。

后来胡风在给贺敬之的信中说:“你反映农村的诗,别人很少能写得这样,这使我想起普希金和涅克拉索夫。” 贺敬之是农民的儿子。他于1924年11月出生于山东枣庄台儿庄贺家窑村的一户贫苦农民家庭。

他的诗真实地写出了农村生活与农民形象,或者说,是觉醒的农民,即像他这样的一代新型知识分子在述说自己的悲惨命运,和属于他那个阶层的劳苦大众的阶级感情。他曾与丁毅合作的歌剧《白毛女》家喻户晓,是解放区第一部反映农民命运的剧本。

无论是早期的诗歌还是戏剧,他走的都是为农民立命,为农民讴歌的创作之路。 贺敬之早期的诗作,明显受到艾青、田间的影响。他读过艾青的诗并专门登门请教。在投奔“延安的路上,我确是怀揣着并默诵着田间的诗集《呈在大风沙里奔走的岗位们》,几十年里,他的诗从来就是我所关心和学习的重要对象”。

这是贺敬之为《田间诗文集》所写前言中的话。贺敬之与“七月诗派”诗人天蓝过从甚密。另一诗人阿垅曾写《〈白毛女〉片论》,给予高度评价。

同样是“七月诗派”诗人徐放在主编《现实诗丛》时,曾推出贺敬之第一部诗集《笑》。“七月诗派”诗人杜谷、鲁煤、罗飞等都认为“把贺敬之作为‘七月诗派’看待,他也是比较优秀的一个”。

贺敬之与“七月诗派”有着较多联系,并得到了他们的肯定。在他《跃进》组诗中,如“猎人跃进在深处-猎枪是贪婪的火蛇-吐着爆炸的火舌(《夜》);如“马群-粗重的呼吸-豆料和烟草的气息-膨胀在夜的胸膛”(《马车》)。

这样的诗风,是典型的“七月诗派”。尽管他们每一个人都有自己独特的抒情方式,但基调同属一个流派。甚至贺敬之在50年代创作的政治抒情诗《放声歌唱》,与胡风同期《时间开始了》的诗风甚为接近。这主观抒情的写作技巧,正是“七月诗派”诗人一贯坚持的核心理念。

“七月诗派”的另一诗人鲁煤,当年读了这些诗后,竭力怂恿作者整理出来,交胡风编入《七月诗丛》。在《并没有冬天》中,创作于上世纪40年代初的这些诗作,努力把新诗的美学价值与严酷的社会现实、苦难人生相结合。

这些诗的风格,就是具有现实主义精神的“七月诗派”创作风格。“七月诗派”的诗人大多是年轻的共产党员,他们将祖国的命运融入到个人艺术化的歌唱之中,是一个能代表人民意志的革命诗歌流派。

所有这些,都使人们有充分的理由说,贺敬之是“七月诗派”中的一位重要而出色的诗人。 然而,1955年一场反“胡风反革命集团”运动,也把贺敬之卷入漩涡。他被审查了近一年时间,被追查与胡风集团的交往细节。

他的作品,尤其是《并没有冬天》中的那些描写乡村的诗歌,受到无情批判,说“是与胡风思想有着某种契合的一致性”。 其时,“七月诗派”的诗人们,正遭受空前灾难,不少人家破人亡妻离子散,“这批诗人一齐被迫搁笔了”。

高压政策下的贺敬之,却显示倔强性格的一面。作为一个革命诗人,一个为人民而写作的诗人,他要用创作来再一次证明作为诗人的崇高职责。他说:“我是因胡风的关系受批判背着处分写出《放声歌唱》的。

”之后,他相继写出诗歌名篇《回延安》《雷锋之歌》等,开创了马雅可夫斯基“梯梯式”政治抒情诗在中国的新篇章,影响了整整一个时代。 诗论家周良沛先生说,贺敬之“诗的形式,是接近‘七月诗派’那种在三十年代由艾青等开拓成为朴素、自然、明朗,接近人民的苦难和斗争的磨练的歌声”。

由此看,“七月诗派”中漏了贺敬之是不完整的,如果因为政治等因素不能归于“七月诗派”,那也不符合历史实际。周良沛在他选编的《七月诗选》一书中,亦选入了贺敬之的《跃进》组诗,并得到作者的认可。

其实,不管诗人本人认可与否,以及诗评家如何评说,都无关宏旨。贺敬之算不算“七月诗派”,应由历史事实说话。不提他与“七月诗派”的关联,似乎“七月诗派”压根儿就没有贺敬之的存在,都不能体现唯物主义的历史观。

在北京三里河贺敬之的寓所,我们有过一次愉快、轻松的访谈。我将《并没有冬天》呈他题签留念,并直言不讳地表示,很喜欢其中的一些诗。

年逾八六高龄的贺老笑笑说:“是啊,也有研究者提出,假如沿着那时的路子写下去,可能会更好些。其实,无论是早期诗歌还是建国后的创作,我都没有后悔过,这是个人的选择,也是历史的选择。” 是的,历史无法假设。

正如每一个年代的作者都有无法超越的历史局限性一样。就我手头的这册贺敬之的旧著《并没有冬天》来说,当我得到它时,心头一阵惊悚,原本很整洁美观、富有诗意的封面,却被红墨水打上了一个“×”,又写上“封存”两字,盖因这是胡风主编的“七月诗丛”。那就立此存照,留下一点那个年代特殊的历史痕迹吧!