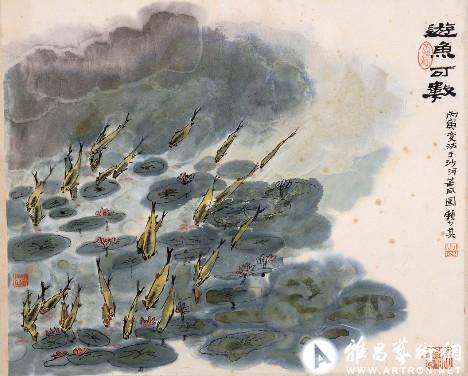

赖少其画廊 赖少其 广州艺术博物院赖少其版画回顾展座谈会发言记录

赖少其 赖少其 广州艺术博物院赖少其版画回顾展座谈会发言记录

我们广州艺术博物院赖少其艺术馆这次是以版画为专题的展览。因为以前的展览我相信大家已经看的很多了,赖老是“新黄山画派”的领军人物,我们以前做过综合展,做过他的书法展、山水画展等等,这次是以版画为专题。这批作品主要有三个来源,一个是原来1996年时赖少其先生在世时和曾菲女士一起捐赠给我们的一些版画的原作。

还有最近41件复制品,是通过赖少其家属于在海先生的联络从上海鲁迅纪念馆复制过来的,是非常珍贵的版画。

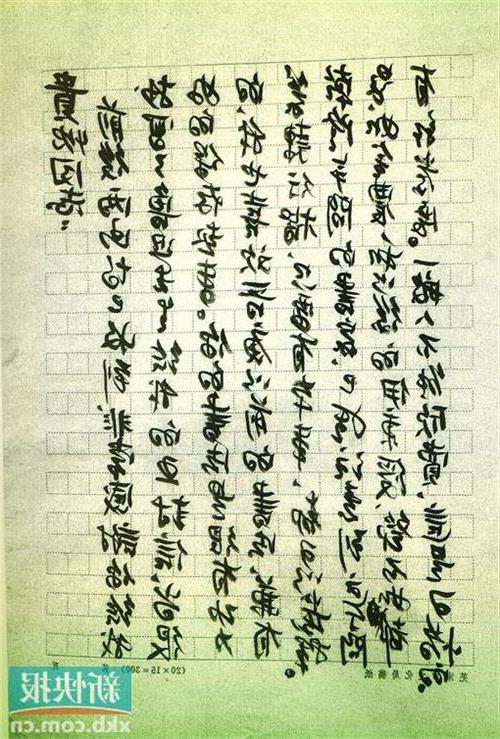

这次加上复制品和我们艺术博物院收藏的原作、家属借出的作品,共有65件,是非常珍贵的文献。这个展览主要分成三个部分,是按照赖少其在中国版画历史上历程划分三个部分:第一个部分是现代版画会时期。主要是1934年到1936年,这段时间主要是在广东,广东市立美术学校时期,也就是这个时期他的版画得到了鲁迅先生的高度评价,他那时跟鲁迅通信,得到了鲁迅的指导。

这一次充实这41件也就是这个现代版画会时期。第二个部分是桂林时期也是抗战时期。

这个时期原作损坏的很厉害,大部分都是影印件,只有个别的原件。第三部分是建国以后,也就是20世纪50年代到70年代的版画,这三个部分也就组成了比较完整的赖少其版画的历程。所以这们今天在这里举行隆重的开幕式和座谈会。

就赖少其先生在中国版画历史上的地位和贡献做研讨。下面首先请王贵忱先生发言。王老就是我们广东博物馆原来的副馆长,也是广东图书馆的馆长,这次被评为我们“嶺南文化名人”,他在研究方面有很深的造诣,他也做了一些准备,下面我们先请王老发言。

王贵忱:我对赖老的认识比青年朋友稍微早几年。赖老我们是从他1934年和鲁迅先生的交往开始一直到逝世前,所以赖老作为我们的前辈,父字辈的一个老前辈。我对他非常尊敬,他对我也很了解,而且我也应该辟身特点是我反对右派以后,赖老对我更关心,不像另外一些人另眼看待,赖老不是,所以我后半生与赖老是分不开的。

我一般写东西、谈东西我多少都写赖老,而且写赖老对我过去的支持。要谈到赖老的时候,我一定要发言,一般我很少发言。

我感觉赖老的艺术历程一个最大特点是飞跃性的,他早年和黄修辟关系好,但他对艺术的最重要的尝试是和鲁迅先生交往开始,鲁迅先生领导新木刻运动中,一个是李桦,一个是赖老。所以从我知道赖老的是在新四军中看到赖老经常发表的一些作品,就是战地作品。

这是在早年在抗战期间一直到解放时期,我认为他最重要的是国画作品,国画过去从承“新安派”,受垢道人的影响,也对唐寅也就是唐伯虎也有很认真的研究,他最厉害的是兰庭的书法,对兰庭的研究比较深刻。

在这方面将来我准备写一点。但有一个误会,以为兰庭是王羲之的代表,根据我个人的体会和我对赖老的请教时候,赖老对我有很大的启发,就是兰庭不能代表王羲之的东西,他最重要的代表王羲之的东西是能收集的王羲之的书法、真迹多一些。

在这一方面讲,赖老有新体载。以后想到我还要写一些。第二方面呢,对绘画的贡献大。赖老对绘画的贡献是突飞猛进的。解放前,绘画作品比较少,传统国画方面很少,但赖老很短的时间就赶上去了。

赖老他的成就及天份高,高的不得了,一点就透。特别是以工逸胜,特别是晚年的,我看的眼泪都掉下来。他晚年瘦成那样还要做,这种事画史上没有第二人。我们知道渐江、知道八大,他们都很努力,但他们都没有像赖老那样在生理条件因为已经衰退还要坚持,所以心情可以理解,像赖老病的那么重一次都没有停。

我感觉赖老是我们在画史上的一个巨人。另外一个,赖老特别好,对老同志,他是辈任高的老同志但他本身没有官气,意境方面很高,所以赖老我认为他对广东和安徽艺术活动在这两个地区影响深远,特别是广东,广东晚年是在这里度过的。

所以对我们广东、对我们现代影响深、影响很远的是赖少其。赖老应该是真正的大家,他的东西生动、厚重、德高,比别人都高。

我当时和有些同志说,赖老的东西将来可能有大的发展,第一人,超前。黄宾虹比不过赖老有特殊的原因。所以今天借赖老的版画,我们在谈他的国画特别棒。无论在造型上、在入古方面都特别吸引我们。谢谢大家

主持人:谢谢王老的发言,下面请凤凰卫视的著名主持人、文化学者王鲁湘先生发言

王鲁湘:谢谢曾菲阿姨,谢谢各位今天来的广东的画家、专家、学者。我是昨天晚上接到雷铎的电话,说今天上午在广东这个地方有赖老的一个版画展览,问我能不能来,我一听我说我一定要来。为什么呢?原因很简单。赖老生前是黄宾虹研究会的会长,我现在是黄宾虹研究会的副秘书长,在这一点上,赖老是我的领导,所以我一定要来。

另外一点,今天看这个展览以后,很有感慨。我要提一个问题。20世纪其实刚刚过去,但20世纪文化、艺术、思想这种总结好像现在没有人关注这个问题。

中国历史上,五千年文明史上,最重要的100年过去了,可是我们没有人想起要去总结它。这是一个其实是一个很大的问题。为什么会对过去的这100年大家好象会这么冷默,其实任何人静下心来好好想一想中华五千年的历史上有哪个100年可以和这100年相比,没有的。

而在这100年中间有一个红色的百年旋律。而这个红色的百年旋律又不独是中华民族所独有的,它是人类文明史上在20世纪的一个世界现象,就是红色的20世纪,而在这个红色的20世纪世界性现象中有一个极其突出的东西,那就是几乎所有做出伟大成绩的20世纪艺术家都和红色有关,这就是一个非常值得研究的现象。

为什么人类文明进入到20世纪以后会在全球范围内出现一个红色的潮流,而所有重要的、做出杰出贡献的艺术家又多多少少都会和红色潮流在他生命中间某一个阶段会发生某一联系?这是一个很有意思的事情,在这个大的世界性的背景之下,包括民族的背景之下,来看赖老,我们觉得赖老就是一个很突出的个案。

赖老是一个红色艺术家,他从非常年青的时期起读鲁迅,然后成为一个“左翼青年”,然后再投身革命成为共产党的一员,最后成为共产党的文化方面的一个相当负责任的领导人。

可以说,一直到赖老去世八十多岁,他这一生中贯穿他半个多世纪的一个红色旋律。可是在这个红色旋律中间又有一个非常奇特的现象,就是发生在赖老身上的。第一个就是,我们看赖老的版画,他的版画可以说在20世纪30年代放在世界的文化事业中间和艺术事业中间它都是非常前卫的,它明显的可以和德国的表现主义和当时20世纪西方的美术潮流是和拍的,但是它反映的内容又是在那样一个特殊的、一个民族辉煌的时期,一个中国的青年类型的各种各样的焦虑。

那么他的艺术语言是非常前卫、非常先锋的,但它的内容又是极其的民族和时代的。所以我有时候经常和美术界朋友说,20世纪的中国美术,如果以门类来划分的话,成就最杰出的或是说放在世界这个背景之下来看,成就最杰出的是哪个门类?他们说,你说是哪个门类?我说应该是版画、木刻。

为什么这么说?可以说20世纪中国美术各门类都取得相当了不起的、杰出的成就。无论是中国传统的国画也好、还是从西方引进的油画也好、还是从西方引进的版画、包括制作我们的连环画藏书也好。

应该说20世纪取得成就,每个门类都是杰出的,但是其中能够在世界平台上进行比较的、最杰出的一个门类就是版画。因为国画没有世界可比性,它作为我们民族独有的,它不具有世界可比性。

油画虽然成就很杰出但你也没有办法拿到世界上去跟别人“打擂台”。你只能说,我们在20世纪认认真真地培养了一批油画家,而这些油画家把西方的油画语言稍微的学的有点像模像样。

而且在这过程中,有一部分油画家完成了油画的民族化的一种先锋性的实验。你只能给这些评价,特高的评价你也给不了。但版画不是这样,版画的成就是世界性的。从30年代鲁迅提倡的纪念版画到40年代延安解放区的以古元先生为代表的版画后来到解放以后各种各样套色版画、大规模的建设性场面的,你比如说今天赖老拿了好几幅治理淮河的这种版画。

哪怕就是文化革命中间具有一种歌功颂德的、本世太平的、甚至是歪曲的、生活的、真实性的那种带有意识形态和政治浓厚倾向的那种版画。

其艺术语言上的探索性也都是不可抹刹的,就是当时的人在那样一种带有“政治镣铐”的前提下仍然在艺术语言上做了那么多的摸索和探新,这仍是一个很了不起的艺术家个人努力的成果。

我们看赖老黄山大型的套色版画,显然在当时,这种题材它就是一种带有殿堂画的性质,没有什么再接触生活实际,也没有再更多的反映画家实际真实的内心情感的东西,它很显然是那种时代下的主旋律的产物。

但是它在艺术语言上尽可能的把一种西方引进中国近一百年的一种美术样式和中国的国画、和中国的民间刺绣包括等各种各样语言尽可能相融合起来,实现这样一个外来画种的民族化、本地化。这种努力本身是文化上的一种很重要的努力,是一个民族艺术工作者必须要做的。

所以在当时情况下他们就做了这样的工作,这一点是值得充分肯定的。另外,在赖老身上我发现一个很奇妙的现象,做了一个坚定不移的革命者,可是在他身上进入晚年之后,越来越回归传统。

在他身上越来越多的表现出一个文人、士大夫的一种文化情怀和审美趣味。所以你看他,实际坚持终身的、最喜爱的、代表他本性的还是水墨、还是书法。他的书法成就应该说达到中国书法史上一个非常高的水平。

另外,我特别看到赖老在晚年糊涂的状态中间画的一批小画,那时人已经不清醒,包括上面的提款、语句都糊糊涂涂的了,一张画的形象、用笔用墨都已经似乎控制不住了。但恰恰在这种状态上,出现的那种难得糊涂的、那种进入画境的境界,实在是太高了。

所以在赖老身上,很突出的是一个革命者,从反串中,从激烈的反串中到晚年以后开始回归传统、进入传统,这样一个“环形”的道路。这其实在很多的20世纪革命者身上同时出现,这也是一个规律性的现象。

这恰好和我们20世纪的整个历史的进程也是吻合的。另外一点,在赖老身上我觉得有一点是难能可贵的是,他对地域文化的超越。赖老是“嶺南”人,但从赖老身上看到的作品,他的“格调”是高于整体“嶺南”的绘画包括书法的“格调”,在赖老身上看到他的“格调”,可能在广东说“格调”有些得罪人,赖老身上所体现出的艺术品味,他的书法、绘画表现出的文化的“格调”是整体性要高于“嶺南”的。

这可能和赖老本身一生的经历主要在中原、在庐岭以北有关同时和他长期生活在黄山、以及安徽地区受到“新安画派”影响有关,因为“新安画派”可以说是中国传统绘画各种流派中间“士大夫格调”最高的,他长期在那里受这个影响应该是有很重要关系。

所以我觉得赖老身上所表现出来的这种丰富性,可以作为我们回顾20世纪中国美术的一个极其经典的个案,这个个案我希望广东有学者、先生们可以好好的、认真的把这个做一下。谢谢大家!

主持人:谢谢王鲁湘先生精彩的发言,下面有请广州大学的庄小尖教授发言

庄小尖:紧接着王鲁湘刚刚谈到赖老的“嶺南”的这个话题。2005年在安徽合肥赖少其纪念馆开馆的时候我去,当时安徽电视台在做赖老的节目让我去谈,当时记者问我说,“赖老晚年是在广州度过的,请你说说赖老与‘嶺南画派’的关系”。

我当时说:“赖老虽然晚年在广州,他跟‘嶺南画派’毫无关系。当然这有两个背景的问题,我说赖老虽然在广东,但他不仅仅属于广东;你们安徽纪念他,赖老也不仅仅属于你们安徽;赖老属于全中国,这是第一句话。

我要谈的第二个问题是,近几年,我看了很多展览,也看了很多的画册,现在这些画家地位都够高的了,他们的生活也过得够滋润的了,但是我说句刻薄的话,现在不会画画的人也太多了。刚刚王鲁湘也谈到赖老晚年这批画,我们很奇怪的发现有些画家在中年或者盛年的时候,也的确曾经会画画也曾经有过好作品,但到了晚年我们看到的是“黔驴技穷”,越画越差,毫无感觉。

那赖老和这些人适得其反,赖老进入中国画时间不长,他是退休以后、80年以后才全力进攻中国画,当然他有相当深厚的中国传统文化境界和文化积累。

赖老为什么会年年进步、会天天进步?他不是用技术、他是用一种文化、一种人格、一种生命,到晚年是用生命来完成这批作品,所以他不同反响。

而且随着现在物资生活越来越提高,文化流失越来越严重。我觉得我们之前生活在20世纪的像黄宾虹、林风眠、赖少其啊这些先生我们会越发越觉得他们可贵,随着我们纪念他,我们会觉得我们这个时代和跟他们那个时代越走越远了。谢谢大家!

主持人:谢谢庄小尖先生,现在我们请广东省社会科学院研究员雷铎先生发言。

雷铎:谢谢曾阿姨、谢谢各位。现在再接着王鲁湘跟庄先生的话说。我真正接近赖老是首先引荐的赖老的水墨画。从此我被赖老迷住了,两个原因:一个是他的人格,一个是他对艺术的痴迷和精邃的见解。中山大学的罗一平教授,我跟他说赖老有过一部关于中国画的介绍,可惜是录像带,我这已经看不了了。

罗一平说我已经把它转录了,我给你。首先说赖老的学养,其实在他的书跟画背后,投入他的人格、投入了他的心血、投入他的生命、投了他全部的感情。

我觉得赖老,刚刚鲁湘讲到,站在一个世界的和一个世纪的角度来看,我觉得这是一个非常重要。2003年时有一个纪念赖老的研讨会,当时有专家就提出这样一个说法说,赖少其是中国20世纪最后一位艺术大师,这是几年前的说法。

前不久在北京开的研讨会,有人从现场给我发来短信,有两个比较重要的意见:一个是陈传席的一番话,说赖少其先生的绘画改变了中国水墨的一个进程,所以他的那部中国绘画史要重新写。另外是一个学者发言,说赖少其先生开拓了一种“无理念绘画”或者说“无足迹绘画”,就是刚才王鲁湘先生所说的,他从那种政治的意识形态的桎梏中跳出来以后,进入了一种美的、艺术的探索。

我想补充一点个人的体会或者说从赖老那里得到的启示、得到的教诲就是他告诉我说,其实在版画和国画之间在他是有联系的,当他为了创作两次“人民大会堂安徽厅”的装饰大版画时,反复去写生。

那么,在研究这个过程,首先是你要现场画速写,速写是用毛笔画下来的,这其实是他进入山水画的前奏。

然后当他在刻木刻的时侯,他就参照了大量的版画和国画,他就发现他在革命木刻时期受的是珂勒惠支的影响,当他学垢道人龚半千他们的徽派的绘画以后,发现他们的细线条跟中国的“绣像”(其实也就是我们古代的版画)是不谋而合的,所以我们依然可以从今天的那幅黄山的大版画上可以明显的看到他在版画的用线上其实是用了国画的那种毛笔勾勒的办法。

然后再加上(插话:“徽派版画”和“新安画派”同时也是先用毛笔起稿然后木头再刻的,所以它是留下也是书法印迹的)。

对,就是这个中锋用笔,两个东西其实联来看是一个完整的赖少其,就是从版画到国画之间它有一个静悄悄的过渡。所以我觉得,现在赖老去逝七周年之后,我们越来越发觉随着时间越往后推,所有的人越要更仰视他,我还要套用庄小尖的那个说法的基本理念,有些画家可能随着他去世,慢慢的他的形象会在缩小或者说感觉我们的视角会缩小。

而赖老也是相反的,他是在上升的,我们越来越仰视他,他太丰富了,所以太值得研究、太值得探索了。所以我建议王鲁湘先生有机会的话做一次“文化大观园”专门来谈谈这个好不好?谢谢大家。

主持人:谢谢雷铎先生的发言,也非常赞同请王鲁湘先生在“文化大观园”节目中做一次赖老的版画的专题节目,我们可以提供全部的资料,因为我们有比较完整的赖老一生的资料都在我们这里,是90年代曾阿姨和赖老捐献给我们的,他是首位捐赠者。下面有请广州画院院长、广东省美术家协会副主席方土先生发言。

方土:因为今天是版画展,我是水墨画家,所以谈版画我比较外行,在这里对版画我不敢多说。在赖老身上,我觉得在赖老身上,刚才大家说到有一股精神,这种精神是值得我们后人学习的,包括刚才王鲁湘先生提到的就是说赖老的毅力。

我认为他从鲁迅先生学到的应该是一种“大无畏”的精神,现在艺术家也是应具备的就是一种“忘我的”,现在特别是近改革开放50年代,美术上有一种现象,就是美术家越来越强调个体。前不久有人跟我讨论,为什么50年代之后的艺术家与现代这近30年代的艺术家相比较为什么我们的成就会差那么多呢?我当时接着他的话说,我们现在的艺术家太自由了。

其实艺术它有一种情感,就是说你的个人情感是最大的,但你的情感能不能转化成代表一个国家、一个民族哪怕是当时的一个时期大家的认同,这是我觉得赖老具备了。

他每个时期他的艺术创作可以说代表那个时代最强的生命力。这里面我觉得艺术家他不是静态的,他是对生活的一个奋勇。这30年来,反过来我们的国家、我们的艺术家太自由了,可以说自由没什么坏处,就是说艺术家的个人艺术语言上的积累是需要获得自由的,但是在观念上、在思想上我觉得这种自由导致了现在很多艺术作品的这种……反过来,我们现在在国际上走红的所谓“前卫艺术家”事实上他们的艺术创作是一点不自由的,而且很明显。

你像北京的“798”,我们广州的气候就是没北京那么强烈,北京事实上你可以感受到有另外一种力量,跟中国的、我们现在的社会是对抗的,凡是艺术家嘲弄你的民族,拿你的领袖开玩笑,拿你的这些元素来炒弄,这个时候就走红了。

这种因素、这种元素实际上很明显。反过来,我们一说弘扬主旋律,我们马上就有“抵制心理”,事实上这里有一种正气,这种气节应该是民族的气节,所以在赖老身上我可以看到一种民族气节,这种高度决定了赖老一生的高度。

包括李可染先生的《万山红遍》也好,钱松延的《红岩》也好,这种“红色艺术”,事实上他们的情感代表的是广大而不是个人,它广大、它忘我。

这点精神在赖老身上表现很平均性,这是我的一个感受。另外一点感受,赖老晚年生活在嶺南,虽然嶺南这个区域的文化可能不像王鲁湘先生说的那种气息,但是大家对赖老的尊重,包括赖老在这里的艺术创作活动,并没有受到打击而且到去世后会越来越体现“嶺南人”对赖老特别是对北方艺术的尊敬,他不会因为这里传统的文化氛围而影响对赖老的尊敬,这一点我觉得也是证明“嶺南”它还是有一种比较开阔的胸襟吧。

我就谈这点。

主持人:谢谢方土先生的发言,下面有请广州美术学院教授李正天先生发言。

李正天:真正的艺术是时代脉动的体察者,它也是站在审美流前端的拓荒者。赖少其的艺术不仅仅属于版画、也不仅仅属于国画,他也能画油画、也能写诗,他书法也很棒,他就是一个从骨头里、从血肉里就是一个与整个民族的脉博相共感的一个人,这非常难。

我第一次见赖少其的国画是在东方宾馆的大堂里,当时这张画摄人的气质可以说压迫我马上要去见他,后来我终于到了赖老的家见到他。而且我觉得非常难得,赖老是一个非常关注时代脉博,可以说当时我的处境并不好,尽管我是1979年已经平反,后来在相当一段时间里还是尽管你平反了,但是这个人在不停的思考,太可怕。

而且他一般都是大命题,好像认为这个人很危险似的。在一段时间里大概一直延续到去年春天这个情况才改变。

所以“中国焦点出版社”祥细的介绍了我的境况和我在文革中提出“民主与法制”的一些问题,糟到了批判,后来一直有人认为我是思想界的危险人物。但赖老不是这样,他认为这个时代是需要有独立的思想者,是要有人关心“大命题”。

当时我和他交谈,谈的也不多,但是我非常能理解他的心情,对我的激励。我发现赖老的文化底蕴很厚,你可以说你涉及到文化最基本问题都能和他交流,他都能站在很高的层次来回答你。所以他的画,传统的人会喜欢,搞创新的人也会喜欢他;搞国画的人喜欢他,搞油画的人也会喜欢他;他的一幅画就像一幅雕塑,我看雕塑家也会喜欢他。

他把版画的精神、国画的精神、油画的色彩放到一起。他的艺术高峰是在他晚年那一批完全从灵魂深处流泻出来的一些作品,实在感人。

我曾经和人说,假如以后我们中国人喊中国当代艺术的高峰就选十张画的话,你们都不要忘了赖少其。(就是说选十张画或十个人的话,都不要忘记赖少其)。所以我在学院上美学,我经常鼓励同学们要好好的看赖少其。

我说赖少其从某种意义上来讲,也是人的艺术的鉴赏力的一个重要标志。我经常发现在美术学院的画家中间很明显的看到有一些极力反对赖少其的人,所看不懂赖少其的人。还有一些如痴如醉地喜欢衷爱赖少其的人。

我发现所有衷爱赖少其的人基本上我们都可以共同体会到一种东西。赖少其的画是很难从文字上来描述的。正是由于他这种难以用语言来描述,所以他直接通达了造型艺术、美术的本体。我就讲到这里。