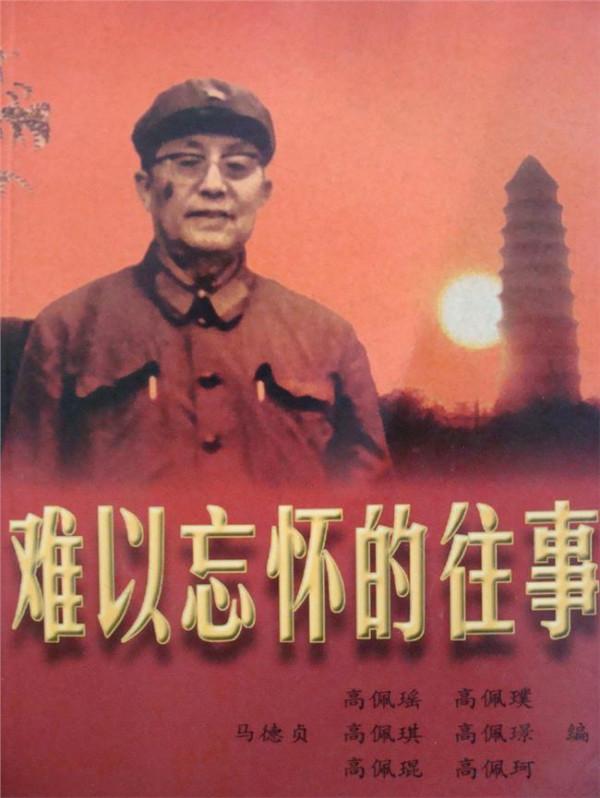

郑璇少将的父亲 从军统少将到中共特别党员——追忆我的父亲周镐

周镐是我的父亲。对于这个名字,现在大多数人可能感到陌生。但如果提及几年前热播的谍战片《潜伏》里面的男主角余则成,应该是尽人皆知了。我的父亲就是一位“余则成式”的人物。

1949年1月初,我的父亲周镐被国民党保密局枪杀时,我的母亲李华初带着我们姐妹3人正在武汉苦苦地等待着父亲的消息。

新中国成立后,母亲仍然没有得到父亲的消息。朋友提示她,周镐可能去了台湾。母亲却说,周镐绝不可能去台湾,最大的可能是,他已经不在人世了。

当然这只是母亲最坏的猜测,潜意识里,母亲是多么希望父亲还活着,还能等到一家人团圆的那一天。

由于生存艰难,母亲带着我们姐妹3人离开了武汉,回到了父亲的老家,继续等待。但直到1965年母亲含怨去世,也没得到父亲的消息。

我私底下觉得这对母亲未尝不是件好事,至少,她在有生之年心中是充满希望的。

这一年的年底,父亲周镐被中共中央组织部办公厅追认为革命烈士。

被捕后加入复兴社

父亲周镐1910年1月21日出生于湖北罗田,14岁考入武汉私立成呈中学,毕业后,考入了黄埔军校武汉分校步兵科。

毕业后,父亲周镐参加了国民革命军第十九路军。

1934年春,福建事变的一些参与者被国民政府通缉,父亲周镐只身亡命上海,后又从上海转道返回家乡。不料,一到汉口就被国民党宪兵四团逮捕,罪名是“参加叛乱”。这是父亲第一次被捕(他一生五次被捕),时年24岁。

负责审讯他的竟然是他的一位旧友。这位朋友并不审讯他,反而是竭力劝导他:“治平兄,你是黄埔出身,何不加入复兴社(复兴社特务处即军统前身)?这样,过去的一切就可以一笔勾销了。”父亲问:“如果我参加了复兴社,过去的一切真的能一笔勾销吗?”朋友说:“是。”父亲遂同意试试。就这样,父亲参加了复兴社特务处,就是后来的国民政府军事委员会调查统计局(简称军统),开始了他12年的特务生涯。

谁知道,他参加军统刚满半年却又遭逮捕,汉口军统调查室指控他是“共产嫌疑”,来势汹汹,结果查无实据,纯属子虚乌有。

被保释后,父亲仍在军统任职,但命运就此改变,他得到军统核心成员之一——周伟龙的赏识。周伟龙是军统元老级的高级特务、戴笠的结拜兄弟。有他的关照,父亲自然是官运亨通,青云直上。

不久,他由汉口调任贵州,又由贵州调到广东,再由广东调重庆,邮电检查、缉私、谍报、督察等等,军统中的各个行当他都干过,大受戴笠的青睐。而且他的官也越做越大,从尉官到校官,又从校官到少将,一路畅通无阻。

潜伏于汪伪军委会

1943年初,时值抗战,周镐被国民党政府从贵州调到重庆,戴笠要给他一项艰巨又危险的工作:潜伏于汪伪军委会,为重庆政府收集汪伪情报、策反汪伪军队,以及做周佛海与重庆政府的桥梁。

于是,周镐秘密地去了南京。

自此,周镐就在我们的视线中消失了。我母亲也不知道父亲去了哪里,在干些什么。父亲离开我们后,军统派人把我们母女4人从贵州接到重庆。当时重庆政府很困难,但对我们母女4人非常照顾,我们的所有生活用品全由国民党政府供给。我与姐姐被送到沙坪坝的私立小学读书,学费、食宿全免,那个学校的校长是戴笠。蒋介石定期到这所小学,给这些特殊家庭的小学生作报告。我也听过蒋介石勉励学生的一次报告。

后来我们得知,当时周镐潜伏在南京汪伪政府军委会。周镐在南京汪伪军界上层算得上是一个十分活跃的人物,表面上混得有头有脸,但谁能知道他内心的痛苦与紧张。他整天生活于恐惧之中,在给母亲的信中说:“……你未必相信,在南京伪军委会工作期间,虎口之内,幸有余生,其间痛苦,一言难尽,今日尚在者,非祖宗福荫,早丧残生了。”

“周镐事件”

1943年底,他秘密组建的军统南京站开始了活动。

军统南京站,早在1937年军统撤离南京前就建立过,并配置了电台,但南京一沦陷,这个南京站就叛变投敌了。以后军统在南京的组织,规模都较小,在日伪的眼皮底下也不敢有大的活动。周镐重新建立的这个南京站,规模较大,下设八个组。

军统南京站算是沦陷区的大站,周镐身负重任,他的工作效率很高,成果显著,戴笠颇为满意。不久,周镐被戴笠提拔为军统少将。他交给周镐的任务主要有两个:一是担负周佛海与重庆的情报联络工作,搜集汪伪首都军事、政治、经济等情报,这是周佛海与重庆方面的重要热线之一;二是利用自己在汪伪中央军事委员会里的地位和工作便利,与伪军中的实力派高级将领吴化文、孙良诚、张岚峰、郝鹏举等建立密切友好的私人关系,收集他们的情报,积极争取他们,最终在抗战胜利时投靠蒋介石。

周镐在南京领导的国民党军统地下组织,随着日军的投降也从地下走到了地上,周镐开始了公开的活动。国民政府任命周镐为京沪行动总队南京指挥部指挥。

日军投降的第二天即8月16日,周镐在南京宣布成立国民政府军事委员会京沪行动总队南京指挥部,指挥部设在新街口的汪伪中央储备银行。指挥部首先接管的是汪伪的《中央日报》和周佛海控制的《中报》。

在封存了汪伪中央储备银行金库和几所大仓库之后,周镐又命令中山东路上的汪伪财政部、宪兵队、汪伪中央电台等重要机关,听从南京指挥部的统一指挥,不得擅自行动。

17日,伪《中央日报》和《中报》分别更名为《建国日报》与《复兴日报》,套红标题为胜利专号,出现在南京的街头。这两份报纸报道了军委会京沪行动总队南京指挥部成立的消息,以及父亲亲自起草的《南京指挥部第一号布告》。

没想到,父亲的行动太过火了。蒋介石急于想制止周镐的过火行为,但又无兵可用,刚刚收编的伪军也不便进城。于是,蒋介石又下达了命令:南京的治安暂由日本军队来维持。

18日下午,日本中国派遣军总司令官冈村宁次派参谋小笠原中佐到指挥部,请周镐到日本军司令部商谈解决办法。父亲一到日本军司令部即被软禁起来。

父亲周镐组建领导的这个指挥部,只存在了三天,就烟消云散了。

“周镐事件”后,国民政府立即准备接管南京。中国陆军总司令部在南京设立了临时派出的先遣机构“前进指挥所”,以陆军中将冷欣为主任。蒋介石立即下令由新六军这支嫡系部队接管南京。

就在日本人软禁周镐之后,南京警备司令任援道奉戴笠之命,到日本军司令部交涉,将周镐转押到自己的警备司令部。戴笠到达南京后,又派人将周镐押至上海审查,罪名竟是贪污。

在狱中,周镐试图托关系找人帮自己说话,洗刷掉这些莫须有的罪名,却到处碰壁。

“我当共产党,的确为不良政治所驱使”

1946年3月17日,戴笠从青岛乘飞机途经南京,因雨雾,飞机撞向岱山,机毁人亡。戴笠死后因无人再细查父亲之事,经军统中好友的帮忙说情,军统局副局长唐纵同意将周镐释放。

出狱后的周镐已经不是原来的周镐了,变得沉默寡言,闲居在南京二条巷蕉园5号的家中,没有工作,生活相当艰难。在军统多年,周镐早已厌烦了这种工作环境,他对国民党内部的互相倾轧、贪腐渎职已经恨之入骨,对国民党已经失去了信心。

正当他迷茫时,他的同乡、黄埔同学、中共党员徐楚光闯入了他的生命,策反了他,后经由华中分局书记邓子恢的批准加入了共产党。周镐遂以中共特别党员的身份潜伏在国民党保密局中,任中共中央华中分局京、沪、徐、杭特派员,负责国民党军队的策反及情报工作。

周镐曾在日记中写道:“我当共产党,的确为不良政治所驱使,余妻当有同感,乃商议做解放工作,正好徐祖芳(即徐楚光)同志函约相晤,恰到好处而成功。”

周镐从入狱到出狱,从国民党阵营走进共产党的阵营,母亲一无所知。

我们母女4人已经从重庆回到武汉,军统也不再负责我们的生活,母亲带着我们姐妹3人艰苦度日,焦躁地等待着父亲周镐的消息。

1946年夏天的一个午后,父亲母亲的朋友来武汉找到我们,他告诉母亲:周镐仍在南京,住址是中山东路二条巷蕉园5号。失去两年多消息的父亲突然有了信息,母亲激动得让泪水尽情地流淌,她高兴啊。两年多日日夜夜的担心与思念,如今终于有了结果。

进入苏北解放区

1946年11月,父亲周镐第三次被捕。关押在保密局看守所。因找不到证据,局长毛人凤对手下的高级特务还算客气,没有可靠的证据也不会轻易处置。两个多月后的1月21日,农历除夕这一天上午,父亲周镐被释放了。

父亲周镐出狱后,保密局命令他仍回上海工作,担任佛教训练团的组长。周镐像什么事都没发生过一样,照样上班下班,照样与同事来往,当然他还是不断地来往于京沪徐之间,秘密地为共产党收集情报。

1947年9月,徐楚光来到武汉看望我们母女,第二天即被捕。被捕地点离我们住处很近,母亲得知此消息后,立即给父亲周镐拍了一封电报:“余仁身暴重病,已经住院。”周镐第一时间得知徐楚光被捕的消息,立即通知有关人员隐蔽、撤退,避免了重大损失。

由于叛徒出卖,这年的12月30日周镐第四次被捕,又一次被关进了宁海路19号保密局看守所。

1948年3月,周镐的保密局好友、少将经理处长郭旭和少将设计委员任建冰二人联名向毛人凤上书作保,周镐又一次死里逃生,走出了保密局看守所。

母亲最后一次去南京,没有见到父亲,蕉园5号还在,保姆独自一人在家。保姆王妈告诉母亲:他们已经走了好久了,不知去了哪里。

于是,妈妈带着弟弟妹妹于1948年9月进入苏北解放区。从此,母亲再也没有得到过父亲的任何消息,艰难地生活直到去世。

后来得知,父亲此时也进入了解放区。

当时,解放区的物质虽然匮乏,每月每人津贴只有6000元(当时一块银洋可以换华中币12000元,6000元也就是一二尺布的钱),每天七钱油,四钱盐,米面按公家规定也仅能果腹。但解放区军民团结一致,同甘共苦,周镐对此感触很深。

父亲周镐过去在南京过的是高级军官的生活,吃穿都很讲究,出有车,食有鱼,稍微走一点路,都感到很吃力。但到了解放区,一天走七八十里路,还是泥泞土路,父亲居然不觉得累和苦,这不能不说是精神之作用。过去父亲周镐用的是“周治平”专用信笺与信封,到了解放区,周镐让手下的人员用报纸剪裁后贴贴补补做信封。

父亲周镐为了报答党和人民对自己的知遇之恩,全身心地投身到工作之中,不分昼夜地奔波于宿迁、睢宁、沐阳、新安镇等地,在紧张的工作之余,还把国民党统治集团的内幕写成《蒋帮拾零》《蒋政权的黑幕》《蒋介石的庞大特务系统》等文章。新华社和解放区电台将父亲的文章播出后,由于言之有据,鞭挞有力,引起了广泛的注意,反响很大,打击了敌人,产生了很好的作用。

他在日记中写道:生命仅一线之安,此后余生,当誓为党国人民尽忠,拼命消灭蒋贼政权。余生有幸,必达此目的也。

1948年11月13日,父亲周镐在淮海战役的前线成功地策动了国民党107军孙良诚部5800人的投诚。

倒在南京解放前夕

1949年1月初,父亲周镐又接受组织安排前往蚌埠策反国民党第八兵团司令官刘汝明。当时,淮河一带大雪狂飞,冰天雪地,父亲带着投诚的孙良诚等人一路劳顿地来到了国共的分界区淮河。临上船时,他从包里掏出日记本与钱物,对警卫员说:如果我三天不回来,你就把这本日记和钱物交给夫人,照顾好我的家。不等警卫员答话,父亲转身踏上小船,随船而去。

谁知道,刘汝明将周镐前来策反一事上报给了蒋介石和徐州剿总总司令刘峙。蒋介石与毛人凤在得知父亲去了解放区后,曾派人沿途搜捕,现在居然送上门来了。

这是父亲周镐第五次入狱、第三次被关进宁海路19号的保密局看守所。几天来无人审讯,父亲周镐知道这次他不可能再走出这个牢房了。

父亲周镐倒在了南京解放的前夕。

这一切,我们姐妹3人与母亲一无所知。

新中国成立后,我们姐妹3人很替母亲争气,学习成绩都很好,就是没钱交学费,母亲拿着父亲以前写给她的信给学校领导看,有一封信是这样写的:等将来革命胜利了,将你们接到一块过好日子……凭着这些信,我们姐妹被评上乙等助学金。母亲身体不好,不能劳动,我们生活没有来源,如果没有这些助学金,我们初中都读不起。

1965年,母亲死在了农村。

几个月后,父亲周镐被政府追认为烈士。但母亲没有等到这个消息,离开这个世界时还睁着眼睛。1971年,政府给我们姐妹3人送来了烈士证和光荣烈属牌。

母亲去世前,把她珍藏多年的父亲遗物交给了我。母亲除了把父亲的黄埔同学通讯录及军统证件埋在地下以外,其余的都保存了下来。我在整理父亲的遗物时流泪了,感叹父亲的命运与不易,更感叹母亲一生的悲苦和对父亲的挚爱。

遗物有大量的信件、照片,还有《辞源》、日记本、通讯录、领带、衣服、皮包、印章、印章盒、印泥盒、老虎钳、砚台、报纸、父亲专用的“治平用笺”信纸及“周镐缄”信封等。

“文革”以后,我们姐妹3人把这些文物分批捐赠给了南京雨花台烈士纪念馆。砚台是蒋介石赠送给父亲的,“文革”期间,因为害怕,我用起子与锤头把“蒋中正”三个字凿掉了。印章也不是一般的石头,是珍贵的红玉石。那张《复兴日报》,是父亲在南京接收期间将汪伪的《中报》变更的,报纸刊登了父亲亲自起草的《京沪行动总队南京指挥部布告》。

这张报纸是母亲从南京带回来的,这份报纸只刊出了3天就夭折了,是报纸类的绝品。那13封信是父亲对母亲带泪情感的倾诉。

信里有一段内容是这样的:“……我现在因厌恶官海的生涯,深愿早日得到胜利。我们‘坐井而饮,耕田而食,日出而作,日入而息’那种自在生涯,多么痛快、自在。我前两年的话,约你抗战胜利了,回家的诺言,到今天,愈想愈是对了,人生数十年的光景,何必如此奔波劳苦呢?……什么功名利禄,我都看得淡然了。

初呀(母亲名字),苦吧,待着吧,抗战的胜利就在目前了,这样我们也对得住国家民族的、个人的心地,也可告慰了。这上面的话,是灰心吗?颓废吗?我都不承认的,完全是为着生涯的辛苦十余年来,无片刻的休养,一个人精力是有限的,且社会的人士也太坏了,又何必与人争此功名利禄呢……”

屈指算来,我的好父亲周镐离开我们已经60多个年头了。(周慧励)