书法家杨仁恺 飘逸蕴藉的书法艺术——杨仁恺

我曾为沈阳市教育学院徐炽(泰隆)教授赴日本书法展撰过短序一篇,强调中日书法艺术交流的前景远大,以及书家本人的造诣诸端,限于篇幅,致语焉不详,辞难达意,使读者未免有阙然之撼,近日承蒙相告,将编印大型图录,由辽宁美术出版社精印问世,又瞩予为之序,获此良机,再申鄙悃,献一孔之见,用请各方大家笑致。

我与泰隆相交有年,过从较密,深知他的书法八法上所投入的辛勤劳动,别人未为比他还多。犹忆在"文革"岁月中,身在斗室,局促颇似蜗居,一家老小数口,置身起居,尚感转侧维艰,如何有余地以供伸纸挥毫?就在这样的艰苦环境下,竟然安之若泰,无论是炎热蒸人的暑天,或是寒气刺骨的雪夜,有毅力克服困难,未尝或离笔砚,始终临池不辍,乐在其中。

泰隆为人,其可贵之处,在于执着,择善而从。执着固然有它的局限性,可是,择善则使执着发挥其优越性。就临池而论,他对颜真卿的各种碑帖,执着地追摹,尤其是颜氏的楷书,是他多年临习的重点。所以如此,在于晚唐两宋以后,诸名家大都沿着这条路子走过来的。公权学颜,以骨见胜;杨凝式学颜,能得其三昧;宋四家学颜,各得一端,即米芾是对颜颇有微词,亦未能脱其樊篱;元明以后,更无论矣。

正因为泰隆选择学颜入手,并以楷法为基本功,对他后来的演变和发展,有着密切的关系。众所周知,任何一门学问,各有其自身的演进轨迹,尤其是书法艺术,其迹象尤为明显。尽管各有体段,究其底蕴,均有来龙去脉可考。惟近些年来,我国书法艺术受国际大气候的影响,间还有从事此道的一些人士,为了走轻便捷径,成名心切,于是置传统于不顾,视舶来品为珍宝,片面追求"新"意,其结果是满纸涂鸦,面目全非,竟美其名日"创新",实则大谬不然!

与此同时,应运而生的"理论家",大谈特谈扔掉沉重的传统包袱,要轻装"前进闹创新",于是成了无源之水,无根之木,如此一来,欲使我国书法艺术赖以复苏,又谈何容易!

所幸今天的书法界并未被一阵狂浪所湮灭,尚有不少人屹然而立,仍默默地从事无私的奉献,泰隆就是许多中坚之一。据我的理解,他们之所以能经受得起惊涛骇浪、风吹雨打的考验,正由于早就打好了结实的基础,不为外表干扰所震撼。凡是为捍卫祖国书法艺术做出贡献的,人们心里是不会忘怀的。

作为一位有出息的书法家,除了有临池之功、具备雄厚的基础之外,更主要的是如何去发展传统,"去陈出新"。此点说来容易,实践起来,往往不能尽满人意。此类例证,古往今来,俯拾即是。道理很简单,"出新"并不因为基本功过硬,即可一蹴而成,它还要具备更为复杂的条件,诸如文学、诗词、历史,特别是才华和情操等因素,广博的知识,尽管不同于临池,它却与之息息相关,只有交融在一起,才能在笔下出现与作者本人风貌一致的、突出个性的作品。

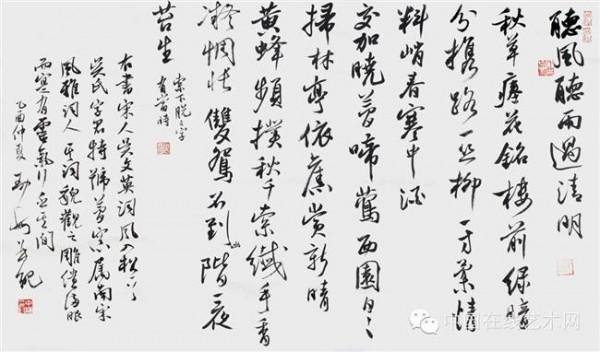

达到这个阶段相当艰巨,并非所有的书家都能臻此境界。而泰隆能够排除眼前若干困扰,一心一意按照原来既定的方向,大步迈进,终于开拓出一条既有传统功力,又具时代风规的行草书,只要观者面对他的作品,无需先看作者名款,即可断定出自泰隆手笔。此无它,正是由于作者多年功夫的积凝而形成自己风骨面貌而致。书法艺术与其它艺术一样,没有无个性的艺术,这是衡量每个艺术家的唯一客观标准。

我既钦佩泰隆的楷书,笔力扛鼎,饶有大将之风。同时,也推重他的行草,心手配合无间,剑及履及,笔笔有致,气韵蕴藉,耐人久看而不厌,无疑是一种美的享受。这里,我不拟一一举例,避免使读者先入为主,可直接从这本精印的图录中,根据各自的审美要求,去作出恰如其当的答案。

经常为国内外友人文集画册作序,自知绠短汲深,很难揭露出精

髓所在,未免有挂一漏万之为。但又往往碍于友谊,情不可却,只能勉力报命,有辞不达意之弊,徒呼负负。我与泰隆数十年旧交,知之素熟,于是秉笔直书,其中对书坛现象偶然涉及一二,无非是藉以与泰隆所从事的事业,作一对比,说明问题症结所在,非敢有意干预他人之艺术生活,如是而已,希勿见罪是幸。

最后,我要补充一点,就是泰隆的各种书法兼擅,我在序中仅提到楷、行、草三种,而且草书只限于今草而言,至于他的狂草,正在发展过程中,尚未定型,故不便贸然有所评说。不过,就现阶段看来,已开始向狂草方面冲刺,这是一个关键时刻,希望再接再厉,打开新局面,预祝取得光辉的成就!