赵季平的父亲 赵季平回忆父亲赵望云与敦煌

敦煌对于我来说既陌生又熟悉。说她陌生,是由于在这之前的60多年里我从来没有靠近过她;说她熟悉,是由于父亲赵望云在世的时候,从他讲的故事里便知道了那个地方有惊天动地的灿烂文化。

1950年秋天,父亲代表人民政府接收旧的国立敦煌文物研究所。那时我刚满5岁,父亲与家人告别的背影我依稀还有记忆。从此,敦煌这个名字便深深地烙在我幼小的心里。2011年初,我受甘肃省委宣传部的邀请,为甘肃省歌舞剧院创作大型民族交响音画“敦煌”,久远的记忆穿越时空,瞬间激起我的创作冲动。

是的,我需要用音符织起乐的天梯,去寻找父亲在敦煌的岁月;我需要用真情汇成乐的诗篇,交响出父亲故事里那惊天动地的灿烂文化。

由此,我踏上了敦煌采风之路。兰州至敦煌必经祁连山走廊,从飞机上俯瞰那起伏山峦,延绵戈壁,不难想象父亲当年从西安辗转到敦煌经历了怎样的艰辛。马车,毛驴,徒步攀越,冷馍野菜……虽吃尽了路途劳累,一路却有丰硕的收获:祁连山的无限风光早在上世纪40年代就被父亲收录在他的写生中,创作出祁连山写生组画。

1942年,父亲举家迁往西安。1943年初夏,父亲与关山月夫妇、画家张振铎结伴而行,第一次来到敦煌。他们受到当时国立敦煌研究所所长常书鸿的热情接待。他把父亲一行带到敦煌莫高窟并作了详细介绍。眼前那色彩斑斓、千姿百态、造型生动的壁画与佛像极大地震撼了父亲一行。

他们借着手电筒的光亮,不分昼夜如饥似渴地挥毫临摹,相互倾吐着对那些惊世之作的心得与见解。此次敦煌之行更坚定了父亲开拓大西北美术事业的心愿。多年的不懈耕耘之后,父亲成为了中国长安画派的开拓者与奠基人之一。

父亲第二次到敦煌即接管国立敦煌文物研究所之时,并由此开始了对研究所的重新组建工作和文物保护、修复工作。新中国成立初期,甘肃、青海境内的残匪还没有彻底肃清,从西安到敦煌的路途十分危险。父亲没有考虑个人安危,只有一心一意为刚刚成立的共和国文化事业做事情的热情,接到组织上交给他的任务,便坚定地踏上了去往敦煌的路程……时隔多年,随着时间的推移,父亲在敦煌工作的经历逐渐淡去,我多次寻找资料都未能如愿。

去年赴敦煌采风时,我托朋友多方打听,希望能帮助我寻找到那段难以释怀的历史。

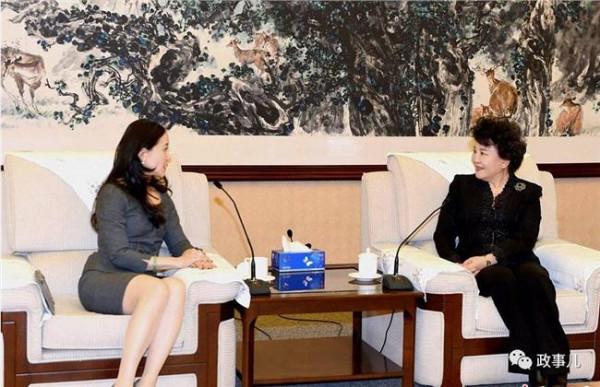

敦煌市政协主席高德祥先生多方努力,几经周折,终于在敦煌文物研究所的历史档案中发现了唯一一张父亲代表人民政府接收国立敦煌文物研究所时,与张明坦、常书鸿、段文杰、李承仙、范文藻等人在研究所大门前的合影(见上图),并托韩兰魁先生带给了我。

捧着这张珍贵的历史照片,我无法抑制灵魂的颤抖,多年的心结终于有了开启的钥匙,同时也开启了我创作乐思的阀门。

照片上的父亲(左上图前排中)是那般清瘦,但精神矍铄。拍摄时间是在1950年秋,距离他从国民党监狱中被解救出来1年有余。1943年1月,父亲在重庆举办“西北旅行写生画展”,周恩来、冯玉祥、郭沫若、茅盾、老舍、田汉、阳翰笙、王昆仑等来到画展现场。

郭沫若为父亲的画展题词,周恩来选购了父亲的《相马图》,父亲又赠送了周恩来一幅作品,周恩来喜欢父亲的画作,便带到延安挂在了当时的中共中央办公厅接待室。几年后国民党攻占延安时,发现了挂在墙上的这幅画,1949年初,父亲被以通共的罪名关进了国民党设在西安太阳庙门的监狱。

站在父亲右边的是常书鸿。父亲第一次去敦煌就与他结下了深厚的友谊。当时常书鸿刚接手研究所的工作不久,研究所各方面条件都很艰苦。尽管如此,他竭尽全力在生活上关照父亲一行,在创作上提供最大方便。再次见面情况有所不同。

当时,研究所的一些工作人员认为莫高窟的壁画与雕塑是封建腐朽的东西,应该停止修复工作,研究所由此全面瘫痪。常书鸿面对这样的局面心急如焚,立即将这种严重的现状向政务院做了汇报。西北军政委员会文化部力邀父亲出任文物处副处长,管理西北地区的文物、考古、博物馆和图书馆工作。于是,才有了父亲1950年的敦煌之行和常书鸿的第二次会面。

看着这张珍贵的历史照片,我的乐思在血液中涌动,于是交响音画“敦煌”的主题勃然喷发。带着对历史的尊重,带着对中华民族文化的虔诚,如壁画中飞天仕女驰骋于天地之间。我的音乐里的每一个音符都是在对保护中华民族艺术做出贡献的父亲赵望云,还有张明坦、常书鸿等所有功臣的一次敬礼!

我们要用智慧去守护我们的精神家园,我们要用全部的热情去创造中华民族艺术未来的辉煌……