专访上海交响乐团经理陈光宪和著名指挥家陈燮阳

国际在线消息(记者徐鹏俐):记者是在蒙蒙细雨中赶到上海交响乐团的彩排大厅的。著名指挥家陈燮阳先生正在带领演奏员们为第一届中国交响音乐季闭幕音乐会进行紧张的排练,这场音乐会是中国交响音乐作品展演活动之一,也是第十届上海国际艺术节的一场重量级演出。陈指挥在排练中不停地提出要求,严谨的态度和作为一位老艺术家对艺术的不懈追求让记者们敬仰。在陈燮阳指挥彩排期间,记者专访了上海交响乐团总经理陈光宪。

记者:您能简单介绍一下上海交响乐团的历史吗?

陈光宪:上海交响乐团是中国、乃至亚洲最古老的交响乐团之一,是中国最具影响力的交响乐专业演奏团体,距今已有129年的历史。乐团前身是上海公共乐队,1907年扩大为管弦乐队,1922年乐队改称为上海工部局乐队,这样一步步发展成为现在上海交响乐团。任何时代都不曾解散过,哪怕战争也始终有排练演出。

记者:目前中外的演出市场都在转暖,是否在一定程度上推动了上交的演出频次?近几年上海交响乐团演出的场次平均一年能达到多少?经济效益怎么样?

陈光宪:我们交响乐团一般的演出平均1年有160场,大致100场到110场是大型音乐会的演出,50场左右的室内音乐会。应该说效益还是不错的,改革开放以后我们演奏的曲目开放了,现代、古典、浪漫,各种风格都有,还能请很多优秀的指挥家演奏家。而且,随着中国地位的不断提高,外国优秀的独奏家,作曲家也乐意来和我们团进行合作。

记者:近几年上海交响乐团都去了哪些国家演出?观众的反映怎么样?

陈光宪:每年都有3至4次的出国巡演机会,有商演还有两国政府友好往来的交流演出。2004年,我们团参加了中法文化年,06年在美国肯尼迪艺术中心举办的中国新年音乐会,反响非常好。此外我们参加了香港、澳门、德国等国家和地区的音乐节,03年在美国的巡演走了11个州,效果也非常好。

应该说上海交响乐团的演出遍布全世界。因为我们不仅选择了世界交响乐的经典作品,还考虑到有中国特色的节目。比如在维也纳演出,我们带去了郭文璟的竹笛协奏曲,反响非常好。中国民族乐器代表着中国的音乐语言,它的国际性听众非常认可。我们的节目让外国观众认识到,中国不仅有《梁祝》、《黄河》,还有谭盾和郭文璟这样的新兴艺术大师。

记者:随着中外艺术交流的增多,乐团与外国指挥家们合作也越来越多,他们对我们交响乐团的评价如何?

陈光宪:评价非常高。我们乐团的演出周期和国外乐团是同步的,一年要演出100多场,一场演唱会排练4至5次就要正式上台了,这就要求我们对曲目的积累和演奏者之间的配合协作是个考验。外国指挥家很惊讶演奏者对指挥要求的反映程度和配合度之高。但是我们存在的问题就是我们中国演奏者个人能力很强但缺乏团队合作,这也是我们和国外乐团的差距所在。

记者:上海交响乐团在发展中国交响乐的使命中承担着很重的责任,你们有怎样的举措?

陈光宪:我们目前在做品牌演出,面对中国音乐会票价普遍偏高的境况,老百姓的生活水平不足以消费一场几百块的音乐会。所以我们推出“乐生活”的品牌项目,听一场音乐会就像喝一杯咖啡一样的价钱,我们在不降低演出质量的前提下进行大幅度的降价,大约在50—150元之间。上海市政府和浦发银行以及社会各界也给予我们支持,目前这样的演出1年有12场,还要进行扩大,来丰富上海人民的文化生活。

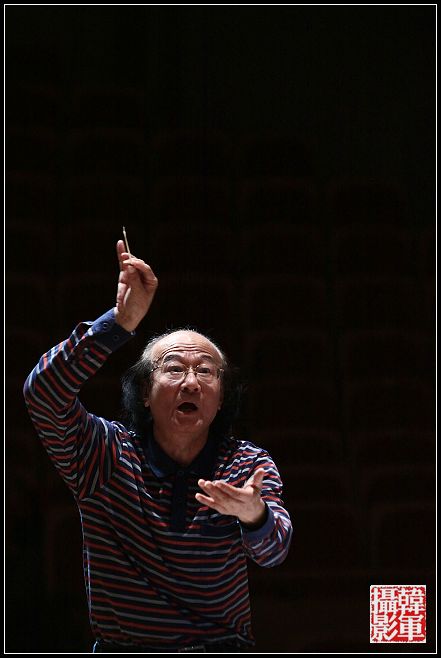

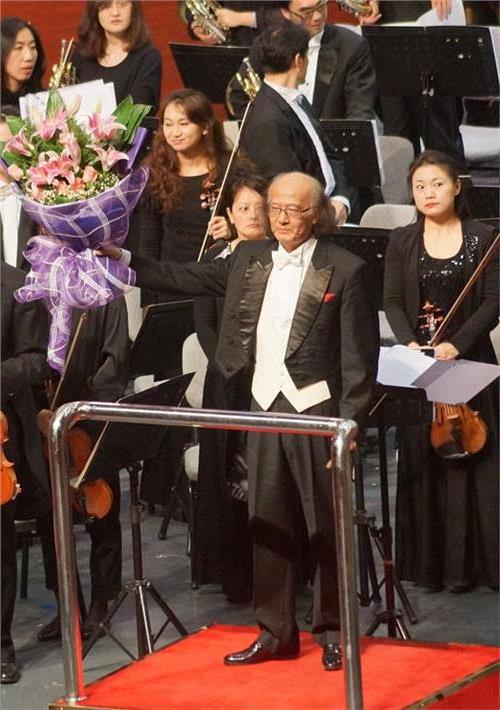

陈燮阳先生在排练结束后也高兴地接受了本台的独家专访。雄狮般的长发显得神气而潇洒,质朴中带着些许的冷静。

记者:首先谈谈您认为中国交响音乐作品展演这样的活动有什么意义?

陈燮阳:本次展演共有六场音乐会,上海交响乐团担任其中的一场演出。中国作曲家这么多年写了很多优秀的作品,这样的活动是一个很好的表现舞台,鼓励更多更优秀的作曲家的创作热情。而且作为国内的交响乐团,只演奏贝多芬和莫扎特是很单调的,我们拥有自己特色的东西,比如谭盾。所以我们到美国就会演奏谭盾的作品《秦始皇》。我们将中国的作品带去外国,让国外看到我们国家交响乐的发展。

记者:请您对这次演出的作品为大家介绍一下?

陈燮阳:这次有杜鸣心的作品,手法比较传统,但非常好听。朱践耳的作品既传统又现代,运用中国民族乐器,旋律性很强,形象也很鲜明。但是和声和旋律部分又有西方成份,朱践耳的作品是由上海交响乐团首演的。另外还有叶晓刚的《地平线》,手法很现代也非常有意境。《南海渔歌》可以说是旧作新加工,重新编配时运用了很多浙江民歌,富有浓郁的乡土气息。这次演出的作品大部门都是经多次修改而成,是新老作品的结合的音乐会。

记者:您在上海交响乐团时间很长了,您能为这个乐团有个风格定位吗?

陈燮阳:我在上海交响乐团工作了24年,和乐团一起成长,通过几代音乐家的努力它能有今天这样的规模、地位和实力,是相当不容易的。我的艺术生命也献给了上海交响乐团。上交的整体风格凸显南方细腻,感情温和的特点。

记者:感谢您百忙中接受我们的采访,也期待上海交响乐团的11月2日的演出成功。

叶小刚 活跃于世界乐坛的我国当代著名作曲家,现为中央音乐学院教授、博士生导师、上海交响乐团驻团作曲家、***特殊政府津贴获得者。

他出身于音乐世家,1978年考入中央音乐学院作曲系,师从杜心鸣教授,81年在英国剑桥大学教授

Alexender Goehr的短期作曲班学习,87年留学美国伊斯曼音乐学院,师从作曲家Samuel Adler,Jpserph Schwantmer,Louis Andriessen等。

在他的作曲生涯中曾在国内外获奖无数,包括“金钟奖”、“金鸡奖”、“文华奖”、“五个一工程奖”和其他门类的奖项以及国内外重要的电影音乐奖项。他在中国国内已开过五场个人作品音乐会,与世界各地的著名音乐家及乐团都有过合作。

德国Wergo唱片公司已为他出版了两张激光唱片。其主要作品《地平线》 (Horizon)、《最后的乐园》 (The Last Paradise)、《琵琶协奏曲》 (Pipa Concerto)、《冬》 (Winter)、《九匹马》 (Nine Horses)、《迷竹》 (Enchanted Bamboo) 都收录其中。

叶小纲还是一位杰出的电影音乐作曲家,曾为《湘女潇潇》 (A Girl From Hunan)、《人约黄昏》 (Evening Liaison Season)、《半生缘》 (Eighteen Springs)、《刮痧》 (The Treatment)、《花季雨季》 (Flower and Raining Season)、《洗澡》(Showers)、《芬妮的微笑》(In the End of the Bridge)、《玉观音》 (Jade Buddha)、《上海沧桑》(Shanghai Story)、《走出凯旋门》 (Out of Triumphal Arch)、《天上的恋人》 (The Lover on the Sky)等三十多部电影电视作曲,他的音乐创意独特,是中国音乐界一道独特风景。