汝龙译文集 翻译家汝龙之子回忆:文革初父亲曾认为一生都走错了路

今年是我父亲汝龙先生的百年诞辰,在此期间举办这个文化沙龙,也是对他的一种纪念。

一、父亲的工作与生活

左克诚先生在文章中评价说:“汝龙,一个富有理想,以翻译工作为自己终身事业的人;一个默默无闻,淡泊谦虚,从来没有想过名与利的人,一个不知享受、毕生辛劳、忘我工作了整整一辈子的人……汝龙一生翻译了一千多万字的作品,比大翻译家傅雷先生的译作还要多……尽管有如此丰厚的译作,但终生只在日以继夜工作的汝龙从未想过怎样介绍自己。

他一生除了中国作家协会会员、中国翻译家协会理事这两个社会头衔外,没有其他社会头衔,也没听说他得过什么社会荣誉。”(左克诚:《汝龙和他的译文》,《安徽新闻出版报》)

左克诚先生的这段评价,最简洁地勾画出了父亲的一生。

一千多万字的译作,他是怎样做到的呢?

父亲在世时经常说:人和人的智力水平相差不是很大。你要想取得超越常人的成就,就必须付出超越常人的努力。他自己就是这样作的。

“几十年如一日”这几个字似乎已被人们用滥了,然而真正能在工作中作到这一点却谈何容易。父亲的翻译工作就正是这样。

父亲为了专心翻译,在50年代就辞去了大学副教授和系主任的工作,后来的岁月基本上都是在独立翻译的情况下度过的。当时的稿费相当优厚,他有太充分的条件可以享受,然而他却从未停止过辛勤的翻译工作。他甚至没有去过一趟前苏联,我想这应该是他一生中最大的遗憾之一了!

为了有更多时间进行翻译工作,他深居简出,社交活动少得不能再少,每天几乎除了吃饭睡觉,就是翻译。在一般人看来,他的生活实在是太单调了,没有周末,很少娱乐,几乎与世隔绝。翻译是他生活中最重要的内容,也是他最大的乐趣。

解放前父亲是中学教师,身边又有我的两个姐姐,因此白天很忙,只有夜里他才能作自己喜爱的翻译工作,所以年轻时就养成了熬夜的习惯。为了使自己不困,他常常是站着趴在箱子上翻译。解放后条件好多了,但他觉得还是夜里干扰少、精力更容易集中。我家住的是独院,每到夜深时,只有父亲屋里的灯光还亮着,透过绿色的灯罩,把玻璃窗也染成莹莹的绿色——现在一闭上眼睛,我还能看到那片柔和碧绿的灯光。

几十年来彻夜工作已经成了父亲的惯例——我常常想象父亲独自一人坐在书桌前,孤灯苦读的情景:周围没有灯红酒绿,没有声色犬马,连一个人影都没有,他面对的只有堆满桌子的书籍,环绕着他的只是贴墙而立的十几个大书柜——他度过了几千个这样极端寂静而又无尽冷清的漫漫长夜,这的确是一般人很难做到的!!

中国古代的士大夫们很早就提出要“慎独”,意思是说一个人在大庭广众之间作一个谦谦君子还比较容易,而在任何人都看不见的独处之时仍能“不逾矩”,才是最困难的——这一点父亲确实做到了。

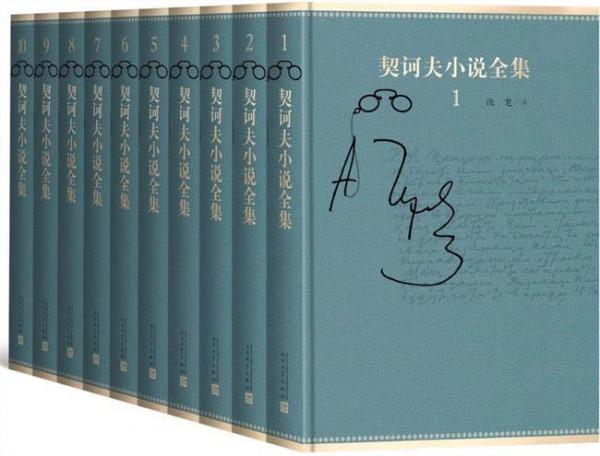

父亲对自己的译作要求极为严格,每次出版前都要反反复复修改。解放前由于国民党的封锁,人们很少能够看到俄语书籍,所以当时父亲只能通过英语的译作转译契诃夫小说。解放后父亲为了使译作更加忠实于原著,发奋从头开始自学俄语,并买到了俄语的契诃夫全集,此后他又将以前转译的契诃夫的几乎全部作品重新翻译了一遍,这期间花费的心血更是其他人难以想象的。

正如山泉先生所指出的:“汝龙一丝不苟的工作精神,也是值得称道的,很难想象一个翻译家因不满意自己已译毕的700万字作品,而将它重译一遍,汝龙这样去作了,用了全身心的力量。”(《学习》,1996年第八期)

他的常年工作并不是很舒服的:由于长年伏案,他患有严重的痔疮,发病时裤子都被血染红了,苦不堪言。这时他仍不休息,而是在椅子上放一个垫子,继续工作。他常说,对疾病就得象打仗一样,不能退让;你退一尺,它就要进三尺;你咬牙顶住,它就退缩了。

父亲受到的最沉重的打击是在“文化大革命”开始之后,人民文学出版社贴出了批判他的大字报,说他是反动学术权威;我家所有值钱的物品也都“主动”上交给红卫兵了。直到现在我还清楚记得,1966年秋的某一天,父亲呆呆坐在屋外的台阶上,目光凝滞,表情木然,一坐就是两个多小时,仿佛灵魂已经离开了他的身体……父亲的精神几乎崩溃了。

后来他说起,当时真的认为自己一生的路都走错了,本来以为翻译是在为社会、为人民作好事,结果却是宣扬“封资修”,辛勤劳动的成果却成了罪证,心里的痛楚和无尽的自责是语言所无法表达的。

不过这样的情况并没有持续很久,各种渠道传来的“小道消息”使他逐渐认识到:“文革”可能是错误的,而他过去的工作仍是有价值的。

从那时起,他又拿起了笔。当时全家人都被赶到西单达智西巷六号的两间小屋里,和我奶奶挤在一起。唯一的一张大床是奶奶和母亲合用,父亲睡小屋里的一张小床。屋子里很挤,走动都要十分小心,才不致碰翻东西。父亲只能在一张很小的桌子上翻译。当时完全没有出版翻译小说的可能,也看不到任何希望,但父亲相信总有一天他翻译的书会出版。

由于“文革”初期的沉重打击,父亲那时的身体已大不如前,经常觉得脑力不够,只好拼命抽烟来提神,结果哮喘病越来越厉害,一犯起来脸都憋成铁青色。当时父亲的稿费也全都上缴了,每个月就靠人民文学出版社给的很少的“生活费”度日,吃得很差,他的病也得不到很好的医治。然而正是在这段时间里,他完成了契诃夫全部作品的翻译工作,并且开始翻译陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》。

晚年的汝龙仍然勤奋翻译

“文革”后,父亲得到平反昭雪,房子也解决了,全家人都搬到西便门的高层楼里,父亲的稿费又退还给他,藏书也大部分归还了。父亲专门定做了十几个每层能放两排书的大书柜,塞得满满的全是书。又买了两个大写字台,一个用来翻译陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》,一个用来修改契诃夫文集。

当时他心情特别愉快,计划着要翻译陀思妥耶夫斯基的全集。然而由于重病缠身,他未能实现这个愿望。在临终前的那些日子里,他最挂念的就是尚未完成的翻译工作。

母亲的书柜里,摆满了父亲的译作,从库普林的《亚玛》、《生活的河流》、《侮辱》,安德烈耶夫的《七个绞决犯》、《总督夫人》,到高尔基的《我的旅伴》、《沦落的人们》,《人间》(又名《在人间》)、《阿尔塔莫诺夫家的事业》,以及近年出版的《契诃夫文集》、《契诃夫小说全集》,各种版本的《复活》、《契诃夫小说选》,等等。每当看到这个书柜,我就仿佛看到父亲那生动的面庞,仿佛听到他娓娓动听的言谈。

父亲是国内文学译作数量最多的翻译家之一。他的译作非常流畅,像是创作的小说一样,深得广大读者的喜爱,正如巴金先生所指出的:“他热爱翻译,每天通宵工作,即使在‘文革’期间受虐待的恶劣条件下他仍然坚持翻译契诃夫全集。他让中国读者懂得热爱那位反对庸俗的俄罗斯作家。他为翻译事业奉献了自己的下半生,奉献了一切,甚至他的健康,他配得上翻译家这个称号。”(1996年8月16日《文艺报》)

汝龙先生之子汝企和

下面说说父亲对文学的一些看法。

他是一个感情丰富的人,嬉笑怒骂全挂在脸上,高兴起来哈哈大笑,他爽朗的笑声给许多人留下深刻的印象;看电视看到感人之处,他又会像孩子一样泪流满面。

父亲对古今中外的小说都非常熟悉,每当谈起文学名著,他都会两眼放光,脸上的表情格外生动。他最喜欢的书则是《红楼梦》,他常说,每当脑子发木、感到翻译的语言不流畅时,他就要拿出《红楼梦》读上几页,再回来翻译,笔下就顺畅了。

他对当代文学也很关注。晚年时,我姐姐借来了金庸的小说,他一看起来就放不下,常常一口气看到天亮。看了老鬼的《血色黄昏》后他说,这本书受《水浒》的影响很深,对人物的刻画既生动又深刻。对张洁、蒋子龙等当代小说家的作品,他也十分赞赏。

为使译作更为生动,父亲十分注意提高自己的艺术修养。50年代时还没有现在这样的音响,他买了当时最好的一种美国进口的收唱机,那收唱机有一米多高,看上去像个厚厚的书柜。每当父亲觉得没有翻译出原作激情的时候,就停下笔,听几张激扬的古典音乐唱片,再回来翻译。

父亲经常关注各种美术展览,还以高价买了一套日本出版的《世界美术全集》,共20余巨册,里面收藏了世界各国各个时期的名画,是全球美术的集大成之作,精美绝伦。他在翻译感到疲劳时,就取出来翻阅。

母亲在负担全部家务的同时,也翻译了若干部俄国小说。他们常在一起讨论翻译中遇到的问题。每当电视里播放反映俄国社会的电影时,他们都看得非常仔细,父亲常会指着荧屏上的一件器物对母亲说:“快看!这就是书上写的那种东西。”

契诃夫

父亲对翻译有他独特的理解。他常说,文学就是人学,是研究人的世界观的,是描绘人世间悲欢离合的;文学翻译不仅要耗费脑力,更要耗费感情,“你要想感动读者,你自己就要加倍地投入感情,你翻译出的小说才能感人肺腑。”

父亲对文学创作的看法与此相仿。我的一位中学同学曾经多次向他请教写长篇小说的技巧,父亲同样多次强调:文学创作必须是真情实感的自然表露,你永远不能“玩假”——你没有与英雄相近的思想,不是发自内心地热爱、敬佩英雄人物(因为是在文革期间,所以小说的主人公只能是英雄人物),那你的写作技巧再高超,也不可能塑造出感人至深的英雄人物。

道理很简单:你自己都没有真正感动的事情,写出来又怎么能感动读者呢?我们可能一辈子也达不到英雄的思想境界,但至少要“心向往之”,要真正把英雄作为自己人生的榜样,只有这样,你才可能写好英雄。

父亲对他说的最多的话就是:“写作最需要的是真情感,而不是什么技巧。”“你的思想境界是什么样,必然会反映在你创作的作品里——你永远也骗不了读者!”——这些就是父亲对文学创作的最根本的看法。

父亲还对契诃夫进行过许多研究,正如梅希泉先生所回忆的:“汝先生不仅是契诃夫的翻译者,而且是契诃夫作品的评论和研究的专家。1954年7月,《人民文学》发表了他的题为《契诃夫和他的小说》的长篇论文,系统地、细致地阐述了这位伟大作家的创作发展,和他的小说艺术的基本特点。

先生熟知契诃夫的创作、艺术风格和美学观点,接触到大量的材料,对一些重要问题,早就深思熟虑、胸有成竹了,只是未及撰文,做进一步的阐述。”(梅希泉:《如在目前的教导》,《苏州杂志》,1992年第五期)

二、巴金先生与父亲

父亲曾不止一次地回忆过他年轻时的荒唐与苦闷:“那时我整天无所事事,说是在一个‘野鸡中学’念书,其实大部分课余时间都是泡在戏园子里听戏。你爷爷经常教导我要作大官、光宗耀祖,我心里却想:祖宗我根本没见过,凭什么要为他们活着啊!而且看着周围那些高官,尽管飞黄腾达、穿金戴银,却丝毫引不起我的兴趣。”父亲说由于看不到出路,找不到人生的意义,心里极为苦闷。

这时,是巴金的书拯救了他——巴金为当时苦闷的青年指出了一条光明大道,就是为人类服务,甚至为人类献身。这个高尚的人生目标把父亲从悬崖边上拉回来,使他看到了崭新的、真正有价值、有意义的人生——“正是这个理想挽救了我,使我没有变成坏人。他更支持了我一辈子!”

父亲去世后,巴老在一封致我母亲的信中写道:“过去我鼓励他翻译,他的确迷上了翻译,在这方面他有大的成就。可以说他把全身心都放在契诃夫身上,他使更多的读者爱上了契诃夫。”(《文艺报》1996年8月16日)

巴金拯救了我的父亲,也成为他终生的良师和最好的朋友。父亲常常对我们讲起:当年选定作文学翻译工作之后,他曾为选择莫泊桑还是契诃夫而感到困惑,是巴老的指点,才使他数十年里翻译了契诃夫的几乎全部作品。

五十年代,巴老常常到我家来做客,他与父亲一谈就是几个小时,有时甚至会有激烈的争论。父亲常说,尽管巴老是他的老师,可是他觉得对的还是要坚持,“我们是越争越亲近啊。”可惜我那时太小,完全听不懂他们在说些什么。

文革中,巴老被“打倒在地”,还“踏上了千万只脚”,许多平时经常围在巴老周围的人当时都是避之唯恐不及。父亲得知这个消息后,毅然托人给巴老带去了几百元钱——当时父亲也已经是自身难保,不知道哪天就会被批斗,在这种时候给巴老带钱的后果他自己心里是十分清楚的。

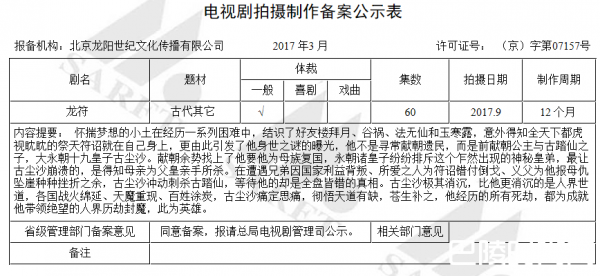

巴金与胡耀邦

文革后,巴老到北京来参加会议,其间到西单达智西巷看望我父亲。他看到我家三代人挤在一所小平房里,母亲正伏在缝纫机的台面上做翻译工作,父亲的哮喘病也因为室温太低而时常发作,他神色顿时凝重起来,半天没有说话。

后来我们听说:巴老回去后立即向一位以关怀知识分子闻名的中央领导同志反映了这些情况。1982年3月23日,巴老在致我父亲的信中写道:“你的房子问题看来一时无法解决。但我还是要叫,有机会就讲,”(《学习》,1996年第八期)

在巴老的不断呼吁与那位中央领导的关怀下,这件事很快得到了解决——1982年,我们全家终于离开了那所有百年高龄的老屋,搬进西便门的两所毗邻的崭新单元房。

汝龙生前工作和生活的小房间

若干年后巴老的义子M君曾向我们回忆,巴老对他说过:“我这一辈子就干了两件托关系的事,一件就是给老汝要房子!”父亲住进宽敞的新房后,哮喘病得到了很大的遏制,发病次数大大减少,心情也舒畅了许多。正是从那时起,父亲对陀斯妥耶夫斯基的《罪与罚》的翻译工作开始大踏步前进,几年后,这部书在台湾出版。

母亲的文章中还指出:“汝龙译的《契诃夫文集》……也是巴老介绍给上海译文社出版的。”(《文艺报》1996年8月16日)

父亲心中一直以巴老为榜样,他经常说:“李伯伯(巴老本名姓李,所以我们叫他‘李伯伯’)最谦虚,最不喜欢别人吹捧他。”他这样说,也是这样做的。“文革”那场十年浩劫,夺走了许多文学巨匠的生命,“文革”后,比父亲资历更深或相仿的文学家、翻译家已经所剩无几了,因此十几家报社、杂志社的记者先后到我家来采访父亲,请他谈人生的经历、对文学的感悟、对契诃夫及其作品的理解等,父亲一概婉辞谢绝,只是给每位记者一张巴掌大的复印件,上面是仅寥寥三四百字的学术简历。

记者走后父亲常说:“李伯伯那么高的成就,都没有写回忆录,我还有什么资格谈文学、谈人生啊!”

父亲不止一次讲起巴老和我的一段趣事:一次巴老前来找父亲,不巧他和母亲都出去了,只有我在家里,我那时大概是五、六岁吧,看到这位笑眯眯的老人,不知该怎么招待他,就把我平时最爱看的几本小人书都拿了出来。父亲说他们回到家时,看见巴老和我都趴在大沙发前的矮茶几上,津津有味地看小人书呢。

父亲不禁哈哈大笑……七八天后,巴老又来做客,他双手抱着一个木箱,里面装着满满一箱崭新的五彩缤纷的小人书!那是他专门送给我的礼物,我高兴得快蹦上了天——每次听父亲讲起这段往事,我都为巴老那博爱的胸怀和纯真的童心所深深感动!

按照父亲的遗愿,火化后连骨灰都没有保留下来!但是他给社会留下了两笔遗产,一笔是物质的,就是他翻译的一千多万字的作品,这些译作每年都在出版,从而让更多人了解契诃夫,同时更为深刻地了解社会与人性;另一笔则是更加珍贵的精神遗产,就是他那种从来不计个人名利、一心只想为人类做些事情的奉献精神——在商品大潮猛烈冲击整个社会的今天,在学术界浮躁之风呈蔓延之势的今天,这种精神显得尤为难能可贵!