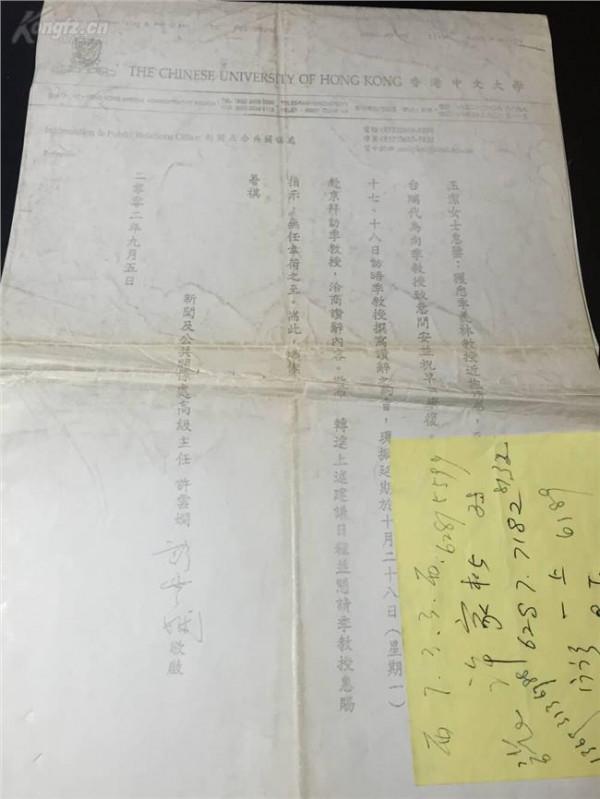

阮若珊与黄宗江的子女 黄宗江致阮若珊的求婚书

阮若珊同志:写这封信的今天,一九五六年六月一日,您女儿们的节日。你再也想不到远在太湖会有一个你只见过他一面,他见过你两面的人——也许这一面您都毫无记忆——他遥想北京城,给你写下这样一封“情书”性质的信!

……我们都是三十好几,踏过半生的人,半路杀出这么一位中年突击手,面对面实在有些窘迫。我既难卖老,也难充小,我对“年轻人到底是怎样谈恋爱的”实在有些惶恐生疏之感了(这是一种实在的感觉,但不完全是实话),那么我首先希望没有吓着你,或者已经叫你生气;至少希望起码的好奇心能使你静静地读完我这封信,看看这个家伙到底能说出什么道理。真情给予我勇气!

我第一次听到“阮若珊”,是在1953年冬,嗣后的岁月里,我又偶或道听途闻,掇拾了一些人物片段,……何以就记住了“阮若珊”,请允许我用个唯心的,却的确是可喜的字眼“缘分”吧。

1956年春寒时候,我第一次见到你,在你们办公室里,我怕你们要开会就匆匆辞去,我们只寒暄了一半句,(你不记得了吧?)那天你蓝布衫罩着棉袄,穿着家常棉窝,剪短的头发……一切并不惊人,我也并未“惊艳”,但是难忘,十分难忘。

我觉得你不是我想像中的那样儿;但我想像中的你是什么样儿呢?为什么我有个想像中的你呢?——我也说不上来。这种“难忘”,当时也不希望自己去意识到,因为没有理由。又隔两三个月,我自海上返京,小住一周,去看《柳鲍芙》,坐在人民剧场楼上,阮若珊坐在我后一排,隔十余个座位,在休息时,我也可以找机会过去和你搭讪两句,但我好像不愿再和你泛泛地招呼,我模糊地觉得那不如不招呼,便避开了你,但我心里不知为什么很清楚地记下了一笔“我见过她两次,她只见过我一次”。

之后,我就从不放弃任何一个机会可以道听途闻到“阮若珊”三字。没有任何人会怀疑到我是“有意”的,甚至我自己也不愿认为自己是“有意”的。这样的掇拾当然不可能深广,但是在我的生活字典里“阮若珊”一项下所积累的素材,也还会令你令己小小吃惊的……我探知你比我小两岁,后据另一种材料与算法,你大概是和我同年,(我又刹那一闪,也许还是同月同日生呢!

)……在南京时,我很想看清楚你那个大女儿,就是像“惜春绘画”的那个,但是她一扭脸和别的孩子一起匆匆跑走了……那时候你把小女儿带到北京去了,你们那个大门总是关着的,我从对楼望着,空空的庭院,空空的檐下,我还能寻出什么更多的生活痕迹呢?……我又到海上去了,让这些涟漪自生自灭吧。

五年来,我过去的妻子几乎在用精神分析法和我做感情的“谈判”,我的感情处于一种破碎、麻痹、混乱、绝望的状态。虽然有名无实,我总是个有妇之夫,道德的羁绊也不容我对刚才所说的那些微妙的感情波纹多作幻想。前不久,她终于寄来离婚报告,我签署寄回,组织上批准了这实质上已几乎五年的离婚。

我又成为一个无妻无后了无牵挂的人。留得半壁青春,对生活比过去戒心重重,对周围的姑娘们不由得不产生一种犬儒式的不能信赖的心情……我倒的确还不是一个热锅蚂蚁似的急于求偶者,我需要面壁休整。

但是,不知何来“远山”仙风吹拂荒原,萌芽状态的生命的召唤在不知什么时候茁长起来,茁长得那样意外地强烈,迅速,而又隐密;隐密得只有爱情才要求那样的隐密。隐密得不想告诉第三个人。(除非这第三个人是千古侠肠的红娘!)

但我怎么办呢?——办法不是一点没有,因为我到底“见过你两面”,可是你到底只见过我“难算一面的一面”,我若过于唐突,你虽不一定以为我有神经病,但你总会觉得这个人太“荒诞,轻浮,不可靠……”那样我就一败涂地了。

红娘也还可能大有人在的,我不是个没人缘儿的,(我也要很小心,不要冷不防跳出个“老夫人”之流来)。但是我现在于公于私,找不出理由回北京一趟;起码还要一两个月后我才能“偶然地”、“自然地”遇见你,这两个月中间,世事可能发生什么样的变化啊?我实在着急,但也没有别的办法,如若盲动,结果一定更糟……于是我陷入了一种要失去你的痛苦。

你听了也许觉得好气好笑,但仔细想想还是可以理解的:未恋爱便已感到失恋的痛苦,也几乎是千古相思患者的规律……您在我心里不是凭空掉下来的,我也不是先有了“主题”再去寻找您的。

大概是这样:您与我近年来所憧憬的一种形象暗合———就是我景慕一种人,一种饱受生活教训而仍热爱生活的人。我亲爱的同年的姊妹,我相信你完全理解我这句没说清楚的话的。

凭给我的直感,您是那样一个善良而又坚强的小女子!但只有真正原则性强的人,才能在家庭生活中达到真正的善良。我是从较狭的感情角度,从家庭的角度来提问题的,因为我到底是在寻找伴侣而不是在寻找政委,也许可以说是在寻找一种特殊的家庭政委吧。

我崇敬那些真正把原则摆在前面的人,把“工作”、“党的利益”、“社会主义建设”……把“主题”摆在前面的人;但是使主题丰满,使主题具体化的一切细节———一草一木,一泪一笑都是必要的,可贵的,(有些人又笼统地轻渺这些为“情调”。)我想您作为一个导演会一切围绕主题,同时又不忘记女主人公鬓上应该戴的什么花朵吧……以上是昨夜写的,被人搅断,后来我就拿了那朵想像的花昏沉甜蜜地睡去,今晨醒来高兴得很,也倦极了。

我感到很难把我以上半通不通的话说得既原则又具体。总之,重复地说,你所显露给我的侧影,你近二十年在革命工作与个人生活上所做的斗争显示出你是一个有原则的,“政治当先”的女性,只有这样的人才能在生活中真正的善良而又坚强。我爱这样的人。

你会谦逊地说,你有不少缺点,我不知道。那当然可能,我也预备对您做“个人崇拜”。我对您的理解也难免概念化,但我相信这概念的正确。我说您是一个懂得生活的女人。

我说你一定是一个很“温柔”的女人,现在很多女性不愿接受这种“软弱”的赞辞,她们甚至以为这是一种贬辞,但这是马克思说的———温柔是女人最崇高的品质。

我说你一定是一个工作上,戏剧事业上很好的战友,我看见过你在剧场里那种带着困惑目光的孩子气的微笑,那样的人,才是深爱剧场的人。我寻找那样的人。近二十年剧场内外生涯使我养成一种养马人似的习惯,不论对场上奔驰的,或是静静伏枥的马,我总要打量一下鬃毛、牙口……在这方面我常常是神往的,但又是极苛刻的,决不随便同意乱发三等奖。

在“爱才”方面我还残余着一定的唯心观点,但是看得准的时候也还居多。你作为一个演员或导演,在台下给我的印象并不“光彩夺目”……但我们看过不少过眼云烟,光彩的凋落,我相信你是能老老实实地灌溉一株“冬青”的人。总之,朋友,我愿在剧场里陪你坐到深夜,我们能找到共同的潜台词的。

你当然是个好母亲。你是不是有时候也过分娇宠了失去父亲的孩子?一天,我的妹妹宗英和妹夫要帮我规划“未来”,我笑着说我要娶一位两个孩子的母亲。和我血肉相连的小妹,一听就懂大哥不是无所指。她自己是两个孩子的后母,她说:“做后父也不比做后母容易啊!”她瞟了一下妹夫说:“不过你那时要没有一双儿女,我还不嫁给你!”冷场片刻,又望着我说,“这大概所以你是我的哥哥……”关于这一点,不做更多的理性分析。

若珊同志,你是一个应该有美满家庭而没有的人,我多希望你和女儿们能幸福啊!假使我想把我的幸福和你们的联在一起,这不会是一种自私的愿望吧……若珊同志,你愿意和我合写一本小说吗?请原谅我没征求你的同意,就开始写小说的序言了……我再一次要求你理解我:我是幻想,但我并未脱离现实;我是在猛冲,但我并非盲动;我出发得异常地慎重,因为这一切关系着我后半生的生活道路……您的,陌生的黄宗江六月之夜