古代三陪女那些不为人知的特殊服务

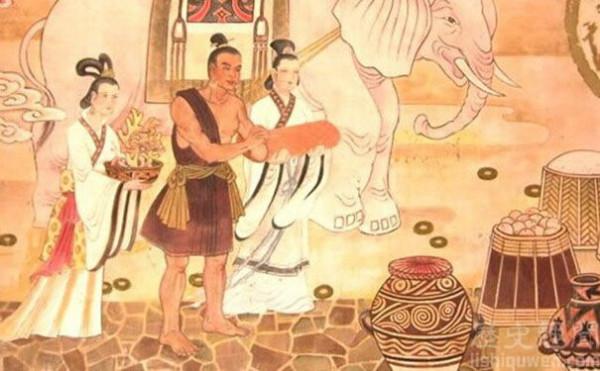

宋人孟元老《东京梦华录》卷二,记北宋首都汴京(今河南开封)酒楼盛况云:“凡京师酒楼……南北天井两廊皆小阁子,向晚灯烛荧煌,上下相照,浓妆妓女数百,聚于主廊上,以待酒客呼唤,望之宛若神仙。”而“熙春楼”等十八家“市楼之表表者”(私营酒家之有名者)则用私妓侑酒:“每处各有私名妓数十辈,皆时妆玄服,巧笑争妍。夏月茉莉盈头,春满绮陌,凭槛招邀,谓之“卖客”。

吴自牧《梦粱录》卷二十亦记有这方面情况:“自景定以来,诸酒库设法卖酒,官妓及私名妓女数内,拣择上中甲者,委有娉婷秀媚,桃脸樱唇,玉指纤纤,秋波滴溜,歌喉婉转,道得字真韵正,令人侧耳听之不厌。”

此外还有一些卖唱、卖艺的流动私妓,可能是较为下等的妓女。耐得翁《都城纪胜·酒肆》还记载有一种“庵酒店”,是“有娼妓在内,可以就欢,而于酒阁内暗藏卧床也”,这种可以和客人在酒阁内成就云雨之欢的陪酒女郎,应是较下等的私妓。

酒楼用妓女陪客侑酒,其实和今天夜总会之类场所中的光景差不多。都不外以色促销,或酒色兼营;惟一的区别,只是三陪售色的程度。

以五代结束、宋朝开国为起点,中国古代流氓群体进入了转型期,色情行业的空前兴盛和赖此为生的流氓种类及其行为,有了急速的增长。据《东京梦华录》称,北宋时京师汴梁的“幽坊小巷,燕馆歌楼,举之万数”,打个大折扣,算它为3000家之数吧,则可以推定,仅汴京一地就食色情业的篾片帮闲起码不下数万之众。

以陪宴写帖、房中做手、楼下相帮、王八龟儿等名目形色直接在官私妓院里勾当者,彻头彻尾地同卖淫生意捆在一起,并依“营业额”大小和老鸨、妓女分享物质利益。

他们中有的靠相席行令、插科打诨的本事,在色媒酒宴上陪座;有的凭下棋打牌、做局“抬轿”的伎俩,在房内博局上伴赌;还有的仅仗弄腿使拳的狠劲、传言送语的口劲或撒泼行赖的刁劲,分别担任了“维持秩序”、兜揽生意、索讨欠账等差使。

据耐得翁《都城纪胜》等资料介绍,这些人的来历,多为失业游民、破落户子弟。还有—些,原先也是嫖客,嫖光本钱后靠老鸭或红妓的面子,“留院勾当”。《夷坚志》里介绍过一个如此履历的人,名叫傅九,性喜狎游,在花街柳巷中淘空了家业,然后堕落到“为娼家营办生业”,最后的一手是拐上一个院中姐儿,欲“窃负而逃”,来个人财两得翻本。但妓院里满坑满谷的“做手”、“相帮”,也不是吃干饭的,结果落得个被迫自缢的悲惨下场。

在笑贫不笑娼的病态社会生活环境里,这些完全以妓院勾当为“业”的流氓,就算是端上了相对稳定的饭碗,还有许多不属于“勾栏所有制”的篾片,靠在市井间引诱富家子弟、外来客商等来院嫖妓与娼门拆账。宋人沈所著《谐史》里,就有一则事例:有个叫戴伯简的年轻人,因父亲猝亡,家承巨产,便有一帮光棍贴紧来,专引导他去妓院里作狎邪荡游。戴家老仆杨忠在屡劝小公子无效的情况下,只好一手拿刀,一手拿钱,同这班流氓谈判,逼他们答应今后不再来当“导游”,条件是一次性付一笔钱给对方,用作他们从此少一个“顾客”的补偿。当时的社会风气之一,就是无论官私筵会、富户宴乐,都要弄一些粉头歌伎来陪伴。

要想随时请到“走红”的角色,最简捷的方式,莫过于和这种与色情业有广泛联系的人搭上。周密《癸辛杂识》记载,北宋时有个专门帮国子监学生招妓赴宴拉皮条的篾片团伙,共十多个人,常驻堂堂学府内以“专充告报”,为首者叫卜庆,绰号“野猫儿”,观其“业务”,倒是名副其实。

专在出卖色相场所寻机会向嫖客打秋风行讹诈,也是一种勾当。吴曾《能改斋漫录》里就有一则:石曼卿任集贤校理时,偷偷溜到娼馆去买春,违犯了国家对官吏治游有级别和范围限制的规定,结果被这类混迹妓院的流氓抓住把柄敲竹杠,引起争吵,“为街司所录”,还吃了杖责。所以不少既想偷欢又不想落到狼狈结局的嫖客,每每在挥霍缠头之外,还要向这些人“孝敬”一些。

病态的社会风气也造成两宋时男娼现象的空前严重。印证史料,可知这种男娼已非汉晋时专供豪富取用的“嬖人”“娈童”一类,而是大多由“无赖”充任,直接游荡于社会并成为民间卖淫业的一大品种。如陶谷《清异录》称,目下京师出卖色相的户头将近一万家,乃至男娼自卖肉体,进退怡然。

此类特殊的风月作坊,俗称“蜂窠”。朱《萍州可谈》则披露,这类场所的开设还不止京师一处,“至今京师与郡邑间,无赖男子用以图衣食,旧未尝正名禁止。政和间始立法告捕,男为娼,杖一百,告者赏钱五十贯。”但女娼既不能禁,又何能禁男娼?据《癸辛杂识》称,这股秽风到南宋时更盛,临安新门外一带是著名的男娼区。这种“吃软饭”的无赖,也结成一个个团伙,“为首者号‘师巫’、‘行头’”。

尤其让人恶心的是,这些男娼也个个涂脂抹粉,插戴首饰,各取女性化的名字为代号,举止体态,般般比拟妇人。周密为之惊呼,“败坏风俗,莫此为甚!”尤抱怨政府立法不严,未能像政和时明拟法令禁止。其实“红灯区”里的众生相,本来就光怪陆离,“蜂窠”、“行头”之类的出现,不过是再抹上一道重彩罢了。