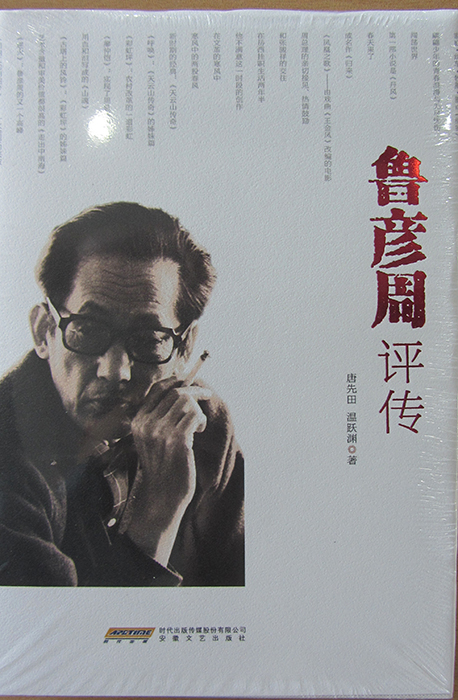

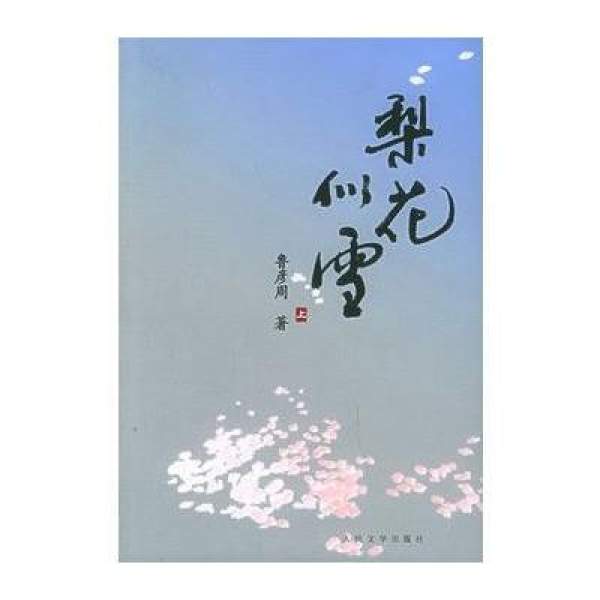

关于鲁彦周 自觉追求“有思想的艺术境界”——关于长篇小说《梨花似雪》致鲁彦周的信

彦周同志: 你好! 春节过后,即读《梨花似雪》。眼力大不如前,每日上午读一些,几无间断,也算是一口气读完的。总的印象是激情不减当年,视野更宽,思考也更深入了。友人告诉我,这是彦周兄的“晚年力作”,我很赞成。

并非人云亦云,而是随后又重读了《天云山传奇》《苦竹溪,苦竹林》《古塔上的风铃》之后,想了一想,才认同这个说法的。 《梨花似雪》的描写领域广阔,有巢湖农村的日常生活和风起云涌的抗日战争,有大别山区国共两军的对垒与联合,有新政权建立后亲人间的分野与和解,当然还有文化大革命期间共同的受难与觉醒。

时间跨度40年,即书中人物的大半生,而在这里展现的是中国大变动环境下纷纭的人生故事。 你的作品一向注重写人,写人的独特命运与性格,并在这种独特命运与性格中,涵蕴人世的冷暖悲欢和某种普遍性的社会意义,因而总能给人感染和启示。

新的作品带来新的人物;或者,虽与过去写的人物,有某些局部的近似,但总有新的开掘,带来新的特征。

这里先举一个没有多加描写的人物为例,即红军时期大别山区那个军政委。没有姓名,他的形象几乎是从当时的新战士周凤的眼中写出。坚定、威严、有谋略,一副职业革命家和军事领导人的风貌,然而独断专行,制造着也享用着属下对他个人的崇拜。

他那双警惕敌人的眼睛,同时也是猜忌自己同志的眼睛。正是由于他的过失,小师政委——周凤年轻有为的丈夫,有意迎着敌人的枪弹牺牲了,这是他为了维护这一小支红军队伍的团结生存,避免内乱杀人,而选择的死亡。

这个军政委形象让人肃然起敬,同时让人悚然而惊,由这个形象可以让人联想很多很多,包括历史上的种种和当代的种种。《苦竹溪,苦竹林》写过一个军政委,执行“左”的政策,然而恕我直言,那只是一个“左”的符号;而这里,是个有自己神态与心态的生命。

显然,这个形象在你心里酝酿已久如今跃然纸上了。再以母亲宁蓝瑛的形象为例。一个辛亥革命元老级要人的妻子,在丈夫被北洋军阀谋杀数年之后,竟然与少女时代的恋人、如今巢湖上的土匪头目合谋,设置“抢亲”的局面逃走了。

抗日军兴,土匪改编为抗日部队,他因为轻信,被叛徒暗枪杀害,这位中年女性,又毅然随丈夫水葬投湖自沉,以殉情终结自己的人生。爱情重于生命,重于亲情,更重于乡人的歧视,写情写到如此生生死死的地步,也够惊心动魄的了。

这里显然有着忠于生活、忠于人物轨迹的勇气。 周丽和周凤都是贯穿全书的人物,都经历了40年风雨,走过各自的路。最后殊途同归,同在巢湖老家祭拜先辈的亡灵。

她们是亲姐妹,却性格不同,人生经历迥异;周丽坚守,周凤进取;周丽柔美而极富韧性,周凤刚烈而不断寻求新的生活。周丽主要经历在农村,在基层,她的婚姻曾经给她带来欢乐和幸福,丈夫抗日殉国之后,她从对他的不尽思念中仍得到心灵抚慰。

全国解放以后,仅因丈夫是在国统区抗战牺牲的,由此受到政治歧视,而她衷心不改。她长期不能接受罗南民纯真的爱情,但在文化大革命的苦难日子里,她一旦动心,爱上了,就决心用爱唤醒已经病成植物人的罗南民,终生不渝。

你过去的作品中多次写过柔美、善良、坚毅的女性,但情爱的深沉使这个人物形象更加丰满动人。不用说,作品的总体构思和行文走笔的细微处,都显露着出色的对比艺术。

周凤则是一个经历过战争考验的女性,解放后被称作“老红军”、“老革命”的上层人物。这个形象不简单,有着相当丰富的内涵。她信仰坚定,斗争果敢;同时,她对情爱有着寻常女性的正当激情与渴望。三次婚姻,写出了她政治生活的不同阶段和不同境遇,同时也写出了她个人情感生活的起伏变迁,真实可信。

如本书的“说明”所告白的,这不是政治小说,也没有着重于当代政治历史的正面展现,但政治给予人的影响却又真真是无法避免,也不必避免的。

全国解放,新的政权建立,她进入城市,成为一个领导者。她工作努力,作风廉洁,却自恃立场坚定,拒绝给亲人以任何支援与帮助。所谓“划清界线”,曾给亲人带来不公正的待遇和伤痛,给她自己和家庭带来政治上的稳定与平安。

掌权者的地位,政治上的优越感及出于私心的戒备,使这个本来激情如火的丰沛心灵封闭了,凝固了,冻结了。只有在身陷文化革命的大混乱之后,才觉悟过来,接近民众,回归人情。这一笔,写得深刻,使这个形象厚实,有回味。

再者,看得出,对待这个人物,你笔下有情,同时又笔下留情。周丽那么身处逆境而不得不援手,对这个妹妹依然待以宽厚之心,理解、体谅、关爱;作家的心与这位姐姐的心是相通的吧。 我查阅了一下,你在1991年《中国当代作家选集丛书·鲁彦周卷》“自序”中说过,对于一个作家来说,使命感和为什么写作是非常必要的,同时不能使文学的负担过重。

“太重了就使文学的灵魂负担不起了”。我很同意你的意见,八十年代我读了很多长篇小说,常常觉得一些小说人物身上,历史的、社会的、尤其政治的负载太重,几乎一切描写都向政治内容靠拢,使得生活的丰富性和心理描写的深度受到很大局限。

这是当年“反思”的情结使然,并不奇怪;不过艺术的探索确实显得重要而迫切了。

“自序”中又强调,此后的创作当“努力摆脱过重的非文学的负担”,追求一种属于自己的“有思想的艺术境界”。我由此感到一位老作家的诚挚、谦虚的心声。我以为,这种追求你在八十年代的创作中就陆续实践着的,即尽力把创作的激情与对生活的思考及艺术的把握统一起来,这种统一就见于作品中的形象世界。

这部《梨花似雪》是又一次自觉的成功的实践。这样说当然并不妨碍我认为这部作品还存在的缺点,比如三妹周彩的形象缺乏生命力,让她解放后失踪多年,也就是放弃描写了。

周凤的丈夫——小师政委方青、黄承、匡星,虽然各具一定的风貌,对不同时期的周凤有着各自不同的影响及不同方式的情爱,但他们的心理深度是不够的。

即如周凤这个贯穿全书的人物,多方面的生活仍然写得不足,在她的身上仍有政治内容过重的痕迹。 关于写法,我以为也在实践着你的追求。全书以“我”的叙述为主,主要采取历时性的叙述,而这里的“我”却是多个人物代称,包括作家柱哥儿,柱哥女友沈沉(亦为周凤的秘书),包括罗南民、周丽,也包括周凤的日记。

多个“我”,组成多个视角,也就从客观叙事和主观叙事等多方面地表现人物的命运与人生故事,从而把人物的心理展示和作者对山川风物的抒情描写,达到淋漓尽致、深细入微的地步。

至于“一书两式”,虚构故事与回忆纪实交错进行的写法,乃是艺术构成上的一种尝试。纪实中关于巢湖地区童年生活的回忆,也是乡情风味很浓的散文,我读起来是有兴趣的。

虚构部分,文笔饱满酣畅,风格倾向于“大风起兮”;纪实部分,娓娓道来,风格倾向于“润物无声”,组合起来,自有特色。从艺术完整性来看,前半部分对巢湖农村生活的回忆,同小说故事的进展是契合的;后半部分小说故事的时代变了,矛盾冲突展开了,社会环境与氛围变了,仍然回忆少年时代相对平静的故乡生活,则游离于主体,不协调了。

不过,篇页不多,且如卷首“说明”中提到的,性急的读者完全可以跳过去不读。

拉杂写来,信已不短,到此为止吧。 敬颂 安好!

谢永旺 2006年4月20日 (文艺报)