陈中伟博士 中国也是世界“断肢再植之父”是陈中伟院士

做梦都想着病人,的确,陈中伟的心目中只有病人。 陈中伟做了博士生导师后,有一次,他带领研究生做手术,研究生为了图快,动作有些粗糙,在旋紧螺丝钉的时候,不小心螺丝刀滑了两下。陈中伟一声不响地接过螺丝刀,他很稳地一下一下把螺丝钉旋紧,这才语重心长地对那个研究生说:“我们作为骨科医生,不能仅考虑自己方便,还要想到病人第二次取内固定时的方便。

如果你第一次安装螺丝钉就滑了牙,一年后再次手术取内固定的医生就很辛苦,甚至会僵持在手术台上。仅考虑自己的医生,不是个好医生。”这番话给在场的每一个人都留下了深刻的印象。这件不起眼的小事已过去了十多年,但他的学生们至今仍然记得。

骨科抢救工伤病人很多,一抢救起来他两顿饭都不吃的,他还说肚子不饿。的确,抢求病人的时候肚子是不饿的;抢救好了,肚子饿得要命。病人抢救过来了,当医生的再饿再累也是很开心的。病人假使情况好,他今天晚上吃饭也吃得多些;病人要是不好,吃饭也吃不香,拿起饭碗还在想应该怎样怎样。

甚至晚上说梦话也在喊:“快,快,快!抢救,抢救!” 陈中伟一生勤奋,永不知足,对医术精益求精。在他近50年的从医生涯中,做过的大小手术不计其数,但直到现在,他为病人做手术时,最后的皮肤缝合,这个连低年住院医生都不愿做的事情,他仍会坚持缝合完最后一针。

每次开刀以前,一回到家他就埋头做准备。有些手术他已经做过无数次了,但仍然一丝不苟地做准备。家里不可能有人体模型,最方便的当然是在妻子身上比试了。陈中伟对照开刀的部位,在妻子的身上测量,量骨头长短,怎么样找到神经,怎么样找到病灶,怎么样动刀容易进去,选择怎么样的比例合适,什么地方的肌肉最薄开出的刀口小……他总是这里扳扳,哪里扭扭。

其实,陈中伟对人体解剖是非常非常熟悉的,他开刀也是公认的好手,但他还想准备得更充分一些,开得更快一点,更好一点。尹惠珠有时也会嗔怪地嚷嚷:“算我倒霉,老是做你开刀的试验品。”但是嚷嚷管嚷嚷,毕竟妻子也是医生,总是配合得很好。不把一切准备得妥妥贴贴,他是不会上床睡觉的。

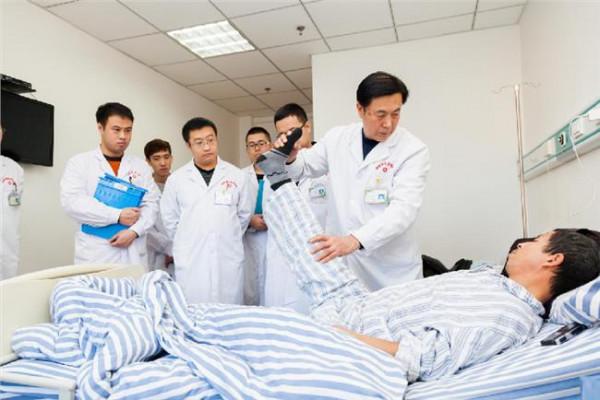

即使后来他当选为中科院院士,当选为国际显微重建外科学会主席,尽管名满天下,而且是那么忙,但他始终坚持上手术台。平均起来,每周总要做一到两个手术———是亲自做,而不是在旁边指手画脚,直到最后亲手把皮肤缝合起来。

此外,只要人在上海,每周还开两次门诊。 陈中伟说,他一生有两条人生轨迹:一条是他的事业成就;另一条则是他与病人的密切关系。而他认为后一条更能体现他的思想和价值。“没有病人便没有我的一切,我的一切成就都是为了病人。

” 由于他出色的工作,1959年他被评为上海市青年社会主义建设积极分子;1960年,他成功地把一只断了75%的手臂重新接活。 至此,陈中伟离成功已经只有一步之遥,只待机会来敲门了。

历史记下了这一天 机会在1963年1月2日早晨敲响了他的门。 陈中伟正在楼上查病房,南京工人医院来进修的医生奚学荃,拿着一只血淋淋的断手火烧火燎地闯进来: “快!陈医生,又是一只断手!” 陈中伟一看,那只断离的右手沿手腕上3厘米处被完整地切了下来,手还套在工作手套里头呢,心里不由得格登了一下:又是一只劳动者的手! 正是这只手,改写了世界医学史,改写了陈中伟和那个叫王存柏的年轻工人的命运。

陈中伟来到急诊室,看到了一个面色煞白的青年工人。他的右前臂在腕关节以上约3厘米处,被冲床完全切断了,只剩血肉模糊的残端。 上海钢模机床厂工人王存柏那天是替人代班的,此前他没有做过冲床的活。落料冲床的活看起来很简单:把一片薄薄的工料送进去,脚一踩,“格登”一下,一只钢精饭盒大小的铝片就冲出来了。

但不知怎么回事,一片工料在冲床里卡住了。按正规的操作规程,应该拿旁边一根木棒去顶一下,王存柏下意识地伸手就去推,忽然又想起了操作规程,手是不可以进去的,心里一慌,脚下一动,“格登”冲头就砸下来了,他的手就像一块饭盒子铝片掉到箩筐里。

陈中伟在看到王存柏的第一眼,就在心里对自己说:难道,就让这个年轻工人下辈子靠一只手生活吗? 但按照当时的惯例,医生对于这样的工伤事故所能做的就是清理清理创面,把伤口包扎起来。手断了也只好断了,还没有听说过世界上有谁把断了的手再接回去的。

那个进修医生奚学荃在旁边说了一句: “陈医生,送他来的老工人希望您把手接回去。” 陈中伟没有吭声,只是按照骨科的惯例,先给病人的残臂和断手照了个相。陈中伟是个业余木匠,他亲自设计制作了一个照相架,病人的手伸进去,“吧嗒”一揿就照好了,既不耽误抢救又留下了宝贵的资料——还别说,王存柏的这张照片还真派上了大用场:在后来的国际外科学会的大会上,如果没有这一张照片,人家还不相信是我们做了首例断手再植呢!

不过这是后来的事了,当时陈中伟只是看着这只断手浮想联翩:一个小时以前,这还是一只活生生的创造财富的手,以后,它也可能是技术革新的手,谁能预料它将来会给国家作出多大的贡献呢?陈中伟想,我也是社会主义建设积极分子,也参加了群英会,工人同志用双手创造了一个又一个奇迹,可是今天我作为一个骨科医生,眼睁睁看着工人师傅的一只手也保不住,问心有愧呀。现在工人师傅提出来把手接回去,是得考虑考虑有没有这个可能?

自六院骨科建立以来,陈中伟抢救了大量的伤病员,也积累了大量的治疗手外伤的经验。接骨头,接肌腱,接神经,不知接好过多少。也曾经接活了一只断了75%%的手,但接血管却没有经验——以前的骨科医生是不接血管的——而这,是抢救这只全断的手的关键。 陈中伟想:是不是向党支部汇报一下,要求派一个接血管的医生,来帮助我们接接血管?

支部书记王智金说:“好啊,你们先干起来,我去找血管外科的钱允庆主任,请他来帮你们一起接血管。” 事不宜迟,陈中伟立即安排手术:先把创口清洗干净,轧烂的肉和组织要修剪掉,把要接的血管一一分离出来。对于手的解剖结构,陈中伟是再熟悉不过了:除了骨头以外,这里头有两打肌腱,24条;3根主要的神经;4根主要的血管,2根动脉,2根静脉。一场恶战就要打响了!

血管外科副主任钱允庆一放下电话就跑过来了。一见了陈中伟就说:“哎呀,我也没有接过这么小的血管。大的血管———心脏的血管,或者腹部的主动脉,倒是接过不少,手上的小血管我也不知道怎么接。” 当时,断肢再植还是创伤外科领域中未被攻克的大难题。虽然早在1903年国外就有人在3条狗身上做了全断肢体的实验,但均告失败。以后一直有人在狗身上做实验,虽然也取得过成功,但没有听说过谁把人手接活了。

钱允庆忽然想起,一本外科杂志上讲,军医大学曾经做过狗腿切下再接上的实验研究,他记得那个文章里头讲到怎么接血管。赶快到图书馆里去查,谢天谢地,文章很快找到了。原来,1962年底第二军医大学的徐印坎教授成功地进行了一例狗腿再接试验,使人们看到了断肢再植的曙光。

细细一看文章,原来他们接血管的方法是用不锈钢套管来套的。于是赶快打电话到二军大,说明情况,提出向他们借几个或者买几个套管。二军大说,恐怕你们用不上啊,我们用的不锈钢套管是4毫米,手的桡动脉只有2.5毫米,大管子套小血管套不上呵!

这可怎么办呢?眼看时间一分一秒过去,苍白的受伤工人和他那苍白发黄的断手在手术台上等着,陈中伟知道断肢和身体断离的时间越长越难成活,真是急死人了。大家都在想,有什么代用品吗?想了半天也想不出名堂来。

忽然,手术室的护士长宗英说,要不用空心的塑料丝试一试?一试,这种空心塑料丝直径正好可以用来吻合人手小血管。陈中伟和钱允庆松了一口气。没想到这样一个关键性的难题居然是用60年代流行的小姑娘用来扎头发的空心塑料丝给轻易地解决了!

套管解决了以后,接血管就没问题了。先要把骨头接上,这是陈中伟的拿手好戏,没有问题。支部书记王智金在一旁提醒:是不是把骨头锯掉一点?这个提醒很重要。因为肢体断离之后,不论是残端还是断手都萎缩了,如果还是按照原来的骨头长度接上,其他的组织就不够长了。后来周总理接见,握到王智金的手时,总理就说:“你就是那个提醒把骨头搞短一点的支部书记吧?你这个提醒很重要喔!”

但接血管的时候还是遇到了困难:由于断手离体时间越来越长,断裂的血管萎缩了,陈中伟整整用了40分钟才翻过来一根血管。但第一根血管接通,血管夹一放,鲜红的血流向手掌,断手顿时泛红了。接到第三根血管——尺动脉时,因为它最细,空心塑料丝也嫌粗了。眼看时间一分一分过去,断手离体已经4个小时,时间过长,整只手就是接上也会坏死的。

这可怎么办呢? “接活了,接活了”这时,又是护士长急中生智,说不要紧的,塑料丝可以拉长拉细的,我给女儿扎辫子的时候拉一拉就细了。那就赶紧将塑料丝在温水中泡一泡,拉拉长,拉到正好能够套上小血管的直径再剪下来。一试,成功了。用这个办法很快接通了另外两根血管。

手术只做了4个小时就顺利完成。在整个手术中,肌腱缝了18条,主要神经缝了2条,4条血管都接上了。等到把皮肤缝好,原来苍白的手已经变得红润了,简直是立竿见影。“接活了!接活了!”大家高兴地一下轰起来。 那天是8点钟来的病人,4个多小时手术下来已经是中午了,大家都没有吃饭。

每个人都是笑脸,大家想到的是这个工人的手有救了,又可以劳动了。那时候医院里有一句话,“待病人如亲人”。现在工人兄弟的手接好了,好像是自己的手接好了一样。

但毕竟是第一次做这样的手术,陈中伟还是比较冷静的。他知道现在的关键是不能让血管再堵起来。他给病人用了一些抗凝血药,再打了一个石膏托子固定一下,把病人送到病房去。 那天,六院党总支书记朱瑞镛正好在外面开会,晚上回来,听说了这个事,马上到病房来看。朱瑞镛说,你们这个事情做得不错,但要千方百计保住这只手啊!

哎哟,这一说可把陈中伟他们吓住了。是啊,手虽然接上了,血液循环也恢复了,但接下来会发生什么事情谁也不知道?那时候连移植和再植也分不清,只知道肾脏移植有自身排异,有的医生就讲这个手接上去,也可能会有反应,可能还会掉下来的呵。

这一讲,大家害怕了,睡觉也不敢睡,几双眼睛就盯着那只手看,好像生怕它会长了翅膀飞走。陈中伟吃了点晚饭就马上回来看手,又想光这么看着也不是办法,还是赶快到图书馆去查查文献看。查来查去,只查到苏联卫生部长他们也接过狗腿;又把第二军医大学的文章找出来读,好像没有说有排异问题嘛!

但是他们10只狗腿也只活了4个。这下更害怕了,到底这只手能不能活,会发生什么情况?心里还是没有底。 陈中伟再心急火燎地赶回病房看看,哎呀不好!

这手肿起来了,而且肿得越来越厉害!所谓血液循环,就是血从动脉进去,从静脉回来。陈中伟知道,如果这手肿到一定程度,压迫了血管,手内压力高于动脉进去的压力,那血液循环就要停止了。

第二天一早,陈中伟就急忙给党总支书记汇报了:如果血流停止了,我们不是就空高兴一场了吗?总支书记朱瑞镛一听,也觉得这个问题蛮严重,立即给卫生局汇报。卫生局觉得这是一个非同寻常的手术,决定马上组织全市大会诊!

于是,陈中伟就把第二军医大学接狗腿的两个教授都请来了,一个是屠开元,另一个是徐印坎。此外还请了陈中伟的老师过邦辅,以及其他有关方面的专家权威。陈中伟把手术的前前后后都介绍了,然后诚恳地请人家帮忙出主意,怎样渡过眼前的肿胀关?经过全市大会诊,各路专家都出了好多主意。

徐印坎教授在发言中说,我们的狗腿接上去,也都是要肿的。后来,我们想出了一个办法,就是在狗的皮肤上做几个刀口,把血水放一点出来。

凡是切开的,都活了,不切开都死了。这个经验非常宝贵,实际上就是减压,就是多处切开放血减压。陈中伟不敢等到第二天了,当天晚上就切开,在手背上做了4个切口。一切开,“噗”一下血水像羊泡泡一样冒出来了,因为它里头压力已经很高。

血水一放出来,肿胀就慢慢消退了,断手逐渐恢复了正常。但是仍然不敢有一丝的懈怠,为此,骨科年轻的住院医生鲍约瑟把自己的婚期推迟了一个月。这以后,断手慢慢地好起来了,创口长好了,切开的刀口也长好了。

但接着新的问题又产生了:接上的神经长不下去。那神经长到手指的根部就不长下去了,手指没有感觉。按道理,神经生长的速度是每天1毫米,沿着神经的鞘从断的地方往下长,就像出毛笋一样。算一算时间,应该下去了,怎么还在老地方?原来是疤痕阻止了神经的生长,于是陈中伟决定做第二次手术。

第二次手术做了3件事情:去钢板,植骨;去掉塑料丝套管;又做了一个神经松解。就是把神经旁边结的疤痕去掉一点,把套在血管外面的塑料丝管也去掉了;骨头长得不太好,把钢板拿掉,再植上一点骨头。

第二次手术后,好消息不断传来:再植手的神经以每天1—1.5毫米的速度向指尖生长———手指能弯了———能提重物了……就这样,在陈中伟和全体医务人员的精心护理下,王存柏安全地度过了肿胀关、休克关、感染关、坏死关。

手术半年后,经过功能康复锻炼,这只手不但可以干家务,打乒乓,提举重物,拿筷子吃饭,还能写字。王存柏激动地用这只失而复得的右手写下了出自肺腑的话语:“感谢共产党,感谢毛主席,感谢人民医生使我断手复活。

”王存柏的妻子也衷心地感谢陈中伟等医生:“王存柏得到的不仅仅是一只右手,更重要的是恢复了对生活的信心,对生命的热爱!”到了这个时候,陈中伟、钱允庆才彻底地长舒了一口气:没有问题,完全成功了!

一年后,王存柏回到了他的机床旁边。断手再植成功的消息传出后,正在北戴河疗养的中科院院长郭沫若特意填词一首《满江红·断腕重生》:断腕重生,新奇迹,传来上海。

复原后,能书能用,无多滞碍。扁鹊换心留幻想,华陀刮骨输文采……文坛巨匠巴金则领衔写出了报告文学《手》。全世界第一例再植成功的这只手,一直存活良好。事隔30年后,王存柏特意用那只再植手自如地把一柄折扇打开又收拢,向陈中伟展示。

中央卫生部从内部报告里得知这一消息,已经是半年之后。为什么这么晚才报到卫生部?因为从医学上讲,断手只是接上了、接活了,还不能说真正达到了目的,更重要的是还要恢复功能。

到了1963年7月,王存柏的手已经接上半年了。经过功能康复锻炼,他的手不但能够提拿重物,而且能够写字了。这就意味着,断手再接获得了完全的成功!卫生部长钱信忠获悉立刻飞来上海。他特意邀请了北京那些国内第一流的骨科专家、伤科专家到上海来实地检查。

有道是“眼见是实,耳闻为虚”么,老专家详详细细地听取了陈中伟他们的汇报,再检查病人、测试功能,特别认真地看了第一张照片,就是手术之前的那张照片。这时,有一位专家说了:据我们知道,国际上好像还没有报道过这样的手术,这是非常罕见的!

正因为没有先例,当时对这例手术也不知叫什么好。后来专家们说,换上异体的器官叫移植,那么自己的手断了再接上去,就叫断手再植吧!

后来再准确一些,就叫断肢再植。当时专家们只说是世界上罕见,也不敢肯定说世界上没有。钱信忠部长回到北京,组织人再仔细查文献,证实国际上是没有报道过,这才确认这是全世界首例无疑。卫生部这才向新闻界公布了这一成果,并称断肢再植的成功“无疑是在医学界爆炸了一颗原子弹”。

为此,卫生部还召开了断肢再植授奖大会,陈中伟获得了奖状、奖金并记大功一次。(这项成果于1981年获得国务院国家科学大奖。)1963年8月6日,《人民日报》头版头条发表了《上海第六人民医院施行成功一次重大手术接活一只完全轧断的手》的消息与陈中伟和康复后的伤者在一起的照片,并专门配发了一篇社论:《为什么断手再植能够成功》。

同一天,上海的《文汇报》、《解放日报》在头版刊登了长篇通讯。

1963年8月7日,新华社发出了题为“世界首例断肢再植手术在我国获得成功”的电讯。至此,全世界都知道了发生在中国的奇迹,上海第六人民医院和陈中伟一下子名扬四海!

但是一直到1964年9月,在罗马召开的第20届国际外科学会大会上,首例断肢再植的荣誉才真正得到世界医学界的公认,中国人也才真正领略了这项手术的国际性意义。因为,比陈中伟他们早几个月,美国人在1962年也做成功了断手再植手术,但由于手术后神经功能没有恢复,直到1964年才发表论文。

按做手术的时间说,是美国人比我们早;按论文发表的时间说,是我们比美国人早。按照医学上的惯例,应该以论文发表的时间为准。

另外,美国的这例,病人有一只手指坏死了,不算完全成功。所以,与会专家一致认定中国和美国是5:4,中国的手术是世界首例,开了世界断手再植的先河。世界医学史从此记下了陈中伟的名字。历史,记下了这一天:1963年1月2日。

断肢再植的消息见报第二天,吃中饭时候,卫生局突然来电话,说中央领导要接见断手再植的有关人员。消息来得突兀,大家既高兴又紧张。当时没说是周总理,也猜不出是哪位首长。陈中伟没有一件像样衣服,慌乱中也不知该向谁去借。

钱允庆倒是有现成的,因为他当过足球队的医官,出过国,有出国服。临到最后,陈中伟的衣服是从华东医院院长那里借来的。1963年8月7日晚上7时不到,陈中伟他们奉命来到中苏友谊电影院楼下。

市委外事办公室的同志早已等候在那里了,这时候,才知道原来是周恩来总理要接见他们。原来当时周恩来总理正在上海陪同索马里总理舍马克访问,看到报上的消息后,立即告诉上海市委第一书记:“我要见见这位创造奇迹的年轻人,并请他们吃顿饭。

”那天晚上是周总理宴请索马里贵宾,总理特意吩咐在宴会厅为陈中伟他们安排了一桌,周总理就利用宴会开始前半个小时,亲切接见断肢再植有关医护人员。7时刚过一点点,总理来了,一进宴会厅就问:“接断手的医生在哪里啊?”总理浓眉下那一双特别有神的眼睛很快扫视了一下,不等工作人员介绍,就朝着陈中伟走来。

“你就是陈中伟吧?是抢救断手的主治医师。”总理伸出手来,“很年轻嘛,断肢再植很了不起呵!

”陈中伟紧紧握住周总理的手,竟激动得说不出话来。总理握住钱允庆的手说:“你就是接血管的能手,工作做得非常出色。”总理和大家一一握手,并能准确地说出他们在手术中的工作和贡献。大家心里更为激动,说明总理对报上的通讯看得很认真、很仔细,而且记得很牢。

但眼前毕竟是人人崇敬的共和国总理啊,大家还是有些拘谨。总理看出来了,就换了一些轻松的话题:哪个学校毕业?多大年纪?结婚了吗?有几个孩子?总理先问陈中伟有几个孩子,陈中伟回答“一个”,总理点点头。

问到钱允庆,回答“两个”,总理马上风趣地说:“饱和了,不能再生了。”这样一聊,原先紧张的气氛就化解了。落座以后,总理高兴地说:“你们在中国外科手术史上完成了一项具有重大意义的创造性工作。

”并一再嘱咐大家,要再接再厉,继续为祖国的医疗事业作贡献。会见结束,宴会就开始了。在致祝酒辞时,周总理再一次对这项世界罕见的外科手术给予了高度的评价:“上海第六人民医院的医务工作者取得的成就,不仅是上海医学界的荣誉,而且是整个中国医学界的荣誉!

”聆听着总理用这样自豪的口吻向外国客人作这样高的评价,陈中伟心里充满了民族自豪感。席间,周总理又特地走到他们中间一一敬酒,一再感谢大家为中华民族争了光,并祝大家身体健康,工作顺利,取得更大胜利。

宴会结束前,总理又特地派人告诉大家,让他们宴会结束后再等一会,他送走外宾后要和大家合影留念。合影时,总理亲自安排调度各人的位置,特地把陈中伟和钱允庆拉到自己身边,一左一右。

当时陪同总理接见的,有陈毅副总理、上海市市长柯庆施、副市长曹荻秋、刘述周等。受到接见的,除了陈中伟和钱允庆外,还有陈中伟的两位老师过邦辅和叶衍庆,两位外科医生王智金和鲍约瑟,急诊室和手术室的两位护士长宗英和华景燕,以及医院党总支书记兼院长朱瑞镛。

接见的第二天,没想到又发生了一件使陈中伟他们喜出望外的事:敬爱的周总理还要接见他们一次。 事情是这样的:事后中央新闻电影制片厂得知了这一个消息,便找到总理说:“总理呀,您接见陈中伟的消息我们事先不知道,误了拍片,能否再接见一次,让我们补补镜头呢?”他们知道总理好说话,果然,周总理答应再接见一次。

第二天,周总理又和大家一一握手。

这次因为没有外事活动,接见的时间更长一些,总理和大家坐下来谈得更多一些。周总理落座时,让陈中伟坐在他的右边。总理手抚右肘对陈中伟说:“你看我的右肘,是从马背上跌下来跌伤的。当时医疗条件差,到苏联去医治过,但也没有治好,肘关节僵硬在90度。

你看现在是否还能治好?”陈中伟立即起身,检查了总理的右肘后回答:“最好拍一张X光片。一般来说肘关节做活动的,现在医学上是可能的,但力量可能会差些。

”总理听后,笑着说:“现在我已经习惯肘部用力,不影响工作,以后再说吧。”周总理再一次赞扬他们敢想敢干的精神和实事求是的作风,又语重心长地叮嘱陈中伟:“要走又红又专的道路,继续攀登医学高峰。”30多年来,周总理的教诲一直铭刻在陈中伟心头,成为他做人行医的坐标和前进的动力,既包括文革中遭遇最困难的时候,也包括再一次攀上世界医学高峰的时候。

这以后,陈中伟又见了周总理两次,前后一共4次。第3次见到总理是1966年6月18日在天安门城楼上。

总理来到他们中间,与大家一一握手。当总理一见陈中伟,就像老熟人似地叫出了名字,陈中伟心里涌起一股暖流,激动得连声说:“总理,您好!”但这次接见后陈中伟一回到上海就被造反派定为“修正主义黑标兵”和“资产阶级反动学术权威”,立即隔离审查,勒令打扫厕所……直到后来周总理来上海,过问了一些著名劳模的情况,造反派的迫害才不得不有所收敛。

也是在总理的关怀下,陈中伟才被撤销隔离审查,重新回到临床工作。

陈中伟最后见到总理,已是1972年2月。美国总统尼克松访华,周总理和他签订了著名的《上海公报》,陈中伟作为美国总统随行医师的陪同,出席欢送宴会,再一次见到了敬爱的总理。回京前,总理面带笑容与送行的人一一握手告别。

当陈中伟再一次握着总理那双温暖的手,想起总理的亲切关怀,不由得热泪盈眶,激动得说不出话来,总理却是再一次勉励他“好好为人民服务”。就在和总理握手的这一刻,在场的记者揿下了快门,给陈中伟留下了永恒的纪念。