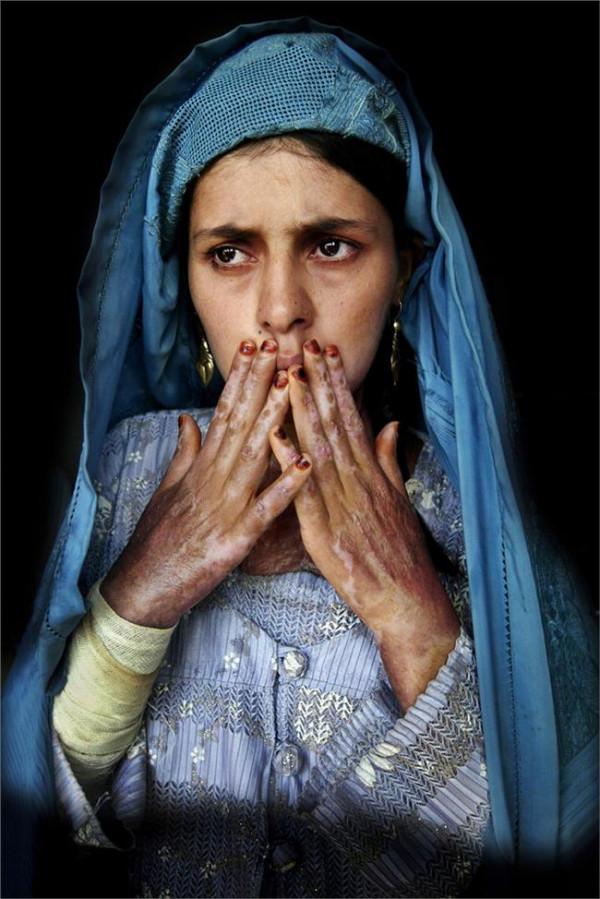

浦熙修与浦安修 美丽与哀愁:我的母亲浦熙修

母亲和罗隆基真正接近是到了南京以后。1946年底,以周恩来为首的中共代表团从南京梅园新村撤走,母亲很伤心,1947年3月,董必武离开时她眼睛都哭肿了。对她来说,一处值得信赖的倾诉对象不在了,她心里很苦闷,于是经常跑到已搬至梅园新村且接管中共财产的民盟那里跑新闻。另外,母亲一直觉得作为一个记者,没学好英语是遗憾的事,于是找罗隆基学英语。罗隆基是一个有才华和独特见解的人。

父母离婚后,解放后父亲又再婚、一直生活在上海。解放前,因为其他人跑到台湾,给了他一个“资源委员会华东矿务局副局长”的虚名,让他留下来。1969年底,他被迫害致死。

记得我刚到北京时见到三姨,她劝母亲不要和罗隆基好,觉得罗是一个“资产阶级政客”。周围亲友也对罗的人品颇有微词。连罗隆基身边的人也反映,罗自己说身边少不了女人。可能因为这些言论的影响吧,我对罗隆基也没有什么好感。刚到北京时,母亲带着我们姐弟住在北京饭店,那时每周末都有舞会,有一次罗隆基穿着一身白西装过来请我跳舞,我头一扭走开了,那时我还不满16岁。

我后来才知道罗隆基有过两次婚姻[1]。我相信,他和母亲是真心相爱过的。母亲以前从来不在我和弟弟面前提她和罗隆基的事,直到我参了军,1952年她在给我的信中第一次谈及此事。母亲说,他们在解放前是准备结婚的,但那时形势也比较紧张,罗也有肺炎,后来就拖了下来。虽然双方都已无意结婚,出于多年的感情,她觉得现在仍以朋友交往为好。

1949年以后,母亲一直住在文汇报驻京办事处灯市口朝阳胡同,我和弟弟周末均回家住,罗隆基住在西边。与母亲共事多年的谢蔚明曾写文章驳斥:罗、浦之间“同居十年”的说法并不成立。

政治狂澜中的母亲

解放以后,母亲非常高兴,回想起来,那段时间她好像天天生活在灿烂的阳光下,真的是满心欢喜地迎接这个新社会。但母亲很快感觉就有一种政治上的失落感。原来和她无话不谈的党员朋友,慢慢疏远了;工作上,以前她是以写独家新闻见长的,但因为后来规定重大新闻必须用新华社通稿,她也一下子不知道如何发挥作用。

1957年夏季的一天,我那时还在北航上四年级,一个同学突然找我,把《中国青年报》往桌上一摊给我看,上面写着“斗争大右派浦熙修”的新闻和母亲挨斗的照片,我脑袋“轰”地一下大了,但第一感觉就是肯定搞错了:母亲在解放前被特务毒打、还坐过监狱,差点牺牲了,怎么会反党呢?!

我是在80年代才知道,1957年7月1日《人民日报》那篇社论《〈文汇报〉的资产阶级方向应当批判》是毛泽东亲自起草的,文中点了母亲浦熙修的名。我现在也没搞清楚究竟为什么点母亲的名。1949年开国大典那天,毛泽东还接见过母亲,赞扬她“你是坐过班房的记者”;1957年3月,毛泽东刚刚在接见全国宣传工作会议代表徐铸成(文汇报的社长)等人时,当面表扬了母亲所在的《文汇报》;周恩来在重庆时就称母亲是“我们的亲戚”,怎么在1957年一夜之间就成了“章罗联盟”的“能干的女将”了?

反右之前是“提意见会”,后来叫做“鸣放”,那段时间,身为政协委员的母亲去东北视察,不在北京,也很少看报纸,回北京后仍在闷头写调查报告,对形势也不了解。而罗隆基在5月22日应邀参加统战部的座谈会时,对“肃反”等运动的失误偏差提出了意见,引起震动。

6月3日,他飞往锡兰(今斯里兰卡)科伦坡开会。随后形势大变,民盟开始批罗隆基。21日他回国后在昆明给母亲打电话问形势如何,母亲告诉他只要检讨一下就可以,没有意识到问题的严重性,在政治上她太幼稚了。

很快,母亲便要迎接每天几场的批斗会,要她交代与罗隆基、与所谓“民盟右派系统”的关系。那时《大公报》的高集受邓拓委托,到《文汇报》组织反“右”;在家庭内部,母亲也面临着极大的压力。印象很深的是,民建成员的大姨在我家几乎是以训斥的口吻,逼母亲找过去的信件、日记——她后来说,当时是受高层领导的指示来做工作的;我对母亲的态度也不对,大姨让我找什么我就找什么,所以后来所谓她“交出”罗隆基的情书之类的材料,不是母亲自己要拿出来,是周围包括我在内的那些人共同施压下的结果。

但那时候,我们都相信,自己是代表正确的政治方向,在帮母亲改正“错误”。

母亲对突如其来的政治风暴毫无思想准备,一度甚至有自杀的念头。母亲的很多朋友都评价她是一个美丽、单纯并善良的女性,不了解真正的政治。我并不是为母亲做辩护。但母亲只是一个生活在白区的普通记者,像那个时代很多爱国、抗日、反蒋、追求进步的知识分子一样,她被党宣传的民主、进步思想所吸引,由同情转为支持乃至深信不疑;之前党内那么多复杂的政治斗争,她也从来没有经历过。

所以当罗隆基被她所信任的党置于对立面、她要在两者中作出选择时,她只能,也“必须”选择后者。

于是在周围人的“帮助”下,母亲一次又一次地写检查交代,真心实意地按照党的要求检讨自己,“揭发”罗隆基,检讨、揭发稿也是经周围人的“上纲上线”同意后才交出。母亲可能还有另外一种想法:她觉得自己被误解了,为了证明自己,她不惜把所有的东西,包括最隐秘的东西拿出来给大家看,让大家知道她是受了委屈。而这样的结果只能是一次比一次升级,更深地坠到政治深渊里。

1965年底的一天,我在北航的教研室接到母亲电话,她哽咽着告诉我得了直肠癌。转过年来,形势更加严峻,8月被红卫兵抄了家,很多书画也就此丢失;住在大姨家的外祖父因抄家受惊吓去世;三姨安修也被批斗,偶尔到母亲那里洗澡,母亲看见她身上被打得青一块紫一块的,这一对患难姐妹各自被抛进政治巨浪里而不能自保。

没多久,母亲的直肠癌复发。病情后来越来越恶化,住院数次又因为是“大右派”都被赶了出来。1970年4月23日,母亲病情再次恶化,医院病房人满进不去,只好在走廊里输氧抢救,那时我在干校,弟弟出差。母亲就这样带着满怀的委屈和不解,在嘈杂喧闹的医院走廊里,孤独、悲凉地走完了她最后一程。而罗隆基在1965年12月,因心脏病突发,孤独地死在家中。其实,母亲与罗隆基都是那个时代的悲剧。