傅斯年塑像 第十五期:周游《傅斯年对台湾大学精神的塑造》

(华中师范大学中国近代史研究所研究生)

【摘要】:傅斯年是光复后台湾大学的第四任校长,也是真正实现从工具型大学向学术型大学转变的关键人物。他执掌校印的时间虽然并不很长,但他对台湾大学的改造却是大刀阔斧、影响深远的,其中就包含他对台大精神的重建。

他不仅提出了"大学独立,学术自由"的教育理念和"敦品、力学、爱国、爱人"的校训,力图以此建构台大人的信念,凝聚台大精神品质;而且运用他过人的胆识和魄力,努力加以落实和维护,为战后的台湾大学教育留下了典范。傅斯年对台大精神的重建及维护,对于今天内地大学教育的转型,也不乏有启迪作用。

【关键词】:傅斯年;台湾大学;大学精神

傅斯年(1986—1950),字孟真,山东聊城人,中国近代著名历史学家、教育家、社会活动家。他早年就读于北京大学,后负笈英国伦敦大学和德国柏林大学,零距离感知了中外一流大学的大学理想和教育理念。

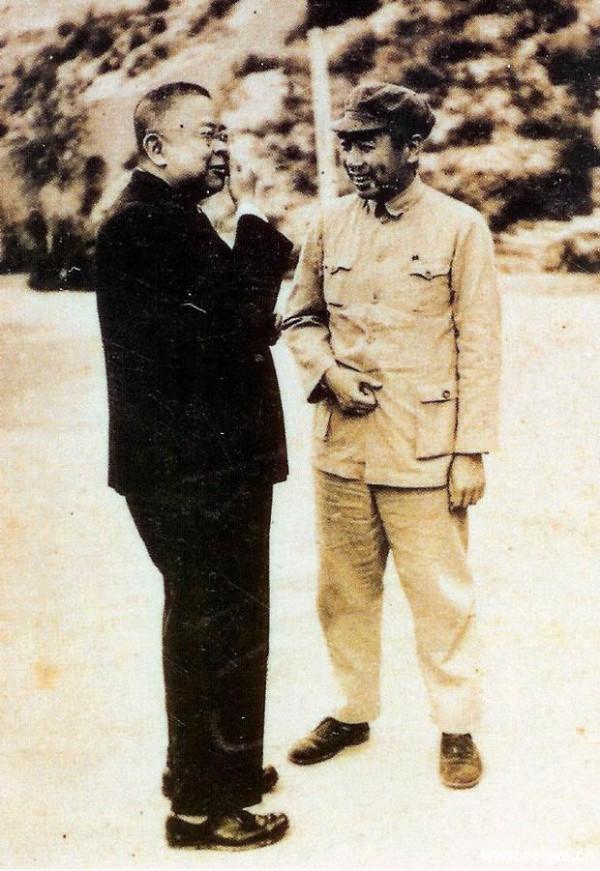

1926年傅斯年回国,先后任职于中山大学,中央研究院,北京大学,西南联大等大学和学术机构,抗战胜利后一度代理北京大学校长,致力于北大复校的整顿和建设。1949年1月20日,傅斯年接任台湾大学第四任校长,不到两年殉职于校长任上。

如果说北大的复校是百业待兴的话,那么台湾大学此时面临的处境更加复杂和艰辛:一方面是从日本接收后的稳定和改造的工作仍有待完成,一方面是国民党开始布局台湾,台湾大学和台湾高等教育向何处去已成为新的挑战。傅斯年在任时间虽不长,却以他过人的胆识和魄力,大刀阔斧精心重建,奠定了台大的学术性格,稳住了台大一流大学的格局,塑造了台大人至今引以自豪的大学精神。

对于傅斯年和台湾大学的研究,学术界多有探讨,但主要集中在傅斯年总体的教育思想和他对于台湾大学教务、体制方面的举措。[1]台湾大学精神虽有一定的涉及,但多点到即止。本文试图在前人研究基础上,着重探讨傅斯年对台湾大学精神的重建和维护。

一、台湾大学精神重建的前期尝试

台湾大学的前身是创设于日据时代的"台北帝国大学",是一所"殖民地大学"、"国策大学"。[2]日治期间,台湾大学虽有其学术上的贡献,但更多突显其工具性。1945年8月,日本战败投降,台湾回归中国,帝国大学自然被中国政府接收并实行"中国化"。

9月,中央研究院植物研究所所长罗宗洛[3]被教育部长朱家骅紧急借调,负责赴台接收"台北帝国大学",这一工作11月15日正式完成,大学更名为国立台北大学,随后改称国立台湾大学。罗宗洛被任命为台湾大学代校长,也是第一任校长。

作为一名成就斐然的科学家,罗宗洛也经历过完整的高等教育,深通教育之道。大学接收的时候,他就在政府机关报《台湾新生报》上发表《国立台北大学之展望》,向政府当局和社会各界宣示自己建设台大的理念。在该文中,罗氏认为:"大学之目标在于真理之探求,为人群谋福利。

"[4]台大不应定位于台湾的地区性大学,而应该放远眼光,共同努力,使之成为能与牛津、剑桥相媲美的世界性学术殿堂。显然,罗氏是想建设一所国际一流的研究性大学,而且,这所大学应保持办学独立、学术自由。

罗氏认为大学的职责在于探求真理,"故其研究范围,不为时空所限,研究环境须有绝对的自由",不应使政治意识形态干预学术研究。对于理想的大学,须有优良的教员、优秀的学生和完美齐全之设备。所聘教员,也应以学问、人品为先,不应有门户之见,畛域之分,中日之别。[5]

罗宗洛的办学理念本来是重建台大精神的一个良好开端,不幸的是,由于"陈仪把台湾视作自己的独立王国,他认为台湾大学应由其接管,并已派好一位校长。今朱家骅的教育部派出人员,他敢怒不敢言。"[6]罗宗洛于是成了陈仪的眼中钉。

陈仪处处设置障碍,干涉台大事务,小者如擅自指派教授,内定学院院长,操纵校内活动,限制大学用地;大者如扣发大学经费,瘫痪学校运作。罗氏一再向教育部求援,均虚与委蛇,不得要领。行政长官陈仪的独断专行和教育部的官僚作风,使罗氏抱负始终无从施展,无奈之余,1946年6月罗宗洛只有愤然辞呈。

罗宗洛坚辞之后,教育部鉴于省署的强势难以改变,不得已遂与陈仪相商,以双方都可以接受的科学家陆志鸿[7]为台大第二任校长。陆志鸿与罗宗洛一起桴海而来,曾担任罗的助手,他与罗经历相似,早年都求学日本,深受日本学术风气影响,所以接任校长后,虽然在诸多方面不得不屈从于省署的干预,仍然勉力维持与罗宗洛近似的办学理念。

在陆志鸿任内,为保证学术水准不降低,继续留用一些日籍师资,并大量延揽大陆知名学者来台任教。然而,二二八事件发生,大学又遭遇到池鱼之殃。

首先是官民矛盾迁怒于省籍身份,极大伤害了校内气氛,一些教授甚至因此失踪和丧命(如文学院长林茂生);其次是政府因为部分日本浪人参与暴力事件而决定全部遣返日籍人员,使台大师资更感紧缺[8];更为严重的是,事件后台省当局以"台独"、"阴谋叛乱"等莫须有罪名,在台大制造阴霾和恐怖。

加之省府改组后,大量解职人员进入台大,满校"厅处长",人事纠葛,校务混乱,陆氏无能为力,被迫于1948年6月引咎辞职。

台大再次易长,改由芝加哥大学博士、中央研究院院士庄长恭接任[9]。庄氏认为大学的使命在于知识的传授和创造,对于大学而言,应均衡发展。台大在日据期间,自然科学成绩卓著,人文学科由于日本的奴役政策,建树几乎为零,这方面应大力改进。

同时,在师资部署上,也转为"欧美系"学者为多。对于台大教员聘用过滥问题,庄长恭也有所作为,对一部分"滥芋"之士予以解聘或未予以续聘。[10]但对于涉及到大学稳定发展的主体方面,限于庄氏当朝"人脉"不够,以及内地战乱蔓延的影响,仍然举步维艰。

是年10月,台大发生续招转学生事件,降低标准招收内地转学来台的学生,破坏了台大公平考试录取新生的制度,引起学生义愤,组成"反对续招转学生委员会",罢课示威予以强烈抗议。庄氏在接见学生代表时,不掩饰自己的为难,决心辞职。

可见,虽然台湾大学接收完成,但短短三年,三易其长,三位校长均系纯学者出身,没有政治上的发言权,也不具备一呼百应的"卡里斯玛"人格权威,所订政策往往难以贯彻执行,加上政治当局肆意干涉、过渡时期的诸多难题,使他们尝试建立学术性大学、重塑台湾大学精神的努力均告失败,台湾大学并没有形成一个方向明确、秩序井然、建制完备、师资充裕的稳定教育环境。这一使命自然传承到第四任校长傅斯年身上。

二、傅斯年对大学精神的多重感知

傅斯年临危受命,接任第四任台湾大学校长。与前三任相比,傅斯年有自己的特质。第一,他是历史学家,有着自然科学家所不完全具备的人文关怀;第二,他是威重一方的有影响的人物,能直接向当局要人表达诉求,曾以一文逼使行政院长宋子文下台;第三,他是一位有思想有能力的实干家,胡适曾赞誉"他能够作最细密的绣花针功夫,他又有最大胆的大刀阔斧的本领。

他是最能做学问的的人,同时又是最能办事有最有组织才干的天生领袖人物。他集中人世许多难得的才性于一身"。[11]除此之外,傅斯年对中外一流大学的了解和从事北大校务管理的经验,无疑也是他慷慨赴任的精神资源。

傅斯年求学于北大时,正是蔡元培任校长的时候,蔡元培先生"兼容并包,思想自由"的治校风格和"大学为纯粹研究学问之机关"的教育理想,给傅斯年留下了深刻印象。据傅斯年回忆,五四前期,北大师生对北洋政府批评的文章非常之多,北洋政府一直对蔡元培施以压力和恫吓。

一天晚上,蔡元培在一个"谋客"的家里谈起如何对付北洋政府之事,另一个"谋客"劝说蔡元培解聘新文化领袖人物陈独秀,并制约另一位新文化殿军胡适的言论。理由无非保护北大,保护北方的读书人一类的话。

蔡一直没有说话,直到最后,才站起来说:"这些事我都不怕,我忍辱至此,皆为学校,但忍辱是有止境的。北京大学一切的事,都在我蔡元培一人身上,与这些人毫不相关。"[12]傅斯年终生感念蔡元培为了高远的教育理想而勇于担当的人格魅力,反复感概"蔡先生实在代表两种伟大的文化,一种是传统圣贤之修养,一是法兰西革命中标揭自由、平等、博爱之理想。

"还说在筚路蓝缕、前无古人的艰难环境下,"蔡先生一人在那里办北大,为国家种下读书、爱国、革命的种子,是何等大无畏的行事!"[13]实际上,傅斯年后来治理台大的许多行事作风,在很大程度上正是对蔡元培先生典范的继承和弘扬。

蔡元培在北大实行教授治校、学生自治的制度,鼓励学生自主研究,傅斯年亲身感受到这种自由教育的活力和魅力。五四运动前夕,他就曾与罗家伦等受民主与科学新文化感染的学生建立学生组织"新潮社",创办《新潮》月刊,在《<新潮>发刊旨趣书》中,傅斯年阐述杂志的四种责任,即:唤醒国人对本国学术的自觉心,使中国文化能融入世界文化的潮流;研究社会状况,寻求改造社会的方法;"鼓动学术上之兴趣",负起转移社会风气的责任;以怀疑、批判之思想,以正社会之风,杜绝社会上之谬误传言。

这些原则表明他希望从研究新学术、传播新思想、建设新的社会文化入手来改造现实社会,跟《新青年》的主旨完全一致。果然《新潮》与《新青年》一样,迅速影响到全国,傅斯年本人也成为北大学生会领袖之一,五四运动爆发时,更担任游行总指挥,风云一时。

蔡元培对外坚持教育独立,对内鼓励学生独立思考,傅斯年在北大求学时,对于学术教育的发展慢慢也有自己的一些看法。他曾上书蔡元培,指出哲学门隶属于文科之流弊,认为:"哲学不应隶属于文科,应隶属于理科,其根据是哲学与自然科学联系更为密切。

"因为中国人研究哲学,"恒以历史为材料。西洋人则恒以自然科学为材料。考之哲学历史,凡自然科学作一大进步时,即哲学发一异彩之日。"[14]蔡元培看后,深感言之有理,更加致力于破除文理界线的工作。

在北大对傅斯年学术教育观念留下深刻影响的还有胡适。当时的胡适刚从美国留学归来,风华正茂,温文尔雅而踌躇满志,宣示二十年不谈政治,提倡"为学术而学术",努力实践"再造文明"之梦。傅斯年亲炙于胡适多年,受益良多,终生以师待之,并一直对胡适"造一种学术上之大风气"[15]抱持高度期待。这也是他在抗战胜利后,主动表示愿意代理北大校长,为胡适主持北大打前站、扫障碍的心理基础。

蔡元培所塑造的北京大学的大学精神,借鉴于德国。作为近代化的产物的中国大学,是"横的移植"而非"纵的延续",这种教育制度来自欧洲。欧洲的大学孕育于中世纪的教会,后来脱离宗教而成为独立文化机构。在欧洲近代社会,关于大学定位存在两种比较典型的说法,一是英国牛津、剑桥所代表的以教学为使命,以培养绅士为宗旨的定位方式;一种是德国柏林大学所代表的以学术研究为使命,以追求真理为宗旨的定位方式。

蔡元培多次留学德国,深受德国大学学术传统的影响,也感受到大学和学术在德国社会中崇高而神圣的地位。

他确信学术是一个国家安身立命、赖以强大的根本,"一个民族或国家要在世界上立得住脚,而且要光荣的立住,是要以学术为基础的。尤其是,在这竞争激烈的20世纪,更要依靠学术。所以学术昌明的国家没有不强盛的;反之,学术幼稚和知识蒙昧的民族,没有不贫弱的。"[16]而大学就是发展学术、"研究高深学问"最主要的机关。

傅斯年在北大沐浴于德国式的大学精神之中,毕竟是间接的,特别由于传统的积习深厚、社会的基础薄弱,"欧洲风气固然很好,但一到国内就马上就大变"[17]。五四运动结束,傅斯年刚好大学毕业,他考上官派留学生,赴欧洲留学,开始直接接触欧洲的大学制度和风气。

1920年1月至1926年冬的七年间,傅斯年先后留学伦敦大学、柏林大学,杂学各家,英国式的人格教育和德国式的研究型教育两种典型的大学理想和模式,他都心领神会,各有观察。这使他不仅深化了北大精神的理解,而且能够将英国大学注重人格培养的特质和精神,也丰富到他对于大学的理解中。傅斯年执掌台湾大学提出的大学精神,实际上正是包含这两种精神在内的。

三、傅斯年对台湾大学精神的表述

傅斯年接手台湾大学之后,与前历任校长多有沟通,并深入师生中了解重建和发展不顺的症结。他认为在罗宗洛以来所致力的大学理想的基础上,需要更进一步明确台湾大学的教育目标和精神方向,而且落实到师生的具体教学和生活中。

办大学为什么?大学的目标是什么?傅斯年在《"国立"台湾大学第四次校庆演说词》回答道:"办大学为的是学术,为的是青年,为的是中国和世界的文化,这中间不包括工具主义,所以大学才具有它的自尊性。"[18]这句话比罗宗洛更具体地道出了台湾大学的理想所在,大学应有她的精神、责任,大学的精神就在于追求真知和创造文化,而非异化为政治或其他力量的工具。

日据时代的台北帝国大学学术上很有特色,教学上实行欧洲式的讲座制,并且在农业、工业、医药、卫生等方面建树颇多,对台湾经济的发展也起到了很大的作用。

但地位只是台湾总督府的学术参谋团,和日本南进政策的御用工具,大学的自主性和自尊性没有建立。光复之后的台大,虽提倡追求真理,学术独立,但在过渡时期,教务混乱,师资短缺,学术几成断层,大学的基本设施和规范都没有真正建构起来,自主性、自尊性当然谈不上。

傅斯年认为,既然台湾已回到祖国的怀抱,这时办大学的目的当然与日据时代不同,"一个上流的大学,必须是一个学术机关",同时不能忘记她的教育责任,所以台湾大学"应该以寻求真理为目标,以人类尊严为人格,以扩充知识、利用天然、增厚民生为工作的目标。"[19]

世界一流的大学,必定是一所学术性、研究性机构,这是傅斯年大学理想核心之所在,也是对柏林大学教育理念的借鉴和对北大教育精神的传承。傅斯年认为高等教育不同于中学教育、职业教育,而是指"学术教育而言"[20],高等教育的根本作用在于其学术的获取、发展和应用。大学不但是教育青年、传播知识的场所,更是培养学生进入学术的法门之中。大学的意义在于它的研究性、创造性,是创造知识的场所。

当然,大学"以学术为本位",并非意味着轻视知识教育。傅斯年在《台湾大学选课制度之商榷》中谈到:"第一流的大学,不能徒然是一个教育机关,必须有他的重要学术贡献,但是,也没有一个第一流的大学,把他的教育忽略了的,因为如果把教育忽略了,学生学不好,将来如何贡献?先生不得好的学生,也要兴致索然了。

"[21]以学术为本位的意思,是要以学术来发挥教育的作用,"大学是学术机关,它的教育的作用,是从学术的立点出发,不是调转过来;它的学术的作用是从教育的立点出发。

换句话说,大学是以学术为中心,而用这中心发挥教育的力量,不是以教育为中心发挥教育的力量。"[22]大学的教育功能与其他学校一样,但教育方式则不能混同于其他学校。

国民学校的教育在于普及性,通科学校、实科学校的目的在于充实性,术科、艺科学校教育在于能力性,师范教育在于选择性,专科教育在于实践性,预备学校教育的目的在于限制性,学院及大学教育在于学术性。[23]如果大学教育不能培养专研学术之风气,只是单纯教育学生、传输知识,就会"化大学为中学"[24],大学也将失去其作为大学之意义。

傅斯年不仅认为不能忽略教育,而且认为教育中培育性品的意义重于一般知识教育。他在《第四次校庆演说词》中对台大提出了四点要求:即"敦品、力学、爱国、爱人"。所谓"敦品",即"敦厚品行"。为人处事方面,要诚实守信,反求诸己,推己及人,这也是处理人与人之间关系的第一要务。

推及政治方面,更不能扯谎,以骗人利己为目的,人与人、团体团体之间勾心斗角,形成不良的社会风气。"如果不能立信,决不能求真理。"[25]所谓"力学",即致力于学术。

到大学求学之不易,作为年轻人,"一年有十年之用",千万不要放过这个机会。但是,"这些年来,大学里最坏的风气,是把拿到毕业证当做最重要的事,其实大学里得到学问才是最重要的事,得到证书乃是次要的事。

"[26]尤为不可忽略的是,"由学术的培养达到人格的培养"更至关重要。"须知人格不是一个空的名词,乃是一个积累的东西。"人格的积累,需要学问和思想的长期的侵润。所谓"爱国",是对我们的祖先,我们祖先遗留下来的文化有一种本能的认同。

而且,爱国不是空挂在嘴边,决不能屈服于强国的蹂躏。而所谓"爱人",就是要关心他人,帮助他人,克服自私心、利害心。并且,年轻人培养爱人的观念是十分容易的,只要我们有恻隐之心,在街上、学校里看到有困难的人并施以帮助,"从这一行为做起,便可以把爱人的观念扩大到极度。"[27]

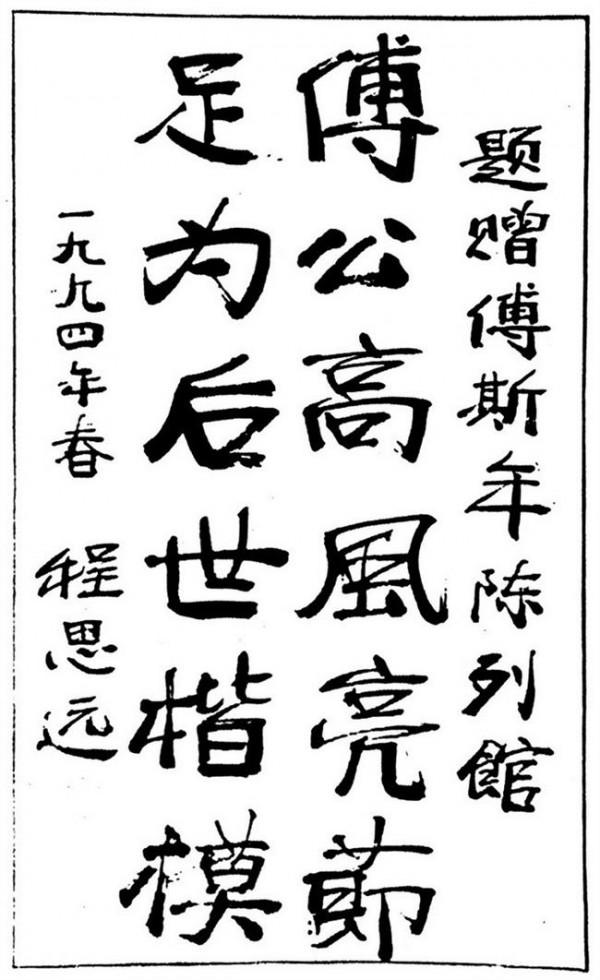

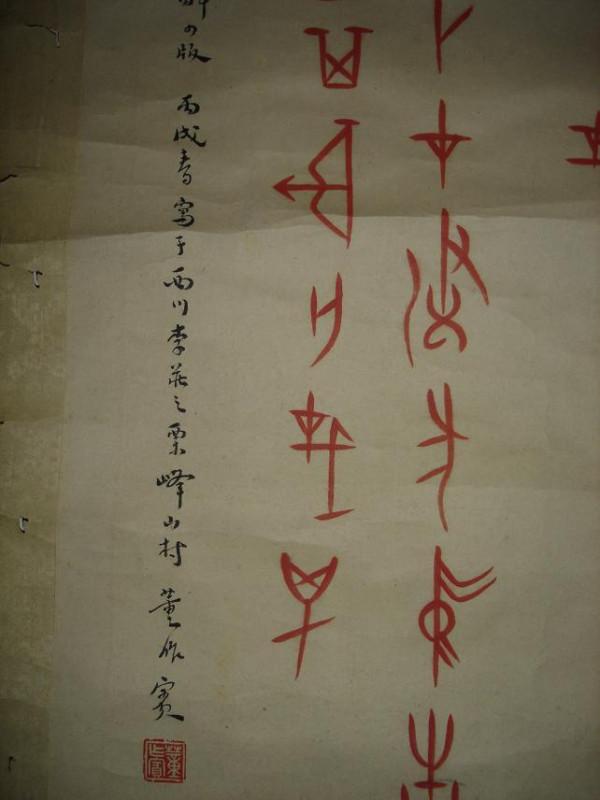

这里对于性品培养的强调,显然与伦敦大学的传统有关,也与中国几千年来的教育精神有关。傅斯年将学术本位、性品陶冶视作未来台湾大学的基本精神,这个精神有时他又表述为"宇宙的精神",他说只有"我们贡献这个大学以宇宙的精神",才能使得我们的大学成为宇宙间一个有意义的分子,"这个大学自然成为世界一流的大学"。[28]傅斯年去世后,台大为纪念他,把这四点要求镌刻在"傅钟"上,并以此作为台大永远的校训。

四、傅斯年对台湾大学精神的落实

傅斯年言出必行,躬身实践,直到去世没有放松过把他的目标和要求灌注于台湾大学、使其成为台大精神的努力。

对于大学的"以学术为本位",傅斯年认为,最重要的应是"教与学的自由",这也是学术进步的必要条件。[29]因此,他在台大完全废止了日本时代实行光复后实际上仍有延续的固定讲座制度,实施自由选课制度。六个学院皆就其学科性质自由发展,各学院大一、大二修读必修课程,请最有经验的教授为他们上课,深入浅出,给学生打好基础。

到三、四年级,文、法两个学院充分采用选课制度,理、农、工、医四个学院则依据学科特征和需要,酌情进行必修和选修的课程调整。实施学生选课和学习自由,既不悖教育部法令,又能照顾到学生素质差等方面,有利于"发挥大学精神"、"促进学术发展"。[30]

"教与学的自由"要保证较高的品质,就需要良好而稳定的专业师资。傅斯年认为,学校的教员绝对不应兼职,"台大必须向这个方向走"。[31]做官和教学必须分开,"台湾大学正在走上进步的路,如果有人在教书期间忽然开会去了,忽然做官去了,这于学校的风气颇为不佳妙。

"一些教员"今天教书,明天做官,后天又教书,大后天又去做委员,这可谓仕而不优则学,学而不优则仕。"[32]对兼职的教授,傅斯年先请其辞去兼职,如果不能,就解聘合约。他"爱莫能助"的决绝态度虽得罪了不少在台大兼课的官员、委员,他亦在所不惜,使得前几任无法解决的难题得到大刀阔斧的解决。

另一方面,他如同蔡元培当年治理北大,对真才实学者不拘一格。所进教员,皆以学问为先,只要真才实学和台大所需,定寤寐求之,"教育部长的介绍信和自荐信具有同等效力,如其不然,同等无效。"[33]殷海光原本是在中央日报任主笔的年轻人,决心脱离党国喉舌后,就是拿着文章直接找傅斯年自荐被接受在台大任教的。

当时正值内战末期,不少国内知名学府的名儒硕彦云集台湾,使台大延揽了大批杰出师资,极一时之盛。这些教授亦各有风格,傅斯年皆能包容。

就拿殷海光来说,他第一个学期对低年级开设逻辑课,因为多数学生基础不好,期末成绩大半人被他打了不及格的分数,家长向校长抗议,傅斯年找到殷海光了解情况,殷海光说这是西南联大的标准,傅听后什么也没说就走了。就是这种风范,使台大俨然成为另一个北大。

养成学术本位、陶冶性品的台大精神,对学生也有要求。在《几个教育的理想》中,傅斯年谈到自己对待学生的三个原则:第一、协助解决学生的生活问题,包括食,住,衣,书,病;第二、加强课业,使同学有事可干,"不能游手好闲";第三、提倡各种课外活动,使学生全面发展。

这三点他用一句笑话来总结,就是:"有房子住,有书念,有好玩的东西玩"[34]。为能使家庭情况不好的同学不失学,傅斯年在学校力所能及的范围内设置了多种奖学金、助学金,比如工读奖助金、成绩奖、台籍贫寒学生救济金等。

他发布公告,防止权贵子弟,以台大为跳板,出国留洋,从而浪费教育资源。[35]直至他在去世前数小时,回答参议院对台湾大学校务的质询时,还坚决的说:"奖学金制度不能废除","我们办学,应该先替学生解决其所有之困难,使他们有安心求学的环境,不让他们有求学的安定环境,而只求他们努力读书,那是不近人情的。"[36]

傅斯年除了对内落实台湾大学精神,更努力于对外(尤其是对政治当局)争取养成大学精神的环境和空间。政治不干预大学,大学就成功了一大半。要抗御政治的干预,作为校长,一要有教育公共性的信念,一要有胆识和能力。这两者傅斯年兼具。

殷海光曾评论他说:"他办教育是为国家作育人才,并非以此猎官,或讨何人之好,所以他硬的起。"[37]主要是讲的第一层,还有一层则是他在国民党内的威望和影响力。前几任校长之难于做到抵御干预,显然是后一层缺乏。

傅斯年任内,台湾政局动荡,政治势力的渗入频繁,他始终坚守大学独立、学术自由的旗帜。1949年4月,刚入台不久的傅斯年便接到台湾警备司令部的电文,内称"据查"台湾大学14名学生"张贴标语","煽惑人心","妨害治安","肆行不法"[38],将这些学生逮捕,并要扩大整肃范围。

傅斯年立即和国民党当局进行接洽,提出通过法律途径使被捕学生受公平审判、立即释放扩大逮捕的学生、以后如不发生新事件决不再行拘捕学生、准许学校派人探视被捕学生四项要求[39],最终使学生转危为安。

7月初,台湾大学收到台湾省警备司令部为防"匪谍",要求新进教职员应"觅取保证"之公函[40],企图以类似‘连坐’方式相互监视。傅斯年与当局进行交涉,向国民党当局作保,台湾大学师生全由他一人作保,如果发生问题,由他一人承担责任。最终这种联保制度没在台大实行。[41]

7月11号,反共专家叶青在《民族报》上发表了一封对傅斯年的公开信,指责傅斯年不但是蔡元培、胡适的高足,传承了北大学术自由的风气,而且以自由的幌子在台大包容培植共产党势力,且提出三则具体罪状:有教授离台投奔大陆,台大仍发放薪金;法学院院长萨孟武"参共亲共",台大当局不闻不问;有些院长和系主任把持在共党分子手中。

[42]在反共神圣的政治气候下,这是危及身家性命的严重指责。傅斯年读后,随即在14号的《民族报》上予以反驳,在完全否认莫须有指控的同时,义正词严指出"学校不兼任警察任务"[43]。