郑岩考古 考古学与美术史——郑岩教授访谈录

郑岩教授简介:1988年毕业于山东大学历史系考古专业,2001年毕业于中国社会科学院研究生院考古系,获历史学博士学位。1988~2003年在山东省博物馆工作,任研究馆员、副馆长等职。2003年9月调中央美术学院美术史系任教。

现任中央美术学院教授、博士生导师、人文学院副院长。1996~1997年为美国芝加哥大学美术史系访问学者,1998~1999年任华盛顿国家美术馆高级视觉艺术研究中心客座研究员,2013~2014年为美国哈佛大学美术与建筑史系访问学者。

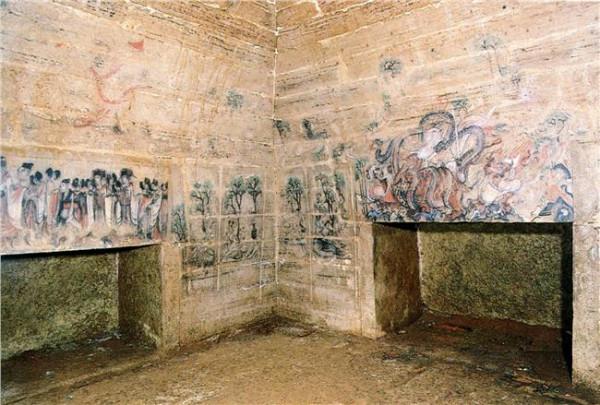

著有《安丘董家庄汉画像石墓》(1992)、《魏晋南北朝壁画墓研究》(2002)、《中国表情》(2004)、《从考古学到美术史:郑岩自选集》(2012)、《逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究》 (2012);合著有《山东佛教史迹》(2007)、《中国美术考古学概论》(2007)、《庵上坊:口述、文字和图像》(2007);合译有《礼仪中的美术》(2005)、《中国古代艺术与建筑中的"纪念碑性"》(2009)等。

郑岩教授接受采访

明远考古文物社(以下简称"明古"):非常感谢郑岩老师接受我们的采访。2014年您在川大办过一个讲座,讲过一个题目。我记得您开场的时候,您说到您处在一个特别尴尬的一个位置,好像既不属于考古,又不能完全属于美术史的范畴,特别有中间这种"一点五"的感觉。您是怎么看这种情况的呢?

郑岩教授(以下简称"郑"):对,其实这个是一个很有意思的问题,涉及到两个学科的关系问题,就个人而言,也是在考虑自己是在做什么的。这里面也涉及大家在这些年讨论的一些概念,比如说"美术考古"或者说"考古美术"。

我想,提出这些概念的人、讨论这些概念的人,常常都是从自己切身的一些工作经历、研究经历出发想问题的。我们反过来想一下,这个世界上其实本来也没什么所谓学科,大家都是为了工作方便划分出很多框架来,我们都被限定在一些格子之中。

有的人就不在意这些东西,或者故意要超越这些系统。比如说,有人问卢梭是做什么东西的?他就很生气地说:你以为我是在一块地里工作的驴子吗?但是一般来说,近代以来,还是越来越有一种关于学科的自觉意识,现代学者越来越在一种学科的概念下来工作,所以,我们也会自觉地来想我们做的事情是什么,我要怎么做,我和哪些东西有关系。

其实在古代的时候,你说那些文人,他也不太在意自己是做什么的。你说黄易(整理者注:1786年,最早"发掘"并试图复原武氏祠的清代学者)是干什么的?他就是一个官员,一个读书人,他还去做金石学的研究,他也画画,也写诗,书法也很好。

其实在他那儿不太存在学科边界的问题。我曾有过的焦虑,很多人都有,是一个现代人在现代体制中的焦虑。

我自己原来也是学考古的。我少年时代信息有限,也不是出于对考古感兴趣才学的考古。我自己喜欢画画,后来因为一些原因而无法实现这个梦想,就想去学美术史。我当时想考中央美院的美术史系,但是没有报上名,就报考了考古专业。

因为小时候画过画,我就老对古代的图像、艺术品感兴趣,所以慢慢地又在学习这些东西,逐步接触到一些美术史的知识和方法。开始大部分是自学,后来就得到一些老师的指导。一个很偶然的机会,我调到中央美院工作。

这个工作环境,使我更多地从美术史的角度考虑问题。但是,我所有的学位都是考古学的。所以,十多年前,我比较纠结我是做什么的。过了几年,我又想:算了,不想了。我反正是以考古学材料为基础,以问题为中心,我就这么做,做下去,做到哪儿算哪儿。

不纠结的目的,其实是想打破那些区隔。但最近几年,我又回到一个比较自觉的状态,又在想,我在美术史这块儿我能做一些什么事情。今天我对自己的定位,可能更多地是一个美术史的研究者。但是,因为我的学习、工作经历比较特殊,我也希望能在考古学和美术史这两个学科之间,起一些过渡、连接的作用,或者为大家交流提供一些方便。我很有兴趣做这样的工作。

明古:那您的著作《从考古学到美术史》是出于这种出发点吗?

郑:对,我在前言中有一个简单的交代。这本集子的题目"从考古学到美术史"是一个历时性的关系,也是我个人的一个研究范围。我从A点到B点,也可以从B点到A点,我觉得不一定是单向的关系。我不脱离了什么,背叛了什么,或者投诚了什么,我想不是这样的一个关系。

明古:郑老师,就是一般都讲的问题,请讲一下您的求学经历和背景,包括对您现在学术研究等的影响。

郑:这就说来话长了,其实蛮有戏剧性的。我父亲是个画家。他是五十年代末的大学生,毕业之后留校任了一年助教,后来赶上六零年生活困难时期,学校合并了,他就回原籍,到县文化馆,在那里工作了一辈子。后来就赶上各种政治运动。

他一辈子特别有书生气。在那个环境中,常常不愉快。他老是认为画画惹了很多事儿,其实是那个时代的问题。我受他的影响,小时候特别着迷画画。我高考的时候就想学画。我父亲却不太支持。当时我还不理解,现在到我这年龄,我就特别能想象到的他那种矛盾和心酸。

这是他的专业,儿子想子承父业,他又不允许。他其实在内心非常纠结。为什么?他告诉我,学画有两个问题:一要受穷;二会惹事儿。我后来打听到中央美院有美术史系,我就说我去学美术史。

他当时可能认为我真可怜,就同意了。我为此还准备了一下,找着我父亲上大学时油印的美术史讲义读。都是马粪纸,现在我还保留着,那纸简直就是没法看的那种,纸浆就是那种蓝色的、红色的,那就是最困难的时候油印的讲义。

看第一部分史前,什么讲黑陶、白陶、彩陶这些东西,连插图都没有。但我都很有兴趣。但是,当我报名的时候,我根本找不到中央美院的招生简章,因为我们县里没有人考中央美院,当时我就没报上名。

后来突然看到山东大学的简章,历史系考古专业的选修课中有石窟寺研究、汉画像石研究。我想,这些东西和艺术史有关。我们县城里有一个汉代的画像石墓,那时候都不开放,在一个苹果园里面。我就机会看过一次,印象深刻。

我当时带一个笔记本,临摹那些石刻,画了一本子。所以,我一看山大的招生简章,这门课就跳到眼中。我父亲喜欢读书。文革后期,《文物》、《考古》这些杂志复刊了。那时候没有多少书可看,我父亲就读这些杂志。我就跟着他看。小时候就知道殷墟、殉人呀,大汶口文化什么的,就对考古有模糊的印象。我高考的时候,改革开放已经开始了,好多同学都去报经济系、法律系。但是我都没有兴趣,我就这样学了考古。

我很幸运,那时候山东大学考古教研室主任还是刘敦愿先生。我们的辅导员我一说你们都知道,就是许宏老师。许老师只比我大三岁,但我现在在他面前要执弟子礼。他那时候大学毕业刚留校。到了大二,我有机会去拜见刘敦愿先生。

我带着我的画速写给他看。刘先生特别高兴,说:哎呀,我多少年就盼望有一个学考古的学生喜欢画画,你终于来了。我记得他那天极其兴奋,拿着一支铅笔,一边看我的速写本,一边说这个好,然后就画一个圈,更好的,他就画两个圈,最好的,他就在边上画三个圈。

我极受鼓舞。我这时才知道刘先生是原来抗战时期杭州国立艺专的学生。当时在学校迁到重庆以后,他到中央大学去听蒙文通先生、丁山先生的一些课,他后来就改行学历史。他是所谓的考古"黄埔一期",参加了最早的考古培训班。他也是山东大学考古系的创始人。

到大三的时候,山东大学实行了一个制度,只实行了一年,叫"优秀学生"制度。按照比例,我们班有一个名额,我当选。优秀学生可以享受准研究生待遇,这待遇是什么呢?也没有钱,就是有一个指定的导师,那我的导师就是刘先生。

这样,我就名正言顺地成为刘先生的学生了。那时候,我常常到刘先生家里闲聊天,就帮他做点事,抄抄稿子、画画图什么的。那个时候刘先生不像现在的老师这么忙,所以有时间跟我谈很多。我跟他零散地读了书些书,如《左传》、《史记》什么的。

他强调学考古要有文献的底子,要博览群书。那时候跟他读德国格罗赛《艺术的起源》。刘先生读书面很广,我记得他读《伯罗奔尼撒战史》、希罗多德的《历史》。他把他那本1948年版的米海利司《美术考古一世纪》借给我读,那上面还有译者郭沫若先生的签名。

等我大学毕业以后刘先生就退休了,不招研究生了,所以我就没有读他的研究生。像许宏老师、方辉老师,再早一点的倪志云、栾丰实老师都读过他的研究生,我就没有机会读了。

那个时候我在山东省博物馆工作,没有机会下田野。博物馆门庭冷落,闲着没事干。博物馆这时期处在一种赤贫的状态,基本工资能发下来,没钱做展览,我就只好读书。那时候真是很无聊很寂寞,周围学术气氛淡弱。博物馆里一大堆从舞台上退下来的演员,领导也多是外行。

就是这样一个很艰苦的条件下,刘敦愿先生给了我很大的支持。我每隔一两个星期就到老师家里去。师母做菜做得好,我去了,常常是坐下来就吃饭。我有时候长时间不去,刘先生就派他儿子蹬个自行车来找我。

所以我跟刘先生很有感情,他去世快20年了,我办公室里始终都有他的照片。因为刘先生的重点是做美术考古,我的兴趣慢慢就转移到这上面来。当然也有些零零星星地做些田野调查,但都不是很正规。我和老朋友刘善沂(刘敦愿先生的长子)、李清泉等在济南郊区调查一些佛教寺院、摩崖窟龛造像之类的东西,但一分钱的经费都没有。

1994年,我认识了汪悦进,当时他还是哈佛大学的博士生,他当时到山东去调查。他对于帮助极大,我们后来的友情一直延续至今。后来他在美国帮我找了一点钱,1996年10月,我就去了芝加哥大学。那一年汪悦进正在芝加哥大学教书,后来哈佛又把他挖回去了。在芝大,我认识了巫鸿先生。从那时候开始我算是正式地接触到美术史。我名义上是访问学者,实际上就是个旁听生。

我就记得汪老师开车到机场接了我,先去了学校。他说我还有事,你先在学校等我一下。我行李都还没打开,脸也没洗一把。他说,巫先生正在上课,要不你去听他课去,我说好。我推开教室的门,从后门进去,坐在那儿听课。我在芝大其实只待了五个月,但是这五个月几乎所有的时间都用在了学习上,我听了很多门课,然后读书、看博物馆,收获非常大。

最大的收获是看到了完全不一样的做法。材料还是那些材料,但巫先生、汪先生讲中国艺术史,是完全不同的角度,完全不同的解释方式。

我接触到了另外一种学科和另外一种做法,和原来在国内学到的考古学形成了一种对比,多了一个参照系统。这启发我不光是对他们新的东西思考,也反过来想为什么原来考古学学的东西是那样。过去会觉得很多东西是天经地义,现在觉得不一定,知道了任何一个东西都有前因后果。

那时我正好30岁。就这五个月回来以后,一下子认识就完全不一样了,我觉得我要做一个学者了。在这一点上,巫鸿老师、汪悦进老师对给了我极大的鼓励。那时候我涉世不深,也很迷茫。经济热潮中,大家都炒股,很多年轻人都发了财。

我们坐冷板凳读书,看不到希望,也不知道自己会怎么样,只是咬着牙自己在做。但是这次美国之行,我开始在学术上有了新的理想。我记得我最后要离开的时候,跟巫鸿先生辞别,巫先生就告诉我,你回去以后就好好做。

他说话也不夸张,他有一句话,我很受鼓舞。他说你在我们这里待的时间不长,但你的专业基础,我觉得不比我们的博士生差。你想,我那时就是一本科毕业生,连硕士都没读,只是自己在博物馆枯坐着读书。他这话一说,我顿时就有了信心。

但是我1997年春天回来的时候,才知道一个很不幸的事情,就是在我出去的时候,1月15日,刘先生去世了。大家都爱护我,把消息封锁了不告诉我。我是回来的那天,才知道这个事情的。我从此才意识到,人的生命真的有终点。

后来朋友们就鼓励我,说让我去北京读个博士提高一下。就这样,1997年我准备了一下,98年就考到社科院研究生院,在考古所跟杨泓先生读书。所以说,我先后有三位老师,就是刘敦愿先生、巫鸿先生和杨泓先生。我想我真是够幸运的了。

刘先生算是抗战时期的学生。他学油画出身,他很难说是一个"正宗的考古学家"。甚至在80年代来看,他是比较边缘的。那个时候大家都在研究区系类型、文化分期、中国文明起源之类。而他做的都是很个人化的研究,比如他研究青铜纹样。

但是,他非常渊博,读了很多书。他消遣的方式是读唐宋至明清的笔记小说,但从中钩沉出许多有价值的史料。他承袭了蒙文通、丁山这一辈先生传统的学问。刘先生那时候研究青铜纹样,大家都不理解,他不做类型学,却在追问那些青铜纹样有没有含义、含义是什么。

后来信息畅通了,我们才知道,在西方,早期中国美术史研究的核心问题就是青铜纹样的问题。那时刘先生跟他们没有交往,单枪匹马自己一个人在做。由此我们可以看到一个人在学术上的判断力。

刘先生这一代人,他们的很多学术贡献,其实是被我们忽略了。因为他们有的人不在我们学术史的主脉当中。可惜那时候我年龄小,学到的东西很有限。我跟刘先生十年,最主要是价值观上受到的熏陶。

杨泓先生你们都熟悉了,不需要我多谈。我跟杨先生在北京读书,最大的一个收获是知道了主流的考古学发展到一个什么样子。在认识杨先生之前,我已经读了他大部分的著述,从我本科时,他发的每一篇文章,我都追着读。杨先生也是视野非常开阔,说话、写文章都极有分寸。他跟美术史界的先生们交往也多,进一步引导我向美术史学习,扩展了我的视野。杨先生是我永远的老师,他今天对我的一些点拨,我不一定全能做到,到全都会认真去思考。

我认识巫鸿先生的时候,他其实就是我现在这个年龄,但已经是在西方研究中国美术史的少壮派学者中顶尖的人物了。包括汪悦进兄的研究,在西方都居于前沿。汪老师的很多非常新锐的想法,对我启发很大。我觉得非常幸运,这些老师和朋友,一步步地把我带到了美术史的研究当中。遗憾的是,我没有足够的机会做田野。毫无疑问,田野是考古学的基础,只是我个人没有办法。

我博士毕业之后,又回山东省博物馆工作了两年,担任副馆长,分馆库房、考古部和自然部。后来因为中央美院教学的规模要扩大,需要更多的教员,美术史系主任罗世平教授给我打电话,问我要不要到美院教书。这距离我企图报考这个系,已经过去三十年。我知道副馆长是个重要的岗位,但想到自己的初心,我的选择是毫不犹豫的。在尹吉男教授、贺西林教授的继续努力下,我2003年调到了中央美院。

我来美院后,诚惶诚恐、如履薄冰地工作,几乎把所有的精力都投入在教学和研究上面。中央美术学院的美术史系是新中国成立后的第一个美术史系,我们又在这儿工作,有责任来整体地想中国美术史应该怎么做。当然应该从小事开始做起,但是需要有一种责任感,要看这个学科是怎么过来的、将来怎么发展,在现阶段我们这代人应该做些什么样的工作,我觉得这些对我来说都是一些新课题。

我在这儿工作十多年了,我觉得是在我学术经历中比较重要的一段。

我很幸运有这么一个机遇在这儿工作。我有一批相当出色的同事,他们绝顶聪明,又了无机心,我们彼此关系十分融洽。在这十多年中,我努力地做一件事情,即促进考古学和美术史研究的交流,这对于两个学科都有好处。

我觉得我有条件能比别人更多地做这些事情。这样当然也需要大家都是一种更加开放的心态。另外,我也尽一些力量,促进国内外研究中国美术史的学者之间的交流。组织大家做一些翻译,一些会议之类的。至于成绩有多少,我自己就不好评论了。

明古:我大三的时候才读刘敦愿先生的《美术考古与古代文明》,一看那个目录我就觉得比较陌生,或者感觉比较边缘化,感觉不是热门的一些东西,像什么纹饰啊,包括陶器的纹饰,我记得好像还有研究铺首,比如一些什么动物纹。包括像孙作云先生,他们的研究似乎直到今天仍然没有引起足够的重视?

郑:现代学术的一个特点,是有组织的系统。如在近代考古学在中国落地的时候,傅斯年、李济等一代学者建立的史语所,就一个精心设计的组织。后来的考古工作基本上也是这样进行,靠一种有序的体制和系统的理论。山大考古专业建立后,刘先生也很清楚这一点,他将工作的重点放在培养学生的田野工作能力上。

你看栾丰实、白云翔、杜金鹏、许宏、方辉等山大的校友,他们都有很好的田野基础。这与刘先生当年倡导的方向分不开。但是,刘先生个人的研究,并不在限定在这个框架中。

刘先生有传统文人的气质,他喜欢做些别人不太做的东西。这和一个人的经历有关。他长期在中文系、历史系工作,如果老是走主流路线,他就做不了考古。我觉得在刘先生那里有一个东西很重要,那就是他对各种学科是开放的。

他研究农史、畜牧业、神话、民俗、古国史,最大限度地开掘考古材料的价值。有人称这类学者"杂家",其实,"专家"比较容易做,而"杂家"很难当。这些人都不在系统里,基本上是个人修养、个人才气。这种东西其实是很宝贵的,他们不是被"制造"出来的。

明古:现在经常把美术考古看作是考古和美术史结合的一个学科,那您怎么看考古学下设的这些所谓的分支学科,像植物考古啊,动物考古啊,这些把两个学科拼在一起的,您怎么看?

郑:分支学科出现都是一个学科发展到一定阶段,逐渐拓展出来的一些方面,是一些新的生长点。提出这些命名,往往反映了一些学者的自觉意识,是很可贵的。有些"学"是一种学术上的措辞,或者为了引起大家注意。有时候很单纯,比如说"红学",不是一个学科,而是一种研究领域。

再比如大家研究"钱学",研究钱锺书先生,也是一种措辞。我觉得可以接受。但是,我对一种现象一直比较反感,就是各种"学"在语词层面的泛滥。据说,有位先生,要求他每个博士生写论文,都要建立一门学,题目都叫"某某学概论"。

我觉得实在是荒唐。包括给一些学科分等级,哪是一级学科,哪是二级学科。请问,一个研究一级学科的学者,就一定比研究三级学科的学者重要?这些都是官方规定出来的一个东西。

学科分级,主要是出于管理的方便。中国的学术管理基本上是一套行政管理的思维模式,我们很反感一些过于行政化的东西,但是我们在思考学术问题的时候,有时候也会把它行政化。"学"的滥用,有时目的并不在学术本身,而是拉一个山头,去分蛋糕,或者自封一个开山人的位子,是"某某学之父"。

在学术层面,过分强调一项研究是一个什么"学"的时候,就要强化它的独特性,就要跟别的东西切割,这个时候就会造成一些壁垒。我觉得有学科意识非常好,有利于从理论方法上去自觉地思考问题,但是绝不能搞成壁垒。我特别担心在今天这种学术管理体制下,大量的"学"出现,会形成壁垒。

所以你看,比如美术考古,早期的这些先生们,他们其实是很单纯的。刘敦愿先生用这个词,并不强调是一门"学"。他为什么要用这个词?因为他觉得我在考古专业,要做美术研究,就要有一个名正言顺的理由,这是一种自觉的意识。

陈文华先生那时候在江西做农业考古,它也不叫农业考古学,就叫农业考古。他做的很有成绩,刘先生对他有很多支持。杨泓先生也是这样。杨先生说,阎文儒先生在北大讲的一门课,就叫美术考古,宿白先生也讲过这门课,但是他们也都没有叫什么"美术考古学"。

是什么时候才提出美术考古学这个概念呢?是《中国大百科全书·考古学》中由夏鼐和王仲殊先生写的那个总领条。杨先生是考古卷的主要编辑,他后来写文章回忆过这个事情。

具体过程你可以去看杨先生的文章。虽然后来杨先生也用"美术考古学"这个词,但是他是非常有分寸的,他不断地强调美术考古是考古学的一个分支,因为它基本是用考古学的方法,去整理考古学当中的美术资料,然后为将来美术史的研究或者是考古学的研究提供一些参考。

杨先生把它定位到一个非常基础性的研究,而不是一个阐释性、独立的学科。所以他说,美术考古不是美术史,这是杨先生的一个意见。他强调,美术史是历史写作。

当然,到后来说法就多了,很多先生都写书,谈美术考古学的定位,有美术界的,有考古界的,这方面书就很多。一方面令人高兴,原来很边缘的东西大家注意得多了;另一方面也让人有些忧虑,因为有的表述过于着急。有的人提出来要把美术考古学做成一个一级学科,我当时就想,考古学在那个时候还不是一级学科呢,美术考古学怎么会变成一级学科?

我来美院以后,也让我教"美术考古学"这门课。但我自己做了一个手脚。课表上叫"中国美术考古学",我私下讲课时,改成"美术考古研究"。"研究"是什么意思呢?就是我们可以讨论、可以商量,不是把它做成一个固定的东西。

明古: 2015年第1期的《文物》上面,有一篇巫鸿先生又一次讲马王堆的文章(《马王堆一号汉墓中的龙、璧图像》),提到了一个"超细读"概念,我们在学校时霍巍老师也组织了一次讨论。我现在就在想,我不太清楚"超细读"概念是属于什么范畴,是属于美术史,还是属于什么,我国有很多学者不太讲这些概念和理论,所以像西方的这些概念、这些理论被运用在我们中国的考古材料里,您觉得应该是一个什么样的情况?

郑:巫先生这个"超细读"的说法,是在2013年墓葬美术会议上提出的。他那次做了一个简短的发言,从一位学者对于美国国家美术馆一幅中世纪绘画谈起。在《文物》上发表的时候,那部分就删去了。其实那个那个例子也挺有趣的。

巫先生那篇文章提到我的一篇文章,我在那篇文章用了"细读"这个词,英文叫close reading。但巫先生进一步发展了一下,加了一个词,叫super close reading,这就是"超细读"的由来。

"细读"最早是做文学史的人在用的,主要是对文本(text)的一解读。我印象比较深的,是Stephen Owen(宇文所安)研究唐诗的一篇文章,叫《微尘》。针对那首唐诗只有四行,他就写了一篇文章,非常有意思,表现出强大的分析能力。考古学的做法有时相反,要用大量的材料,探讨一般性的规律,最后的结论很简短。

在考古学家眼中,那些陶器只是标本,大部分时候,人们的兴趣其实是陶器背后的文化。但文学史和美术史的研究者不同,他们面对的研究对象不是标本,而是"作品"。所谓作品,必定是一件独特的东西,它不同于其它东西,这样我就有理由对它进行非常细致的分析,要强调它的特殊性。而在考古类型学研究中,我们往往要将一些不具有代表性、普遍性的标本排除掉。

文学史和美术史研究者眼中的"作品"是人们精神活动物态化的结果,所以,分析的时候,就难免要考虑到创造这些作品的作者的想法。这是需要一些想象力的。所以,这种研究,有时也像是不同时代的人跨越时空的一种对话。在传统考古学中,我们会觉得"想象力"是个贬义词,是"不合法"的。考古学更重视实证。但这些区别也只是相对的。想象力是人所具有的权利,而所谓的"实证",在学术史上,说到底也是一种理论。

"细读"首先是从文学史研究借用过来的,但在美术史研究中,又与文学史不同,因为美术作品是视觉的,物质的,与考古学研究的对象甚至是重合的。所以,我们不妨进一步设想这类的分析方法,在考古学的研究中,是不是也可以试验一下。当然,我们也可以反过来,用考古学的一些原则,去修正和完善美术史的方法。

至于说这个概念是不是西方的,我觉得这不重要。考古学是哪里来的?地层学、类型学不都是西方的吗?也不能说中国学者不讲理论,章学诚《文史通义》开篇第一句话就说"六经皆史也",这是多么重要的理论观察!我个人觉得在理论问题上,时代的差别,要大于文化上的差别。

因为交流多了,在同一个时期,不同国家的人,可能会在想同样的问题。考古学讲分期,比如我们八十年代喜欢怎么想问题,九十年代喜欢怎么想问题,到今天大家怎么想问题。

我发现,有时候像在美国开会做一个发言,你觉得很容易沟通啊,就是我们做的东西,他们也很容易接受,他们说的东西我们也能听明白,为什么,就是在这个阶段大家想问题的方式提出问题的方式回答方式比较一致了。我觉得特别在今天,如果纽约大学开一个会,我们一个星期以内就知道了这件事情了,对吧?所以很难说一个东西简单地以中、西截然分开,许多想法,都是彼此交流的结果。

当然,你提到的要根据中国的材料,来反思一些理论和概念,这完全是正确的。这方面需要做的工作还很多。

明古:那您刚才说到现在是一个解释的趋势,那我想问您一个问题,我们看到的包括您做的一些研究主要是汉唐时期的,这个时期有文献等材料对我们的解释提供更多的支撑,所以一些好的研究也让人觉得比较有信服力。而有时候我们看到一些史前研究,比如一些彩陶的纹饰,包括青铜器、玉器的纹饰的解释的文章时,不像秦汉以后有大量文献结合在一起,就显得猜测的成分更多一些,史前的这些材料应该用什么手段去解释它。

郑:这个我就外行了,因为我很少做早期的东西。我有个学生,想研究一下国家博物馆藏的偶方彝,商代的东西。昨天我们俩聊了两个小时,聊这个偶方彝的问题。文献中没有记载这类作品,这是一个挑战,但你可以看得到这件东西本身。

我们昨天讨论了有几种可能性去研究它。当然一种方式是考古学的。她可以看那些发掘的材料,研究这个方彝和其他方的器物是什么关系。从二里岗开始,一直到殷墟时期,或者各种地域关系都考虑进来,最后看为什么在殷墟晚期出现了这件东西。

另外一种方式就是美术史方法,就是我们刚才说的这个细读。比如昨天我们谈到,偶方彝的外形像一座房子,房顶是它的盖,器物的口沿处有一排椽子一样的东西。但如果把盖子打开,这排椽子恰好就被切成上下两半。

器盖的边和器物口沿也变得十分奇怪,至少是非常不光滑,都带着半个圆弧。那们一种可能的解释就是,这件东西不是要总打开,在设计的时候考虑的是盖合以后的形象。器盖的顶部还有两个小烟囱似的东西,如果拿下来都没法放它,只能还是这么扣着放,而扣着放,底边又不整齐。

所以,一个暂时的结论是,这件东西是为了合起来放而设计的。这样,进一步分析,它内部是什么样子,容量是多少,能装什么东西,相对于它的外观来说,就是次要的了。

换句话说,祭祀的时候,盛放什么肉什么酒,可能不不重要,重要的是这件东西在祭祀的时候要摆在那儿,呈现出建筑的形象。这就是美术史形式分析、观察的一个视角。当然,我们还可以讨论技术问题,考虑如何铸造。

这位同学发现,有些凤鸟的纹样,有的尖喙勾过来很完整,但在窄的侧面上,凤鸟的喙正好被一个把手挡住了。这是一个失误。为什么会有失误?如果大量制作的话,匠师有经验了,就会修正这类错误。如果只做一件的时候,就有可能出现失误。

我们还可以考虑什么问题呢?我觉得还可以考虑设计的人在想什么。比如说设计者要面对两个传统,一个是器物的传统,一个是建筑的传统,他要把这两个东西整合在一起。站在一个设计者的角度上,想一下这些问题,也很有意思。

这些不同的角度,彼此的关系是什么呢?我这样我追问她。她最后说,要考虑的问题是,在商代晚期,在殷墟这个地方,一位设计师如何根据他的理念、依靠他的资源、传统、技术,制作出一件具有什么功能和形式的作品。

这个问题,当然不是依靠文献能够解决的。要反复地观察、分析。我觉得可以借用上一些美术史的方法。我们要训练自己的眼睛。我们经常是看见了,我们没有看到。美术史训练的就是你不仅要看见,还要看到、要发现,要训练这样的眼睛,在这一点来说我们和考古学是一致的。

后记:2016年1日14日下午,四川大学历史文化学院明远考古文物社部分师生有幸于中央美术学院人文学院办公室对郑岩教授进行了采访。现将采访内容整理出来,以飨后学。由于本稿是根据现场录音进行的整理,如有错误之处,应由我社负责。 (采访者:庞政、金弘翔、马伯垚 整理:钟胜、姜伊 校对:庞政 指导教师:王煜)