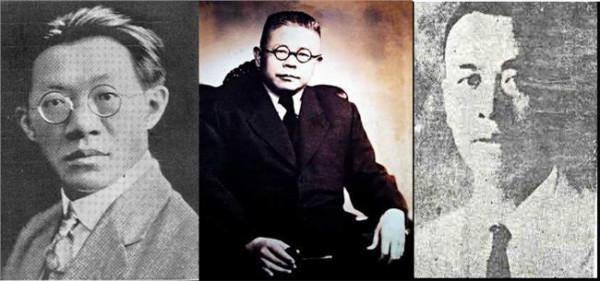

傅斯年新潮 五四运动游行总指挥傅斯年:回忆《新潮》和《新青年》

六年的秋天,我和顾颉刚君住在同一宿舍同一号里,徐彦之君是我们的近邻。我们几个人每天必要闲谈的。

有时说到北京大学的将来,我们抱很多的希望,觉得学生应该办几种杂志。因为学生必须有自动的生活,办有组织的事件,然后所学所想不至枉费了。而且杂志是最有趣味,最于学业有补助的事,最有益的自动生活。再就我们自己的脾气上着想,我们将来的生活,总离不了教育界和出版界,那么,我们曷不在当学生的时候,练习一回呢。

所以我们当时颇以这事做谈话的资料。颉刚的朋友潘介泉君,我的朋友罗志希君,常加入我们这闲谈。不过当时仅仅是一种希望的意思,觉得赤手空拳,何从做起,简直和戏论差不多。中国的读书人有一种“群居终日,言不及义”的习惯,这个希望也是我们群居的一种消遣品。

七年的秋天,子俊和我又谈起这层事。子俊说:“何如竟自尝试一回呢?不成功也没甚么不可以。”于是乎作了个预算。最难的是经济方面,社员分配担任外,不够还多;至于文稿,或者不至于很拮掘。我们想,我们都是北大的学生,学校或者可以帮我们成功。

子俊就和文科学长陈独秀先生商量了一次。陈先生说:“只要你们有办的决心,和长久支持的志愿,经济方面,可以由学校担负。”这是我们初料所不及的,就约集同人,商量组织法了。最先和罗志希、康白情两位研究办法,其后有十多位同学加入,对这事都很有兴味。

胡适之先生做我们的顾问,我们很受他些指导。十月十三日,开第一次预备会,决定我们要办甚么样的杂志,不使他杂乱无章,不使他有课艺性质,定他的原素是:

(1)批评的精神;

(2)科学的主义;

(3)革新的文词。

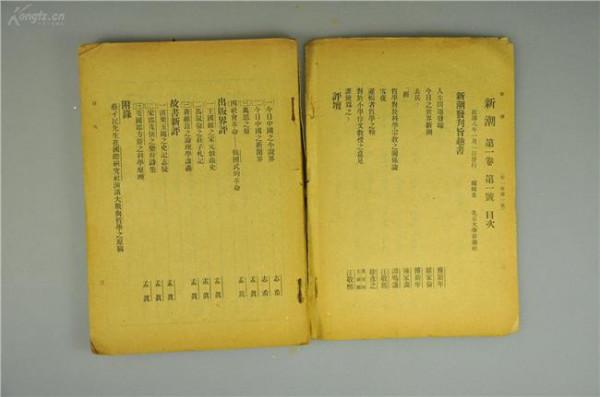

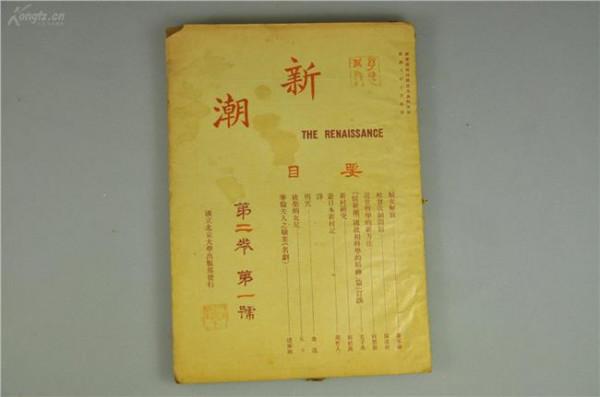

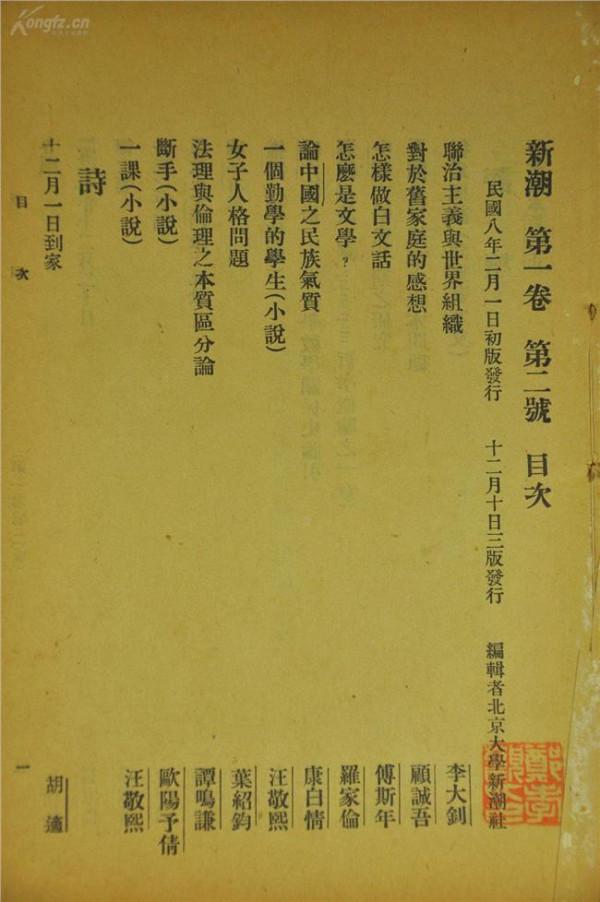

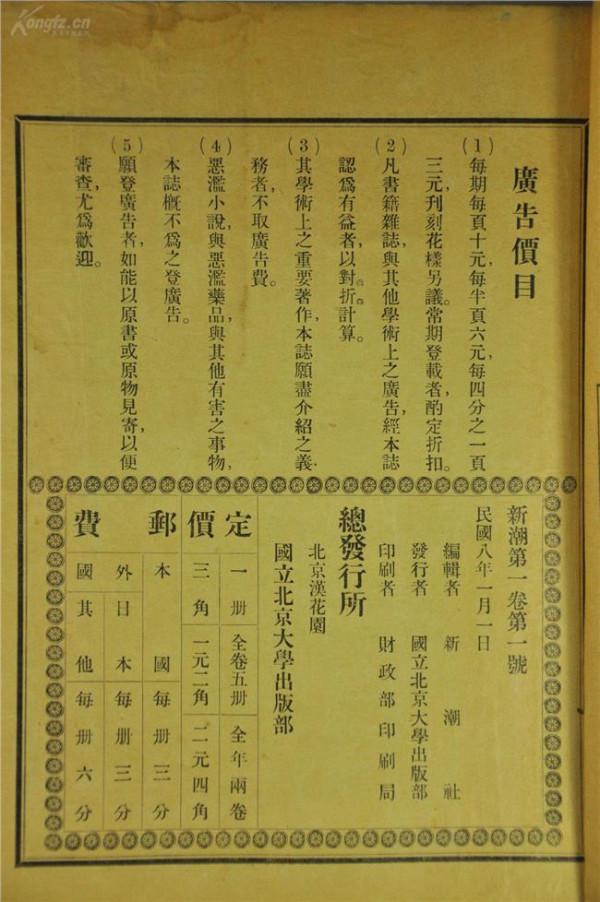

子俊要把英文的名字定做The Renaissance,同时志希要定他的中文名字做《新潮》,两个名词恰好可以互译。十一月十九,开第二次会,把职员举妥,着手预备稿件。李守常先生把图书馆的一个房间拔给了新潮社用。李辛白先生帮助我们把印刷发行等事布置妥协。本年一月一日第一号出世了。

从一月一日到五月四日,几个月里,我们经过了许多次困难,较大的有三层。第一层是经济方面的波折。……

第二层是发生了许多反动,有几家报纸天天骂我们,几几乎象他们的职业。甚而至于我们学校的某某几个教员休息室里,也从此多事。我们不免有些受气负苦的地方,甚而拊若干敌,结许多怨。前两月志希和我的被诬,也未尝不以此为根源。

第三层是惹出了一个大波浪。有位“文通先生”惯和北大过不去,非一次了。有一天拿着两本《新潮》,几本《新青年》送把地位最高的一个人看,加了许多“非圣乱经”,“洪水猛兽”,“邪说横行”的评语,怂恿这位地位最高的来处治北大和我们。

这位地位最高的交给教育总长傅沅叔斟酌办理。接着就是所谓新参议院的张某要提查办蔡校长,弹劾傅总长的议案。接着就是林四娘运动他的伟丈夫。接着就是老头们(口罗)唣当局,当局(口罗)唣蔡先生。

接着就是谣言大起。校内校外,各地报纸上,甚至辽远若广州、若成都也成了报界批评的问题。谁晓得他们只会暗地里投入几个石子,骂上几声,(口罗)唣几回,再不来了。……酿成这段事故,虽由于《新青年》的记者,我们不过占一小小部分,但是我们既也投入这个漩涡,不由得使我们气壮十倍,觉着此后的希望,随着艰难的无穷而无穷。

……我想,我们表现出的有三种长处,同时和这三种长处相伴有三种对待的短处。第一,我们敢自信有点勇猛的精神。冒冒然就出版,毅然决然的定了这样一个宗旨,不曾丝毫犹疑。诸位当知道,在我们筹备第一号出版的时候,只有有五卷寿命的《新青年》,和方出世的《每周评论》,是我们的同道。

此外若《国民公报》常有和我们的思想同流的文章。我们这一类的思想、文词、态度,很受一般社会的嘲笑怒骂,--自然也有很欢迎我们的,--我们却是把方针定准了,守住了。

到了现在,虽然不过八个月,社会的空气却是大改了,有十几家同志。回想八个月前,另是一幅面目,我们所受社会的待遇,自然和现在不同。至于我们的议论,总是有甚么说甚么,不懂得甚么叫客气,甚么顾忌--总而言之,甚么叫不可说。

要说就说,说还要说尽。第二,我们是由于觉悟而结合的。……所以我敢大胆着说,新潮社是最纯洁的结合。因为感情基于知识,同道由于觉悟,既不以私交为第一层,更没有相共同的个身利害关系。

第三层,我们很有些孩子气。……我们既是一群孩子,所以彼此相待,也和孩子的喜怒哀乐差不多。至于对于殊样社会的态度,用个不好的典故便是“爱之欲其生,恶之欲其死”,用个好典故,便是“见善若惊,疾恶如雠。”

至于我们的短处,据我看来,恰恰和这三项在一起,我们有点勇猛的精神,同时也有个武断的毛病。……我们的结合是纯知识的,所以我们的结合算是极自由的,所以我们所发的言论是极自由,因而极不一致的。虽有统一的精神而无一体的主张。我们看别人的杂志很杂,焉知后人看我们的杂志不说很杂呢?我们有孩子气,……要说便说,要止便止,虽则是自然些,有时也太觉随便。况且我们是学生,时间有限,所以经营不专,因而不深。

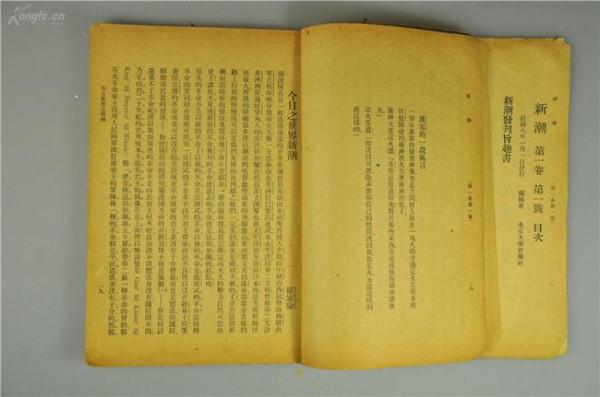

自从五四运动以后,我们的杂志停顿了。因为北京大学几个月里事故很多,同社诸君多在学校里服务,也有往上海的,就无暇及此了。现在大学恢复旧状,我们社员又集在一起,把几个月的苦斗生涯放下,再弄这笔杆下的苦斗。从今以后,我们得个新生命。

五四运动过后,中国的社会趋向改变了。有觉悟的添了许多,就是那些不曾自己觉悟的,也被这几声霹雷吓得清醒。北大的精神大发作,社会上对于北大的空气大改换。以后是社会改造运动的时代。我们在这个时候,处这个地方,自然造成一种新生命。

况且,现在同学入社的多了,力量自然比先厚些。又有《新青年》记者诸位先生答应给我们投稿,更是可以欢喜的。同社毕业的有几位在京,有几位在外,加上一番社会上的实地考练,再作出的文章,当然更要成熟些。杨振声君往美国去,俞平伯君和我往英国去。虽有在外的,在内的,然而精神上一气。所以,第二号第一期,不是泛泛的一回换卷数,是我们的一个新扩张。

近两年里,为着昏乱政治的反响,种下了一个根本大改造的萌芽。现在仿佛象前清末年,革命运动立宪运动的时代一个样,蕴酿些时,中国或又有一种的平民运动。所以我们虽当现在的如此如此的南北两政府之下,我们的希望并不减杀。

不过就最近两三个月内的情形而论,我们又生一种忧虑。这忧虑或者是一种过虑,但是如果人人有这过虑,或者于事业的将来上有益些。我觉得期刊的出现太多了,有点不成熟而发挥的现象。照现在中国社会的麻木、无知觉而论,固然应该有许多提醒的器具。

然而厚蓄实力一层也是要注意的。发泄太早太猛,或者于将来无益有损。精深细密的刊物尤其要紧。就现在的出版物中,能仔细研究一个问题,而按部就班的解决他,不落在随便发议论的一种毛病里,只有一个《建设》。

以多年研究所得的文艺思想,人道主义,精切勇猛的发表出来,只有一个《新青年》。此外以《星期评论》、《少年中国》、《解放与改造》和短命的《每周评论》、《湘江评论》算最有价值。然而第一流的虽有多种,我总觉着为应现时所要求,为谋方来的扩展,还嫌实力薄些。

……我不愿《新潮》在现在铮铮有声,我只愿《新潮》在十年之后,收个切切实实的效果。我们的知识越进,人数越多,而《新潮》的页数越减,才见我们的真实改善。

至于新潮社的结合,是个学会的刍形。这学会是个读书会,将来进步,有设备了,可以合伙研究几件事务。最后的目的,是宣传一种主义。到这一层,算止境了。我们决不使他成偌大的一个结合,去处治社会上的一切事件。发布些小册子,编辑一种人事学科的丛书,一种思想潮流的丛书,一种文艺丛书,和其他刊物,是我们的事业。

此外,也没有我们的事业。中国的政治不特现在是糟糕的,就是将来,我也以为是更要糟糕的。两千年专制的结果,把国民的责任心几乎消磨净了。

所以中国人单独的行动什九卑鄙龌龊,团体的行动什九过度逾量。这都由于除自己之外,无论对于甚么都不负责任。……在中国是断不能以政治改政治的,而对于政治关心,有时不免是极无效果,极笨的事。

我们同社中有这见解的人很多。我虽心量偏狭,不过尚不至于对于一切政治上的事件,深恶痛绝!然而,以一个人的脾胃和见解的缘故,不特自己要以教书匠终其身,就是看见别人作良善的政治活动的,也屡起反感。同社中和我抱同样心思的正多。常有一种极纯洁的结合,而一转再转便成政党的小体。如此一般人的结合,自然没有一转再转的危险。那么,我们是“专心致志”办“终身以之”的读书会了。

《新潮》的将来大约也是宣传文艺思想,人道主义的,不是个专研究现日中国社会问题的;也是各人发挥各人的主张的,不是有一致的主义壁垒整严的。这可就我们同社的情性、品质、知识、兴趣上断出。我觉得我们同社很多个性主义和智慧主义的人。这样性情,自然也不免有很大的流弊。但是我总相信天地间没有一件好物事没有坏效果的,没有一件坏物事没有好效果的。凭我们性情的自然,切实发挥去就是了。

我不久要往英国去了。我在《新潮》杂志里多半年,跟着三十几位最敢决、最透彻、最可敬爱、最有希望的同学,办些事件,满不了同人和自己的希望,很是抱歉。我只盼我去英国以后,新潮社日日发展。我的身子虽然在外国,而我的精神留在北大里。

因为我觉得我一生最有趣味的际会是在北大的几年,最可爱的是新潮社,最有希望的是北大的文化运动。我对于读者诸君所要求的,是给我们个严格的批评。我希望同社诸君的是:(1)切实的求学;(2)毕业后再到国外读书去;(3)非到三十岁不在社会服务。

中国越混沌,我们越要有力学的耐心。我只承认大的方面有人类,小的方面有“我”,是真实的。“我”和人类中间的一切阶级,若家族、地方、国家等等,都是偶像。我们要为人类的缘故,培成一个“真我”。

(摘自傅斯年:《〈新潮〉之回顾与前瞻》,1919年9月,见《新潮》二卷一号。)

……要知道陈独秀对于革命的贡献,《新青年》便是最重要的证据。

《新青年》可以分作三个时期看,一是自一九一五年九月创刊时至一九一七年夏,这时候是他独力编著的。二是自一九一七年夏至一九二○年年初,这是他与当时主张改革中国一切的几个同志,特别是在北京大学的几个同志共办的。

不过他在这个刊物中的贡献比其他人都多,且他除甚短时期以外,永是这个刊物的编辑。三是自民国十年年初算起,这个刊物变成了共产主义的正式宣传刊物,北大的若干人,如胡适之先生等便和这个刊物脱离了关系。现在从《新青年》中看陈君之贡献与变迁是很明了的。

独秀是在反袁的立场上最努力的人,文字的和实际的皆然。……

袁氏(按指袁世凯)之死,虽不曾将这三个社会(按指官僚、学究、方土)带了去,而反应之下,却给反对这三种社会的分子一个阳春。《新春年》便应运而生于民国四年之秋。那时候的志士虽也知道中国的问题并不简单,然而总看见希望在前面,希望的寄托正在青年身上,在能以天所付给之体力智力为基础,西洋近代文明之贡献为工具,以刷洗这几千年的瑕秽之青年身上。独秀把这个意思透辟的扼要的写在他的《新青年》发刊词中,……

文学改良之论创于胡适之先生,他在这个运动中第一篇文字是《文学改良刍议》(《新青年》二卷五号)。他在这篇文章中标举入手法八件,……照这个方案做下去,只有做白话之一路。他在这篇文字的末段中也露出这个意思,而未曾作绝对的主张。独秀接着在次一号中(二卷六号)发表了一篇响应的文章,叫做《文学革命论》,……

这个讲台不仅注意在新文学之寄托物,白话,且高标新文学应有之风气。而说出新文学应有之风气是和中国政治与社会之改革不可分离的,这真是一个最积极的新文学主义,同时也是中国文学史及革命史上一个不磨的文件!以后文学改革的趋势多集中在白话问题。

诚然,这是初步中最基本的问题。然而,白话终不过是个寄托物。……独秀开头便看得透辟,以为文学革命之凭借,第一是用白话以代古文,第二是借欧洲新文艺之真实以代中国传统文学之虚伪。所以,当年文学改革运动不仅是个形式主义,且是一个质料问题。

独秀当年最受人攻击者,是他的伦理改革论,在南在北都受了无数的攻击、诽谤及诬蔑。我觉得独秀对中国革命最大的贡献正在这里。因为新的政治决不能建设在旧的伦理之上。支持封建时代社会组织之道德,决不适用于民权时代,爱宗亲过于爱国者,决不是现代的国民。而复辟与拜孔,家族主义与专制政治之相为因果,是不能否认的事实。独秀看出徒然的政治革命必是虎头蛇尾的,所以才有这样探本的主张。

独秀在《新青年》八卷以前,对社会主义的倾向全没有具体化。但《新青年》自第六卷起,渐注重社会问题,到第七卷的下半,便显然看出马克思主义的倾向了。自国民党清共以来的立场论,共产党是罪犯了。然清共以前,十三年改组以后,国民党自身对于民众运动之注意,特别在劳工运动上,不在共产党之下。则独秀当年之创此路径,只可看做前驱,不得视为反动。

凡以上三事--文学革命,伦理革命,社会主义--是民国五年至十一、十二年中最大的动荡力。没有这个动荡力,青年的趋向不改变,则国民党之改组与国民革命军运动之成事,皆不得其前提。这个历史的事实,不能因为陈独秀现在缧绁之中而抹杀之!

(摘自傅斯年:《陈独秀案》1932年10月,载《独立评论》第24号)