丁玲生平及代表作介绍 是否曾被毛泽东追求过

很多人将丁玲与萧红相提并论,王蒙先生则认为丁玲可以媲美张爱玲。作为一名普通读者,仍然可以有自己的判断,这种判断体现在阅读趣味,也体现在对丁玲的一些争议的个人思考。

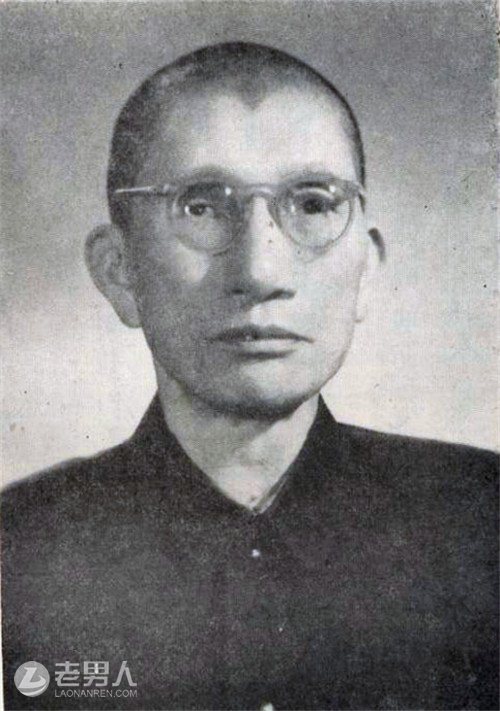

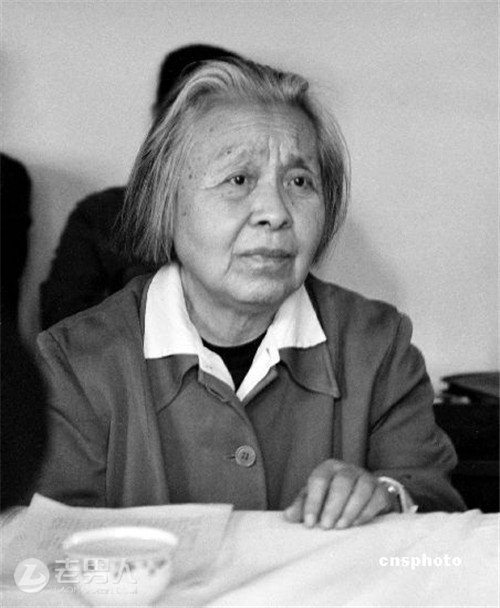

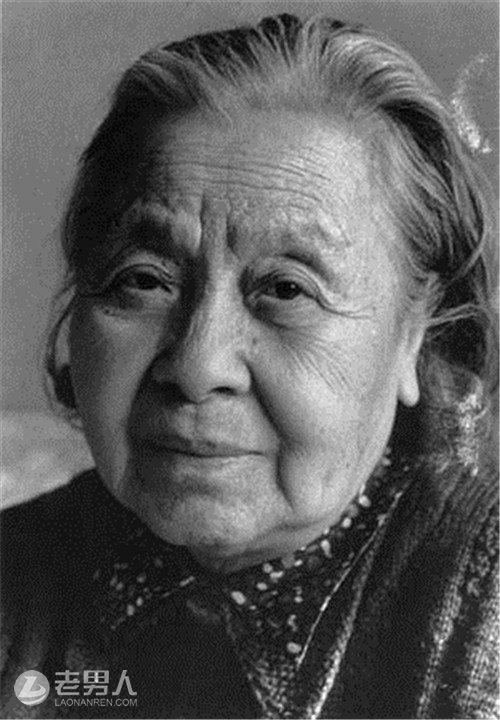

丁玲(1904.10.12-—1986.3.4),原名蒋伟,字冰之,又名蒋炜、蒋玮、丁冰之,笔名彬芷、从喧等,湖南临澧人,毕业于上海大学中国文学系,中国共产党员,著名作家、社会活动家。

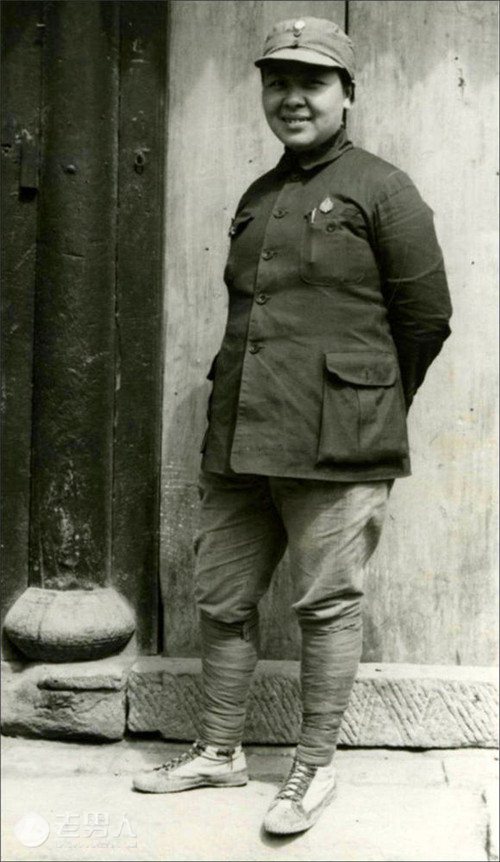

1936年11月,丁玲到达陕北保安,是第一个到延安的文人。丁玲的到来,给陕甘宁抗日根据地原本力量薄弱的文艺运动增添了新鲜的血液。在中国现代文学史上作出过无法取代的贡献。

代表著作有处女作《梦珂》,长篇小说《太阳照在桑干河上》《莎菲女士的日记》,短篇小说集《在黑暗中》等。

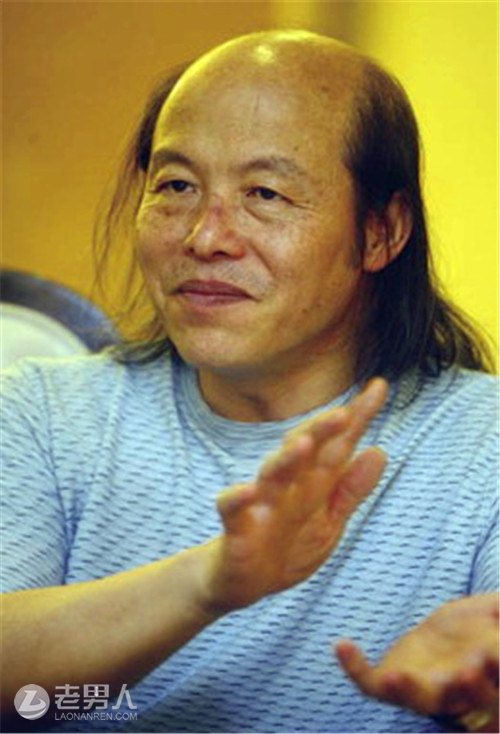

陈明,原名陈芝祥,男,汉族,江西鄱阳人。中共党员。1936年毕业于上海麦伦中学。1937年到延安参加十八集团军,历任西北战地服务团宣传股长,陕甘宁地区留守兵团政治部宣传大队长,延安文化俱乐部副主任,中央研究院新闻室研究员,中央电影局剧本创作所、北京电影制片厂编剧。

1945年开始发表作品。著有剧本《老少心》、《窑工》(与丁玲等合作)、《生死仇》(合作),民间评书《平妖记》、《夜战大凤庄》等。改编电影文学剧本《六号门》(已拍摄发行)。《六号门》获国家文化部1949年-1955年优秀影片三等奖。

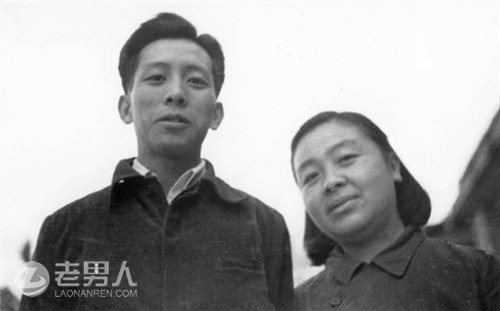

1942年,38岁的丁玲与25岁的陈明在人们的嘲讽和挖苦声中正式结婚。他们没有举行婚礼,也没有请客吃饭,两人手牵着手在延安的街头快乐地散步,心中洋溢着无限的幸福。

但没想到,1955年,丁玲作为“丁玲反党集团”的主谋遭到批判,随即被流放到北大荒长达8年;以后又被投入北京秦城监狱。5年出狱后,再被送到山西长治老顶山漳头乡村。

直到1979年平反为止,陈明一直陪伴着她,他们的爱情经受了最严酷的考验。

如今94岁高龄的剧作家陈明,出版了新书《我与丁玲五十年》,讲述了自己与丁玲跨越半个世纪的风雨恋情。

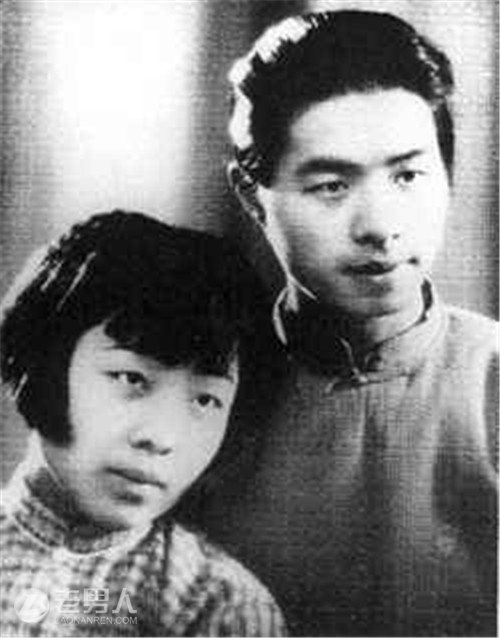

丁玲共育有两个孩子,根据资料记载,蒋祖林和蒋祖慧是丁玲的子女。蒋祖慧是丁玲的女儿,是著名的一位舞蹈家,蒋祖林是丁玲的儿子,为一名高级的工程师。1934年,丁玲女儿蒋祖慧出生,在她三岁时候,跟随母亲丁玲到了延安生活。

蒋祖慧自幼受到革命文化的熏陶,长大后也成一名积极活跃的文艺积极分子。丁玲在学校读书时,曾经编排过《霸王鞭》舞蹈节目,受到了校方一致喝彩。1948年底,丁玲带着蒋祖慧前往莫斯科观看了著名的芭蕾舞剧《泪泉》,蒋祖慧被舞蹈深深打动了,由此萌生了学舞蹈的念头。丁玲得知蒋祖慧的爱好后,积极鼓励她投入到舞蹈学习中。第二年,蒋祖慧前往平壤崔呈喜舞蹈研究所拜著名舞蹈家崔呈喜为老师,开始了自己舞蹈生涯。一年后,蒋祖慧回到了中国,并成为中央歌舞团中的一员。后来,蒋祖慧多次被派遣至国外学习舞蹈课程,以提高舞蹈修养。

1961年,蒋祖慧从莫斯科国立戏剧学院毕业。回国后,蒋祖慧在中央芭蕾舞团工作,并成为了一名专业的编导。两年后,蒋祖慧将《巴黎圣母院》改编成歌舞搬上了舞台,受到周恩来等国家领导人一致好评。2014年10月份,丁玲的子女蒋祖林和蒋祖慧带着家人来到了丁玲的故乡湖南常德。蒋祖林和蒋祖慧参加了丁玲骨灰入园仪式,如今常德修建了丁玲公园,丁玲骨灰也安葬于丁玲公园。丁玲的子女感激家乡常德,能让母亲魂归故里。

在丁玲的诸多批阅意见中,最为突出的是两条:一是她不能忍受沈从文站在一个旁观者的角度对左翼革命者加以歪曲和嘲弄;二是她认为沈从文在用自己的眼光和低级趣味来描绘丑化她的人格形象和生活。后者其实才是让她最讨厌最不能容忍的。丁玲曾对其夫陈明说过“我最讨厌拿他的眼光和趣味看生活”,这句话表明了她的心声。

应该说,沈从文本无意诋毁丁玲,他所犯的“错误”实际上是几乎所有旧时代的男性作家共同的通病,即全然站在男性的立场、以男性的眼光去审视女性,而无法真正以“换位”的方式去体验和同情女性的真实情感。这种“错误”是沈从文本人所没觉察到的,因此实际产生的阅读效果最终往往有悖于作家的初衷。

对此丁玲一直都无法释怀,以至于在以后的几年内,她稍有机会就会对沈从文及其著作《记丁玲》攻击一番。1981年初,丁玲在《文汇增刊》上发表了一篇回忆性散文《胡也频》。在此文中,她是这样描述沈从文的:“他(指胡也频)曾是一个金铺学徒,有劳动人民的气质。他不像有些绅士或准绅士,戴着有色眼镜看世界,把世界全看扁了,卖弄着说点有趣的话,把才能全表现在编纂故事上,甚至不惜造点小谣,以假乱真,或者张冠李戴,似是而非,哗众取宠。”

1983年4月18日,丁玲等访问巴黎。接受采访时,丁玲谈到沈从文:“他写的那本《记丁玲》全是谎言,是小说,着重在趣味性。” 丁玲怎么也不肯承认此书的真实性。在她看来,褒也罢贬也罢,都是作者“编造”的,不符合实情,不该成为后人认识她研究她的“入门书”。

时至今日,“丁沈之争”已成为历史,个中的是非曲直,外人很难给出准确的判断。从那个年代走出来的知识分子都或多或少地带上了彷徨、脆弱、敏感、忧郁的时代病,一句有意无意的话都可能使他们的神经绷紧,露出警惕的眼光。但两性之间不同的观念和视角恐怕才是造成“丁沈之争”的内在原因,而两人彼此间的误解,直到他们去世也未能消除,这不能不让人感到遗憾。

丁玲是著名作家,彭德怀是大元帅,在中国革命史上这两个人是非常有影响的人物。甚至二人也一度有过交集。自古美女配英雄,两个人在一起当时被看作是天作之合。

1936年11月,冯雪峰派人将丁玲送往革命圣地延安,她到了当时的中共中央驻地保安。丁玲受到了当时的最高礼遇接待,专门为她设宴接风洗尘。毛泽东、周恩来、张闻天当在保安的中央领导人全部到齐。丁玲向毛泽东等中央领导提出要到前线去采访红军将士,得到了一致首肯。此时陕北,已成为全国爱国青年男女无限向往的“红色麦加”,他们摆脱国民党沿途的封锁辗转到这里,一时陕北的春天也显得格外具有蓬勃气象。

彭德怀离开他的自己结发妻子刘坤模已经10多年了,没有音讯。来延安的许多女青年,也热情向这位在陕北毛泽东声称的“彭大将军”他示爱。可惜我们的彭大将军却视而不见。

1937年春,红军前敌总指挥部移驻陕西渭河北岸的三原县云阳镇,彭德怀在这里主持红军整训,准备迎接全民族抗战。正是这时,从十里洋场的上海来到陕北,而且受到毛泽东等中央领导接待的著名女作家丁玲,却久慕彭大将军的英名,她得到批准,赶往地处前线的三原县云阳镇去见彭德怀,并借此体验红军生活,为创作积累素材。丁玲风尘仆仆赶到云阳镇,见到了这位红军副总司令,她对彭德怀充满了好感和神秘感,而彭德怀对之也亲切有加。一时间配合默契。丁玲从细微入手,采访这位指挥过千军万马的彭大将军。他赏识彭德怀,果断决策,灵活指挥的军事作风。但她对彭德怀在个人生活中,似乎大大咧咧,也开门见山地提出,关心自己,就是关心别人。她对彭德怀不时关怀备至,帮助打理生活,甚至一起用餐。初来之时,官兵都认为丁玲是大作家,这是体验红军生活,为创作积累素材,没去多想。时间一长,官兵们知道丁玲也独身,彭老总十多年来,也从没有结婚,一个“文小姐”,一个“武将军”,难道不是天意撮合吗?渐渐地,这种议论也就此带着良好祝愿的心情逐渐传开。不久,周恩来也来到云阳看望训练官兵,显然听说了这里正在发生的“事”。周恩来和彭德怀略带半开玩笑,又有些认真的口吻询问彭德怀:彭老总呀,你们俩何时可以办事。彭德怀苦笑着回答:“没有的事啊。我已经慎重地考虑过:军人,尤其我还是指挥员,与女作家在工作和生活上,均难以协调,不太合适。何况此时我还没有得到自己结发妻子刘坤模的消息,于是那个念头很快被打消了。”周恩来说:“我等来热望的‘好事’,遂不谐矣。”后来丁玲自己也说:“我考虑再三,差距太大,不太合适。”至于什么样的差距,她没有说。

那么为何二人都承认差距太大,至于什么样的差距,可能只有当事人自己知道。

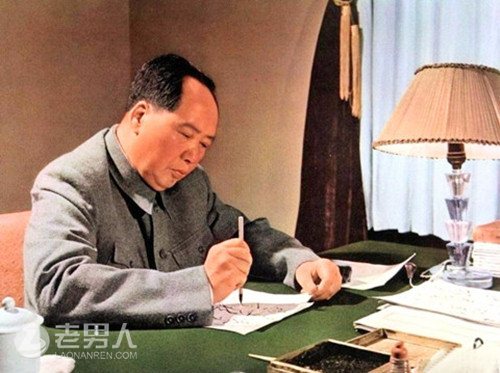

有人说,毛泽东对丁玲是爱护有加的,同时也是严格要求的。说到底,毛泽东对与丁玲的喜爱和反感都是超越了私人的感情关系,而是以政治化倾向为转移的。毛泽东欢迎丁玲到陕北来,给以丁玲热烈的迎接,给她温暖,政治斗争中袒护她,说到底是那时的毛泽东需要丁玲这样富有名气的左翼进步作家来到陕北,增加党中央的名气,增加党的声光,增强陕北革命根据地对于外界的吸引力,而丁玲是个首选的人物。毛泽东要给陕甘宁边区营造出繁荣的文艺景象,那就是要陕北成为文化界的精英的汇聚天地。毛泽东曾说“我们都是来自五湖四海,为着同一个目标走到一起来了”,人们在革命词语的激励下,互相鼓励,互相温暖。这一时期,毛泽东需要丁玲给革命根据地的捧场,自然会对她爱护有加。

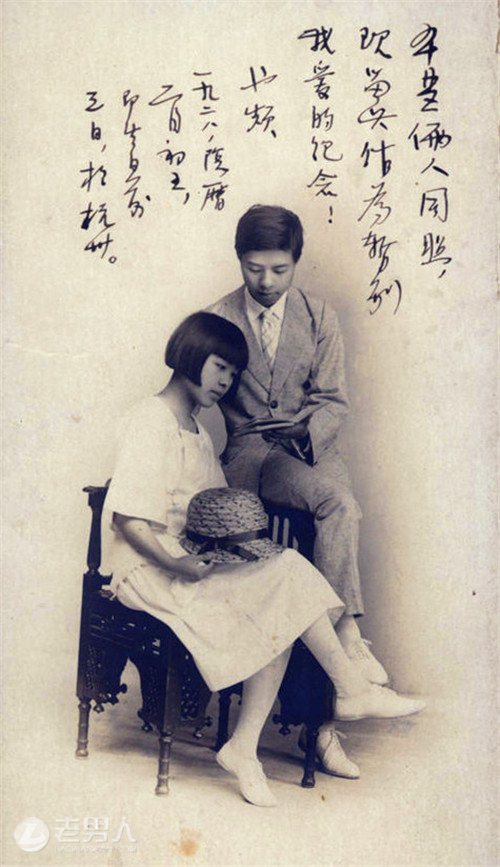

毛泽东和丁玲谈了好几次,每次都好几个钟头,盘着腿坐到炕上。他甚至还送过一首后来被很多研究者认为是毛泽东追求丁玲的求爱词《临江仙》:

笔上红旗飘落照,西风漫卷孤城,保安人物一时新,洞中开宴会,招待出牢人,纤笔一枝谁与似,三千毛瑟精兵,阵图开向陇山东,昨天文小姐,今日武将军。

然而,建国之后的毛泽东为什么突然对丁玲产生了反感的情绪呢?这其实也很好理解,就是丁玲为代表的左翼文化人同共产党的政策发生了不可调和的矛盾。首先,丁玲为代表的左翼知识分子从五四走来,在他们的身上存有强烈的“民主”、“个性解放”、“自由主义”等因素,而毛泽东为首的共产党需要政治上的“思想一致性“、组织上的“集体主义”,其实就是要走“一元化”的无产阶级专政的社会主义道路,这便使得两者发生了根本的冲突;丁玲不深谙其中的内在关系,她的“自由主义”还是没有得到改造,她仍然太爱出风头,我行我素,她不能迎合毛泽东建立的意识形态领域的新秩序,不能甘做毛泽东时代的“集体主义的随从”,有着很浓厚的所谓“明星意识”。或者说,“丁玲超过了毛泽东的革命限度”,毛泽东虽然承认歌颂和暴露同等重要,但是,却对“歌颂”表现出强烈的倾向性。她背离了毛泽东设计的政治方向,自然失去了领袖对她的欣赏和宠爱,从而被领袖扔进了历史的垃圾堆,最终难逃挨整的厄运。

丁玲一生对于毛泽东的感情始是终如一的。丁玲大胆闯进了毛泽东的窑洞,与毛泽东当面理论,都受到了毛泽东的保护,逃过了许多劫难,这就使得丁玲长期以来一直存在着对与领袖人物的依赖心理。因此在丁玲的心目中,只要有了领袖的袒护和欣赏,就谁也整不倒自己,而一直以来,丁玲受了委屈的时候,就给领袖毛泽东写信,申诉自己蒙受的不公正待遇,这是丁玲在政治斗争中保护自己的独特方式。可是,丁玲糊涂了,在1958年丁玲被打成大右派的时候,领袖不但没有像往常一样替丁玲说话,反而以一篇《再批判》,把当时在延安维护丁玲的《“三八”有感》都搬了上来,新帐老账一起算,把丁玲完全否定了,昔日被领袖称赞为“文小姐”,“武将军”的她顿时被打入了冷宫。然而,丁玲没有去想过根本上的原因,只是天真地认为毛泽东是偏听谗言罢了。直到1984年恢复名誉,被彻底平反的时候,丁玲也没有怪罪过毛泽东,她依然坚持地认为“党给了我新的生命”,她还说,“我不能因为我受过委屈——我的委屈当然毛主席也说了话,不能因为自己吃了苦,就在每篇文章都骂毛主席。”

说到底丁玲的悲剧就是时代造成,丁玲看不清时代的本质而成为中国文坛最具悲剧色彩角色之一。

作品

1927-12《梦珂》

1928-10《在黑暗中》

1942-3-9《三八节有感》

1942-7《十八个》

1944-6《田保霖》

1930《莎菲女士的日记》

1999《我在霞村的时候》

1980-3《也频与革命》

1928-7《阿毛姑娘》

1928-2《暑假中》

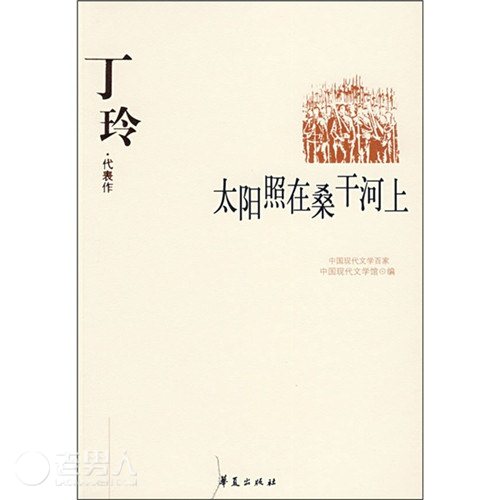

1948-8《太阳照在桑干河上》

《太阳照在桑乾河上》主要讲述了农村反封建土地制度的伟大斗争,围绕着工作组领导群众揭露和斗争恶霸地主钱文贵的过程,突出了土改中一个关键性的问题:只有把最隐蔽的,也是最狡猾、凶狠的恶霸地主斗倒,土改才可能取得真正的胜利。

《太阳照在桑干河上》是以农民、农村斗争为主体创作的长篇小说。我的农村生活基础不厚,小说中的人物同我的关系也不算深。只是由于我同他们一起生活过,共同战斗过,我爱这群人,爱这段生活,我要把他们真实地留在纸上,留给读我的书的人。我不愿把张裕民写成一无缺点的英雄,也不愿把程仁写成了不起的农会主席。他们可以逐渐成为了不起的人,他们不可能一眨眼就成为英雄。但他们的确是在土改初期走在最前边的人,在那个时候实在是不可多得的人。后来我又参加过两次土改;近二十年来我绝大部分时间也是在农村,接触过各种各样的人,其中大多数是农民或农民出身的人。

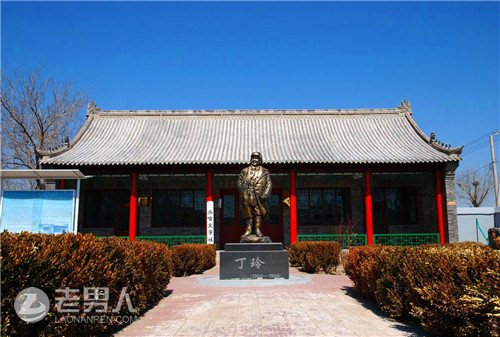

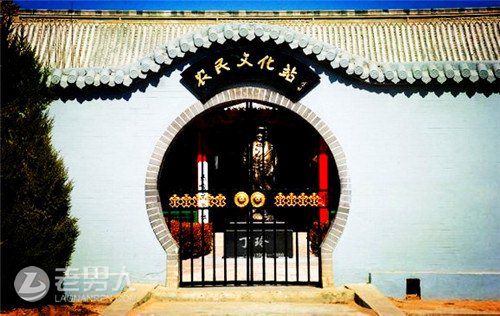

为了纪念让太阳照在桑干河上的光明使者,1995年9月,涿鹿县温泉屯乡新建了“丁玲纪念馆”并挂牌,著名作家魏巍亲笔题写了馆名。2004年10月12日是丁玲诞辰100周年,又投资30万元对丁玲纪念馆进行了修缮和重建,2004年11月23日正式揭牌开馆对游人开放。

丁玲纪念馆占地达1250平方米,分“丁玲生平介绍”、“丁玲旧居”和“小说人物与原型人物介绍”三个展室。陈列着有关于丁玲生平的图片和文字,由丁玲的爱人陈明先生提供的大量丁玲著作、未发表过的珍贵照片和实物,最珍贵的还有13本译成13国文字的丁玲巨著《太阳照在桑干河上》。