中科谢彦波 不同角度:关于曾经中科大少年班天才谢彦波的采访

编者按:早就知道谢彦波是一位少年天才,也听说他后来“精神出了问题”。今天读了这篇报道,才发现他的精神没有问题(一家之言而已,博主注),他的问题在于他太出世了,以致和这个世界格格不入。大家可以仔细读读,看似疯言疯语,却真的有很多干货。仔细看看,相信你会悟到的。

“他们都是神仙,本来就是想要那个结果、有另外的目的在,只不过没告诉我,我却不知道,所以就想不通他们为什么那么做。”——谢彦波

采访时间:2014年5月

采访地点:合肥等地

受访人:谢彦波,中国科学技术大学78级第一期少年班学生。他跳过整个中学阶段,由小学直接进入了少年班。十一岁上科大。十五岁上科学院理论物理所读硕士,跟于录院士。十八岁读博士,跟中科院副院长周光召院士,被看好有希望在二十岁前得博士学位。中国博士没读完,去普林斯顿大学,跟诺贝尔奖获得者安德森做固体物理理论工作。后回国,他以硕士的身份接受了近代物理系教师的工作。

王永:谢彦波同班同学、中科大教授、中科大信息技术学院副院长、博士生导师、教授、安徽省政协委员。

1978年,11岁的谢彦波挂着红领巾、带着一身传说、滚着一只铁环进入中科大。与“第一神童”宁铂齐名,他俩的故事“全国人民都知道”。

传说:小彦波6岁时还不会用第一人称讲话,饿了说:“彦波要吃饭”。渴了说:“彦波要喝水”,妈妈叫他“榆木疙瘩”。后经有见识的人士点拨,说这是阿斯伯格症患者的特征,牛顿、爱因斯坦、贝多芬、比尔?盖茨等超级天才,儿时都曾具有这种症状,特征是沟通能力奇差、但在某些方面拥有超常能力。

果不其然,小彦波小学三年级时学完初中数学,四年级学完高中数、理、化,五年级开始钻研大学的解析几何和微积分,解答了数以千计的习题。当他端坐在小学教室里上课时,几乎所有熟悉他的老师们都认为,“论实际知识水平这孩子该上大学了!”

果不其然,1977年,小学未毕业的谢彦波参加湖南医学院子弟中学高二年级的数学竞赛,获得第二名。参加长沙市高中生数理化竞赛,又获得了好成绩。于是,“神童”之誉不胫而走,引来中科大招生老师的关注与面试。1978年,11岁的谢彦波顺利进入中科大少年班。

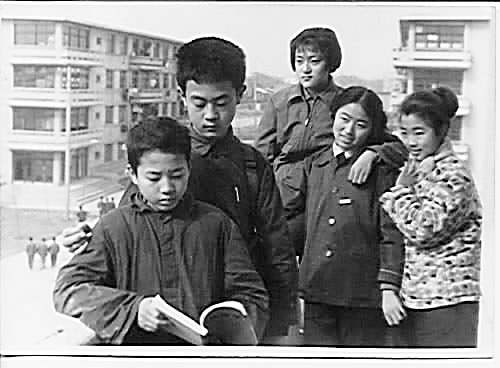

据受访同学回忆,“他小学毕业没学过高中数学,可每次临考试了还拉着别人打乒乓球,一个不去拽另一个,打了几天球,最后却拿100分!”(照片:少年谢彦波站在凳子上演算)

奇迹仍在继续。16岁读完大三,谢彦波提前一年本科毕业,入读中科院研究生,18岁取得硕士学位,接着又在中科院副院长周光召门下攻读博士学位。半年后,谢彦波改读美国普林斯顿大学,成为诺贝尔物理学奖获得者、曾为美国“神童”的安德森教授的博士生。

由此,谢彦波成为中科大首届少年班中唯一被人们寄望摘取诺贝尔奖的天才学员,就连少年班“第一神童”宁铂也说:“我看遍20多届少年班成员,谢彦波是最聪明的人!”

在人类普适性生态学原理中,有许多中肯不中听的词汇——诸如“日中则昃”、“月盈则亏”、“物极必反”,等等。其中既有两位曾为“神童”者所涉领域的物理法则,更兼备“先知先觉”的神童们普遍兼备“少知少觉”的事理法则。就在“神童”谢彦波满载国人的厚望,向着科学的天空展翅翱翔之时,一场意料不到的逆袭,竟令他折翅铩羽。

赴美10年后的某一天,谢彦波结束了他宿命中的所有神话与童话,被组织上接回了中科大。一颗曾被寄予国人厚望的少年“启明星”,为何去到全球科学大本营美国后未及升空就突然陨落?对此,国人少不了议论纷纷。

一是公开报道的“不睦遣返”说——2005年7月21日,《南方周末》刊文透露:首届少年班辅导员汪惠迪回忆,谢彦波原本跟随中科院副院长周光召读博士,但“他没能处理好和导师的关系,博士拿不下来,于是转去美国继续读博,结果美国导师安德森同样无法容忍谢彦波比他本人还要傲气,不让他过关……”

二是流传更广的“枪击教授”之说——“一个月黑风高的夜晚,谢彦波摸到安德森的住宅,安恰好不在家,安夫人开的门,见谢一只手插在好像藏有枪支的口袋里,神色不对头。老太太吓得魂飞天外,一边稳住谢,一边打电话找来谢的推荐人李政道教授,让李教授把谢带走。”

谢彦波的同班同学、中科大信息技术学院副院长兼博导王永教授向我们详细介绍了另一种似乎更接近真相的版本。

“谢彦波一直视安德森为神,去美国也是冲着安德森去的,但是一开始并没能排上安德森的博士生。一位台湾籍女教授收了他,老太太非常喜欢这个小娃娃,当儿子一样宠,谢彦波也非常适应,读得很好。没想到当他博士论文都基本写好了的时候,安德森的入学通知却来了!按道理,谢彦波本应跟着老太太读完博士再走,但他一心想在安德森门下出师,便迫不及待地离开了老太太,带着论文草稿投奔到安德森教授门下。

“刚开始,他在普林斯顿也读得非常好,据说还刷新了该校某个成绩总分的记录,并很快提交了论文。可偏偏就是那篇论文捅篓子了——安德森看看题目、翻翻前言,把文章一扔!

“物理是一门很悲哀的学科,尤其是谢彦波从事的理论物理研究,发展到一定程度就变得不可验证,比如说黑洞,谁见过黑洞?全都是几辈子科学家没法实证的,像玄学一样!正是因为没有检验标准,空想当道、学派林立、靠嘴皮子干仗就成了理论物理的现实情况。

而谢彦波的论文,就踩了这个‘雷’。他引用的观点论据,不巧是跟安德森‘干仗’的对立学派,安德森怎么可能自扇耳光、让论文通过?他不好明说,便托辞‘你英文水平太差,我看不懂!

“谢彦波很愣,又非常崇拜安德森,还真的以为自己英文不过关,竟然花了两年时间在普林斯顿文学院读了个文学硕士,然后改好论文又送给安德森。安德森没辙了,只能委托旁人明确转告谢彦波:‘由于学派问题,你不可能靠这篇论文在我的门下拿到学位’。

“谢彦波没法相信这话,他眼里的安德森是多么伟大的科学家,又那么崇尚真理,怎么会有门户之见?你们都骗我!从那时候起,他就开始常常产生‘别人都在骗我’的幻觉。后来安德森拿他没办法,只好屈尊再让一步,托人转告谢彦波,可以介绍他在另外一个导师名下答辩。偏偏谢彦波到这一步还坚决不相信安德森会抛弃他,仍然执着地追随他死不回头。

“这一‘杠’足足9年,谢彦波与教授的矛盾几乎成为公开的秘密,就他自己感觉不到。在中科大一位副校长访问普林斯顿大学之前,恰巧又发生一起北大赴美留学生杀死教授的惨案,所以其他中国留学生建议到访的科大领导带谢彦波回国。副校长约谢彦波谈话过后,也感觉到有些担心,便直接带他随团回国。因为走得太急,谢彦波在普林斯顿大学宿舍里的所有物品都没来得及带走,都是后来同学帮忙打包邮回来的……”

去中科大之前,我在“贴吧”还读到一篇该校的学生留言:“我们英语老师说谢老师赴美读博时,因为拿枪指着他的教授被取消博士学位,回来得了精神病。学校为了名声以及考虑他的水平,仍然给他教课,但是长期交流,会把学生的心理带进沟里……”

为了弄清真相,我问这位同学怎么找得到谢彦波。他告诉我,谢教授从家里到学校两点一线,很难碰上。但每周三会在某教室上课,这是唯一方便见到他的机会。

5月,我来到中科大,预先“埋伏”在那位同学所说的教室里。看来这里是开放式教学,我旁边还坐着一位不修边幅的中年男人,上身套着一件脏得看不清本色的老式夹克衫,怀里抱着一只鼓鼓囊囊的红色环保袋,酷似街头拾荒者。见我落座,他挪了一下位置,似熟非熟地朝我笑笑。

我朝他点点头。上课铃响了,我盯着门口,等着谢彦波的出现。一会儿,旁坐的“拾荒者”站起来,径直上了讲台。他从环保袋里掏出一沓作业本,拍在第一排课桌上。然后上前擦干净黑板,用粉笔写下:“§4.6局域惯性系条件”。天,这位“拾荒者”模样的人就是谢彦波教授?我满脑子闪现的全是若干年前这间教室里站在木凳上演板的少年谢彦波,很难把两者协调起来。

他流畅地整板书写着那些复杂的公式,嘴里说着我不懂的中文:“假如用做数学题的方法衡量一个星球的文明……”

站在讲台上的谢老师,与刚才坐在身边的“拾荒者”判若两人,嗓音洪亮自信,思维逻辑缜密。他右手板书时,左手松弛地抄在裤兜里,大方潇洒,偶尔将嘴唇歪成平行四边形,再努力恢复原状,皱着眉头,像是眼睛里进了砂子。每一次擦完黑板后,他必然猛地回头向同学们没来由地挤出个笑脸。

下课后,我在教室门口堵住了他,用“我是您的崇拜者”这种最无聊的借口作为搭讪。他友善地朝我笑笑,似乎对陌生人豪无戒心,很快开始了有问有答的闲聊,甚至还请我在食堂里吃了份快餐。即便后来我提出有些冒昧的问题,他也努力给出答案。采访中,比照旁边匆匆而过的斜视眼神,谢彦波那种纯真和诚恳,不止一次让我心酸。

记者:“您还在上《广义相对论》吗?”

谢彦波:“什么叫‘还在上’?是不是学懂了之后就只用教了?是不是教其他东西就可以再学习?学了没意思,对我来说学了没用啊……现在的物理不是做物理,是在做数学题。真正的物理,我觉得是里面有好多效应的,但是他们好像都不讨论这种效应。”

他的回答让我有些犯晕:“您在做研究啊?”

谢彦波歪着脑袋想了想,一半对我、一半对自己:“我做研究也没有用,别人会反对、不感兴趣。我觉得生活应该遵守物理的基本道理,但是他们有‘特异功能’!做了一些新的假定,又不肯告诉我。所以我就没办法。”

记者:“我记得好像您在哪儿说过,科学也会有很多谬误?”

谢彦波:“我是说很多人在应用方面过头了。比如u盘、手机、隐形飞机,都跟物理对不上。”

记者:“这方面公开发表过论文吗?让大家都知道您的观点或想法。”

谢彦波:“写过,但是我认为有价值、写得好的论文,一篇都不给发表。我认为一般甚至是很烂的论文,却发表了。国外杂志也一样,他们不是看不懂,就是故意不给发,或者是我没有搞明白其中的规则吧。”

记者:“好像这里面的门道挺深?”

谢彦波:“什么意思啊?”

记者:“比如说您是杂志编审的学生或者熟人,论文就容易上。学术界有挺多搞人际关系的。”

谢彦波:“有可能吧……”

记者:“您一周几节课?

谢彦波:“三节课,没事干。”

记者:“你还住在学校里面吗?”

谢彦波:“对,我住北校区,比以前大一些。我就不懂,为什么要住大房子?打扫卫生那么麻烦。想住更大的房子,要搬到郊区,得开车,不是很累吗?住北区走过来吃饭很方便,我一天三餐都在食堂吃。走路正好锻炼身体。”

记者:“您女儿多大了?”

谢彦波:“读高中。”

记者:“您的学生说您很酷,一些您觉得不对的理论上课时就不讲?”

谢彦波:“嗯。比如黑洞、宇宙学我就不讲,我搞不懂,问别人也不懂,我觉得它是有问题的。比如宇宙,以前说是无限大,现在说是有限大。有个广告,说如果宇宙无限大,那么晚上和白天是一样亮的,现在晚上和白天不一样亮,所以宇宙就是有限大的。这个就是乱扯!因为恒星会死亡,而且光会被吸收,吸收了以后又变成新的恒星,是不断演变的。”

好玩儿,他把我当成可以讨论的同事了。

记者:“您不上课的时候在家干嘛?”

谢彦波:“要不就下围棋,要不就算算题目,算量子化学,用数学办法计算分子反应、能量。”

记者:“听说您喜欢用心算或者笔算?”

谢彦波:“我以前用计算机,现在懒得用,没必要,就用笔算。”

记者:“觉得自己的脑袋比计算机转得快?”

谢彦波:“计算机用多了,脑子就变傻了。实在没事干,在网上与人下棋。”

记者:“在少年班的时候您有没有跟宁铂下围棋?”

谢彦波:“那时候下不过他,现在不知道了。以前他是科大最厉害的,可能后来有学生比他更厉害吧。”

记者:“听说有一本被学界广为引用的专业书籍,其中由国际知名实验室做出来的权威光谱数据,被你用手算推翻了?”

谢彦波:“一开始我用心算就怀疑那个光谱数据不对,后来用手算,证明确实不对,是(铬)Cr3 ,Cr是4s平方3d4,去掉两个,现在google最新版本的数据和我的计算结果一致。后来觉得也没意思,说人家不对,搞得别人难受……”

我笃信,这样的话语,若是出自别人之口,只能用虚伪去解释,但他真诚得像一个做了错事的孩子。

记者:“从某种角度讲,科学本来就是纠正错误的学问啊!”

谢彦波:“没法搞啊,有好多东西不对。比如特高压,那么高的高压,一下雨或者有雾气,不就把空气击穿了?老是击穿不是就损失很多能量?我算了一下,没占到便宜,而且很危险,所以就没必要去搞特高压啊。但是现在中国人、外国人都搞。现在的学问都变掉了,一些人就像有特异功能的神仙。以前我不相信,现在信了。‘他们’的确是神仙,有这个本事!”

记者:“您经常说的神仙,是不是指那些学术权威?”

谢彦波:“……”

记者:“听说您以前在美国的时候,发现导师的研究也有漏洞?让导师非常生气?”

谢彦波低下头,有点不好意思地朝地面笑笑:“是啊,我算了半天也验证不出他要的结果。没办法。”

记者:“一般来说,导师就算是有错也不会承认,被学生证明自己错,多没面子啊!”

谢彦波睁大眼睛瞪着我:“为什么不认?这个很奇怪啊!我导师并不是靠那个课题得诺贝尔奖的,我证明有错的是他后来的理论。”

记者:“但从形式上看,您毕竟还是挑战了他的权威呀!”

谢彦波似乎无法理解这一点,他絮絮叨叨地说起他的推测,再次陷入自我:“导师可能把这个看得太重。他把我开除了也没什么不对,我也没太怪他,现在回想起来,反正都是有点假,以前我学了半天都白学了。”

记者:“为什么会是白学了呢?”

谢彦波:“因为‘他们’都是神仙,本来就是想要那个结果、有另外的目的在,就是让神仙的力量更加摆脱严密逻辑?如果有个人本事特别大,硬是算出来很多东西都不对,那么神仙们就不能为所欲为了,所以就不高兴了。但他们没告诉我,我却不知道,所以还在那为他求证。”

记者:“所以当时您就找安德森教授理论去?”

谢彦波:“或许。当时不知道,还以为做学问是件很严肃的事情。我告诉他我的学问是对的,他的结论出错了。”

记者:“听说你带了枪去找安德森?他没在,他夫人开的门?”

谢彦波:“啊?这个事情你怎么知道得那么清楚?”

记者:“海外很多留学生嘛,你太出名了!”

谢彦波:“我是去找过教授,但没带枪,我也不会打枪,他们是乱说的。他们住在一个山头上,我和他太太在院子里说了几句,后来他出来了,可能发生过争执。”

记者:“您骂了他?”

谢彦波:“也没有……(喃喃地)反正就是发神经病。我是学的知识越多就越反动(文革时期的流行语),学的知识越多就搞得别人越烦。”

记者:“怎么会那样呢?”

谢彦波:“我要是总发现人家不对,把理论物理乃至整个科学都弄崩溃了,那就是我的不对了。”

我突然意识到,原来世俗理念早已存在于科学圣地,而我们的主人公正因为不谙世俗而付出了惨重的代价。

记者:“安德森在学术界的势力很大,你得罪了他,所以你在美国一直拿不到博士学位?”

谢彦波:“也许……老外和中国人有点不一样,抱团比较厉害些。得罪了安德森,安德森不会去和别人说,‘你们不准发表谁谁谁的论文’,但是别人会自动不给发。”

记者:“这一点您当时不明白吗?”

谢彦波摇摇头:“我是回来以后、想了很久乱猜出来的。其实发论文讨论全球变暖问题又不是帮我什么忙,只是他们本来就是想要让全球变暖,用昂贵的产品把便宜的东西取代掉,他们有另外的目的在,只不过没告诉我,所以我就想不通他们为什么那么做。”

记者:“阴谋论?您觉得‘神仙’们另有目的?”

谢彦波:“全球变暖是二氧化碳增多的原因。现在基因技术这么发达,照理说应该可以培养一种植物,长得比较快,纯粹吸收二氧化碳,如果担心影响粮食产量可以去沙漠上种,还可以保养水土。怎么就没人搞呢?搞不懂。”

记者:“您是说‘神仙’们有自己的利益诉求?”

谢彦波自说自话地:“这里面肯定有规则说,不准这样搞!搞不懂怎么回事?”

记者:“不懂里面潜在的规则或逻辑?”

谢彦波:“理论物理本来是按照数学的框架、逻辑性很强,但是有些规则,可以让神仙们的力量摆脱更加严密的逻辑。如果一个人本事特别大,硬是算出来很多东西都不对了,算得神仙们也不能为所欲为,那么他们就不高兴了。”

可怜的谢彦波,一个只需两分钟就可以得出的结论,他竟然思考了二十年才似懂非懂。此时我更加相信,科学家与凡夫俗子的智商一定被上帝分割在两个绝然不同的山顶上。

记者:“听说后来你还继续跟安德森辩论?”

谢彦波:“后来我没上门跟他讲理,跟他在教室的黑板上讨论学问,他说不过我,突然接了个电话,说老婆找他,就走了。我现在判断是故意的,甚至有个阴谋,他故意出一个错,知道我会发现……”

记者:“然后再找个理由把你给送回来?”

谢彦波:“可能是,也可能不是……”

记者:“你去之前以为安德森是个真神仙?”

谢彦波:“是的。”

记者:“相处一阵子就发现他理论上有漏洞?”

谢彦波点点头:“有些理论像是编故事”。

记者:“科学家编故事?”

谢彦波:“都在编,但没有老老实实按照物理学的东西在编。”

记者:“听说安德森也是‘神童级别’?也出身于少年班?”

谢彦波:“不叫少年班,美国大学生一年级大部分是18岁,他16岁进的大学”。

记者:“那比您晚多了,您11岁上的少年班……”

没想到的是聊到这,谢彦波忽然情绪激动起来:“我本来就不该来这个(少年)班的!”

记者:“您的意思是说如果重新挑选,您宁可按部就班上完中学再读大学?”

谢彦波觉察到自己情绪失控,努力恢复平静:“应该是这样吧。当时我没有怀疑到这些怪事情、没有想到神仙这个事情。如果当年慢慢读上来,可能就懂了。其实学问做得高,人际关系也很重要。即使是搞研究,也是生活在真空中”。

记者:“安德森在这方面比您更成熟?”

谢彦波:“他很成熟,狡猾得很,人际关系好,待人接物比较练达。”

记者:“是啊,这些都是您的弱项。开始去的时候处得还好吗?

谢彦波:“刚开始没什么不好,我是冲着他去的美国。”

记者:“吵了一次架之后他就不理您了?”

谢彦波:“也没有……就是大家做学问没有那么认真,我在科大受的教育、还有以前小学在长沙受的教育,都是说做科学要很认真、一丝不苟的,一是一二是二,事实上学问不是这样的。”

记者:“我们所受的教育也是那样的呀!”

谢彦波失望地摇摇头:“我以前不相信有神仙,现在信了。早知道学问只能神仙搞,我就不会那么认真。现在我如果在美国,在普林斯顿,根本就不会再去学物理,学数学算了,不管那些东西……”

记者:“您也学会编故事了?(笑)如果让您回到当年的少年班,您会编一个什么样的故事呢?”

谢彦波:“可以说天上有很多石头之类的,还有在少年班的时候,宁铂给我编的故事,为什么豹子狮子眼睛长在前面,牛马眼睛长在边上?”

记者:“为什么?”

谢彦波:“因为豹子狮子要去吃牛羊,眼睛必须朝前看。而牛羊眼睛长在太前面就什么都看不见,容易被豹子狮子吃掉”。

我开玩笑问谢彦波,您的眼睛是朝前还是朝两边长?他没回答,却像个孩子似地调整起眼神,一会儿朝前,一会儿向两边……

记者手记:毫无疑问,神童谢彦波一生只能生活在他自己的世界里了。他说,过去自己曾经认为科学是神圣的,但最近几年开始怀疑整个科学体系是“神仙”们编造的,他试图查找漏洞,进而证明科学本身就是一个错误……

采访时,谢彦波的同学与同事异口同声说他的精神出了问题,而他的学生们则一致辩称谢教授是属于另类世界的“牛逼顿”(牛顿)。至于那个他张口闭口念叨的“神仙”究竟是谁?是神童们的命运摆布者还是某种规则、抑或某种逻辑的编程人?我们不得而知,只有他自己清楚。但显而易见的是,尽管“诺贝尔”没向谢彦波敞开大门,但他原本是一个可以与上帝对话的人。