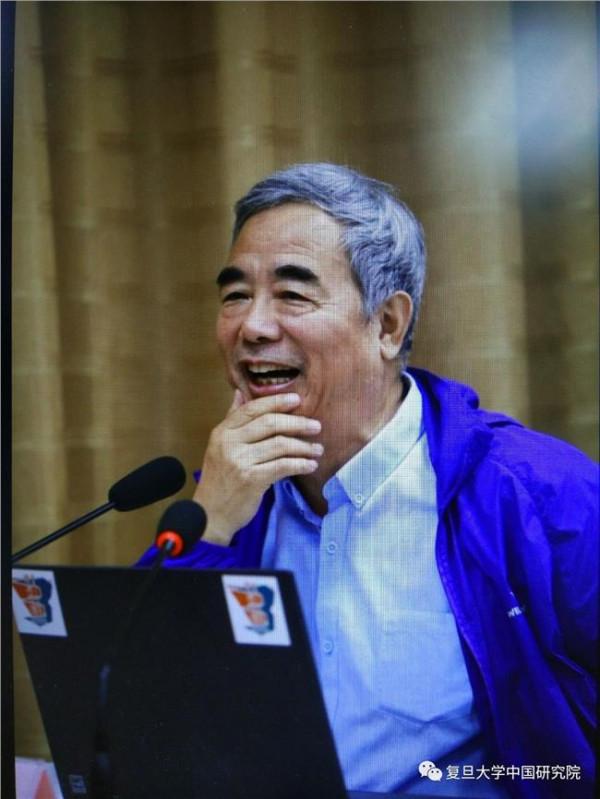

张志扬幽僻处可有人行 赵越胜:渎神与缺席 ——评张志扬新作《幽僻处可有人行?》

“我要到处赞颂美,不管我在哪里看到它”

——巴乌斯托夫斯基

傍晚,站在退潮的海滩上,海浪轻轻涌来,打湿我的脚,弯腰想抓住它,它却卷着浪花匆匆逃逸,逃回海洋深处。与志扬相交的往事,就像这海浪,涌上来,濡湿我的记忆,又逃走,隐身在时光的黑洞里。与志扬相识已三十五年,眼前的这些文字像闪烁的光斑,在记忆的黑洞里标识着路径,凭借它们,可以打捞出往昔的痕迹。

这些熟悉的文字,有些曾激起我们热烈的讨论,我珍爱它们,更珍爱围绕它们的那些争执。有些却埋藏着我们心底的伤痛,因为萌萌当年曾在电话中把它们读给我听,而今音犹在耳,人却宵壤相隔。“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”。我想试着抓牢这些大江边的记忆,再不让它们逃匿。

上世纪八十年代初,我在哲学所《国内哲学动态》工作。那时,思想解放运动方兴未艾。经历了文革十年,全民“兽性大发”,一些有头脑的人开始痛定思痛,考虑起“人性”问题。突破口首选马克思著作中的人道主义内容,马克思本人从黑格尔那里借用的“异化”概念尤为人关注。

当时借调到哲学所美学室工作的高尔泰先生交给我一篇文章《异化辩异》,我在《动态》上编发了这篇文章。这是当时国内对异化问题最早的讨论。文章刊发后不久,我收到一篇文稿,寄自武汉,署名墨哲兰。

作者依据马克思《一八四四年哲学——经济学手稿》,力驳高尔泰先生对“异化”概念的诠释。文章中可以见出作者很熟悉马克思的《手稿》,对异化概念也有很深入的理解,论及《手稿》的结构如数家珍。作者的文字也颇有个性,行文铿锵有力,甚为雄辩。我还注意到作者使用了一种薄薄的绿格稿纸,落笔力透纸背,稿纸几乎被笔锋划破。我很快编发了这篇文章,并给作者写了信,希望能够把讨论深入下去。

作者回我热情洋溢的信,同他文章的犀利相比,信写得平实朴厚。我才知道,作者真名张志扬,墨哲兰是笔名。随后就是频繁的通信,先是谈稿件,谈编务,后来开始谈思想。虽素昧平生,却宛若老友,思虑多所契合,有相见恨晚之慨。

在一九八一年九月二十一日的信中,志扬写道:“你对一个素昧平生的远方的陌生人,仅凭着人的信念,就对我文章的每一个字都感受着同样的呼吸和脉搏,你一点也不曾怀疑这样的文字会有狡诈和欺骗,因为事实上 人 才是我们的国际歌”。

志扬在“人的信念”四个字下面加注黑圈,以示突出。我知道,那时,他是从彻底人本学的立场考虑问题。他断言:“我必须在横逆面前承担自己的罪责,以便挺身为一自由人”。在民族痛遭横逆惨祸之后,还有什么字眼比“自由人”更能燃起心火?可是尽管在信中谈得契合,我却全然不知志扬是个什么样的人,多大年纪,学什么出身,家庭背景如何?

记得是一九八二年暮春的一个下午,有人敲炒豆胡同老宅的门,我起身应门,眼前是三位生人,两男一女。女子生得秀丽,微笑时露着浅浅的酒窝,两个男人,一位身材敦实,面孔黝黑,像刚从大田收工回村的农民。另一位高身量儿,宽肩窄腰,面白皙,黑发中分,一副艺术家范儿。

那女子怯生生问“赵越胜是住这儿么”?我忙答在下便是,诸位找我何事。后面那位汉子忙开口:“我是武汉张志扬”,声音深厚,有胸腔共鸣,是个男中音。我大惊,与志扬通信几年了,他从未透露过要来北京找我的意思,人却突然就在眼前了。

慌忙让进屋坐下,志扬给我介绍那女子是鲁萌,男子是她丈夫肖帆,已不记得当时说了些什么,只记得志扬不大开口,静静坐在一边,始终微笑着,满脸喜悦和满足。

我仿佛主要在听萌萌讲故事。从她口中,知道武汉有一群追寻着真理与艺术的人。她提到武大哲学系的邓晓芒、武汉艺术学院的尚扬、皮道坚,肖帆时不时插上几句补充。上世纪八十年代初,全国到处有这样的“团伙”,几个爱读书、勤思考的青年“人人自谓握灵蛇之珠,家家自谓抱荆山之玉”却无由以鸣,只能独自蛰伏黑暗,内心何其渴求寻找同道,以证“吾道不孤”。

当时嘉映黑山沪小屋的定期讨论会,正是北京弄哲学的学子“团伙”。我大约向他们介绍了北京的朋友们的情况,因为志扬走后不久的来信中,就急切地说:“很想见见你的朋友们,别忘了把你们的聚会简单叙述一下”。

四个人坐在那里,谈话的却是三人。志扬很少开口,我们偶尔交换一下眼神,一切尽在不言中,似乎在尽情享受故友重逢的喜悦。其实我们只是初次见面,却仿佛失散多年。与志扬相交长了,才知道他的笔比口顺畅,每次交谈,他总是长时间沉默着,脸上甚至会出现痛苦的表情,象火山在地下积蓄着能量,然后突然开口,沉郁的男中音带着威严,表述也极有力量。

后来才知道,这是因抗拒长时间的提审而养成的习惯,以至这“沉默的权利”竟成为他苦思的一个哲学命题。这种在“六面墙”中砥砺出的坚毅,成为他的护身符,因为“只有它才能建立起与墙毫不相干的纯属自我的空间”。

志扬走了,虽折柔条过千尺,心中却仍怅怅。但很快就收到了他的信。信中说:“康德是个惯于自我节制的人,所以他有权讥讽柏拉图的理性像一只在真实中鼓翼奋飞的鸽子。生活的抑制,或确切地说,这充满抑制的生活,也使我的想像力特别有力,以至这样短促的北京之行,我原不打算去见你,想故意与自己的期待心情作对,还是按捺不住,去了,挑起了这样强的愿望,使匆匆归途满载遗憾”。

志扬遗憾时间匆匆,我们没有更深入地交谈。其实我自己也常有这种感觉。

几个好友朝夕相处了几日,分手后,脑中却一片空白,不知这几天不停顿的谈话究竟说了些什么。后来习惯了这种感觉,像品尝窖藏多年的好酒,那陶醉的感觉是慢慢上来的,来得缓慢才来得扎实。未承想几个月后就有了和志扬畅谈的机会。

全国现代西方哲学讨论会定于当年九月中在庐山召开。我奉命先赴武汉为北京与会者准备往九江的船票。行程一定便急告志扬,他回信说去接我,约会地点在大东门。火车到站时刚下了一场暴雨,到处泥泞。出站一眼看见志扬站在门口,见到我,他急步跃过几洼积水就到了面前,扯过我的背包就往外走,说“回家去,嫂子在家等呢”。

那时,他刚搬到水果湖湖北省社科院宿舍,一座六层红砖楼房。刚完工,水泥灰浆味新鲜刺鼻。推门进屋,小门厅权作饭厅,一张圆桌摆满菜肴,香气扑鼻。

还未回过神来,里间走出一个娇美女子,生得小巧秀丽,看上去很年轻。我一时恍惚,想志扬的女儿已这么大了,志扬却忙介绍说这是你嫂子慧超。我暗惊,想志扬除了读书弄哲学,还有金屋藏娇的本事。

慧超嫂亦是不多话的人,只款款问声路上累吧,又说志扬一早就等不及,提前好几个钟头就去车站了。志扬又从厨房扶来一位慈眉善目的老婆婆,双手湿湿的,显见正在厨房里忙,不用说,这便是志扬的母亲。伯母开口说了些什么,大约是湖北方言,我是一句没懂,只见老人手指饭桌,要大家入座。

门又开了,是北京见过的萌萌,和我打过招呼就和伯母用湖北话说个不停。我横竖听不懂,坐下吃饭便是。首先放到面前的是一碗排骨汤,萌萌介绍说武汉的排骨汤特点就是浓厚、油腻。

果然碗面上几乎全让油盖住,入口仿佛在喝油。而这正是武汉人待客的正宗,情谊正如这汤,浓得化不开。伯母坐在我身旁,眼睛不离我的碗,见我喝得不畅,又说几句,虽不懂,但能觉出语调的热切。这热切让我端碗大啖,汤入口,似柔软的固体在嗓间蠕动,缓缓地滑下。见汤尽碗空,伯母满意地起身,又摸摸索索地回厨房操持了。

志扬是独子,伯母极宠爱他,爱屋及乌,这宠爱也扩展到我身上。凡我到武汉,老人家总是呵护有加,我虽从来没听懂她对我说什么,但原本爱的传递就不靠语言。它融化于伯母日常的操持与呵护。温情与柔爱构成生存世界,日常操持又构成温情与爱。

这牵挂甚至漂洋过海。一九九五年底,志扬来巴黎,带来一只酒红色的布老虎,是伯母亲手给盈盈做的吉祥物。做工虽不甚精细,但朴拙可爱,粗针大线绣在虎身上的花纹不大规整,见出伯母的巧手因年事已高而不听使唤。

伯母临终前的情况,志扬从未向我提及,但我在书中读到他逐日记载的老人临终前的行状。这记述如绵绵秋雨,洒落在我心上,唤起往日记忆,清澈又凄凉。伯母几次对志扬说:“我没用了,做不动了”,看到这话,我不禁热泪长流。

在伯母心中,她的生存意义就在一个“做”字上。其实这个“做”就是伯母一生的奉献,惟无己者视奉献为有“用”,但以“无用之用”视之,则无论伯母“做”与“不做”,她那深厚广被之爱已是生存本身的意义。愿伯母在天之灵永享安宁。

在武汉偷闲几日,志扬要带我见识武汉三镇。早晨八点志扬就来旅馆招呼我出行。在路边小摊上饱吃一顿江米醪糟煮汤圆。志扬带我“拜码头”,见了武汉各路英雄好汉,尚扬送我一只他手捏的汉俑,憨态可掬。在尚扬家里,亲眼见到武汉“团伙”中的那些“热血青年”,为一件作品,一种感觉,一个想法争论得面红耳赤。

中午时分,尚扬要操持做饭,志扬却执意拉我走,用我听不懂的湖北话和尚扬讨论了一阵,尚扬便不再坚持。在武汉“团伙”中,志扬似有一种天然权威,不大说话,却“不怒自威”。

随着志扬东转西绕进了一条小巷,志扬让我稍等,他闪进一座小楼,一会儿下来了,笑眯眯地说要带我去吃“四季美”汤包,说是武汉名吃。说话间,到了一条繁华大街,“四季美”的大招牌赫然醒目。

入店坐下,志扬便问我要吃多少。像我这种抗长活出身的,张口就要半斤,想是不多。志扬却踌躇了一下,说先来三两吧。我想这玩意儿很金贵吗?汤包端上来我明白了,所谓“汤包”就是包子馅泡在一汪油中,吃一个包子几乎就是喝一大口油汁。

别说半斤,二两就糊住了。志扬坐在边上始终不动筷子,见我吃不动了,才吃了两只,然后得意地说,我就知道你吃不了三两。很久以后,萌萌才告诉我,那天他带我离开尚扬家才想起身上一分钱没有,急中生智去了肖帆那里,让我等在楼下,上楼找肖帆借了五块钱,后来他告诉肖帆,请我吃汤包花了两块五。

长江边上的天气乍晴乍雨,早起出门,跟着志扬登龟蛇两山时,阳光灿烂,山脚下长江浩荡,金波粼粼,只是再不见孤帆远影。烟雾迷蒙中,武钢巨大的身影隐现。和志扬沿大桥过江,两人大发怀古幽情,诵起“昔人已乘黄鹤去”时,志扬说正有人建议重修黄鹤楼,但愿不要成真,否则心中残存的那点儿远古的想像就彻底打碎了。

下桥时天气大变,江风裹着水滴打在脸上,乘轮渡返回汉口时,江面上疾风劲吹,浑浊的江水波澜大兴。下船行百余米,志扬指着不远处陋巷中一片密集的棚屋,说那边就是民权路,他就成长于路上的黄皮街。

志扬后来在书中写道:“在我的记忆中,我没有故乡和童年.......只有一条破旧的小街,挨着河边。它的居民至少半数是挑码头的苦力“。

志扬的父母是再朴实、温厚不过的底层民众,但志扬的父亲早年却做过码头上洪帮的“头佬”,想来是条行侠仗义、扶弱济贫的好汉。红朝初立,当了码头工会主席,时间不长,似是得了什么预感,辞职藏匿起来,算是躲过了血雨腥风。

以志扬的出身,家里几乎没有任何可能让他耽迷于哲思和唯美的天地。但两位老人天性中的善良意愿,就是滋养智慧与美的厚壤。正如康德所说:“善良意愿之为善,并不因它意欲促成和实现什么,而仅因为它就是善本身,它天生就有自身的尊贵”。

何况神意任性地播撒美与智的种子,这些种子大半死于枯涸的心田,但它也会偶然落入丰土沃壤,碰巧由雨露滋润,就生根、成长。《诗》云:“瞻彼淇澳,箓竹猗猗,有婓君子,如切如磋,如琢如磨。”志扬这位江边上长大的孩子,就是这样自我磨砺而成的斐然君子。