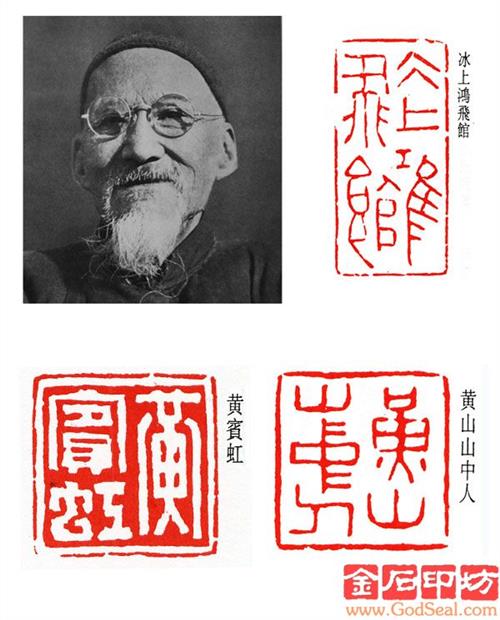

【国画教程】黄宾虹山水画解读

内容提要: 黄宾虹在现代中国画史的地位虽然不 容争议,然对其作品的解读仍属不尽人意。

本文以黄宾虹作品“笔墨结构”的解读为 切入点,阐释其直接取法于宋人山水的观 点,并认为其作品的“浑厚华滋”必然与 西方绘画有密切联系。

而中国传统的文化 气质与精神,特别是老庄哲学,是他所有 艺术行为的理念支持。

黄宾虹在现代中国画史上的首席地位,已几不容争议,其山水画一直被后人认为已至“道法自然”的大涤境界。然而对其作品的深层次的解读和研究,在当前的学术界仍属不尽人意。

一方面是“曲高和寡”或“高处不胜寒”式的谜惑难解;另一方面是众多“叶公好龙”式的表面上的泛泛而谈。所谓“每看每异”相同的作品在不同时候或不同的人来看,都会有不同的理解和阐释,本文试图寻求一种新的解读方式,找到一条通往“不胜寒”之“高处”的路,或许会有些“牵强”,甚至“错误”,权作“抛砖”文字。

无论从中国画本身对笔墨的要求来看,还是从黄宾虹山水作品的笔墨表现来看,我们在解读黄宾虹山水作品的时候,都无法绕过其“笔墨”而言其它。

中国画从古典到现代转型的结晶,几乎在黄宾虹一人身上有了集中体现,而其山水笔墨品格的魅力,更是达炉火纯青境地,几乎成为其作品魅力的全部。

笔墨一直是中国山水画的本质特征,笔墨的高尚品格也是当代中国画家倾尽全力的一种追求,而黄宾虹更是孤注一掷地毕生研究,他自信笔墨的造化可以提升其作品的境界,他在自题山水中曾说“国家民族性,非笔墨之中无所见”,如此可见其对“笔墨”看法的固执己见和在其心中举足轻重的地位。

而今天我们面对其作品,我想,要做到一种真正深层次地、准确地解读,其切入点也似乎应该放在他的“笔墨结构”上,在他的作品中,除了“笔墨为境界”,他基本上没有更多的其它意义上的诠释。

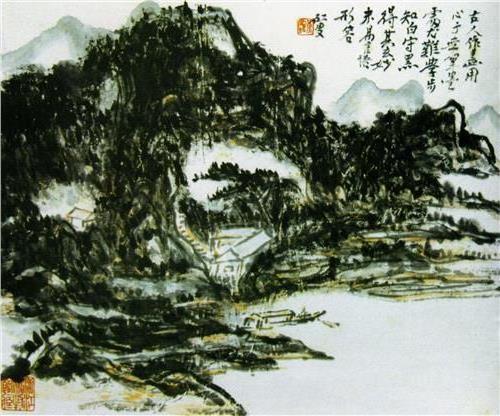

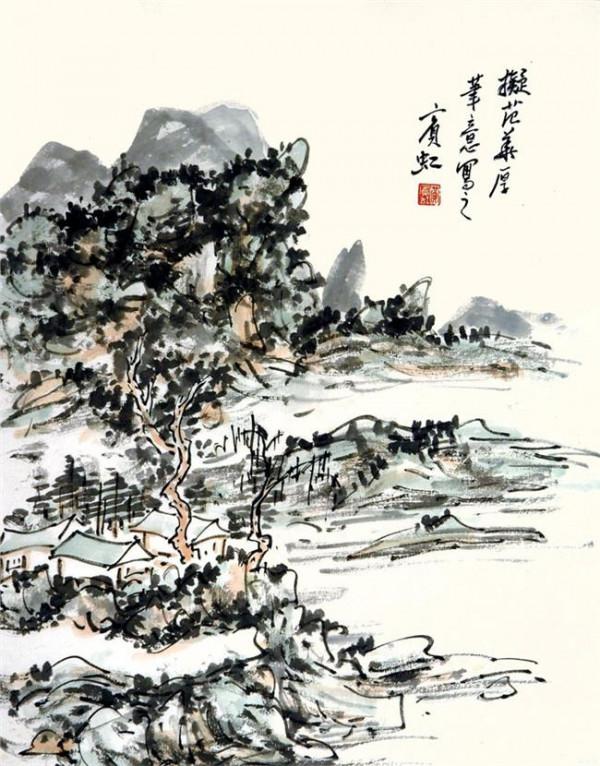

今人评说黄宾虹的山水,用的最多一个词要数“浑厚华滋”了,确实,也没有比这更妥帖的词可以来形容“黄家山水”的风格面貌,而事实上,对这种笔墨形质的追求也是黄宾虹多年坚持的主要审美取向,从早期入手“新安派”到中期的“四王”、“龚贤”、“元四家”及至上窥宋人山水,经过这个过程的“摸爬滚打”到后期的“道法自然”的终极境界,便是“栩栩欲飞,何等自然”了。

这其中,他对宋人山水的深窥探幽是起到了极其重要的影响,几乎可以说是宋人山水境界,明确了黄宾虹的审美追求,成了他创作的主要的内在审美依据,这在其大量的画论中可以验证一二,对应其作品也可以得到一些确证。

大家都知道,其作品最明显的特征是:黑、密、厚、重,也可以说确是受宋人山水的影响。在其评及宋人山水的画论中“浑厚华滋”一词的出现不下数十处,我想,在黄宾虹眼里宋人山水的“浑厚华滋”与其作品的“浑厚华滋”,必有某种内在联系,这里我们来重读其几段画论: 范华原笔,浑厚华滋,为六法正轨。

窃以北宋人多画阴面山,且用重墨,如夜行岩壑间,层层渲润,必待多次点染,须待岁月而后了。虽未免沾重滞浊,然于实后求虚,亦习画必由之径。 北宋画多浓墨,如行夜山,以沉着浑厚为重,不事纤巧,自成大家。

北宋人画,积点而成,层层深厚。 如是我们可以看出,“浑厚华滋”在黄宾虹心中是“六法正轨”的重要地位,其作品的“黑、密、厚、重”均可以在宋人山水中找到对应。

所谓“层层渲润”、“多次点染”,正是我们现在看到的黄宾虹山水的基本技法,黄宾虹认为“北宋画皆积数十百遍而成”这成为了黄宾虹直接取法为其所用的传统功夫,以及后人所谓的黄宾虹常于夜中观山色,作品也常以“夜山”出之,我想一方面确是师造化之功,另一方面当是受宋人山水“如夜行岩壑间”的影响,甚至可以猜测,黄公之所以喜夜中观山色,也正是其揣摩宋人山水之后作出的一种对大自然的体悟行为。

黄宾虹以宋人笔墨为取法落足点是明智之举,他曾评述:“四王”“乏于生气”,“明人枯硬,清人软弱”,而当时的中国画坛也是渐趋甜俗;风骨柔靡的画风。

这个时候,着手于宋人“大山水”境界和“沉雄浑厚”的笔墨结构的重读,正是适应了时代的潮流,所谓“笔墨当随时代”,黄宾虹是对旧文人画“萧条淡泊”现状的一种反叛,也是对康有为等人鼓吹中国画“穷途末路”的一种身体力行的反证。

这也是黄宾虹自身的时代审美要求和精神气质的集中体现。这好比是黄宾虹掀起的一场“文艺复兴”。 当然,黄宾虹最终的笔墨境界,并不是单纯的对宋人山水的理解和师承,也必然关系到画家自身的人格修炼、气质学养、生活体验等等诸因素的影响。

黄宾虹的时代,民主革命的潮流已蓬勃涌起。中西文化的交流和碰撞也日趋频繁,西方绘画已开始渗透至中国画坛。

黄宾虹自然不属闭关保守之人,相反他对西画是作出一番研究的。结果是不管画家本身有意或者无意,应该说对其作品还是有不可低估的影响的。说到这种影响,我想必须要提到一个人,他便是傅雷先生,一个横贯中西文化的学者,从二十世纪四十年代初直至黄宾虹去逝之间,他们有大量的书信往来(而这段时期也正是黄宾虹创作日益成熟时期)。

从傅雷写给黄宾虹的许多信件中,可以看出,黄宾虹接受的许多西方文化的熏陶是来自傅雷的,傅雷好比一窗口,黄宾虹是通过这个窗口来看外面世界并受到影响的,虽然我们也不排除黄宾虹通过其它途径直接或间接地接触西方文化。

但是不管是如何影响或影响多少,对于象黄宾虹这样一个更多接受中国传统文化的文人画家来说,我更相信,傅雷对他的影响会多一些,会更直接一些,这其中他对傅雷人格和学养的信赖是一大原因。

我们先看下列几段文字: 大体董源、巨然两家画笔,皆宜远观;其用笔甚草草,近视之几不类物象,远观则景物粲然。

幽情远思,如睹异境,此其妙处。 ——黄宾虹 先生所述董巨两家画笔,愚见大可借以说明黄公手法且亦与前世纪末页西洋印象派面目类似(印象二字为学院派贬斥之词,后遂袭用),彼以分析日光变化色彩成分,而悟得明暗错杂之理,乃废弃呆板之光暗法(如吾国画家上白下黑之画石法一类),而致力于明中有暗、暗中有明之表现,同时并采用原色敷彩,不复先事调色,笔法亦趋于纵横理乱之途,近视几无物象可寻,惟远观如始物粲然,五光十色,蔚为奇观、变幻浮动达于极点,凡此种种,与董北苑一派及吾公旨趣所归,似有异途同归之妙。

——傅雷 前述黄宾虹的这一段画论,与其说是评论董巨山水,不如说,是在解说他自己的山水面貌,正如傅雷所言“旨趣所归,似有异途同归之妙”,这一方面可以佐证前面所述“黄公直接取法宋人”的观点。

另一方面,我想黄宾虹读到傅雷的这段文字,断不会“无动于衷”,从其后来的画论中看来,对傅雷的这种说法,黄公应该是肯定的,至少是从此接受了,他曾自题山水云:“欧云美雨,西化东渐,绘采之丽,妍丽夺眸,窃怪山光水色,层折显晦之妙,其与北宋之画,尤相印合”(1946年)。

很难说黄公的这段理论,不是受傅雷的影响。首先,从此黄宾虹对西方印象派可能会加深了理解,另一方面,估计黄宾虹也接受了傅雷这种“异途同归之妙”的观点,即印象派的这种风格面貌与宋人山水(黄公言“宋人”往往合五代董、巨诸家在内),以及更重要的是他自己的创作旨趣“暗合”。

为此我们猜测,黄公对西画印象派会有一种“如遇知音”之情,应该合乎情理,并从而更增加了其自身创作审美取向的肯定,令其更“义无返顾”地朝“近视几无物象可寻,惟远观如始物粲然”这条路走下去。

今人评述黄宾虹的时候,虽论及其接触了西方文化,但大都未从其作品上去解读这种“接触”结果,甚或以为其山水作品并没有西画的影子,但从黄宾虹当时所处的环境、与傅雷的往来、以及留下的许多画论文字来看,他的作品不会是简单的对中国传统山水画师承的结果。

其受西方印象派的影响必然明显存在,而且这更是一种有意识的借鉴,虽然,傅雷所谓的“异途同归”在本质上或许存在东西文化精神上的差异,但是这并不影响黄宾虹会对西方绘画所作的借鉴意向。

读其本人的作品,特别是八十岁以后的作品,我更愿意认为这是事实。在一九四三年十月,傅雷写给黄黄宾虹的信里有这样一段话: 有以贾岛黄山温泉诗作题之一幅,设色纯用排比与西欧印象派作法极肖,此诚为国画辟一新境界,愚意吾公能再用此法,试作一二帧尤妙。

这段文字可以给我们传递这样几个信息:首先当时黄宾虹的一些作品至少在傅雷看来“与西欧印象派作法极肖”。其次,傅雷认为这是“为国画开辟一新境界”,以黄宾虹对傅雷的敬仰与赏识,黄宾虹会认为这一评点当属中的之语,且傅雷还提议“再用此法,试画一二帧”,想来,有了傅雷的支持,他不会放弃这种“新境界”(要知道这是每个国画家梦寐以求的),他必然会去再“试画一二帧”,而且,黄宾虹完全会有可能去把“印象派”的作品与自己的作品进行认真的比较,从而也有了借鉴的可能。

况且,黄宾虹对于西画一直是“开门迎客,主客均乐”的态度。其时,黄公将近八十岁,已正式进入其作品化境时期,可以相信这与西方绘画的影响是分不开的。

另一方面,我们也可以通过对其作品的具体解读来验证上述观点。卢辅圣曾说“在接受过西方现代艺术熏陶的人看来,黄宾虹具有鲜明的抽象性格或曰现代艺术倾向,殊不知这并非画家本意”,其实我倒认为不尽然,黄宾虹九十岁前后作品反映上来的“抽象性”决不会是与西方绘画毫不相干的巧合,也并不会是单纯的师法宋元、龚贤之后的结果。

甚至在这一时期,所谓师造化的写生,从某种角度来说,可以说已无多大的意义,尽管其作品落款处常有“黄山”、“栖霞岭”等字样,事实上在画面表现上已根本没有真实的地理特征。可以说此时的黄宾虹早已触摸到山水之“内美”,写生其实已是写“胸中丘壑”,即董其昌所谓“丘壑内营”的境界。

此时的黄宾虹对传统也不再是以前的“于心耿耿”,他明确地把笔墨品格的锤炼提到了一个至高无上的位置,以笔墨为境界也正是其作品的审美切入点。

如此,在八十岁之后的黄宾虹其创作的精力应该是放在笔墨自身的修炼上,他在努力营造一种真正“浑厚华滋”的笔墨结构,这种“笔墨结构”,我在看被称为“抽象主义鼻祖”的俄国画家康定斯基的绘画理论时找到一个代名词——隐性结构。

关于“隐性结构”康定斯基是这样解释的,“隐性结构”是通过“遮蔽”和“截取”两种手段来实现的。遮蔽即是用与对象无关的颜色使对象变得模糊,仿佛蒙上了一层面纱。截取则是去除对象非本质的部分,将对象简单化为单纯的基本形,或截取最有特征的部分形体。

康定斯基对骑士题材格外偏好,后受法国象征主义画家的影响,他改用了主观的颜色,模糊画面形象使形象退隐到形色关系的后面,并最终将骑士符号化。

我想,黄宾虹后期的山水画也是这样处理笔墨结构的。黄宾虹的弟子王伯敏先生曾说到黄宾虹有一种“铺水”手法,他说,铺水是在一幅画基本完成,将干未干时,巧妙地用水抹一遍;或者在整幅画上点之以水,“铺水”得宜,使所画如“打上光”或罩上一层透明的薄膜,这是为了全局爽气,富有整体感。

黄宾虹的这一种“铺水”(我想这里的“铺水”不会仅仅是清水,也有可能会用淡墨、淡彩)和康定斯基的“遮蔽”手法应该有异曲同工之妙。黄宾虹早期深得宋人山水严谨作风的熏陶,而在后期特别是在九十岁前后,其树、石、房子却极为简练,树木大都溶于背景的山体之中,浑然一体,唯几笔双勾树干依稀可辩,其房屋更是简之又简,并几成为他创作中的一种常用符号,这正是康定斯基所谓的“截取”手段,它“去除对象非本质的部分,将对象简单化为单纯的基本形”。

虽然,我们无法得知,黄宾虹有否接触过康定斯基的作品和理论(值得注意的是,康定斯基和黄宾虹是生活在同一时代的,黄宾虹仅比康定斯基长一岁),但至少黄宾虹接触过印象派和抽象派的作品。

他曾在给友人的书信中说:“画无中西之分,有笔有墨,纯任自然,由形似进于神似,即西法之印象抽象。”虽然黄宾虹脑子中或许没有“遮蔽”“截取”这些词汇,但是通过这种手段带来的“纯任自然,由形似进于神似”的笔墨结构是有可能从“西法之印象抽象”中得到一些启发的。

其实,结合西方绘画进行中国画创作的画家也不在少数,远的如郎世宁,近代首推徐悲鸿,还有林风眠、张大千、刘海粟,岭南画派的“二高一陈”,近者有吴冠中等,这批画家对西方绘画都作过较深的研究,并身体力行在中国画的创作上找到了结合西方绘画的切入点,且均取得不同程度的成就。

然比之黄宾虹均没有走到一定的境界高度。在笔墨表现上也没有黄宾虹的恰到好处和不露痕迹。 黄宾虹在吸取西方营养时,始终坚守着中国传统文化的气质与精神,无论是早期的“白宾虹”还是后来的“黑宾虹”,他一直坚持着“道不变”的笔墨个性,在不断地悉习中西文化的过程中修炼这种笔墨个性。

黄宾虹之所以能一以贯之地坚守着中国传统文化之“道”,是和他的深厚学养分不开的,卢辅圣说:“要论体悟之深邃,则谁也不如黄宾虹”,正是如此,造化了黄宾虹的得“道”。

他对于老庄哲学更是研究之多,体悟之深。其有画论云:老子言“道法自然”庄生谓“技进乎道”学画者不可不读老、庄之书,论画者不可不见古今名画。

也足见老庄哲学在其作为“学画者”心中的份量。黄宾虹九十岁前后的作品其笔墨结构的混沌景象确已至“大音希声、大象无形”之境界。黄宾虹的高龄,甚至他晚年所患的白内障,也可算是“因祸得福”,为他“浑厚华滋”的笔墨结构助了一臂之力。

以及他那种视绘画如“平常心”的心境,都对他最终“道法自然”的化境起到非常重要的意义。黄宾虹作品表面上的“混沌”景象,大同小异的重复图式,甚至一陈不变居于天头的落款位置也是“老调牙”,等等这些都影响着后人对其作品的深层解读。

这里想起一则小事:曾有一画友与我对论,他说黄宾虹算不上大师,说他没有什么代表作,并问我记住了他的哪一张作品云云。

想想也是,往日里拜读黄宾虹作品除了审视其笔墨,或文字含义,倒真的不会去记作品题目,黄宾虹好象也没有一张面目特别“悬殊”的“代表作”,比起某些画家的某一张作品的“轰动效应”,黄宾虹真要“理亏”了。其实此君有所不知,黄宾虹就根本无意于“代表作”的诞辰,他决不会为了新颖入时的创作而创作。

所谓“平常心”是道,创作对他来说好比是一种饮食般的需要。黄宾虹无论于绘画还是养生都是深得“道法之然”之理的,他自己曾说:“艺术是最高的养生法”“寄情于画,笔墨之际,无非生机。

”也正如卢辅圣先生所言:“画画对他不仅是一种艺术创造,一种自我价值的实现,而且是一种生活需求,一种自我生命的砥砺”。晚年的黄宾虹确已进入一种“从容无为”的境界。

总之,黄宾虹山水画的整个“渐熟”过程,是一个“技进乎道”的修炼过程,在这个过程,他一直以笔墨的锤炼作为境界的提升。这个过程中,不管是取法宋人,还是借鉴西画,中国传统的文化气质与精神,特别是老庄哲学都为他的艺术行为提供了理念支持。

黄宾虹的高度,在近五十年以后的今天看来,仍是一座让人仰之弥高的山峰,以至于在解读其作品的时候,依然会觉如蒙迷雾一样,甚或只好以一种“敬而远之”“叶公好龙”的心态去观照。

黄宾虹曾多次说自己的作品需要过三、五十年以后才能真正被认识,这说明现在仍存在一种可能,即我们对其作品的解读仍没有真正触摸到他的精神命脉。

我们作为后学对黄宾虹的艺术研究仍需要往更高更深的层次地去发掘。 作者:张扬明