枕草子林文月 便是人间好时节——读林文月译《枕草子》

我“三十大寿”的时候,有好友送了厚厚一摞新书当生日礼物,都是日本的文学名著,礼重情更重,大概因为友人知道我大学专业是日语。清明、谷雨前后,气温回升,某一个周末的早晨,天气放晴,打开窗户,眼前一派春和景明,脑海里瞬间跳出日本文学课上老师提到的古典名著《枕草子》的开篇首句:春日以晨曦为最美——于是便想看《枕草子》。正好生日礼物中就有,很快被我翻了出来,林文月译、译林出版社出版。

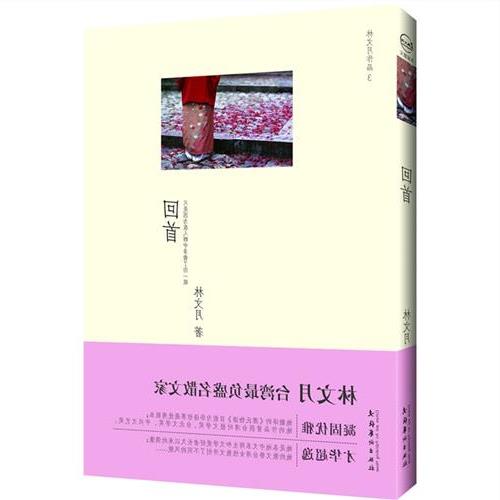

林文月是台湾著名翻译家,日本文学爱好者对她应多有耳闻。她生于上海的日本租界,在日本人设立的学校上学,启蒙语文是日语,回到台湾后才重学中文。所以对她来说,翻译中日双语,有先天的优势。

《枕草子》是日本古代最为著名的散文集,与另一部古典小说《源氏物语》并称为“日本平安时代文学作品之双璧”。而日本人历来尊崇两书的作者,称《源氏物语》的作者紫式部为“紫女”,称《枕草子》的作者清少纳言为“清女”,她们被视为日本文学史上的两大才女——我则戏称为日本文学的“紫青双剑”。

历来文人相轻,同时代的两大才女亦不能免俗,至少我们可以从紫式部的日记中看到她评价清少纳言时语气微妙,很有妒羡交加的心态,瑜亮情结明显。

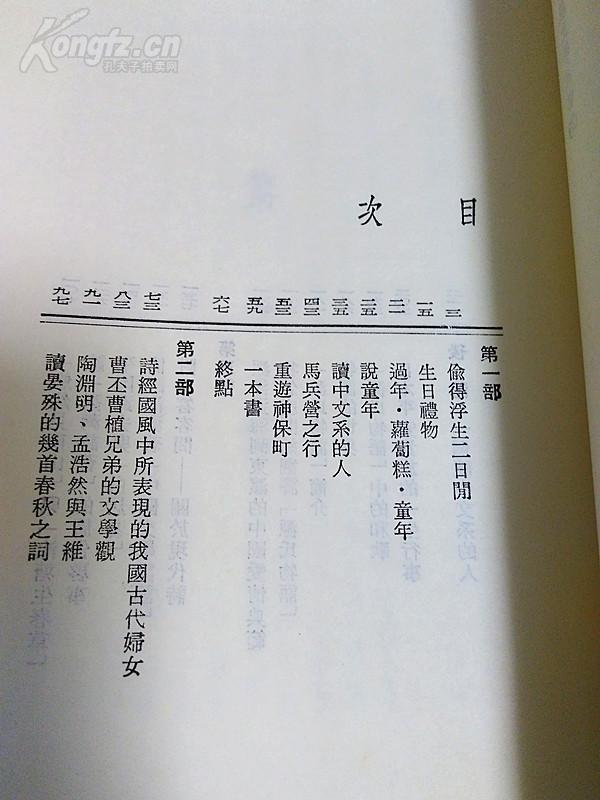

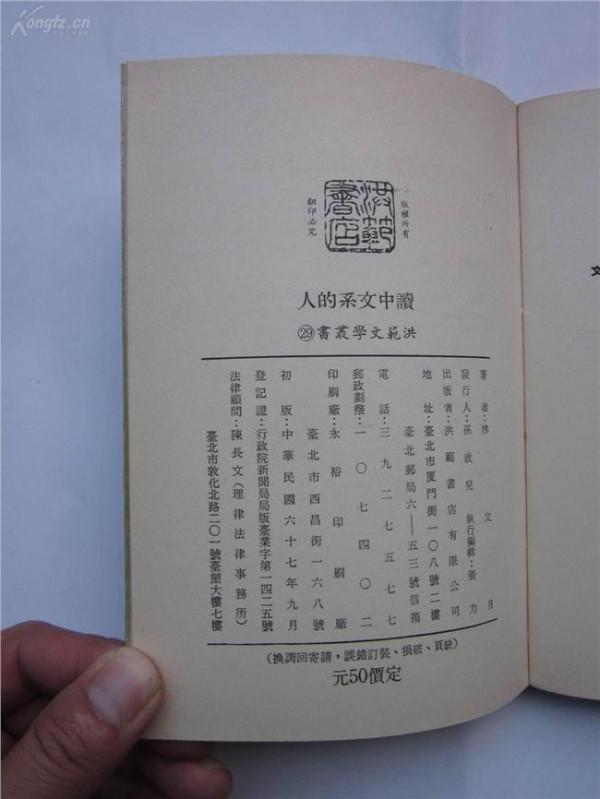

中国现当代名家中,精通日文者不少,周作人译过《枕草子》,丰子恺译过《源氏物语》。林文月女士不畏珠玉在前,把这两部名著都译了。翻译文学作品简直相当于一次再创作,因此虽然是同一部书,但我实在难以把周作人译本的《枕草子》和林文月译本的《枕草子》看作一回事。

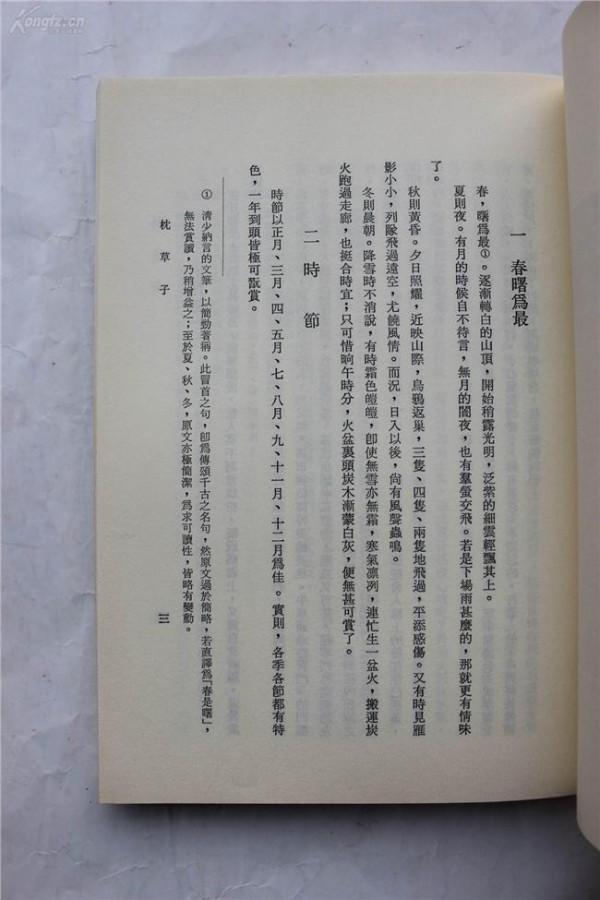

试以该书第一句为例,周译为“春天是破晓的时候最好”,林译为“春,曙为最”,可以说各擅胜场。而清少纳言的文笔,素以简劲著称,原文直译应是“春是曙”,此冒首之句,即为千古名句。

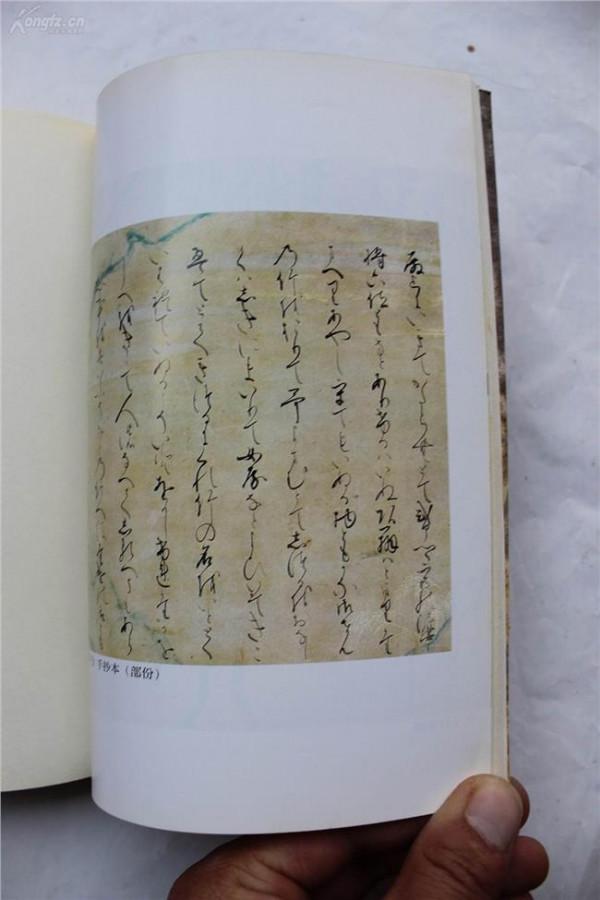

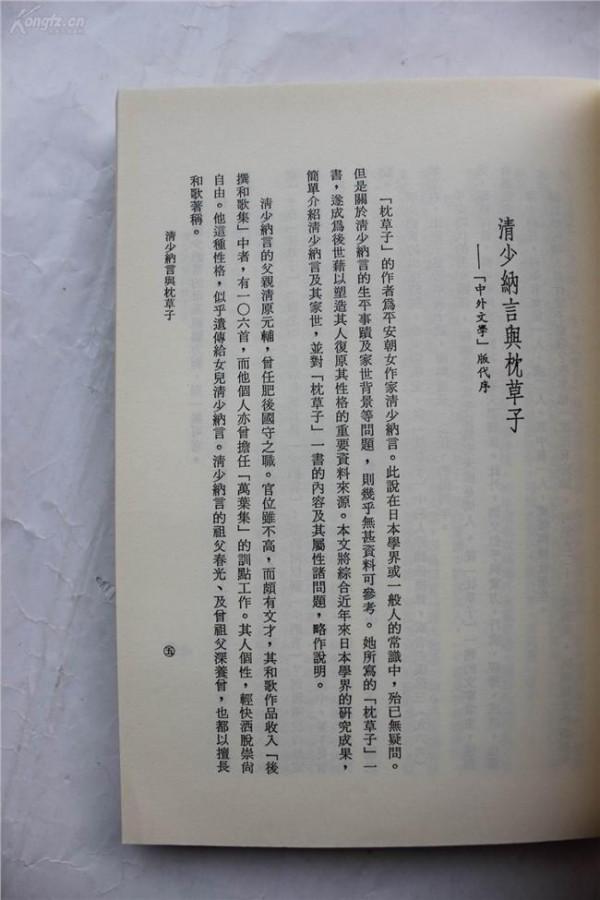

日语的表达天然带有一种暧昧晦涩之感,使得文学溯源更成难题。清少纳言的真名及身世等,几无可考,只知她大约是平安时代皇宫中的女官,而《枕草子》一书所收洋洋洒洒300余篇散文随笔,绝大多数记载的是当时宫闱内外的各类琐事。

“白头宫女在,闲坐说玄宗”,对普通中国人而言,现在连“天宝往事”都没兴趣听了,又怎么可能会去关心异国他乡千百年前的一些宫廷生活呢?以我来讲,我看《枕草子》,其实只爱看书中那些对时节变化的精妙品评。

日本是岛国,海洋性气候显著,所以日本人似乎天生就对气候的变换很敏感,并由此衍生出种种细致入微的文学描述。《枕草子》可以说是集大成者,首篇就点评了一年四季各自最美妙的时刻:文八写“正月一日、三月三日,以天气和煦为佳。

五月五日,宁取其天阴。七月七日,则愿日间阴天,七夕之夜晴空,月明星熠。九月九日,晨间微微有雨,菊花带繁露,花上覆棉自是愈染香味,特饶情趣”;文四三写“七月天热,夜里往往到处敞开着,有月的时候,忽然睡醒觑见,情景极妙。

即使暗无月,亦可赏。至于拂晓之残月,更有难以言喻的情趣”;文一七九写“积雪未深,淡淡地飘着雪花的时候,最有情调”;文一八五写“三月的黄昏时分,徐徐吹来的花风,教人深深感动”。如此种种,不胜枚举,充分展现了日本古人特有的生活情调和审美意趣。

林氏初译《源氏物语》时,我就发现其文深受白居易长诗《长恨歌》的影响,而《枕草子》中写道“时值月光皎洁,乃奏上:‘雪月花时’”,又何尝不是脱胎于白居易的诗句“琴诗酒伴皆抛我,雪月花时最忆君”?可见“山川异域,风月同天”,正是这个道理。

清少纳言所处的平安时代,稍早于我国的宋朝。从南宋起传唱不衰的禅诗“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节”,如今细品来,仿佛恰好是《枕草子》一书最佳的中国式注解。