黄宾虹书法 典藏之黄宾虹90——齐白石书法功力不及黄宾虹

宾虹之画,法高于意;白石之画,意高于法。然则,意高者必有法;无法则无可达其意;法高者必生意,无意之法不可高;是以,法高与意高,各有偏至而已。是以,凡作画者,法高于意则用法,意高于法则用意。

潘天寿之画,如古玉器,贵重而不适用;“四王”之画,适用而不贵重。宾虹、白石之画,则贵重而适用…

以上是我(笔者)在河北教育出版社出版的《悔晚斋臆语》中的一段话。书中还有一节题目是“有话则短、无话就算”,所以,我写的文章都尽量短。短文是最难写的,言短意小能短。一般说,作家读了我的文章不嫌其短,画家则希望再讲详一些。

比如潘天寿的画,风格独特、面貌崭新。但无法学,学了也变不出,犹如古玉器,只能供欣赏。而艺术作品的价值就是供人欣赏,并无实用上的作用,所以,这里丝毫没有贬低潘天寿的意思。“四王”的画技法完美、规矩,但乏于质重,故适用而不贵重。

对于黄宾虹的画,很多读者来信希望我再详细评论评论,有的读者来信说:“你对黄宾虹评价如此之高,难道他的画没有一点缺点吗?如果有,是否能谈谈其缺点。”黄画当然有缺点,但我如果专谈其缺点,读者便会误认为我否定黄宾虹。黄宾虹是不能否定的,绝对不能否定的;除非你对中国的文化无知,对传统无知。无知者看不懂黄宾虹的画,便有可能否定或不重视。

以下从两个方面谈黄宾虹,先谈其成就,然后再谈其缺点。

黄宾虹是真正的大师。我以前给“大师”下的定义是:就作品而言,包前孕后;就作用而言,树立一代楷模;就影响而言,开启一代新风。最关键的就是“包前孕后”,后两个方面都包括在“包前孕后”之中。20世纪的画家中,惟齐白石、黄宾虹二人可称大师。

其他名家虽也各具特色,各自影响一批人,但都没有开启一代新风。有人认为我树立的“大师”标准太严了,建议我再细分为一级大师和二级大师,那么,齐、黄之外的画家如果称大师,只能是二级大师。

影响有正向影响、横向影响、反向影响。以此论之,20世纪中后期,画花鸟画者鲜有不受齐白石的影响;画山水画者,鲜有不受黄宾虹的影响。齐、黄都是开启一代新风的画家。他们的作品都是“包前孕后”的。

我说黄宾虹的画“法高于意”,这“法”不仅是笔法、方式,包含的内容更多,《荀子·劝学》有云:“礼、乐法而不说”的“法”也包括在内(即正规、法规、严肃、模范等)。黄宾虹练了八十年笔力,而且他是在深悟传统奥妙基础上练的。

他从小就练笔,学书学画,但在七十五岁之前,主要把精力用于研究传统。我前年去沈阳鲁迅美术学院讲学,访问了老先生晏少翔教授,晏老大约九十多岁了,曾任过湖社一个分社的社长,他说:“我们原来只知道黄宾虹是研究美术史的,他在故宫从事古画鉴定,我们请他来讲课也是讲美术史,不知道他会画画。

”“我们请他讲美术史时,他也有八十岁左右了,当时只知道他研究美术史,后来怎么他的画名气那么大。”最近读了上海书店出版社出版的《文坛杂忆初编》中李高翊写的《陶冷月与黄宾虹》,其中谈到:“1925年……徐悲鸿先生推荐二人前来任教,一是汤临泽执教金石,一是黄宾虹执教美术史。

”1925年,黄宾虹已六十一岁,暨南大学艺术系还是聘他任教美术史。

李文又记:“后来吾师(陶冷月)应聘四川大学,赴川,在乘船中,又巧遇黄宾虹先生。当时黄面临一些困难,吾师听后,毅然决定将聘书面交黄……”也是聘他任教美术史的教师。但据汪改庐编《黄宾虹年谱初稿》引陶冷月函云:“宾老与月是从1928年夏我在筹办暨南大学艺术系时,由徐悲鸿先生介绍相识……宾老对国画史极熟,故商聘为国画理论讲师。

”是知黄宾虹六十五岁时仍以美术史为业。而且那时他发表了很多史论方面的论文和著作。

李的回忆可能有误,而黄宾虹到四川大学教理论课是1933年。他七十二岁时才任暨南大学艺术系理论教授(以前是讲师)。他八十岁时,才在上海举办过平生第一次画展,那时他的理论文章仍然不断,但已转为以画为主了。

黄宾虹一生以研究传统为主,他去世后,由家属捐献给国家的收藏古画达一千多件。他常年在故宫看画,对传统深有研究,而不是一般的盲目练笔。所以,他的画用笔功力深厚,有内涵,有变化,起笔、运笔、收笔,法度颇严,可谓集古今大成。

就用笔的法度和功力而论,齐白石亦不敢与之相比。其他人更无可比拟之资格。而且,古人当中,似乎也没有能超过黄宾虹者。董其昌及“四王”用笔有其法度而无其质重,石涛、石谿画有其质重而无其法度。黄宾虹致裘柱常信说:“……学敦煌壁画,犹是假石涛。

即真石涛且不足学,论者以石涛用笔有放无收,于古法遒劲处,尚隔一尘耳。”(见《黄宾虹书信集》,上海古籍出版社,1 999年版)黄以其法度之严,看出石涛的破绽。

对于“扬州八怪”的画,不合法度处,更是比比皆是,黄都能深刻地指出。黄又说:“不沾沾于理法,而超出于理法者,又不得不先求理法之中。”(《黄宾虹书信集》)黄边研究,边实践,集古今之大集成,无人能过。既贵重,学其笔墨又适用。今人学传统,能看懂黄宾虹,即说明你有很高的修养了,很多很有名的画家说黄画实际上并不好,“黄宾虹我是不重视的”,讲的是真心话,但却是外行话。

我遍观现代画家,已故的、健在的,还没有一人能达到黄宾虹的功力,而且以后三十年内也不可能有人能达到他的功力。

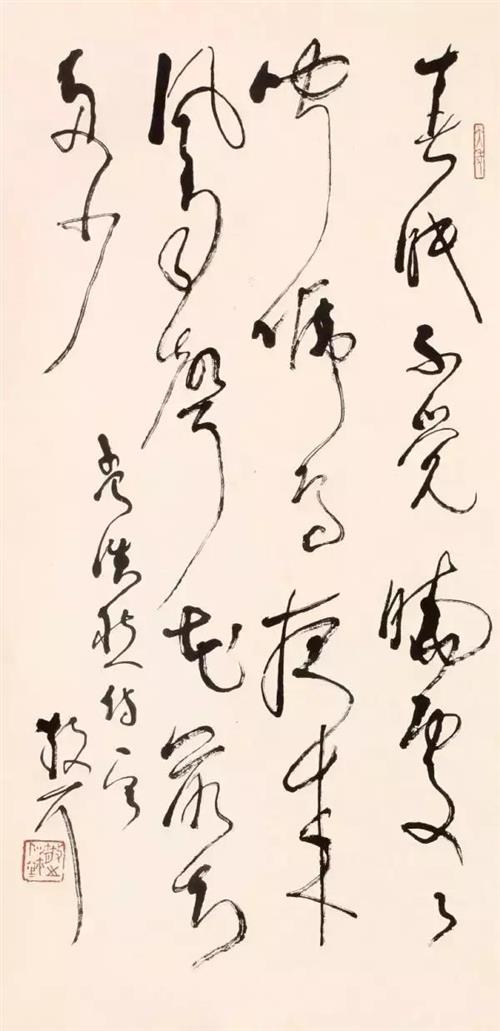

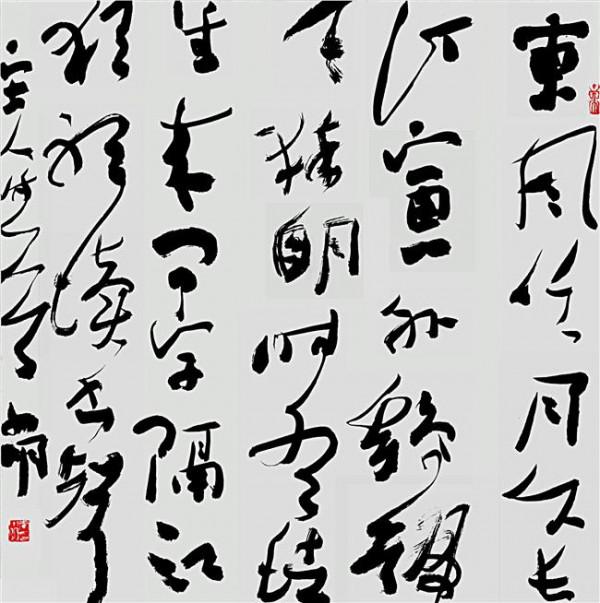

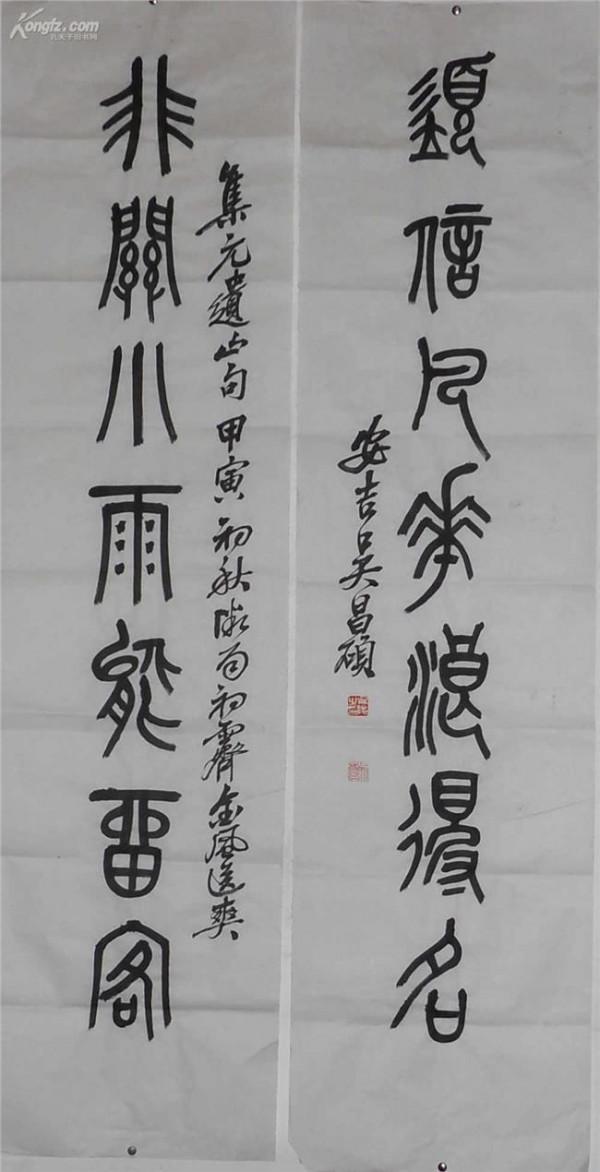

还要补充说一下黄宾虹的书法,黄的用笔功力主要是书法的功力,他的书法用笔之法度也超越很多古人,下笔、运笔、收笔都十分讲究,功力非同一般。被世人称为草圣的大书法家林散之就是他的学生,但其行书功力远不及黄。

正因为黄的书法功力深厚,所以,他作画,都是用笔笔笔写出,绝无大片的墨,更不会像“扬州八怪”或者“浙派”画家那样,用大墨团涂抹,他全部用线条写出,即使远处的山峰,也是用笔写出。他染色,其实不是染,也是笔笔写出。

这样就显得有变化,有厚度。若大笔一涂,有外相而无内涵。中国画是线的艺术,线才有深奥的变化,面也需是线积成的面才有较深的内涵,“墨团团里天地宽”,也必须“墨团团”里有线、有点才有天地宽。若用大笔泼的“墨团团”则不可能有太深的内涵。

李苦禅只学齐白石,常用大笔头的墨水写鹰、荷、石等(齐白石画鹰也以线为主),而李可染学齐白石,兼学黄宾虹,后来李可染超过李苦禅,齐白石“意高”,不易学到;黄宾虹“法高”,倘可学到一点。

学齐兼学黄,就不会把齐学过头,李苦禅学齐不学黄,更放了,过了头。学齐要略收,学黄要略简,才足正着。但李苦禅精通书法,所以,齐派画家中,他仍是最佼佼者,学齐而无李苦禅之书法功力者,就不行了。

再说黄宾虹在画史上的地位。

中国山水画在明代水平已大大下降,“明四家”远不及“元四家”,明代的名家之高只是平原上的土丘,而不是群山中的高峰。到了明未清初,渐江、八大山人、石涛、石谿、龚贤、担当、七处、梅清等一大批画家出现,才把山水画推向另一个高峰。

但石涛死后,全国的山水画几乎都被“四王”一系笼罩,死气沉沉,软、甜、俗、赖,几百年来不见大的起色。清末民初,“海派”中有几位花鸟画家冲出来了,但山水画仍不见大的转机,直到黄宾虹的出现,山水画才突显振起,他的画真正地结束了“四王”一系衰微委靡的旧状态,开始了雄浑苍莽、深沉内涵、大气磅礴的新时代。

黄宾虹画起三百年之衰,他是振兴近代山水画的第一个关键的画家。所以说,黄宾虹的山水画是中国山水画的一个里程碑,一座高峰,是近现代山水画的一个起点。他“包前孕后”、“树立一代楷模”、“开启一代新风”,他是真正的大师。

无知者,看轻黄宾虹;学养不足者,看不懂黄宾虹,皆不足论。而后来较有水平的画家和史论家,说是能看懂黄宾虹,也不过看懂大概,或者只感觉到他的伟大而已。正如一位大学者站在你面前,你看到他的气度、风度,已感觉到他十分不凡,但他肚子里到底有多少学问,有什么学问,你未必真正知道。

李可染和陆俨少被人称为“南陆北李”或“北李南陆”,李可染对黄宾虹的理解,从李的书法和用笔,我们已知其理解程度。陆俨少多次说:“古人说‘画要暗不要明’,其实,暗未必好,明未必不好。

”显然,他把“暗”理解为“黑糊糊一片”,把“明”理解为“明亮亮的”。实际上,古人说的“暗”是指用笔要藏锋不露,要含蓄;“明”是指刻露,笔锋太露,妄生圭角,不含蓄。黄宾虹的理解力就绝不会如此,黄的笔是笔笔“暗”,处处“不明”(即不刻露)。这是他的功力所致,更是他的修养所致。

据我目前所知,真正理解黄宾虹的只有两个人,其一是傅雷;其二是——我就不好意思说啦。读者读读《史记·太史公自序》吧。

优点太突出者必然有缺点,高岩之下必有低谷,飞瀑之下必有深潭;我在《悔晚斋臆语》中讲:文章鲜明尖锐的人,为人也必尖刻,不耐交;为人温和从不得罪他人的人,为文也必不鲜明,或含糊不清。当然,也有极个别例外的,比如鲁迅为人就很温和大度,绝不尖刻,但他的文章就很鲜明尖锐;我这个人为人很尖刻、很刻薄,不耐交,但写文章并不鲜明,更不尖锐。

我在《悔晚斋臆语》中还说:“大文人必无文人气,大商人必无商人气,大英雄必有流氓气,大流氓必有豪杰气。”平平者必平平,不平者必有相反的一面。

黄宾虹“法高”,他一生努力于“法”,处处讲“法”,他的画之缺点也是“法高”带来的,过于讲“法”,留心留意于法,则无激情(有一些用笔的感情)。他以“法”眼看世界,处处是“法”,则大自然的新鲜感对他刺激不大,所以他的画有点千篇一律,分不清那是哪里的山,这是什么心境下的产物,盖一切为“法”所统,处处想到“法”,则激情自然被泯灭,再新奇之境景也被法所笼罩。

所以,黄宾虹的画法也过于单一,几个套式而已,有点麻木不仁。而且,他越是精心之作,越有麻木之感,因为精心于法,反反复复,黑得透不过气,当然他的黑里面有东西。据张文俊回忆,黄宾虹有一张山水画,墨上赋了几层墨,反复皴点,层层积加,结果这张宣纸(上有黄画)提在手里像一张铁皮,纸都被墨凝固加厚似铁皮了,哪里还有激情呢?太理性化了。

所以,他的画越是精心之作,乍一看越给人不快的感觉,当然细细地看,又有味道(也叫“耐看”),这味道仍然是笔法高的作用。相反,他的小品和不经心之作反给人轻松和视觉上的快感。

他在画上的题字也大多有迂腐之感,也反映他太理性和有点麻木不仁。他总是题一些太理性的话在画上,缺少感情和激情,更无新趣,如:“倪迂翁师法荆关,极能槃礴,江东之家以有无为清俗”,“新安画迹师法多薛稷,后法张志和……”“北宋人画夜山图是阴面山法,元季四家惟倪黄用减笔……”“元季倪黄俱从董北苑巨然筑基,故能浑厚华滋。

”“明季启祯中,士夫画者多宗北宋,细而不纤,粗而不犷,较学倪黄为胜,兹拟其意。”“北宋人画法简而意繁,不在形之疏密,其变化在意,元人写意亦同。

”“宋画刻画,元人空虚,千变万化,先由写实,论者谓华新罗求脱太早,未免粗疏之消,兹拟范华原意,以川蜀山水写之。” “唐王摩诘水墨画专用浓墨,以水破之,李营丘始用淡,淡破浓;浓亦破淡,笔有逆顺,墨有干湿,元人画最重破墨,明代失其传,董玄宰用兼皴带染法,娄东虞山调笔和墨,去之又远,兹拟范华原意。

”“唐人浓墨,王摩诘用水墨,李营丘淡墨,元人用破墨,破墨之法至明代已失,诗家尚用之……”“王(按应为黄)山樵画师松雪,上追王摩诘……”老实说,我抄都抄烦了,再抄,读者也看不下去了,理性过分了。

艺术作品要有情感,“感人心者莫先于情。”这些题字都缺乏真实感情,是在叙述画史。

我们要欣赏你的艺术,又不要听你说教,看黄画很少有人注意他题字的内容,看了也记不住,也引不起人的任何情绪。我们看齐白石题字:“网干酒罢,洗脚上床,休管他门外有斜阳。”(《山水》)“老眼昏花看作鸡,等到天明汝不啼。

”(题《鸡冠花》)“平生未到桃源地,意想清溪流水长。窃恐居人破心胆,挥毫不画打鱼郎。”(《桃源》)白石去世前画《归鸦图》上还题:“八哥解语偏饶舌,鹦鹉能言有是非。省却人间烦恼事,斜阳枯树看鸦归。

”画铁拐李像上题:“……抛却葫芦写铁拐,人间谁识是神仙。”“人骂我,我也骂人。”还有《搔痒图》、《发财图》、《不倒翁》等题字,读时令人一快,读后令人难忘。我写到齐白石的题画诗文,不用翻书,自能记得,写黄宾虹的题画文,非得拿来照抄不可。

黄宾虹对石涛不满,还是从“法”着眼的。石涛作画不拘法,所以,细一分析,石涛用笔确有可指摘处。但石涛作画充满激情,对大自然始终保持新鲜感,所以,石涛的山水画千变万化,一图一景、一景一法、一法一情,法为我用,我自有法。

石涛山水画每画构图皆奇特,境界皆新颖,因情设景,遇景生情。每幅画上题字皆出自心扉,来自他的情感。“老木高风着意狂,青山和雨人微茫。画图唤起扁舟梦,一夜江声撼客床。”“……兴产自古成惆怅,莫遣歌声到岭头。”“掷笔大笑双目空,遮天狂壑晴岚中……”所以,白石说:“下笔谁教泣鬼神,二千余载只斯僧”,白石也是重情感、重新鲜感的。白石和石涛不是不重法,只是不为法而法,法是为表达自己情感服务的。

黄宾虹一生留下的山水画等作品多不胜数,他不停地作画,不假思考,处处以“法高”显示,我们看他的画,也只惊叹于他的“法高”,那笔墨的功力、内涵,内在变化,令人百读不厌,却忘记了他的麻木不仁,只机械地重复如何用笔,如何表现笔墨的内涵,以显示他的“法高”。

黄宾虹的作品数千计、万计,但我们闭目一回忆,又想不起他有多少山水画。石涛的山水画数最不及黄百分之一,但我们回忆石涛画各图各景,应接不暇,似乎无穷无尽也。而黄宾虹的山水给我们印象就是那么黑乎乎几张。当然,实际上黄宾虹画每张都不同,却无大异。

大体都差不多,构图设景也都差不多,内中的房屋小人物差不多,用笔用墨也都差不多,所以给人总的印象:千篇一律。我曾专程去杭州浙江省博物馆看他的遗作展,满满一大厅,大约有几百幅,其实去掉几十幅或一百幅也没有关系,看几幅就行了。但石涛的画如果有几百幅,少看一幅都是遗憾。

黄宾虹的书法功力,无论在他的时代还是其后,皆无人能比,但也仅见功力而已。其书不太新,也是缺少激情。齐白石的书法功力不及黄宾虹,但有情绪,显示出齐老头的童心未泯和积极的人生态度,因而也颇有新意和生意。齐白石书法功力不及黄,但总的成就也应在黄之上。(齐书法精神状态和新意在黄书之上。)我上面说黄宾虹无激情而有感情,这感情也仅见于“法高”之中,他的感情也仅在笔墨上。

黄宾虹的画是经傅雷发现推出的。因为有傅雷评论,世人才渐渐承认他。傅雷是当时评论艺术的第一高手,他才高识广,对中国文化的理解较之常人深刻得多。但他只见到黄宾虹的长处,多次写信写评论文给予鼓励和宣传,但他未能指出黄的缺点。黄宾虹八十岁时,以其七十多年的笔墨功力创作山水画,傅雷在旁只是喝彩叫好,十几年中未能指出其缺点之一二,这是十分可惜的。

我在二十年前写作《中国山水画史》时指出:“清代以降,山水画的衰微,一败于‘四王’的一味摹古,亦步亦趋地追随古人;二伤于石涛的蔑视传统之影响。于是,近、现代也出现了一批胡涂乱抹,狂怪无理的作品(石涛强调‘我用我法’)。

”(见《中国山水画史》,天津人民美术出版社,第九卷第九章)黄宾虹一出,一变“四王”的一味摹古,二变石涛的过分蔑视传统之风。他笔笔自法而出,重建新法,法高一世,树立新风,包前孕后,开启一代新法。以法去弊,然法亦去弊,法亦生弊,学者自当知之。

此外,还有两个问题要向读者剖白的:其一,画家、书法家、作家、评论家,凡称“家”者首先要有自家的样式或语言特点,或者叫面貌,而且这种样式也必须有深度和高度(注意,一是“首先”,二是“必须”)。很多画家、书法家功力不逮,想一些歪点子,搞出一种新的“样式”,比如书法,用笔抖一抖、颤一颤,或者不停地抖抖,或者泼一大片墨水,用自行车轧一下等等,面貌新了,但没有深度和高度,这就不叫新,也不叫“样式”,叫丑、怪,甚至什么都不叫。

唐张彦远说:“余亦不以为画也。”深度也可以说是难度,是长期依“法”锻炼出来的功力。高度也可以叫文化内涵(此一问题必须专文论述)。石鲁书法有新的样式,看出他有追求,不想从俗。但他的书法缺乏深度和高度,“缺乏”不是完全没有,所以石鲁的书法是一家风格,但不是高风格。

黄宾虹的书法有深度、有高度,而且深度很深,高度很高,一般人达不到。但他缺少新的样式,当然不是完全没有新的样式,原因也是他过于讲究“法”,过于缺乏激情。

齐白石的书法就有新的样式,一看就知道古今无此面貌,而且其书法精神抖擞,天真烂漫,一片生机勃勃的样子。但齐白石书法也有深度和高度。所以,我上面说的,齐白石书法功力不及黄宾虹,但总的成绩超过黄宾虹,道理就在于此。

其二,兵法云“知己知彼”,时至今日,地球变小,也要知中知外,知传统,知“现代派”,画者至少要知其一,否则,不足以厮身画坛。知传统不必固守传统,知“现代派”不必固守“现代派”(至于抄袭外国过了时的形式,更不足论),“固守”者心胸不宽,眼光狭隘,他(她)的前途也必是“不宽”和狭隘的。《荀子·修身》云:“狭隘褊小,则廓之以广大。”画者狭隘,也必须多看、多读、多思,廓之以广大,前途才能广大。

(文/ 陈传席:否定黄宾虹是对中国文化的无知!)